第4章 第3節 第2項 東亜国内航空の発足と再建

4-3-2-1 第3の航空会社誕生

国内の航空旅客需要は、1964(昭和39)年の東海道新幹線開通や1966年に続発した航空機事故により一時的に減少したものの、これらの影響もやがて落ち着き、1969年度から旅客需要は急増した。日本航空と全日本空輸に次ぐ位置にある東亜航空と東急グループの日本国内航空の2社は業績不振に陥っていたが、東亜航空は1969年度に、日本国内航空は1970年度にそれぞれ累積赤字を解消した。第3章で述べた1965年の航空審議会の答申を受け、前者は全日本空輸、後者は日本航空との合併が既定路線であったが、この旅客需要拡大と収益改善を背景に見直しが図られた。

運輸大臣の諮問機関である運輸政策審議会は、航空政策の基本方針にかかわる議論を経て、1970年10月に答申を行った。このなかで、日本国内航空と東亜航空が新会社を設立すること、新会社は当面ローカル線を運営し、諸条件が整えば将来は幹線就航も考慮することが盛り込まれた。また同答申では、同一路線を2社で運営するダブルトラッキング制度の導入、航空機のジェット化や大型化の推進なども提言された。これらの答申内容は同年11月に閣議で了解され、日本国内航空と東亜航空は1971年5月に合併(存続会社は日本国内航空)、新社名を東亜国内航空とした。当社は持株比率26.27%の筆頭株主となった。

さらに、航空政策について、1972年7月に運輸大臣示達が出された。これは1970年11月の閣議了解をより具体化したもので、国内航空会社3社それぞれの役割分担が規定されている。この内事業分野に関しては、日本航空には国内幹線と国際線を、全日本空輸には国内幹線とローカル線、近距離の国際線チャーター便を、そして東亜国内航空には国内ローカル線を割り当てた。さらに国内幹線でのジェット機運航を同社に1974年度をめどに認めるというものであった。

1970年の閣議了解と1972年の大臣示達は、航空会社間の過当競争を防ぐための産業保護政策の一環であったが、ここで示された国内航空業界の枠組みは、そののち1980年代半ばまでの長期にわたって変更されることはなく、確固たる規制となったことから、昭和の年号をとった「45・47体制」と呼ばれ、時には「航空憲法」とも俗称された。航空業界に対する政府や管轄官庁の関与の強さは、鉄道業界に対するそれ以上のものがあったのである。

4-3-2-2[コラム]五島昇社長の航空事業への想い

45・47体制の誕生と、それに伴う東亜国内航空の誕生のいきさつは本文に記載の通りであるが、航空事業への強い想いを抱いていた五島昇社長のこの時期の動きに関しては、数多くの著作にも残されている。そのいくつかを紹介する。

線を引いて点を打ち面に広げる。私が海外事業展開を考えたとき、頭にあったのはこの「ヒンデンブルク作戦」という戦略だった。線を引くには航空事業である。東急グループは日本国内航空を核に航空事業を育てようとしていた。(日本経済新聞「私の履歴書」1989<平成元>年3月)

まず線を引き、その先に点を打つ。そして、その点を拠点に面へとひろげて行く。これはドイツの将軍ヒンデンブルクの戦略であり、事業も同じというのが、昇の考え方であった。昇は、富士航空を東急グループに加えた。昇は空へも線を引いた。いずれ航空機の時代が来る。国内だけでなく、将来は海外へも延びる線をまず確保しておこう、という考え方からである。だが、不況と新幹線の影響などから経営は苦しかった。このため、他社と合併して日本国内航空に。それでも経営難は続き、幹線は日本航空が取りあげ、日本国内航空はローカル路線にするという再建案が出てきた。この再建案は一度消えたが、やがてまた、国内線は日航・全日空の二社に絞るという運輸省案となって再浮上。やはり日航に吸収される筋書きができる。昇は抵抗し、反対に走り廻った。そして、全日空に吸収される運命に在った不二サッシ系の東亜航空に働きかけ、両社が一対一の割合で合併し、東亜国内航空という新会社を作った。(城山三郎著『ビッグボーイの生涯: 五島昇その人』 講談社、1993年5月)

五島昇社長は「太平洋をつなぐにはエアラインだ。その先に点としてのホテルがある」と述べていた。昇の場合は、航空事業を、彼が描く環太平洋構想の足にすることを狙っている。(成島忠昭著『東急グループのすべて』 日本実業出版社、1979<昭和54>年3月)

五島昇自身の時代になってやることは第一に飛行機。第二にホテル。飛行機は自分の力でやってみたいんだという基本的な発想があった。飛行機に対する昇さんの関心というのは大変なものじゃないでしょうか。仕上げるとっかかりは東亜国内航空以外にない。全日空じゃむずかしい、日航はもちろん問題にならない。そうすると東亜国内航空を手に入れる。ですからあれを合併したわけです。合併することによって、自分の持ち株を何としてもふやして指導権を握ろうというのが、昇さんのひとつの飽くなき野心といいますか。(広瀬仁紀著『東急グループ五島家の発想』 徳間書店、1979年10月)

「東急」が「空」への足がかりを求めての長期戦略なのである。これは昇社長の最大の夢でもある。(和田進著『東急グループ』 ユニオン出版社、1973年12月)

このほかにも数多くあるが、事実としては、当社は1971年5月の東亜国内航空設立時に26.27%の株式を持ち、筆頭株主となると共に、全日本空輸、日本航空の株式をそれぞれ保有するなど、航空事業の一翼を担い続けたことである。

4-3-2-3 当期黒字を確保、累積赤字も解消へ

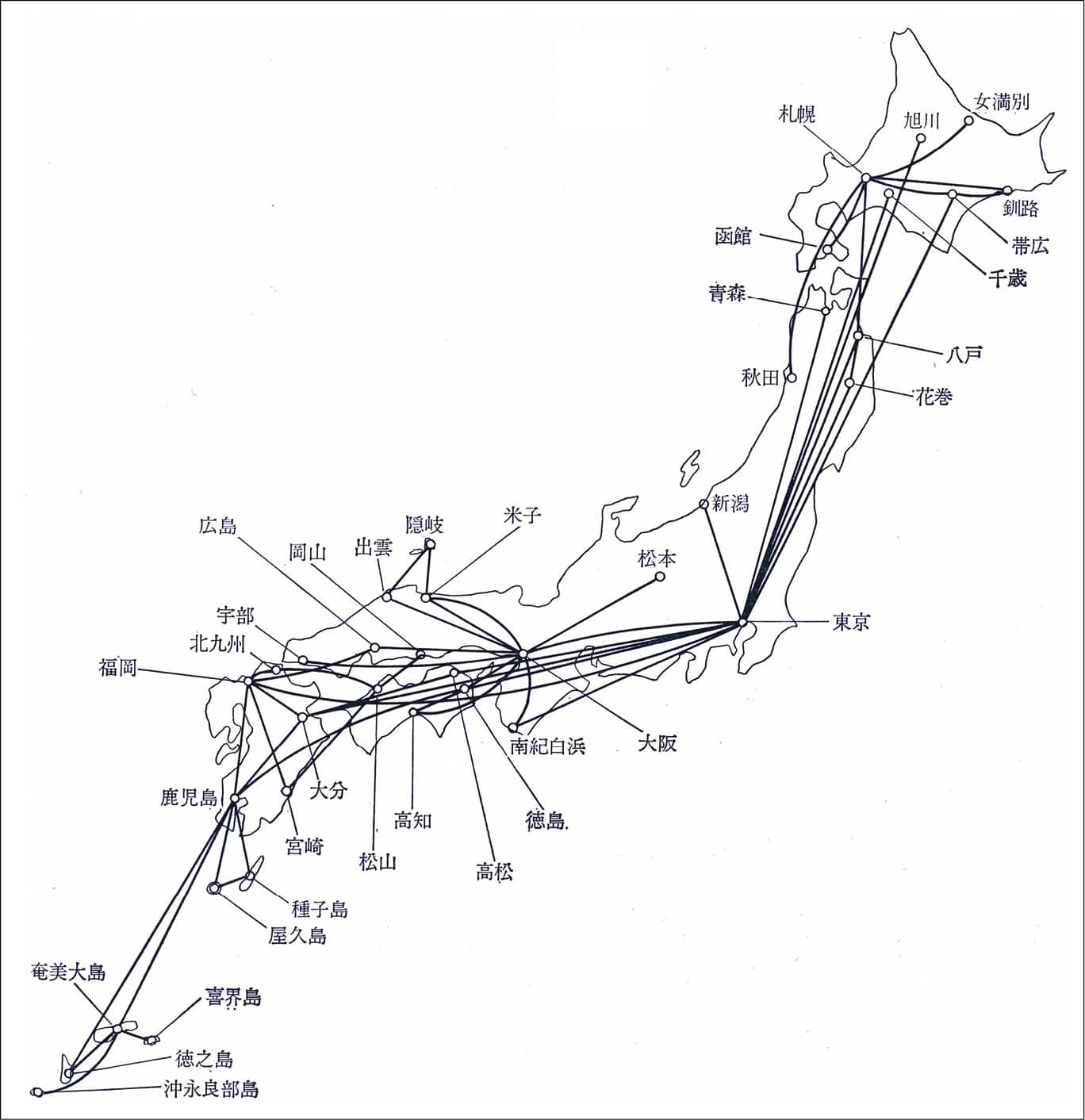

東亜国内航空は、1971(昭和46)年5月の発足時点で全国36都市を結ぶローカル線を運営し、ターボプロップ(プロペラ)旅客機(YS-11型機)29機を主力機としていた。このほかジェット旅客機のボーイング727型3機を有していたが、3機共日本航空に貸与中であった。地方空港の新設や整備拡張も予定されるなか、同社はローカル線の拡大に努めながらプロペラ機からジェット機への切り替えを順次進め、近い将来の国内幹線でのジェット機就航開始にも備えることとした。

しかし、発足間もない1971年7月3日夕刻、札幌の丘珠(おかだま)空港を飛び立った東亜国内航空のYS-11型機が、函館空港に着陸する直前に函館郊外の山地に墜落する事故が起きた(ばんだい号墜落事故)。乗客・乗員68人全員が死亡する大惨事となった。

この航空機事故の影響に加え、1971年秋に予定されていたローカル線でのジェット機就航が延期されたことで、同社の経営内容は急激に悪化した。

出典:『東京急行電鉄50年史』

五島昇社長は、この事態を受けて、自らの懐刀でもあった当社副社長の田中勇に東亜国内航空の社長就任を要請。1973年10月から田中体制の下で再建を図ることとなった。田中はこれまでも伊豆急行や東急興産の再建で実績を残しており、その手腕に定評があった人物である。五島昇社長には、当社が本腰を入れて東亜国内航空の再建に取り組む姿勢を内外にアピールする狙いもあった。同年12月に新たな機体の外装デザインを発表。赤と緑のツートンカラーによるものとし、企業イメージの向上を図った。

この間に東亜国内航空は、1972年8月に東京〜大分で、同年9月に東京〜大分〜鹿児島でジェット機の就航を開始した。当初は日本航空に貸与していたボーイング727型1機の返却を受けて運用、その後は経済性に優れたDC-9型機を主力機に変更し、他のローカル線にも次々と採用していった。そして先の閣議了解の方針に沿って幹線運航計画書を運輸大臣に提出し、これが認められて、1975年3月に東京〜札幌(千歳)、東京〜福岡で待望の国内幹線参入を果たした。1965年に日本国内航空が同路線に就航してから10年ぶりの再開でもあった。さらに1978年の成田空港開港による羽田空港発着枠緩和に伴い、同年7月には全日本空輸とのダブルトラックとなるローカル線3路線を開設。DC-9型機を中心とするジェット化の推進で着々と業容を拡大させた。

これらに加えて、合理化の徹底と経営の効率化、運賃改定の実施、一部航空機の売却などを行い、赤字体質の払拭に努めた。その結果、1975年度には初めての当期利益を計上し、ピーク時に89億9500万円(1974年度)に達していた累積赤字を減少させて、ついに1978年度には累積赤字を一掃するに至った。