第4章 第7節 第1項 「東急イン」の始まりと国内ホテル事業

4-7-1-1 「東急イン」の始まり

東急グループのホテル事業は、1960年代の東京オリンピック開催や国民所得の増加による観光旅行の拡大を背景に、外国人旅行客にも対応した国際観光ホテルやリゾートホテルの開設を中心にスタートしたが、東急系のホテルで多店舗でのチェーン展開となったのは、当社の「東急イン」である。

モータリゼーションの進展が、社会・経済に大きな影響を与えるという予測の下、それに対する新しい形態のホテル事業をやろうというのは五島昇社長の発案であった。1969(昭和44)年6月に東名急行バスをスタートした際、五島昇社長は次のように示唆している。

高速道路網から波及的に発達する事業の一つとして、モーテル・チェーンが考えられる。各インターチェンジ近くの立地条件の良い場所に、ハイウエー・ホテルともいうべき、健康的なイメージのモーテルをつくり、それを高速道路という線で結ぼうという計画である。(中略)当社自動車事業本部をはじめ、バス事業に携わっている関連会社は(中略)乗客のマイカー族への転化が一段と激しくなるハイウエー時代には、マイカーに転移した人から、どのようにして収入をあげるかを考えなければならない。(中略)モーテル・チェーンの形成は、東急グループにふさわしい事業といえるであろう。 (『清和』1969年6月号)

モーテルというのは自動車で旅行をする人に向けたホテルのことで、米国では、長距離を移動するドライバーが気軽に宿泊できるモーテルが人気を集めており、モーテルチェーンの先がけである米国のホリデイ・インは、全米に展開し快進撃のさなかにあった。

これに着想を得たのが東急イン事業の最初の契機で、当初は自動車事業の不振を補完する新たな事業検討という意味合いもあり、自動車事業本部内にハイウエー事業課を設けて研究を重ね、構想を練った。検討の結果、日本では鉄道網が発達しており、出張や旅行の足として自動車が主力になる可能性は低いと判断され、駅前や、観光地・市街地の中心部などに出店していくこととした。

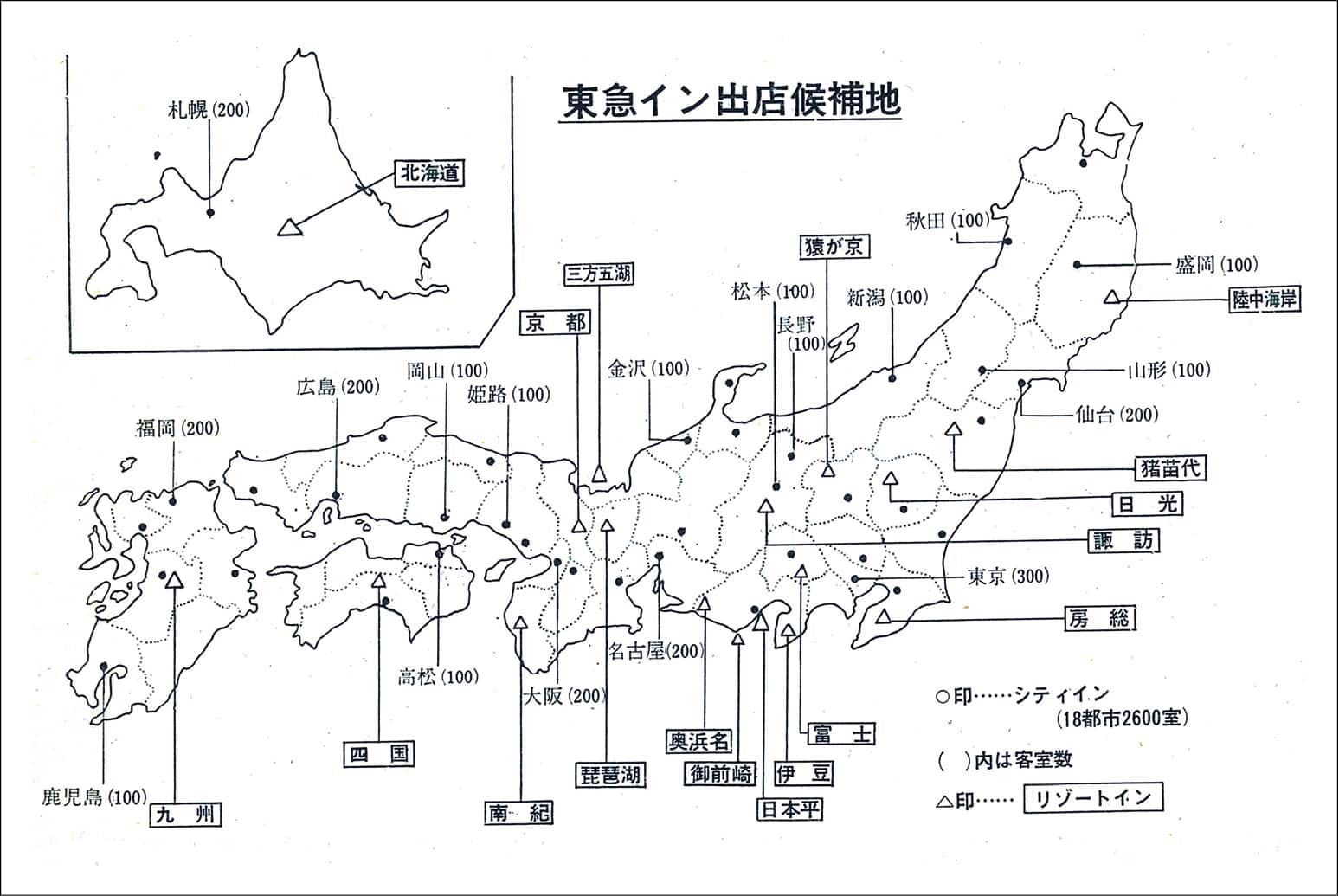

1970年代初頭の日本国内のホテルは、海外から来日するゲストをもてなすのにふさわしい豪華なホテルと、商用利用に特化した簡素なビジネスホテルに二極化していた。当社はモーテルの良さを採り入れて、これらの既存のホテルとは異なる新しいタイプのホテルをめざした。コンセプトを「快適に、気軽に、安心して、安価に利用できるホテル」とし、機能性や合理性を前面に打ち出して差別化を図った。客室については、ベッドはシングルではなくセミダブル、全室トイレ・バス付きで冷暖房完備、テレビはコイン式ではなく無料とするなど、快適性を高めることに注力した。また、立地については、都市型(シティイン)と観光地型(リゾートイン)を全国各地に建設するとし、1972年末には、1977年までの5年間で、都市型は人口20万人以上の地方中核都市などの条件を満たした18都市に各1店舗ずつ合計客室数2600室、観光地型は全国18地域に出店する計画をまとめた。なお、この間に検討部門のハイウエー事業課は観光サービス事業部に移管され、事業の具体化に伴って1973年2月の組織改正で観光サービス事業本部事業課に名称変更された。

出典:『清和』1972年12月号

1号店として上田東急インが(客室数84室)1973年10月7日に、2号店として京都東急インが同年11月1日に開業した。前者は、上田交通が不動産事業やボウリング場事業といった経営多角化の一環で、1973年6月に設立した同社完全子会社がフランチャイジーとなって開業したホテルで、後者は、京都オリエンタルホテルを、所有者である日本生命から譲受して改修したホテルであり、当社の直営の東急インとしては第1号であった。

-

上田東急イン

出典:『とうきゅう』1973年11月号 -

上田東急インの客室

出典:『とうきゅう』1973年11月号

東急インのコンセプトを忠実に具現化してスタートしたのが、東急イン3号店の山形東急イン(1973年12月10日開業)である。国鉄山形駅の東側に建てられたビルの一部を当社が賃借し、ホテル運営会社として株式会社山形東急インを設立し、当社からの出向者と同社が採用した従業員が現場の営業を担う方式をとった。客室数は100室(シングル80室、ツイン20室)で、リーズナブルな宿泊料金を設定した。

-

開業時の山形東急イン(1973年12月) -

山形東急イン フロント対応にあたる当社鉄道部門からの出向社員

最初の出店計画から1年足らずの、1973年半ばには出店計画の見直しが図られ、フランチャイズ方式も積極的に進めることで「1977年までに全国へ50店、客室数1万室」を目標とし、一気にチェーン展開を図ることとした。この背景には、鉄軌道事業や自動車事業の合理化で配置転換する社員の新たな活躍の場となることや、新土地税制の施行に伴う新たな収益源の早期構築といった意図もあり、のちに東急イン事業は「ポスト土地」「ポスト多摩田園都市」と社内で呼ばれ、出店も施設の多様化も加速するようになった。

4-7-1-2 「東急イン」のチェーン展開、全国20店へ

1973(昭和48)年末の第一次オイルショックに伴う景気低迷の影響や建築費の高騰などにより、チェーン展開のスピードは当初目標よりも減速したが、それでも1974年以降毎年、主要都市に次々と東急インを開業し、1979年末には、北海道から鹿児島県まで合計20店舗、客室数で3417室の全国ホテルチェーンとなった。

最大規模だったのは大阪東急イン(1978年9月1日開業)で、客室数は402室である。東京都心部では、愛宕山東急イン(1976年3月16日開業)と渋谷東急イン(1979年1月20日開業)を展開した。また当初計画で想定した「シティイン」と、「リゾートイン」の内、後者の代表格が静岡県伊東市の既存のホテルを買収した伊豆東急イン(1974年6月1日開業)であり、キッチン付きの客室で、プールやレストランなども備わっていた。

20店の内フランチャイズ展開は前述の上田と東急レクリエーションによる広島と熊本の3店のみであった。フランチャイズ加盟店を東急グループ以外に広げるという案はたびたび議論されてきたが、ホテルとしてのブランドを守るため、などの理由から消極的となった。

全国各地に出店するにつれて、東急インは安心して気軽に泊まれるホテルという評判が定着し、客室の稼働率は徐々に向上して1970年代末期には90%近い高水準に達した。旅行の大衆化に伴って利用客層が広がり、主たるターゲットとしていた30〜40代のビジネスマンの出張や家族旅行のみならず、高齢者やエグゼクティブ、若い女性の利用が増加したことが好調の要因であった。

当初のコンセプトは「客室主体のホテル」としていたことから宿泊者向けのレストランなどを備える程度の計画であったが、その後、飲食施設の充実化が図られ、宴会場なども設けられた。1976年の時点では、小規模の酒田東急インを除くすべてのホテルで飲食施設を直営するようになった。これは、地方都市への出店では「街の顔」となるホテルを作ってほしいという地元の期待や、地元企業、各種団体の会議・会食で宴会場を活用したいというニーズに応えるなどであった。

こうして東急インは当初の宿泊特化型のコンセプトから、宴会場やレストランなど設備が充実したシティホテルタイプへと変わっていった。1974年以降は東急イン全体の売上の内、料飲部門が3割以上を占めるようになった(下表参照)。

1976年5月には、これまで東急イン事業を推進してきた組織名称について、観光サービス事業本部第一事業部から観光サービス事業本部イン事業部に名称変更した。

注:社内資料をもとに作成

注1:『会社概要1979』をもとに作成

注2:客室数・主な付帯施設は開業時点のデータ

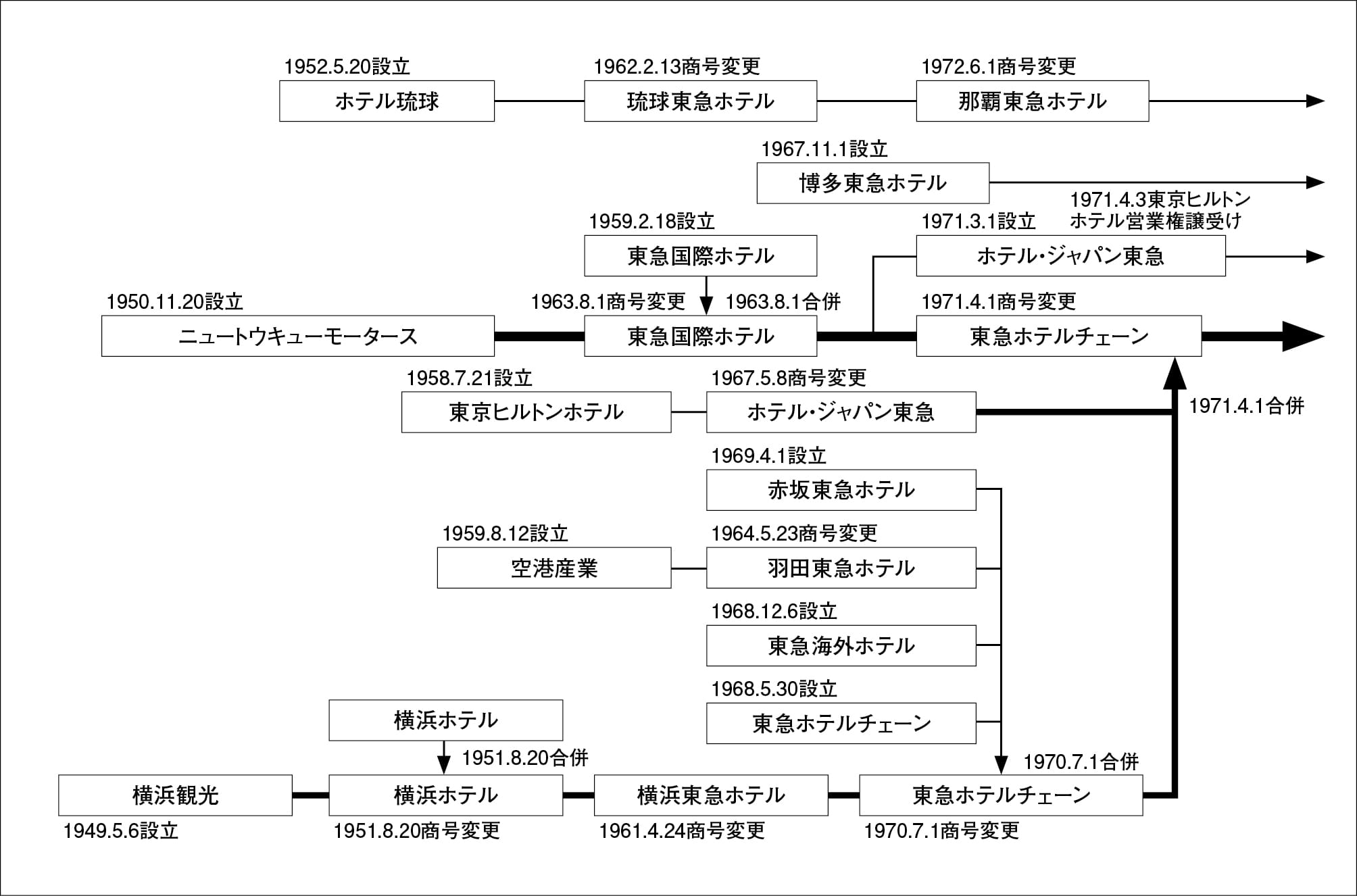

4-7-1-3 東急ホテルチェーンの再編成

国際観光ホテルの本格展開に向けては、1960(昭和35)年の銀座東急ホテル以降、全国各地にホテルを開業すると共に、1968年に東急ホテルチェーンを設立。独立経営していた各ホテルからの業務受託により、東急系国際観光ホテルの経営一元化に努めてきた。しかし、前章でも記したように、各ホテルの管理システムや給与体系が異なることなどから、合併による一本化を志向するようになった。

1970年7月1日に横浜東急ホテルを存続会社として、東急ホテルチェーン、東急海外ホテル、羽田東急ホテル、赤坂東急ホテルが対等合併して新しい東急ホテルチェーンを設立した。なお、この5社の合併が先行したのは各社の株主のほとんどが東急グループの会社であったこと、合併した横浜、羽田、赤坂の3ホテルがいずれも黒字であったため、未合併のホテル会社株主へ合併による企業価値向上を訴える狙いもあった。

この第一次合併に続いて1971年4月1日には、東急国際ホテルを存続会社として、東急ホテルチェーン、ホテルジャパン東急が合併(第二次合併)し、資本金27億400万円の新生・東急ホテルチェーンが誕生した。これにより、直営6店(銀座、赤坂、羽田、横浜、下田、白馬)、所有(運営委託)1店(東京ヒルトンホテル)、業務受託3店(博多、琉球、グアム)の国内外10店を擁し、同年10月に開業したソウル東急ホテル(243室)を含めて、約3300室の日本一のホテルチェーンとなった。

一連の合併にあたっては、ホテルごとにバラバラだった労働条件の統一を図って人材の適正配置を実現したほか、共同仕入れによるコストダウンの実施、リネンサービスの強化を行うなど合併のメリットを追求した。

とくにリネンサービスについては、業務の内製化によるリネンコスト削減を目的として東京ヒルトンホテル社と東洋紡績との合弁で設立した、東急リネン・サプライ(1962年11月設立)が、ホテル網の拡大と共に事業を拡大した。のちに東急ホテルチェーン、東急インチェーンのみならず東急百貨店、東急ストア、さらにはグループ外の各ホテルやレストラン、工場などからもリネンサプライやクリーニング業務を受注し、設立時には東京ヒルトンホテル内のほか1工場という体制から、工場の増設が相次いだ。そして1980年代後半に同社は業界最大手にまで成長した。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

4-7-1-4 東急ホテルチェーンのさらなる拡大

1970年代に入ってからもホテル新設や増築が相次いだ。横浜東急ホテルは、1970(昭和45)年6月に、9階建ての新館が開業し、客室数は140室から217室に大幅に増加、大宴会場も設置されるなど横浜市内最大規模のホテルとなった。沖縄返還時の1972年には琉球東急ホテルに11階建ての新館が増築されて、県内最大の281室を擁するホテルとなり、同年6月1日、那覇東急ホテルに名称を改めリニューアル開業した。同年7月には下田東急ホテルも増築開業した。このほかにも宴会場の新設や改装などが行われた。新設ホテルとしては、1973年6月に札幌東急ホテル(客室数267室)、1974年10月に長崎東急ホテル(同227室)、1979年4月には大阪東急ホテル(同340室)と博多東急ホテルアネックス(同168室)が開業した。

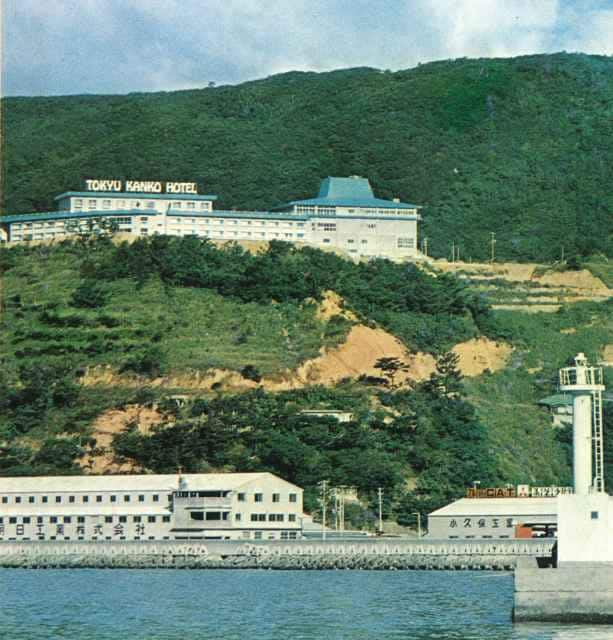

また、実績を活かして、グループ外ホテルや企業の保養所、レストランなどに対する経営指導や業務受託を進めた。なかには、奄美東急観光ホテル(1971年11月開業)のように、地元企業が建設、経営する国際級のリゾートホテルに対し、東急ホテルチェーンが経営指導を行うのみならず、ホテル名に「東急」の冠を付けるケースもあった。さらに、1968年11月にスタートした「加盟ホテル制度」は、ホテル間の友好的相互関係を発展させる目的で、東急ホテルチェーンのセールスセンターで送客業務などを行う制度で、ホテル伊豆急(伊豆急行関連会社の伊豆急サービスが経営)や、草津東急ホテル(草軽交通が経営)、天城東急ホテル(東急不動産関連会社の伊豆観光開発が経営)など、グループ内外の加盟ホテルを増やした。そして、1979年6月には、当社が展開する東急インチェーンとの相互送客契約を締結し、宿泊予約のネットワークを強化した。

この間の1972年10月に、東急ホテルチェーンが東京証券取引所第2部に上場。1978年4月には、国内ホテル業界では初めて外債(スイスフラン建て転換社債)を発行し、海外市場から低コストの資金を調達する道を開いた。

なお、東急ホテルチェーン(合併前は東急海外ホテル)では1968年以降、グアム、ソウルにホテルを展開、ジャカルタでも建設を計画していたが、海外のホテルチェーン拡大を同社が一手に行うには資金面などで負担が大きく、進出機会の逸失にもなりかねないと見られた。このため1972年3月、当社が中心となって東急ホテルズ・インターナショナルを設立し、海外ホテルに関する業務を新会社が引き継いだ(詳細は後述)。これにより東急ホテルチェーンは、国内でのチェーン拡大に専念することとなった。

注:「会社概要1974」をもとに作成