第4章 第1節 第1項 1970年代の経営環境変化

4-1-1-1 1970年代当初の経営環境と当社の危機意識

日本は1960年代の工業化の伸展に伴う高度経済成長により、先進諸国と肩を並べる経済大国となった。だが急速な経済成長に伴う負の側面も浮き彫りになるなかで1970年代を迎えた。大気汚染や水質汚染などの公害問題がクローズアップされたほか、都心では交通混雑が深刻の度を深め、日本人の総労働時間は依然として先進諸外国に比べて長く、エコノミック・アニマルとも称された。

産業構造の変化に視点を移すと、1960年代の経済成長を担ってきた重化学工業などの製造業に代表される第2次産業は引き続き堅調ではあり、産業別就業人口推移でも増加の途上にあったが、これをはるかにしのぐ勢いで増加していたのがサービス業などの第3次産業である。1970(昭和45)年の国勢調査では就業人口の46.6%が第3次産業に従事していることが明らかとなり、サービス業が今後の日本経済を牽引する原動力になると期待された。

一方で、当社の主要事業である交通事業では、諸物価や人件費の高騰、巨額の減価償却費負担とは対照的に、鉄軌道やバスの運賃値上げが抑制されており、他方、新玉川線の建設に多大な投資が控えていて先行きは厳しい状況にあった。

また多摩田園都市開発に代表される不動産事業は、地価高騰に伴う差益の拡大で足もとの業績は好調であるものの、土地は売れば終わりであるだけでなく、地価の上昇機運が今後も持続するかどうかは不透明であった。

1970年1月の年頭あいさつで、五島昇社長は、交通事業や流通事業を巡る事業環境の変化について例を挙げながら、従来とは異なる時代を迎えているなかで、「東京急行(当社)の組織そのものにも大きな変化がなければならない」とし、次のように続けた。

電車とバスを運転して、これに土地業、土地開発業が加わっている。こういう組織でわれわれは五十年間仕事をしてきました。このような体制で大きな川の流れがつくられその流域ができあがっているわけです。この流れを変えなければなりません。それはたいへんなことです。

しかし、この十年間(※)にどうしてもこれをやっていかないと、東京急行の方角が狂ってしまうのではないかと心配しているわけです。この点で、東急本社の諸君はのんびりし過ぎているのではないかと思います。五十年間やってきた仕事の延長でこれからもやっていけばいいではないか、こういう気持が見受けられますが、こういう気持からまずなおしていかなければなりません。(中略)

われわれの仕事は公益事業です。やはり、交通業が主体でなければなりません。しかし、今後はそれだけでは進んでいかれません。われわれの仕事は大きな質の変化を迎えなければなりません。足もとの地盤が変わってきているのです。(『清和』1970年1月号)

- ※1970年~1979年

4-1-1-2 慶太時代の「宿題」と第3次産業への注力

1970年代の到来を間近に控え、かねてから五島昇社長は大きな二つの節目を感じ取っていたと考えられる。

まず社内においては、先代の五島慶太会長から1959(昭和34)年の没後10年の内に達成すべき事業課題として託された「5つの宿題」を1960年代までに次々と成し遂げて、最後に残された新玉川線の建設に着手したことで一つの区切りを迎えたことである。

このため当社および東急事業団(東急グループ)が1970年代にどこへ向かうべきかを社内に問いかけ、各層から集めた意見をもとに、1969年11月末に9項目からなる経営ビジョンが取りまとめられた。これは社員や主要幹部に、会社の針路を主体的に描かせるための施策で、9項目の内5項目についてはビジョン実現に向けた組織横断型のプロジェクトチームが発足した(下表参照)。

出典:『清和』1970年1月号

生き残りと成長をかけ、過去の延長線上にある川の流れを変えるための、社内意識改革の一端であった。

五島昇社長が感じ取っていたもう一つの節目は、当社を巡る社会状況の変化である。これが社内に「変革」を求める最大の要因であった。

企業を取り巻く環境が大きく変わり、生活者の意識やニーズも変わりつつあるなかで、企業のありようもまた変革が迫られる。当社および東急事業団はどのような変革を遂げるべきか。

五島昇社長は、『清和』1970年2月号の巻頭文で、「1970年代は人間性回復の時代になる」と展望した。物質的な豊かさを追い求めてがむしゃらに生きてきた時代から、精神的なゆとり、豊かさを求め、環境との調和を図りながら、人間性を取り戻す時代になることを予見したのである。1970年秋にはメーカーのテレビCMで使われたキャッチフレーズ「モーレツからビューティフルへ」が大きな関心を集め、その年を象徴するキーワードとして人々の記憶に定着し、「心の豊かさ」と「物の豊かさ」のどちらを重視するかという内閣府の世論調査でも、1970年代後半には「心」が「物」を逆転した。

五島昇社長は、第3次産業であるサービス業を重点領域とする経営の多角化に、解を見出した。そして事業領域を規定する言葉として1965年ごろから口にしていた「三角錐体経営」を用いて、多角化の必要性を説いていくことになる。

4-1-1-3 多面的な事業展開をめざす「三角錐体経営」

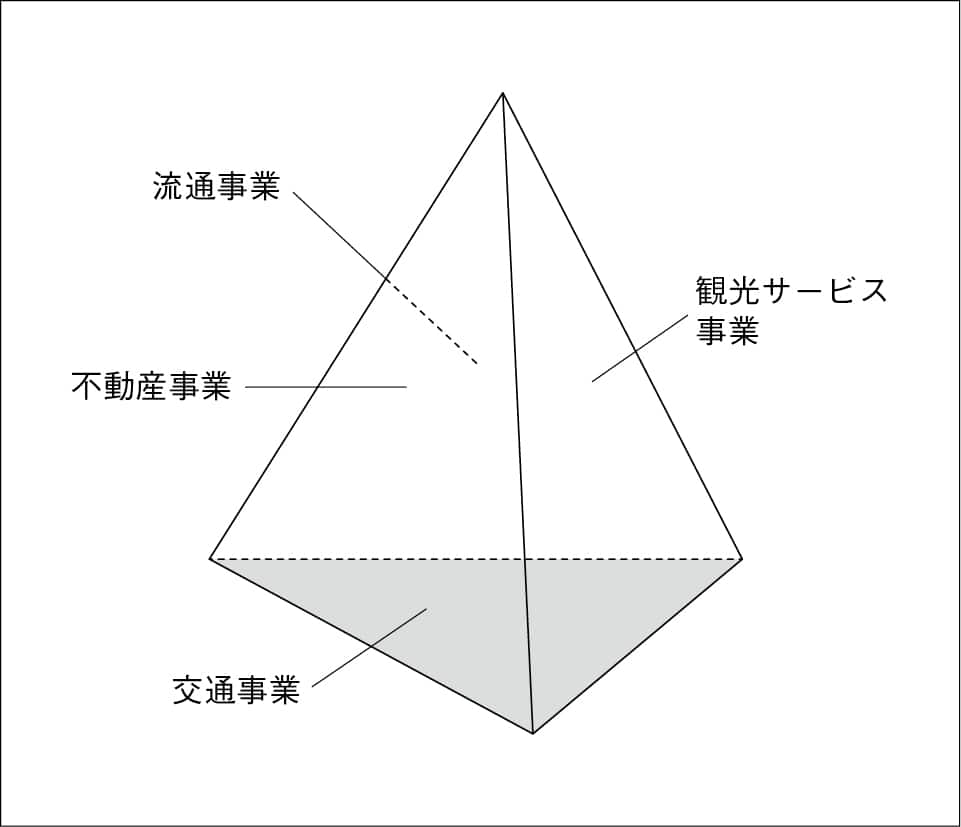

三角錐体経営とは、底面に鉄道・バス・航空などの交通事業、側面に不動産事業、流通事業、観光サービス事業を配した4面体で経営を推し進めようとする考え方である。これまでも当社および東急グループ各社は、4面それぞれに該当する事業を個々に展開してきていたが、これらが一つのシステムのようにまとまり、有機的に結合することにより、1970年代以降の第3次産業を中心とした成長を描くという狙いであった。

注:社内資料をもとに作成

この考え方は社内報『清和』などを通じてたびたびメッセージされてはいたが、とくに東急グループに入社する新入社員に対しては、明快に伝えられた。例えば1970(昭和45)年4月に渋谷公会堂で行われた「東急事業団合同入社式」では、「東急事業団を一口で表現すると三角錐体」と前置きし、前述のような4面体の構成を説明したうえで、五島昇社長は次のように語った。

三角錐体の中身は地域開発業、すなわちデベロッパーなのです。(東急事業団は)この4つの部門が力を合わせて地域開発を行っています。輸送部門(交通部門)により地域開発を行うのが望ましい場合には、まず輸送部門が出てきます。その例が多摩田園都市です。多摩田園都市では、輸送部門がまず鉄道を敷き、そこに土地開発部門(不動産部門)が家を建て、流通部門がスーパー・マーケットをつくるという手法を使って地域開発を行いました。それが伊豆急行の場合には、鉄道に続いてホテル、ゴルフなどの観光部門が進出し、地域開発を行いました。

また『清和』1971年7月号に掲載された経営学者(国民経済研究協会理事・壱岐晃才)との対談(NHK教育テレビでの対談の採録)では、過去の歴史を振り返りつつ、これからめざす姿がわかりやすく語られた。

東急グループのスタートは、今から五十年ほど昔のことになりますが、すでに、今日のことばでいう地域開発をかみ合わせた交通事業の姿をとっていました。しかし、当時は、交通機関さえあれば土地の開発ができた時代だったわけです。

ところが現在では、鉄道だけが地域開発の手段ではなくなってきています。ホテルやボウリング場といったレジャー部門も欠かせない。百貨店やスーパーなどの流通部門を備えていなくてはならなくなってきています。

つまり、地域開発をする場合、運輸・交通業が単独で出ていくこともあれば、それに流通業がついていく、あるいはさらにレジャー事業も付随していくこともある。どの部門が先発するかはわからないが、とにかく交通・開発・流通・レジャーの4つの面で地域開発を進めていこうというのが、三角錐体の考え方です。正三角錐体を使っていますのは、どの部門が重点になるかは、それぞれのケースによって決まるという含みがあるからです。

すなわち、地域開発を至上命題としながら、時代の変化や地域の事情を考慮のうえで、時には交通事業が、時には不動産事業や観光サービス事業、流通事業が先兵となって地域開発の布石を打っていけるような企業集団になることが、五島昇社長が構想した1970年代の東急グループのあるべき姿であった。そして、それには当社の組織体制、東急グループ各社との関係性についても、従来とは異なる変革に踏み込む必要があった。

4-1-1-4 [コラム]「東急グループ」という概念

「東急グループ」という概念は五島慶太の没後、1960年代半ばごろから始まったものと考えられる。

事業が飛躍的に拡大した1950年代には、五島慶太の下で企業集団が形成されており、世間から「東急コンツェルン」とも呼称された。この時期、コンツェルンを構成する会社は「傍系会社」と呼ばれ、当社内にそれを監督する「傍系課」が置かれた。

五島慶太没後の1960年代になると状況が変わり、五島昇社長自身の新たな考えの下で「東急事業団」という言葉に変わっていく。五島昇社長は1960年代半ばから、各事業それぞれを三角錐体の1面を構成するものと捉え、当社と関連会社は上下関係ではなく、相互に連携し三角錐体を大きく発展させることを考えていた(三角錐体論)。総合力によって、広義の地域開発事業を推進していくグループをめざした。それを「東急事業団」と定義したのである。今日で言う事業ユニットや連結の概念に近いと言えるかもしれない。

当時は、グループの中心は鉄道事業であり、当社は、各事業を行う各社を、縦一本の関連で管理する立場だという考えになじんでいた社員が多く、この新しい概念は、すぐには理解しにくいものであったと思われる。こうしたこともあり、五島昇社長は三角錐体論の提唱後も、合同入社式や関連会社社長会の場などでたびたび、東急事業団を三角錐体として捉えるメッセージを語った。1960年代の半ばには、「東急事業団」に加え、「東急グループ」という呼称も使われるようになり、1970年代に入ると本格的にこの三角錐体の経営方針に基づいた体制構築が推し進められる。