第4章 第1節 第2項 東急グループ各社を巻き込んだ事業推進体制へ

4-1-2-1 「とうきゅう」構想

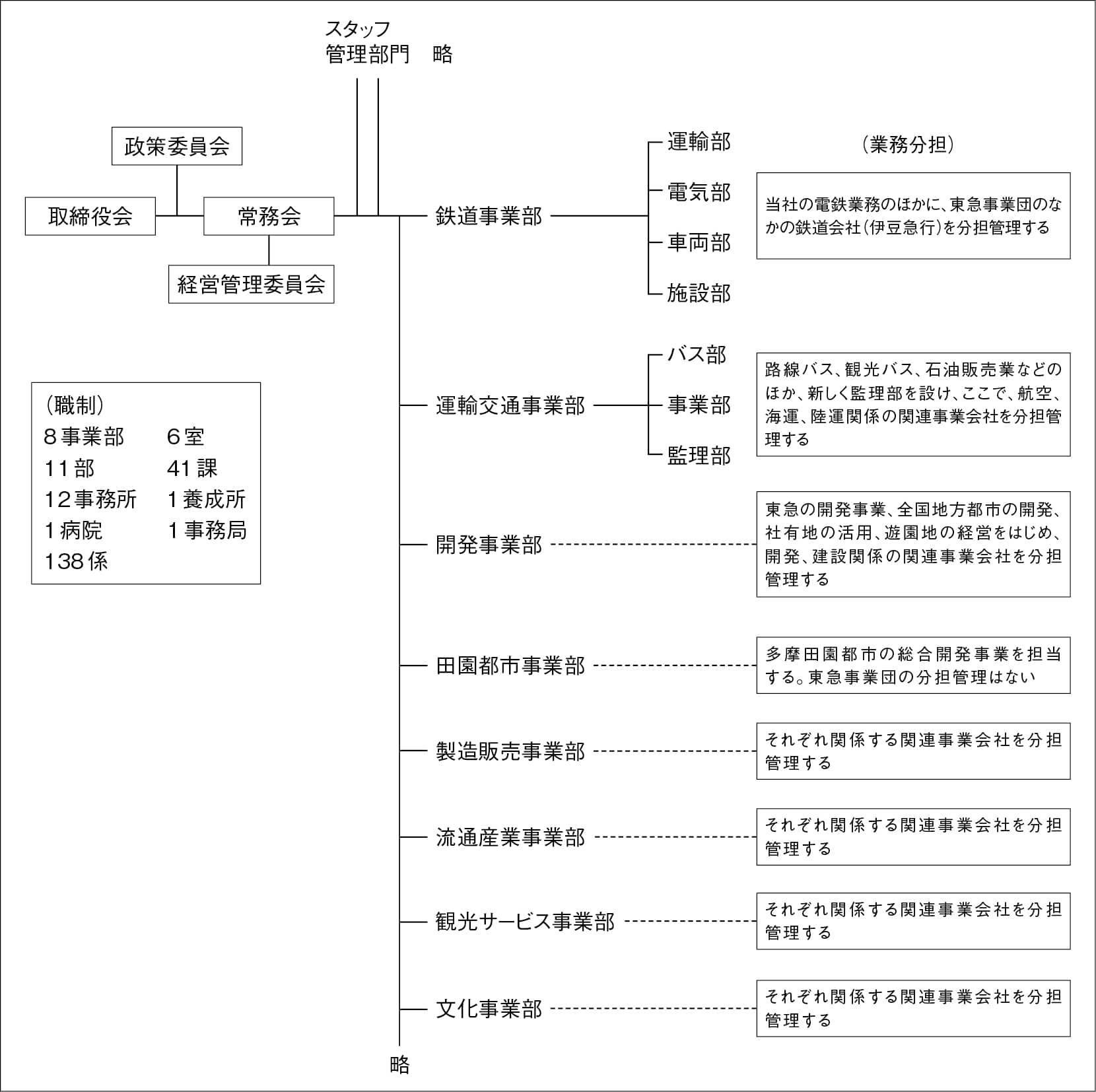

1970(昭和45)年6月1日に大幅な組織改正が行われた。この改正の特徴は、鉄道・バス部門、開発部門と、関連会社を業種別に所管する事業部門が並列に設けられた点にある。具体的には、これまで当社関連事業室によって行ってきた東急グループ71社7法人(当時)の管理を、各事業部が分担して行うこととした。東急グループの一体化をめざし、グループを共同運営するための事業部制の採用であった(下図参照)。

注:「会社概要1970」をもとに作成

業務組織改正から約1か月後の同年6月30日に行われた関連会社社長会において、五島昇社長は次のように述べた。

産業界はこぞって1970年代をもって飛躍の十年と種々の施策を練っているが、東急事業団も、その価値体系の変化に即応して、従来の電鉄中心の管理体系から脱却しなければならない。すなわち、持株会社的な単なる資本効率を重視した縦断的経営を目標とするのではなく、全事業団が一つのシステム産業へアプローチすることを目標として、強力な脱皮を試みなければならない。

また、全事業団を総合的に管理するために当社の組織改正を行ったばかりであることについても触れ、

このことは、本社・関連事業といった上下関係から、本社の鉄道・バスをはじめ、全関連会社が各事業部に所属することにより、対等な関係に転換することを意味するものである。かかる価値観の転換が、新体制の基本思想である。

と説明した。

さらに、「東急」という名称の使い方についても将来展望を明かし、「この名称が東京急行電鉄という電鉄業から離れて『株式会社トウキュウ』というカタカナの会社になってもいい、そういう時代が10年経たないうちに来るだろう」と述べた。

カタカナ・ひらがなの違いはあるが、五島昇社長は1970年代初頭から、経済誌のインタビューでも「いずれは、株式会社とうきゅう、にしたい」と語っていた。グループ全体で連携しながら地域開発を行い、当社がグループの代表的な立場となって全体を統括する、現在でいう事業持株会社のようなありようをイメージしたと考えられる。この「とうきゅう構想」は当時は実現しなかったが、この時点で、交通事業と不動産事業中心の経営から脱皮して多角化・コングロマリット化することを明確に志向していた。

当社は創立50周年記念事業の一環として、1972年5月の第100期定時株主総会にて、英文社名を「TOKYO ELECTRIC EXPRESS RAILWAY」から「TOKYU CORPORATION」に変更した。本社社屋の屋上に「とうきゅう」の大型看板が登場したのは同年9月のことであった。

当社は1973年2月にも大幅な組織改正を行い、事業本部として交通事業本部、開発事業本部、観光サービス事業本部、流通事業本部をライン部門として設置、それぞれが当社直営事業を推進すると共に、関連会社の業務を所管することとした(当時直営事業がなかった流通事業本部は関連会社の業務を所管するのみ)。

三角錐体の4面に対応した事業本部制を採用したことに加えて、もう一つ大きな改正点となったのは、本社スタッフ部門の充実である。新たにゼネラルスタッフ部門として、政策室、経営企画室、総合開発室を設け、東急グループを取り巻く環境変化を的確かつ速やかに把握し、事業の多角化や広域化に対処するための中枢機能を強化した。なかでも総合開発室には国内部、海外部、技術部の3部を設け、国内外で「地域開発業」を加速させていくための幅広い検討を行うと共に、技術部ではケーブルテレビやキャッシュレスシステム、廃棄物処理システムなど地域生活の付加価値向上に資する新技術の研究が進められた。

4-1-2-2 東急グループの成長と株式上場の奨励

当社が東急グループを総合的に経営することを打ち出した1970(昭和45)年以降のグループの成長ぶりは、社内報『清和』や1972年創刊のグループ誌『とうきゅう』によって社員に共有された。

当時、両誌に掲載されていたグループ総収入(グループ総売上高)は、現在の連結会計基準に則ったものではなく、グループ会社間の取引によって生じた収入を相殺しない単純合算の数字で、連結決算対象会社の範囲などが異なるため、連結決算導入以後の数値とは異なるが、グループ全体の業績規模を定量的に示すものといえることから、その変遷を記す。

東急グループの総収入は1970年度の約4500億円から1978年度の約1兆4000億円へ、8年間で約3倍となった。当時の事業分類で見ると、流通が42%、開発が27%、交通が23%、健康産業(当社単体では観光サービスと呼称)が8%を構成した。

グループ内の「売上高1000億円企業」も着々と増えた。東急百貨店が1974年1月期に1000億円を突破したのを皮切りに、東急建設が1976年9月期、東急ストアが1977年2月期、東急不動産が1977年9月期、当社が1978年3月期に1000億円台に乗せて、合計5社が売上高1000億円企業となった。

五島昇社長は、こうした成長経過を毎年の関連会社社長会(1972年より東急グループ社長会)で説明したうえで、関連会社やその傘下会社に対しては早期の黒字化や配当の実施、配当率10%の達成を求めた。そして安定的な成長を遂げている会社に対しては、株式上場を検討することを促した。

当社から見れば関連会社やその傘下会社は子や孫のような存在であり、とくに当社が直接株式を保有する関連会社に対しては、事業が軌道に乗るまで多額の投融資(関連会社が行う増資引受や関連会社への資金貸付)をしてきた。また、関連会社が金融機関から直接融資を受ける際に当社が保証するケースも多々あり、土地などを担保にした債務保証は、1975年3月期に1000億円を超えて、1977年3月期には1397億円にのぼったと記録されている。

五島昇社長は、グループ各社の事業を管掌して東急グループとしての一体感を保つ一方で、いつまでも親会社に頼ることなく自ら資金調達することも含めて自立することを望んでおり、株式上場の勧奨はその一環であった。それに加えて、会社が上場することにより、各社の役員に経営者としての責任を自覚させて、独り立ちを促すこと、さらに当該会社の従業員やその家族に誇りを持ってもらうことなど、株式上場に数々の期待を込めていたことがうかがえる。

1979年までに株式上場を果たしたグループ会社は合計10社で、これだけの上場会社を数える企業グループは珍しく、少なくとも鉄道会社系列では東急グループが突出していた。上場各社は資金調達の多様化に着手し、東急百貨店がグループ内で初めて1977年8月に外債を発行したのをはじめ、東急車輛製造が1978年8月に、東急ホテルチェーンが1979年4月にホテル業界では初めて外債を発行、海外に資金を求める動きが活発化した。

注:「各社有価証券報告書」をもとに作成