第4章 第2節 第1項 鉄軌道事業の収益改善

4-2-1-1 収益性が懸念された鉄軌道事業

創立以来、会社の屋台骨を支え続けてきた交通事業は、政府により鉄道やバスの運賃改定が抑制されてきた影響と、沿線の人口増加の鈍化傾向に歩調を合わせるように収入の伸びが鈍り、かつてのような成長力が望みにくい事業になっていた。当社のみならず民鉄各社は、交通事業での利益確保が困難なために開発事業やレジャー事業などの付帯事業で補填するという企業努力を続けた。

とくに1960年代以降の高度経済成長に伴って物価が上昇するなか、公共料金抑制が物価上昇を抑える手段として活用され、交通事業にもこれが適用されたことは大きな痛手であった。また、かねてからラッシュ時の混雑緩和のための輸送力増強が要請されており、多額の設備投資が必要であったが、運賃改定による値上げが認可されなければ、輸送力増強のための投資に見合う収入が得られない閉塞感があった。

1970年代に入った時点の当社の路線ごとの輸送状況を見ると、人口増加が一段落した東京都内の目蒲線や池上線、田園都市線大井町〜溝の口間で、マイカーやバス利用への移行が見られ、鉄道利用者が漸減しつつあった。人口増加の途上にあった神奈川県内については、国鉄南武線や横浜線からの乗り換えも含め東横線だけは利用者が増加していたが、都内の利用者減少と相殺される格好であった。田園都市線の溝の口〜つくし野間は利用者数が着実な伸びを見せていたものの、鉄軌道事業の収益向上に寄与するまでには至っていなかった。

鉄道運賃については1970(昭和45)年10月、4年9か月ぶりに運賃改定が認められたものの、そののちは著しい物価高にもかかわらず、1974年7月の運賃改定まで長く据え置かれた。この間、日本私鉄労働組合総連合会(私鉄総連)を中心とした団体交渉形式の春闘により人件費が大幅に上昇。ベースアップは平均賃金ベースで1970年8950円、1971年9700円、1972年1万200円、1973年1万4700円、そして1974年には2万8500円と、年々大幅なものとなり、運賃改定による増収分は瞬く間に吹き飛んだ。

とくに1974年9月期(第105期)決算では、鉄軌道事業において初めての営業赤字15億円を計上した。またバス事業においても自治体別の小刻みな運賃改定はあったものの、営業費の大半を占める人件費の高騰により、ごく一部の営業期を除いて赤字が続いた。

4-2-1-2 鉄軌道事業でのさらなる原価抑制

交通事業の事業環境が厳しさを増すなか、営業収入の大半を占める鉄軌道事業について当社がとった戦略は、長期的な視野で業務の合理化を進め、設備投資に優先順位をつけて無駄を抑制し、原価を抑えながら確実に利益を確保できる収益構造を構築するというものであった。とくに輸送力増強に向けた大型投資が目前に迫っており、長期にわたって資本費(減価償却費+支払利息)が原価を押し上げ続けることとなるため、これ以外の原価をいかに抑制できるかが交通事業の継続のためのカギであった。

こうしたなかで1970(昭和45)年から着手したのが、後述する「駅業務近代化五か年計画」である。多くの人手を要していた駅業務の内、機械化できる業務から順次機械に置き換えることで生産性を高め、鉄軌道事業を労働集約型産業から装置型産業に転換させるのが狙いである。1977年の新玉川線開業時において、必要な駅や乗務の要員に他路線などで従事する既存社員を配置転換、つまり増員なしで同線を開業したことは、その成果の現れの一つであった。

また、鉄軌道事業の要となる安全投資と輸送力増強投資は積極的に進めながら、優先順位が低いと考えられる投資は抑制した。例えば立体交差化による踏切の解消、長編成化やホーム延伸、車庫拡張などは喫緊の課題としたが、その一方、当時では車両の冷房化といった環境改善などについては、適したタイミングを見極めることとした。当社鉄軌道線は日常的に需要の多い通勤通学路線の性格が強く、まずは大量輸送を安全かつ確実に、そして低コストで行うことが最大の使命と考えられ、それらを着実に実現していったのである。

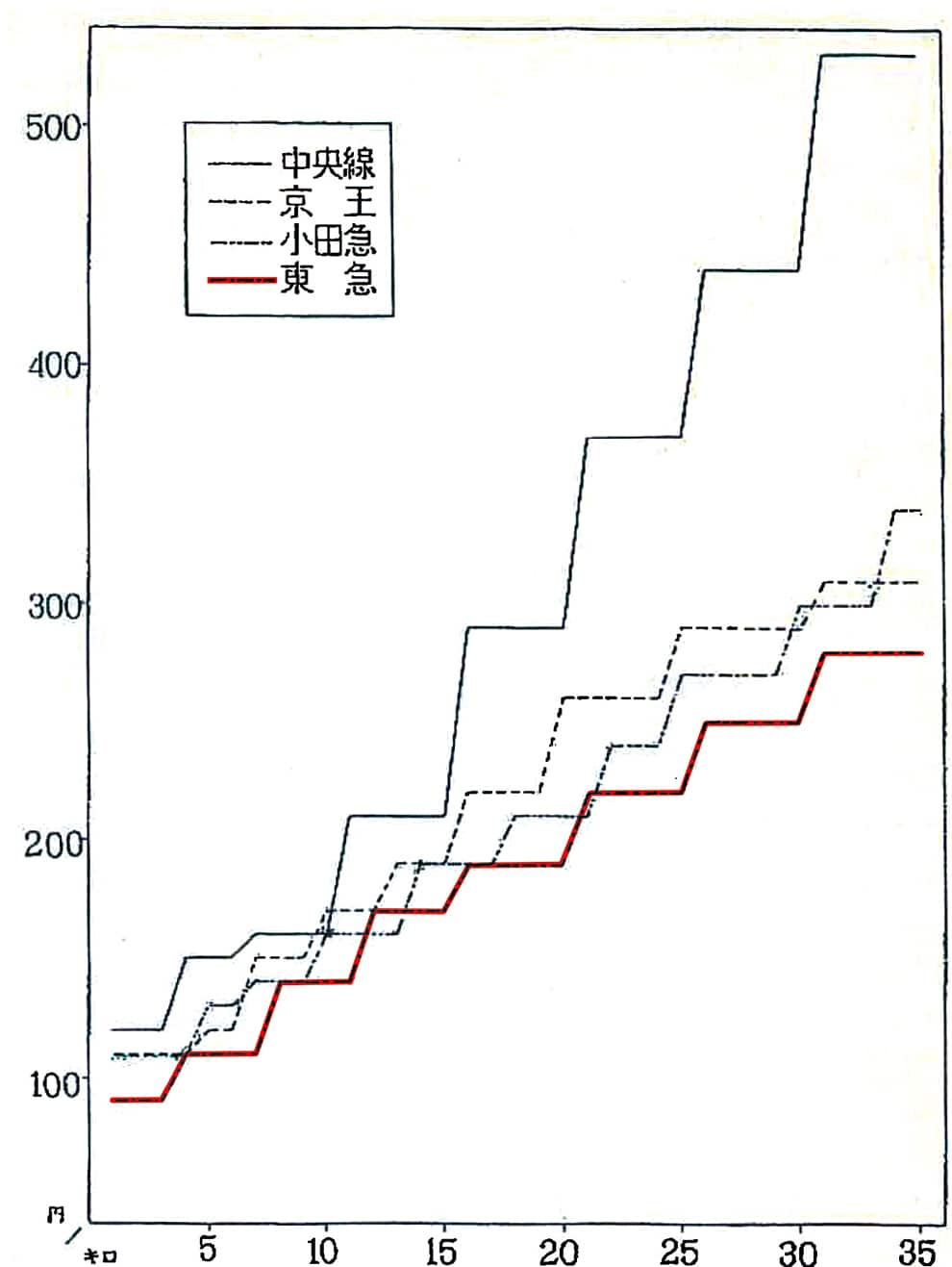

こうした考え方は膨大な投資が必要な複々線化工事に着手する1980年代にも踏襲されていった。図4-2-1に示したのは1990年代初頭の当社と同様に人口が比較的多く通勤通学需要が多い近隣路線の普通運賃比較である。もちろん各社沿線の人口や交通流の大きさの差なども大きく影響するが、機械化などにより要員を過度に増やさないなどの原価抑制の取り組みが1970年代から連綿と続いてきたことの成果でもあった。

出典:横田二郎「鉄道業の設備投資の資金源と運賃」/『運輸と経済』第53巻第4号(1993年4月)