第4章 第8節 第1項 次代の成長を海外進出に求める

4-8-1-1 芽吹き始めた「環太平洋構想」

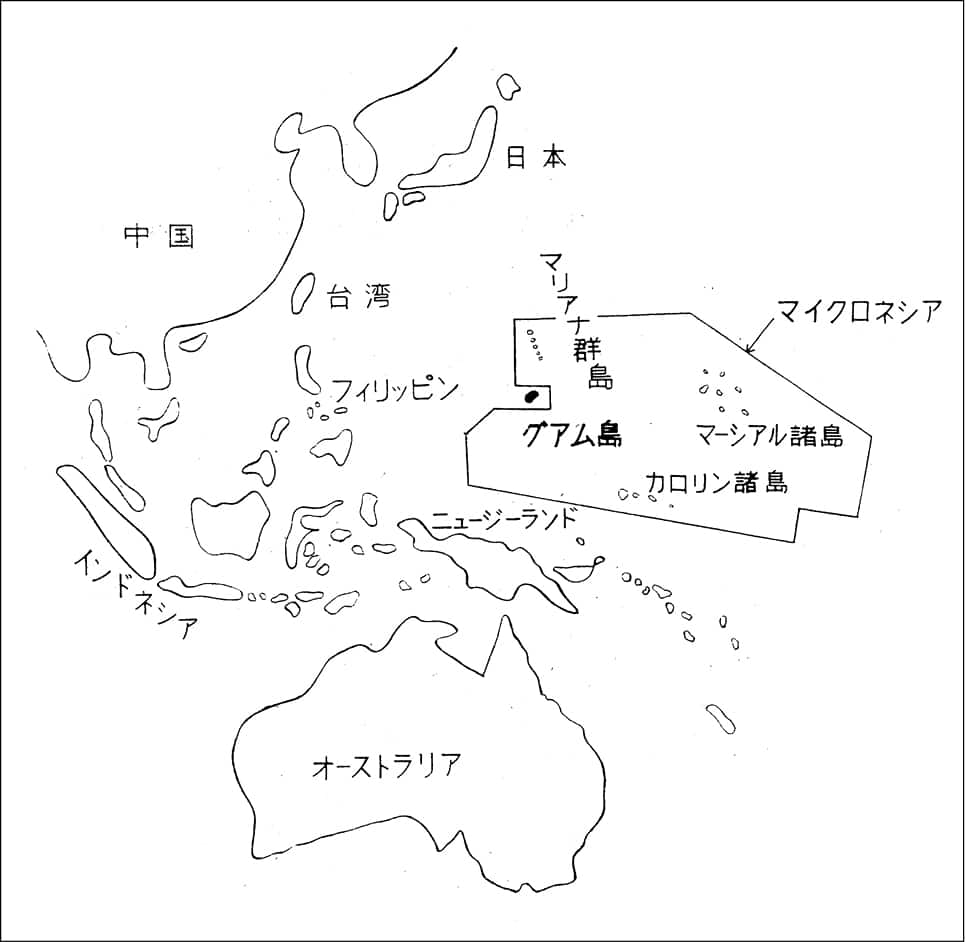

1966(昭和41)年6月、五島昇社長は、米国で知遇を得た太平洋信託統治領委員会委員のバロン後藤氏の案内により、初めて南太平洋の島々を訪れた。当時ミクロネシアと呼ばれていたこの地域は、かつて日本の委任統治領だったところで、戦争末期に米軍が軍政下に置き、1947年からは米国の信託統治領となっていた。大小2141もの島々があり、人が住んでいる島は96であった。

五島昇社長にとってミクロネシアの旅は大いに五感を刺激される経験となり、観光構想を駆り立てることにつながった。これまでも新たに観光開発された国や地域を視察してきたが、どこもホテルやゴルフ場など似たり寄ったりの開発手法をとっていたことに不満を抱いていたからである。『清和』1967年1月号の対談でバロン後藤氏と再会した五島昇社長は、「原始的な生活が楽しめる観光地を作ったら、繁昌するだろうと思います」と構想の一端を披露している。

1967年2月に再びミクロネシアを訪れ、訪問先のグアム島では知事から直々にホテル建設が要請された。グアム島は、米国や日本などアジアとの航空路が開設されたばかりで観光地としては揺籃期にあり、宿泊施設は簡素なモーテルが4軒あるだけであった。当社は改めて現地調査を実施したうえで、この要請を受諾。現地では初めての国際スタンダードホテルとして、1969年11月にグアム東急ホテルがオープンした。沖縄返還直前の琉球東急ホテルを除けば、東急グループにとって実質的に戦後初めての海外ホテルで、日本からの新婚旅行先として早々に人気に火がついた。

出典:『清和』1967年11月号

五島昇社長は、1969年8月には北米大陸西海岸の最北端にあるアラスカを訪問し、ここでも構想を温めた。

こうした経験を経るなかで五島昇社長は、ミクロネシアのみならず、東南アジアやハワイ、豪州、ニュージーランド、米国西海岸といった環太平洋地域各所に「点」となるホテルを建設し、日本を含めて航空路で結んで「線」を引くことにより、観光を切り口にした「面」への展開につなげる海外進出を進めていく考えを固めるようになり、当初はこれを「汎太平洋ホテルチェーン構想」と語った。のちの「環太平洋構想」の端緒である。

4-8-1-2 海外進出の背景と二つの進出手法

1970年代、当社の経営を支えてきた国内の交通事業や不動産事業が、運賃抑制と新土地税制により厳しい環境に置かれるなか、多摩田園都市の一次開発も中盤に差し掛かってきており、海外進出は当社および東急グループの将来の発展に不可欠なものと考えられるようになっていた。

また国の政策変化も日本企業の海外進出を促した。1971(昭和46)年7月に日本企業による対外投融資や海外不動産投資が原則自由化され、さらに1971年のドルショックを受けて、内需拡大の一環で低金利政策が断行され、これにより資金の調達が容易になった。

この時期当社は、ハワイに135億円、豪州のパース、ロサンゼルス、タヒチ、ニューヘブリデスでの開発用地や現地ホテル買収に合計約60億円規模の投資を行った。

海外進出は当社にとって未知数の領域であった。日本国内の事情とは相当異なる部分があり、現地の受け止め方も多様で、政変などのカントリーリスクもある。果敢な海外投資を断行したあと、海外特有の事業展開の難しさに早々に直面したことから、五島昇社長は、

(先行して投資した地域でも)10年から20年はかかるだろう。たいへんな先行投資だ。(中略)海外事業は、とうきゅうの将来のための布石だ。(『清和』1976年7月号)

とし、腰を据えて取り組む必要があるとの認識を示すようになっていく。

当社において海外進出を図る手法は、主に二つあった。一つはホテルを軸に観光サービス事業で海外展開を図るもの、もう一つは多摩田園都市開発などで培ってきた宅地開発や街づくりの経験・ノウハウを海外に展開していくものであった。これを示すように1974年6月の組織改正では、海外展開にかかわる業務を担う海外部を、本社ゼネラルスタッフ部門から、事業実施部門に移し、のちに前者を担当する観光サービス本部海外ホテル部、後者を担当する開発事業本部海外開発部を新設した。「環太平洋構想」とのちに呼ばれることになる、当社の海外進出の方向性は、ほぼこの時期に固まったといえる。

また、東急グループ各社もそれぞれに海外進出の機会を捉えていった。以下、主な海外進出について記しておく。

4-8-1-3 ハワイへの進出とリゾート開発

東急グループのハワイへの進出は、1959(昭和34)年10月にオアフ島のアラモアナ ショッピングセンターに「ハワイ シロキヤ」を開店したのが始まりである。白木屋が東横百貨店(のちの東横。現、東急百貨店)との合併前から出店を計画していたとされ、1958年8月に当社の傘下となったあともこの計画は引き継がれた。現地では東横より白木屋の知名度が高かったことから「ハワイ シロキヤ」の名称で開店した。1973年以降はマウイ島に進出するなど多店舗化を図り、既存店の売場面積拡大も進めた。

ハワイでの土地開発業は、東急土地開発が1971年12月に設立したトウキュウ ランド デベロップメント(ハワイ)社が、ハワイ島東部ヒロ市の郊外(ラニプラ ガーデン)3300万㎡の開発に乗り出したのが最初である。その後同社は、ハワイ島北西部コハラ地区でも67万㎡の土地を取得した。

さらに1972年7月、当社は米国の大手不動産会社シグナル プロパティ社(Signal Property)から、同社が所有するハワイ島サウスコハラ地区の土地1248万㎡の譲渡と、同社がハワイ州から賃借している土地314万㎡の賃借権の譲渡を打診された。これらの土地は、東急土地開発の現地子会社、トウキュウ ランド デベロップメント(ハワイ)社が取得済みの土地と隣接しており、双方の土地を合わせて1630万㎡を一体利用することで総合開発が可能と判断し、シグナル プロパティ社と同年9月に売買契約を締結。そして、当該地の開発主体となる会社設立として、当社70.6%、三菱商事29.4%出資により、資本金102万ドルでオーキッド アイランド リゾーツ社(Orchid Island Resorts Corporation)を同年12月に設立した。これがのちのマウナ ラニ リゾートの始まりである。

ハワイでの事業着手には前史がある。2002(平成14)年に発刊された『The Stories of Mauna Lani』によれば、1970年代当時取得した土地にはフランシス・H・イイ・ブラウン氏(Francis H. I'i Brown、以下F・ブラウン)が1932年に取得した土地を含んでいたのだが、F・ブラウンと五島昇社長は、1964年開催の東京オリンピック大会ですでに出会っていた。二人は共通の趣味であるゴルフや釣りなどを通じて意気投合し、F・ブラウンの所有地を活用して世界でも有数のリゾート開発を行う夢を共有していたとされる。

その後オーキッド アイランド リゾーツ社は1974年3月、マウナ ロア ランド社に社名を変更した。F・ブラウンはリゾート開発の完成を見ることなく1976年に他界したが、F・ブラウンの甥で上院議員でもあるケネス・F・ブラウン氏(Kenneth F. Brown、以下 K・ブラウン)が遺志を継いで同社会長を務め、現地政財界とのパイプ役を務めた(K・ブラウン氏は2011年11月秋の外国人叙勲で「旭日中綬章」を受章)。

当社は1978年6月、マウナ ロア ランド開発本部を新設してリゾート開発に向けた体制を整えると共に、東急グループの主要各社に資本参加を仰いで、1980年4月にはマウナ ロア ランド社の資本金を4400万ドルに増資した。当社が同地を取得した時点では周辺一帯が溶岩に覆われた大地で、リゾート地に生まれ変わらせるためのインフラ整備(飲料水確保の井戸設置、汚水処理場建設など)には多額の資金が必要だったためである。

当時ハワイは観光地として確固たる地位をすでに獲得していたが、ワイキキビーチがあるオアフ島にはホテルが林立しており、俗化したリゾート地を好まない人々を中心に、ハワイ諸島の別の島が人気を集め始めていた。ハワイ島もその一つで、米国大手資本などによるリゾート開発が進みつつあった。

4-8-1-4 米国ワシントン州ミルクリークでの街づくり

1970年代の海外での「宅地開発を中心とする街づくり」は、米国ワシントン州ミルクリークで展開した。

ミルクリークはシアトル市中心部から北へ30kmほどの郊外にあり、東急土地開発が開発に着手した当時は、カハニー地区と呼ばれていた。同社の傘下会社であるトウキュウ ランド デベロップメント社の全額出資により、同地区の開発を目的とするユナイテッド デベロップメント社(以下、UDC社)が1973(昭和48)年10月に設立された。1974年4月には当社と東急土地開発、大林組などがUDC社に資本参加し、のちに東急グループ6社(当社、東急建設、東急百貨店、東急車輛製造、東急不動産、東急観光)64.6%、大林組35.4%出資の合弁会社となった。

ミルクリークのプロジェクトは、1972年にマスタープランを作成すると共に、現地当局の開発許可を得て、1974年に開発に着手した。開発総面積439万㎡に3200戸の宅地を造成、併せて18ホールのゴルフ場、テニスコート6面、スイミングプール、公園などを整備し、人口1万人の街づくりをめざした。現地での典型的な一戸建て住宅は敷地面積が930㎡もの広さで、自然との調和を図った木造2階建て、屋内には暖炉やレクリエーションルームを備え、全室セントラルヒーティング式でガラス窓は二重構造とするなど、快適な居住性が特徴であった。また良質な住環境を維持するために、住民でコミュニティーアソシエーションを組織し、住区内の通路の清掃、街灯、共有地の維持管理、ガードマンによる巡回などを行っていた。

1979年の時点で480戸が完成、430世帯が居住して、人口1300人となっており、米国の不況もあって、開発や人口定着のスピードは、日本の郊外住宅地に比べれば緩やかであった。だが良質な街として現地での評価は高く、着実な人口増により1983年10月にミルクリーク市が誕生した。開発着手から30年以上を経た2008年(平成20)年には人口1万8000人を超える高級住宅街となった。東急グループが行った海外での街づくりでは、最も先行した成功例である。

なお、1982年に東急不動産の全額出資により設立され、日本国内で注文住宅の施工などを手がけてきた東急ホーム(株)は、この美しい高級住宅地ミルクリークの名前を自社の商品ブランドに取り入れ、1995年に北米式輸入住宅「ミルクリーク(Millcreek)」として本格的な販売を開始した。同社は2001年にはUDCから商標権を取得し、ブランド力を生かした多彩な商品展開を行った(現在はミルクリークブランドでの商品販売は終了)。

4-8-1-5 西豪州ヤンチェップでの街づくりを開始

1970年代に豪州でも、「宅地開発を中心とする街づくり」に取り組んだ。

1974(昭和49)年2月、当社は西豪州の州都、パース市郊外での地域開発を目的として、現地の開発会社であるボンド社との合弁により、ヤンチェップ サン シティ社(以下、YSC社)を設立した。これが「ヤンチェップ」プロジェクトの始まりである。設立時の資本金は1000万豪ドル(約43億円)で、出資比率はボンド社51%、当社49%であった。

西豪州は国内で最大の面積を有する州で、パース市は同国4番目の都市である。開発対象地域ヤンチェップはパース市から北へ約50km(車で約1時間)離れた位置にあり、国立公園とインド洋に囲まれた、縦に長い地域である。1960年代以降、道路が整備され人口が急激に伸びていた。公園、湖、海など豊かな自然に恵まれ、海岸線は大部分が白い砂浜で、そのほかの地区も砂地の灌木地帯や草原である。アウトドアやウォータースポーツが好きな豪州人にとってヤンチェップは魅力的なセールスポイントがある場所であった。事業開発時の計画人口は20万人、開発計画面積は7765haと、多摩田園都市の開発面積(約5000ha)をはるかに上回る規模の、壮大なプロジェクトであった。

『ヤンチェップ 30周年記念誌』(2005〈平成17〉年当社発行)によれば、もともとは日豪国会議員連盟を通じてボンド社会長のアラン・ボンド(Alan Bond)と五島昇社長が知遇を得たのが始まりとされる。ボンド氏は主にパース周辺の不動産ビジネスで成功した実業家で、醸造会社や金鉱、ゴールドコーストにある豪州初の私立大学ボンド ユニバーシティの経営、一時的にテレビネットワーク「Nine」を所有するなど、さまざまな事業を展開し、豪州における1980年代の企業家のなかでも、注目を集める人物の一人だった。

ボンド社はすでに現地での宅地開発に一部着手しており、1974年1月には開発のマスタープランを策定。郊外住宅地とレジャー・リゾート施設を向こう20年間で開発していくもので、定住者向けの雇用を確保するための工業用地や学校の建設も計画されていた。

合弁事業開始から4年間はYSC社の経営をボンド社に委託する契約となっており、当社から派遣された数人の駐在員はボンド社の組織体制に組み込まれた。マスタープランに沿って、1974年10月にゴルフ場(サン シティ カントリークラブ)を、同年12月にはタウンセンター(ショッピングセンター)を開業した。

こうして「ヤンチェップ」プロジェクトはスタートを切ったが、YSC社およびボンド社の経営は逆風の真っ只中にあった。YSC社を設立した1974年2月は、第一次オイルショック(1973年10月)の直後で、低廉な原油調達を前提に発展を遂げていた世界経済が大混乱に陥っており、日本と同様、豪州でも不動産投資が抑制され、銀行の貸し渋りが始まっていた。

ボンド社との調整の結果、当社はボンド社が保有するYSC社の全株式を総額714万1000豪ドル(18億7700万円 州税など込み)で買い取ることとなり、YSC社は1978年3月に当社100%出資の海外子会社となった。

4-8-1-6 [コラム]期待の裏にあった不安要素

ヤンチェップでの事業参入にあたり、当社内外では過大な投資や合併事業を危ぶむ声もあった。当時のYSC社取締役社長は次のように述べている。

日豪国会議員連盟を通じて、ボンド氏との合弁事業に至ったが、社内はおろか金融機関からも大反対を受けた。しかし五島昇社長はこのプロジェクトを実行すると終始一貫していた。

五島昇社長はヤンチェップ開発の将来性を高く評価し、この事業を推進することが東急グループの将来の発展にもつながると考え、ボンド社との合弁事業にゴーサインを出したのだった。

しかし合弁事業開始直後に早速試練が訪れた。借入金に依存して開発事業を進めてきたボンド社は資金繰りに窮しており、ボンド社も危ないという情報が流れ始めた。ボンド社の危機は合弁事業開始のわずか1年後に表面化し、当社はYSC社を清算してプロジェクトから撤退するか、ボンド氏所有の株式を取得してプロジェクトを継続するかの二者択一を迫られたのである。