第7章 第1節 第2項 グループ会社の再建と事業再編成

7-1-2-1 グループ各社の「3か年経営計画」の進捗

当社がグループ会社約50社に対して策定を求めた1998(平成10)年度からの「3か年経営計画」は、1999年度の見込み段階で、目標達成が厳しい状況にあった。グループ主要43社の合計で、経常利益の達成率は42%、当期利益はプラス222億円の目標が、マイナス433億円の見込み。さらに有利子負債は、目標値より472億円多いと予想された。上場会社を中心に、業績の落ち込みに歯止めがかかっていなかった。

2001年3月末に行われた社長会で、清水代表は「3か年経営計画」が間もなく期限を迎えるにあたって、次のように語った。

3か年経営計画の達成度は、全45社中、営業利益段階で19社、当期利益段階では14社となっており、それぞれ半数にも満たない状況です。しかも、その中には計画を途中で修正した会社も含まれており、計画を修正することなく当初計画を達成できた会社は、当期利益では10社にとどまっています。

特に上場会社の状況は芳しくなく、当初計画の破たんにより計画の修正を余儀なくされた会社が13社中10社もあるうえに、修正計画の達成もできていない会社さえあるわけです。(中略)

3か年経営計画においては、計画が達成できなければ経営責任を問う、とかねてから申し上げてきましたが、決算に基づく最終的な評価をもって、このことを明らかにさせていただきたいと思っています。(『とうきゅう』2001年4月号)

各社の再建を強く求めると共に、「東急グループ経営方針」に基づいて、グループ会社や事業を選別することを視野に入れながらも、その時々の判断で対応せざるを得ない面もあった。

7-1-2-2 東急不動産の対応

東急不動産は、1980年代後半に千葉県内の大型団地の販売が好転、さらにマンション事業では業界ベスト10の供給量を実現していた。地権者と共同でビルを建築する施策や区画整理事業、再開発事業にも取り組み、リゾート分野でも会員制リゾートホテル「東急ハーヴェストクラブ」を1988(昭和63)年に開業させるなど、各部門が好調に推移していた。そのタイミングでバブル経済の崩壊が起こったのである。

1991(平成3)年3月期をピークに減益へと転じ、未稼働資産・不良資産の拡大、地価・賃料の大幅な下落、施設利用者の減少、消費単価ダウンなど大きなダメージを受け、1994年からは構造改革を進めた。

2000年11月に東急不動産と子会社・関連会社を総合して、2005年3月期を最終年度とする「新中期経営計画」を策定し、既存事業の採算性向上をめざした。その後同社は不動産証券化時代の到来に合わせた事業展開などにより収支を改善させ、2002年度の連結決算で復配を果たした。

この間に、ビルメンテナンスやマンション管理事業を行っている株式会社東急コミュニティーが1998年に東証第二部に上場(2000年には同第一部に指定替え)、不動産仲介・売買事業の東急リバブル株式会社が1999年に東証第二部に上場(2001年には同第一部に指定替え)するなど、同社子会社の安定的拡張も見られた。

当社はこの間、同社とは二子玉川や渋谷の開発などで連携を図りつつ、筆頭株主として経営を見守った。

7-1-2-3 東急建設への支援

一連の「選択と集中」のなかで、最も重い決断を伴ったのが東急建設である。同社は東急不動産の建設工事部門分離により1959(昭和34)年11月に設立、1963年9月に東京証券取引所第二部に上場し、1967年8月に同第一部に指定替えとなった。この間の1967年1月には建設事業の内、道路工事部門を分離して、東急道路(後述する世紀東急工業の前身)を設立した。

東急建設は、バブル景気の時代に、建設受注案件を増やすことを目的に、自ら事業計画を立案・実行する手法(造注と呼ばれる)を用い、例えば開発対象地域の地場の企業などをパートナーとして、地方や郊外の山林を全面買収して開発を進めようとした。だが買収の難航による事業費の増大とバブル経済崩壊後の地価下落で収支計画が悪化、パートナー会社の経営破綻で保証債務を負ったこともあって、巨額の負債と含み損を抱えるに至り、都内をはじめ全国で造注した事業計画は頓挫するものが相次いだ。

加えて、工事代債権の回収が困難になる事案の発生、景気の後退に伴う新規民間工事の受注量急減と受注単価の下落が追い討ちをかける格好となって、同社の資金繰りは急速に悪化。融資元の金融機関から懸念が表明され始めた。

当社は、2002(平成14)年3月に第三者割当増資500億円を当社単独で引き受けるなど支援を進めた。しかし、当社単独の増資を続けてきた結果、当社持株比率が8割を超えてきており、同社の株式上場基準に抵触する可能性が生じてきた。大型の公共工事を元請けで受注するには株式上場が事実上必須条件とされており、公共工事の受注実績がなくなれば民間工事の受注にも影響を与えかねない。このため「東急建設を上場会社として維持する」必要があった。

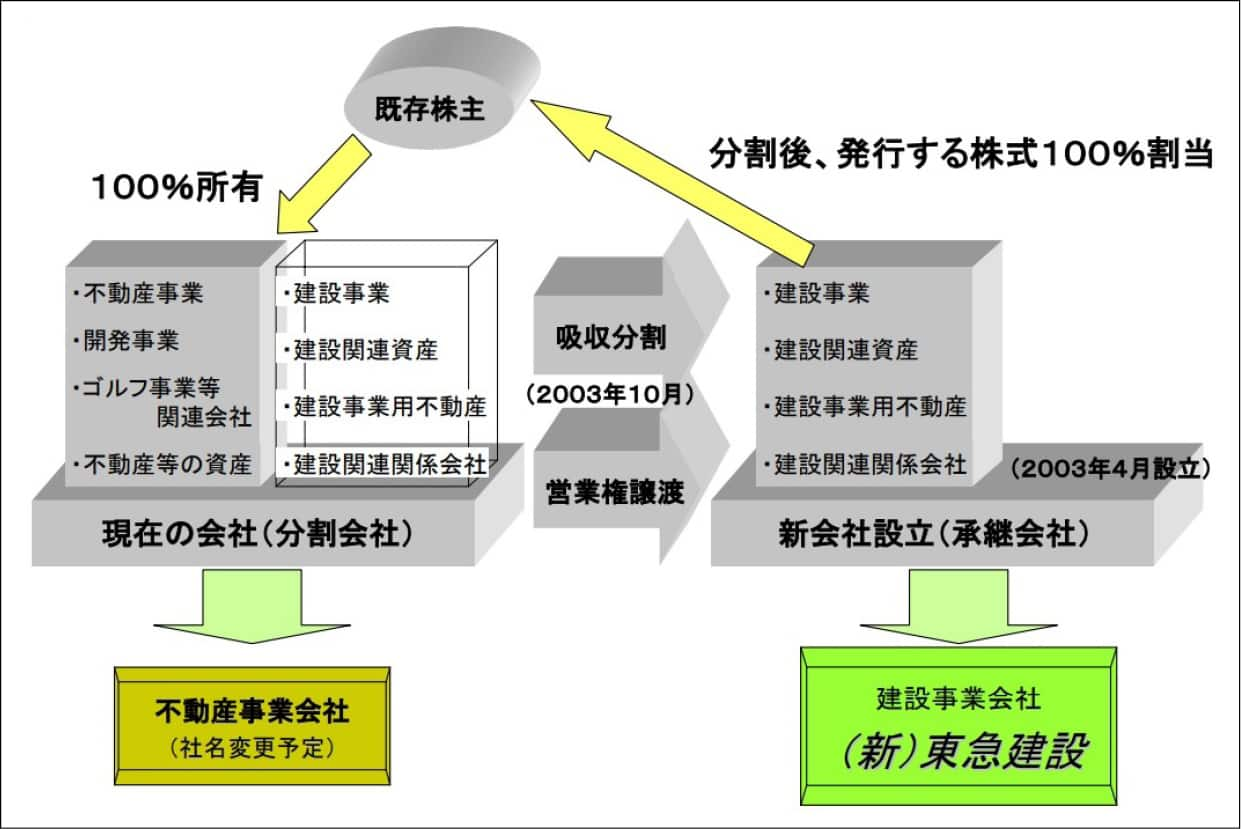

救済手段として持ち上がったのが会社分割の手法である。会社分割は、迅速な会社再編を可能にする制度として、商法改正により2000年度に整備されたばかりであった。当社の財務部や「東急建設に関わる三者協議会(東急建設、金融機関、当社の三者)」で検討した結果、本業の建設事業を切り出して存続させ、それ以外の不動産事業(不良性の不動産資産も含む)を集約して抜本的な損失処理を行うこととなった。具体的には、第三者から出資を仰いで当社の持株比率を40%未満に抑えた新設会社(当社子会社に該当しない会社)を設立して建設事業を譲渡、不動産事業が残った旧・東急建設に営業権の売却益を発生させて、これを不動産資産の損失処理の一部に充てるというもので、当時、前例のないスキームであった。

このスキームにより、2003年10月、新会社TCホールディングス株式会社が東急建設から建設事業を承継したうえで、東急建設株式会社に商号を改めて、東京証券取引所第一部に上場。不動産事業が残る旧・東急建設は、同年9月末に上場を廃止したうえで、TCプロパティーズ株式会社に商号を変更した。これにより本業の建設事業に特化した新生・東急建設が誕生した。東急建設の会社分割は、一連の「選択と集中」のなかでも大きな節目となった。

このあとTCプロパティーズは不動産資産の売却を進め、最終的には2011年に会社を清算する。

出典:ニュースリリース(2003年3月27日)

もう一つの主要建設会社である世紀東急工業は、東急建設の道路工事部門の独立により1967年1月に設立された東急道路と、東京証券取引所第二部上場会社である同業の世紀建設(1950年1月設立)の合併により、1982年5月に誕生した会社である。グループ内では11社目の上場会社であった。2000年3月時点の主要株主は、筆頭株主の東急建設が15.72%、これに続く当社が12.48%であった。

東急建設と同様、同社も造注目的の開発事業に乗り出し、傘下会社を通じて茨城県内でゴルフ場を開発したが、ゴルフ会員権市況の悪化で計画が頓挫し含み損を抱えた。この処理は、世紀東急工業のみならず経営再建中の東急建設にもかかわることから当社も重要課題と認識し、その支援を行った。

7-1-2-4 東急百貨店の再建と完全子会社化

東急百貨店は1980年代から1990年代前半にかけて多角化路線を加速させ、国内外に大小さまざまな業態の小売店を展開すると共に運営会社を設立、さらに周辺事業として食品関連や飲食サービスの子会社、関連会社も数々設立し、その子会社・関連会社は約70社となっていた。

国内の百貨店各社は、消費の拡大に合わせるように多店舗化や売場面積の拡大を図ってきたが、バブル崩壊に伴う個人消費や法人需要の低迷により、業界全体の売上高は1991(平成3)年をピークに下降線をたどっていた。また郊外のショッピングセンターや大型専門小売店などの台頭により、消費者の購買行動が多様化し、全小売業に占める百貨店の割合が1980(昭和55)年をピークに右肩下がりにもなっていた。

東急百貨店も業界の動向と同様に、1992年1月期(1991年度)をピークに直営店売上高(渋谷本店・東横店、吉祥寺店、町田店、札幌店)が下がり続け、1998年1月期(1997年度)には単体決算の最終利益で赤字に転落した(後述の財テク失敗年度は除く)。本業である百貨店業の不振と新規出店の投資負担増、そして多角化による新規事業の業績が伸びないことが主な要因であった。また、第6章でも触れた通り、1992年1月期には財テクの失敗と簿外債務にかかわる証券会社との間の「飛ばし」発覚などで約380億円の損失を出したが、これについては1995年ごろには損失処理を一段落させた。一方、同社連結決算においては海外子会社をはじめとした業績の悪化に伴い1993年ごろには実質的に赤字決算であり、最初は会計方針の変更によりそれを回避していたが、1996年1月期(1995年度)からは当期純損失の計上が続いた。

同社は収支構造の改善を図るべく、早急な業績回復が見込めない国内外関連事業からの撤退を開始した。1998年9月に「中期経営計画」を発表。このなかで、事業撤退に伴う特別損失を補う一策として、日本橋店を閉店、売却することとし、白木屋呉服店として創業して以来、336年の歴史を紡いできた日本橋店が1999年1月、幕を下ろした。

日本橋店の売却を経ても、東急百貨店の再建はかなわなかった。金融機関からの要請を受けて、当社が同社経営に本格的に関与することとなり、1999年4月に当社から新任の社長を派遣した。同年9月には「東急百貨店に関わる三者協議会(東急百貨店、金融機関、当社の三者)」を設置し、金融機関側から融資継続の条件として示されていた「事業リストラ(赤字店舗の閉鎖や業態変更)」「財務リストラ(有利子負債の大幅圧縮と、その原資となる資産・子会社などの売却)」「業績回復に向けた社内体制の整備」を進めた。なお、日本橋店の売却後の跡地については三井不動産や当社などを中心にオフィスと商業の複合ビル(コレド日本橋)を開発したが、当社持分は三井不動産へ譲渡した。

東急百貨店は、日吉東急(子会社の西南東急百貨店が経営する内の1店舗)やクイーンズイースト(子会社のよこはま東急百貨店が経営)、町田店の業態変更、百貨店業店舗のリモデルによる収益改善、サンジェルマンやゴールドパック、シロキヤインコーポレーテッドなど国内外の子会社・関連会社の譲渡、不動産賃貸業の再編などを実施した。この内、ゴールドパックは1959年に設立された会社で(設立当時の商号は東洋食品)、五島慶太会長自身が、出身の長野県で農家の育成、農産物の安定価格での供給、雇用を増やしたいという晩年の想いと遺志を継ぎ松本市に工場を設置。のちにあずみ野工場(長野県南安曇郡)も操業を開始。トマト飲料をはじめとした野菜・果実飲料、ミネラルウォーターの生産をはじめ、大手飲料メーカーなどからのOEM受託(委託者のブランド名での食品製造)により好調な業績を続けていた。ただ、東急百貨店再建のためにはこうしたいわゆる「優良会社」も売却せざるを得ない状況であった。2001年に当社の完全子会社としたうえで、一部株式の実質的な譲渡により2003年度からは関連会社となり、2011年1月までに全株を譲渡した。東急百貨店の子会社・関連会社の数は2003年1月期時点で3分の1程度に減少し、この間には3度にわたる人員削減を実施、株式や不動産資産の売却も進めた。

出典:『とうきゅう』1985年10月号

こうしたなかで、営団13号線と東横線の相互直通運転を契機とする渋谷開発が注目されていた。池袋〜渋谷間の地下鉄建設工事は2001年6月に始まり、2002年1月には営団13号線と東横線の相互直通運転を決定したことを発表していた。これにより新宿や池袋などとの都市間競争が激化するのは必至で、東急百貨店にとっても、東横店の大規模改修は間近に迫る課題となっていた。

2004年4月、東急百貨店を当社の完全子会社とすることを決定した。

この完全子会社化は、TOB(株式公開買付)と株式交換を併用した。具体的には2004年9月28日から11月4日までの38日間で東急百貨店株式の公開買付を行い、その後当社株式との株式交換を実施するというもの。株式交換は2005年4月に行われ、完全子会社化が完了した。当社の機動的な判断で同社の再建を進めていくと共に、百貨店をはじめとする小売業(リテール事業)を当社主導での第三のコア事業に育てることとなる。

注1:東急百貨店「有価証券報告書」、社内資料をもとに作成

注2:1999年度からの営業収益には百貨店事業以外の営業収益を含む(売上総利益額と売上総利益率には反映せず)

7-1-2-5 日本エアシステムと日本航空の経営統合

日本エアシステムは、東急グループが国内外の地域開発、観光開発を進めるなかで、点と点を結ぶ高速移動手段として重要な役割が期待された航空会社である。1987(昭和62)年の東京店頭市場への株式公開、1988年4月の東亜国内航空から日本エアシステムへの社名変更を経て、国内線主要幹線のみならず国際線定期便への参入を本格化した。国を挙げた「三大空港プロジェクト」、すなわち拡張工事が進められていた羽田空港と成田空港、開港に向けて工事が進められていた関西新空港での発着枠獲得をめざして、各空港での格納庫などの増備、遠距離運航に適した機材(航空機)の購入にも積極的に取り組んできた。

だが長らく続いてきた国内航空行政の規制が緩和されてから、世界規模での航空自由化への環境変化は実に目まぐるしく、国内線では採算性が低いローカル線を多く抱え、国際線でも路線や発着枠の獲得で不利を強いられてきたため、日本エアシステムの経営は常に厳しい状態に置かれていた。

なかでも最大の課題が、多額の有利子負債である。一部地方空港からの撤退や人員削減などにより、2001(平成13)年3月期には当期純利益22億円と過去最高の業績を上げていたが、保有機材の更新時期を間近に控えており、さらなる有利子負債の増大が予想されたことから、社内や「三者協議会」などで、今後の発展の道筋についてさまざまな検討を進めていた。

2001年9月に発生した米国同時多発テロ後の2001年11月、日本エアシステムと日本航空は共同持株会社の設立に関して基本合意し、発表した。これは、共同持株会社「日本航空システム」を設立して、両者がこの傘下に入る形で、経営統合を図るもの。両社は、従来から業務面で協力関係にあり、また路線網の面でも相互補完関係にあることから、当社としても経営統合の効果が大きいと判断した。また仮に全日本空輸と提携すれば市場の独占につながりかねないという配慮もあった。2002年10月に、両社の株式移転によって日本航空システムを設立し、その後事業分野別の再編を行うなど、効率的経営をめざすと共に、利用者ニーズに応え、グローバルな競争に耐え得る事業基盤の強化を進めた。

経営統合前の段階で日本エアシステムの株式の当社持株比率は30.66%であったが、日本航空システムは、設立時の当社出資比率は4%程度で、東急グループから分離したが、その後もクレジットカード事業をはじめ事業面での連携は行われた。

2004年6月に、日本航空システムは日本航空に商号を変更した。

7-1-2-6 国内ホテル事業の一元化

株式会社東急ホテルチェーンが展開する「東急ホテルチェーン」と、当社が展開する「東急インチェーン」は共に、バブル崩壊に伴う法人需要減少と個人消費低迷の直撃を受けた。さらに宿泊特化型の新たなホテルチェーンの台頭、外資系ホテルチェーンの日本市場参入などで競争が激化し、インターネット予約の普及によって、他のホテルとの価格比較が容易になりラックレート(正規客室料金)の維持がより困難になるなど、厳しい状況に拍車がかかった。

注:東急ホテルチェーン「有価証券報告書」をもとに作成

注:社内資料をもとに作成

「東急ホテルチェーン」と「東急インチェーン」は、もともと高級シティホテルとビジネスホテルという棲み分けがあった。しかし、「東急ホテルチェーン」のなかでもホテルによってサービス・設備レベルに差があり、また「東急インチェーン」には「エクセルホテル東急」といった高品位ホテルも誕生していた。また、双方が料飲部門(レストラン・宴会・婚礼)を有し、都市型、リゾート型のホテルを展開するなど、その線引きは不明確になってきていた。利用者にとってもグレードを含めた商品性がわかりにくい状況にあった。

両社の経営層もその認識は持っており、1990年代半ばから東急グループサミットでは、統一ブランドの導入やオペレーションの統合、さらには同一法人化などが議論されており、渋谷のフラッグシップホテル開業後に着手する予定であった。

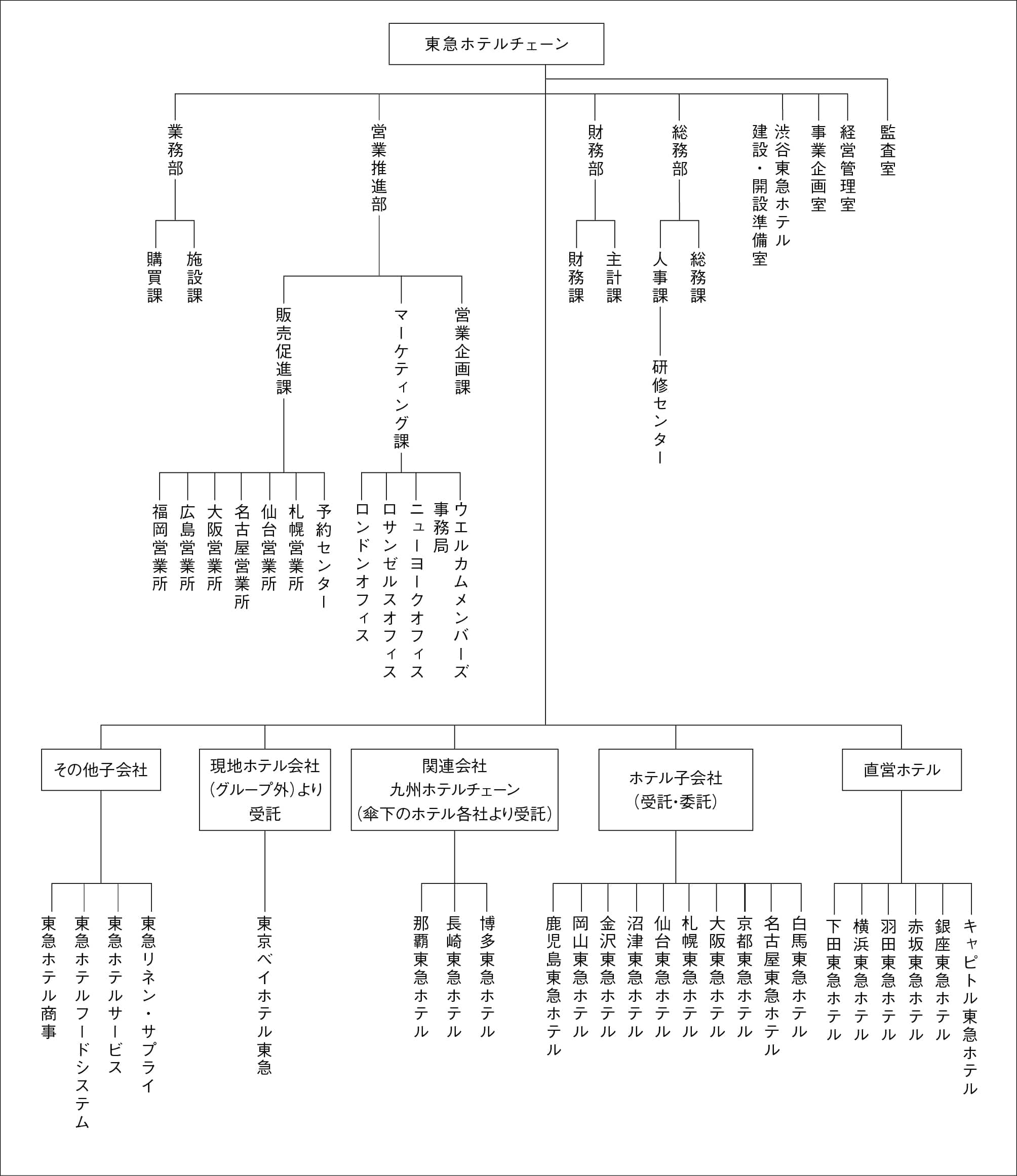

こうしたなか、株式会社東急ホテルチェーンは、前章でも触れたように財務状態が悪化の一途をたどっていた。1998(平成10)年度は岡山、仙台、札幌、金沢の各ホテル子会社と株式会社東急ホテルフードシステムに対する融資の債権放棄や株式評価損計上のほか、早期希望退職の実施に踏み切り、同社単体で108億円の当期純損失を計上(東急ホテルチェーン連結では74億円の純損失)。同年度末の同社の金融機関からの借入金は、477億円に膨らんだ。

注:東急ホテルチェーン「第41期有価証券報告書」(1999年3月26日)をもとに作成

さらに博多、長崎、那覇の各ホテルを展開していた株式会社九州ホテルチェーンと株式会社岡山東急ホテルを整理することとし、2000年11月に長崎東急ホテルと那覇東急ホテルを、2001年1月には岡山東急ホテルをそれぞれ閉館した。これにより2000年度の決算は単体で99億円の当期純損失を計上(連結では78億円の純損失)し、純資産は155億円(連結では173億円)となり、次に何かあれば債務超過も危惧される状況までになった。

キャピトル東急ホテルと並ぶ同社のフラッグシップホテルであった銀座東急ホテルは、開業から40年が経ち、老朽化していたことや、渋谷のフラッグシップホテルになるセルリアンタワー東急ホテルの開業(2001年5月、詳細は後述)に備え、2001年1月に閉館し、財務改善の一助として、銀座東急ホテルを売却した。多くの従業員はセルリアンタワー東急ホテルの業務に就くことになった。

-

閉館した銀座東急ホテル -

那珂川のほとりに立つ博多東急ホテル

札幌東急ホテルは1993年、賃借先との賃貸借契約が満了を迎えることから、移転して地区最大の宴会場を備えるホテルに拡張するために、札幌のすすきの地区にホテル建設用地を取得していた。この土地が、同社にとって大きな負担となった。バブル崩壊により、新ホテルの建設に着手できないまま歳月が過ぎ、その間に土地の簿価と時価に大きな開きが生じたのである。減損会計の適用は、経営破綻につながる脅威であった。

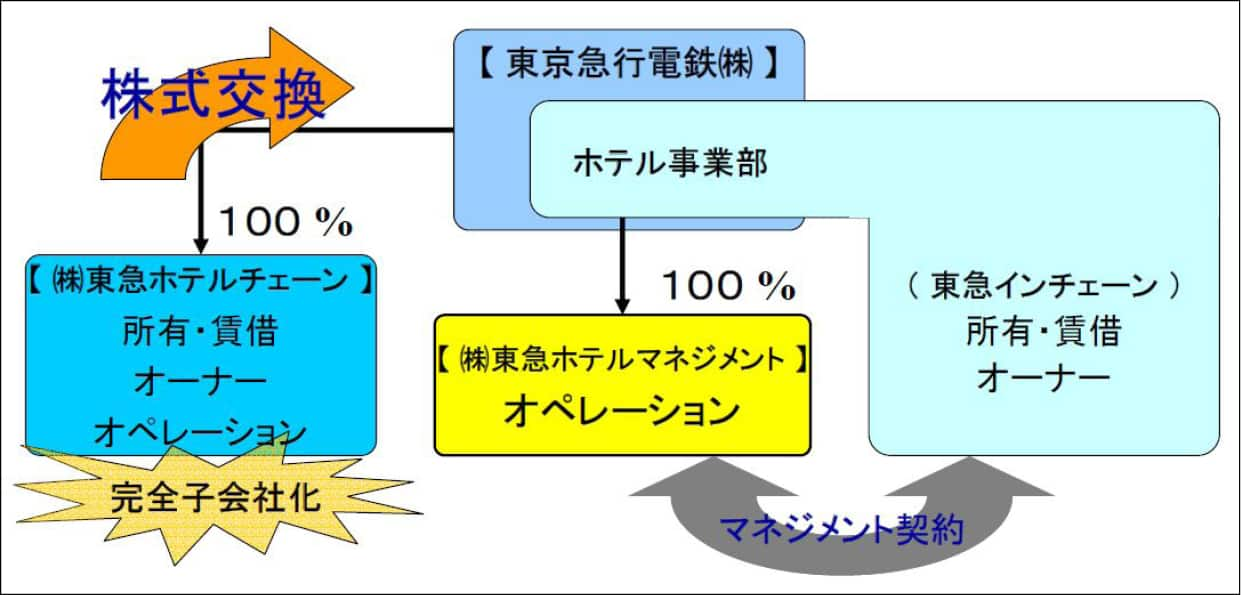

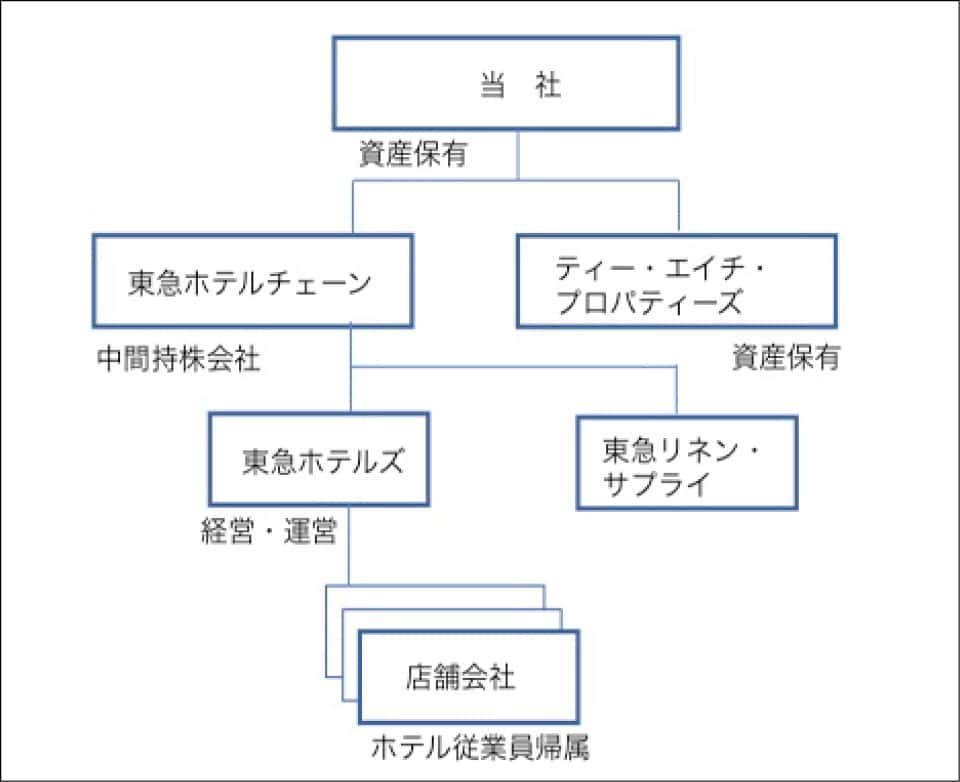

当社は、渋谷のホテル開業を待たずして、「東急インチェーン」も含めた再編に着手。2000年12月、東急ホテルチェーン(当社持株比率25.99%)を、2001年7月に当社完全子会社とすることを発表した。併せてホテルのオペレーション業務に特化した株式会社東急ホテルマネジメントを当社100%出資で設立し、まず2001年4月に当社の「東急インチェーン」の運営を同社に委託、東急ホテルチェーンの完全子会社化後に「東急ホテルチェーン」の運営も同社に順次委託し、国内ホテル事業を運営面で一本化することとした。これと併せて、不明瞭だった両チェーンのホテルブランドの見直しを検討し始めた。

出典:「投資家向け説明会資料」(2000年12月27日)

このスキームは、ホテル運営受託業に特化した東急ホテルマネジメントを中心とした国内ホテル事業の成長を構想したもので、東急グループ外の第三者オーナーからの運営受託(MC方式)によって、チェーン拡大を図ることも展望していた。2002年4月には両ホテルチェーンの呼称を「東急ホテルズ」に統一、ホテルブランドを「東急ホテル」「エクセルホテル東急」「東急イン」「東急リゾート」の四つとし、ホテルチェーンとしては国内で、客室数3位(1万4983室)、店舗数4位(60店舗)の規模となった。詳細については、後述する。

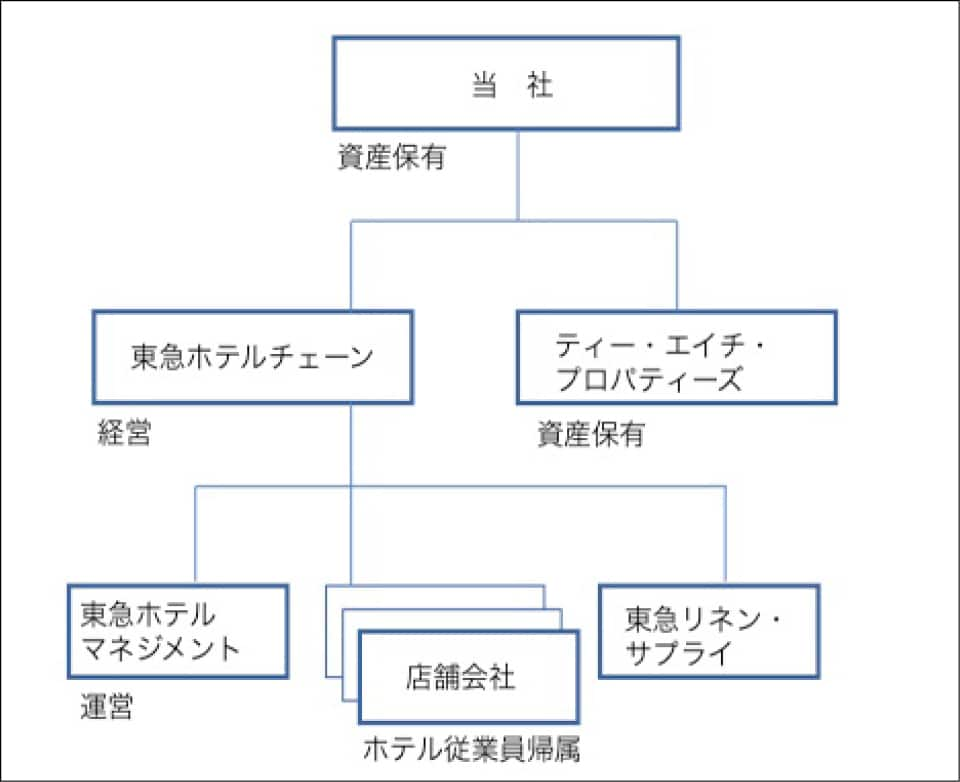

結果的に日本にはまだ馴染みの薄かった第三者オーナーからの運営受託は思うように進まなかった。また、東急ホテルチェーン所有資産の含み損にかかわる問題が肥大化し、2002年8月には金融庁の企業会計審議会にて、2005年度決算からの減損会計の強制適用が示されたため、二度目の再編を図ることとした。2003年4月、当社のホテル事業を東急ホテルチェーンに営業譲渡し、ホテル経営を一本化。また東急ホテルチェーンの会社分割により、ホテル資産の所有・管理に特化した株式会社ティー・エイチ・プロパティーズを設立した。これにより東急ホテルチェーンは、東急ホテルマネジメントや周辺事業の会社を傘下に持つ事業持株会社となり、国内ホテル経営機能が集約された。

注:「投資家向け説明会資料」(2002年11月29日)をもとに作成

2005年4月には東急ホテルマネジメントへ東急ホテルチェーンのホテル経営機能を吸収分割にて承継させ、東急ホテルマネジメントの社名を株式会社東急ホテルズに変更した。これにより株式会社東急ホテルズがホテル経営からオペレーションまでを一元的に担うこととなった。

注:『とうきゅう』2005年5月号をもとに作成

東急ホテルチェーンは2007年9月、当社が吸収合併して消滅した。こうして、経営と運営、資産保有の機能の分離、結合が繰り返され、複雑な経緯をたどりつつも、「国内ホテル事業は残す」という姿勢を堅持し続けたのは、ホテル事業は豊かさを提供するという東急グループの考え方に根ざした事業であり、東急のブランド価値向上に寄与する事業分野だと考えられたからである。

7-1-2-7 東急車輛製造の完全子会社化

東急車輛製造は、戦後間もない1946(昭和21)年9月に当社の戦災鉄道車両の復旧を主体に操業を開始、鉄道車両製造を担う会社として体制を整えて成長し、1959年7月には東京証券取引所第一部に上場した。特装自動車や船舶用コンテナ、立体駐車装置の製造・販売にも手を広げた。主要製造品目である鉄道車両は当社向けのみならず、当社の新型車両5000系(後述)のベースであり、現在のJR東日本の標準型通勤車両の初期車であるE231系(開発時は209系950番台)をJR東日本と共同開発するなど国鉄時代を含めたJRグループや民鉄各社向けでも評価を得、数々の納入実績を上げてきた。

しかしバブル崩壊に伴う輸送需要の低迷や販売価格の下落により収益性が悪化し、1990年代末期からは営業損失の計上が続いていた。このため、同社の強みに特化して事業再構築を急ぐと共に、グループ全体の事業戦略に基づいて、迅速な意思決定を行い、同社の経営資源活用によりグループ企業価値を向上させるため、当社の完全子会社とすることを、2002(平成14)年4月に決定。同年10月、株式交換(株式交換比率は当社1株に対して東急車輛製造0.167株)により当社の完全子会社とした。株式交換前の当社持株比率は17.07%であった。

-

JR東日本E231系試作車

出典:『とうきゅう』1999年8月号 -

特装自動車製造の拠点 群馬製作所

出典:『とうきゅう』1999年11月号

7-1-2-8 伊豆急行グループの再編成

伊豆急行は1959(昭和34)年4月に設立(設立時の商号は伊東下田電気鉄道)、1961年12月に伊東〜伊豆急下田間の鉄道を開業し、「伊豆急」の愛称で親しまれてきた。1972年11月には東京証券取引所第二部に上場、自ら資金調達力を整えて、伊豆半島の開発に主体的に取り組んだ。鉄道事業と地域開発を両輪で進める当社の事業推進モデルを志向し、地域開発については、ホテル・リゾート・レジャー開発と、別荘地や宅地の不動産開発を主体としていた。

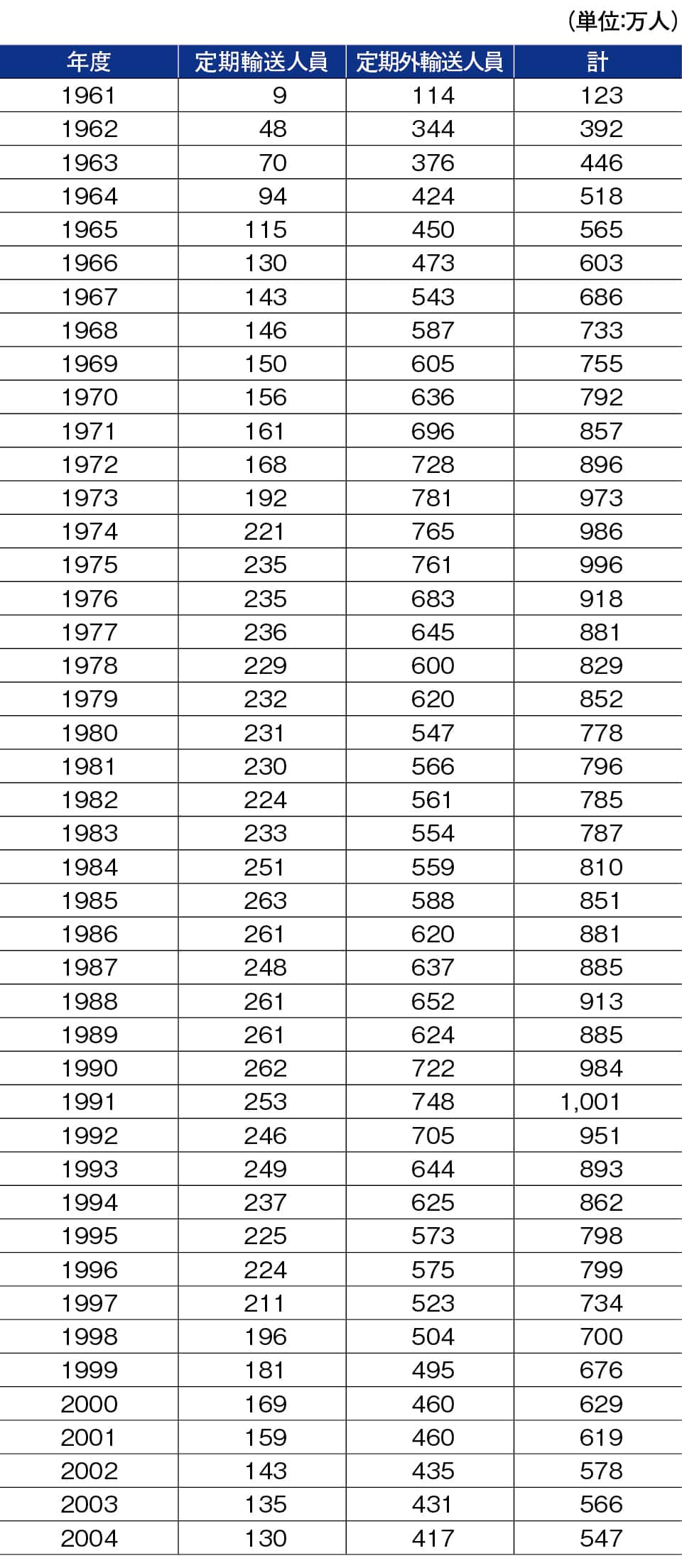

1980年代のレジャーブームで伊豆半島を訪れる観光客が増え、観光列車仕様の「リゾート21」(1985年運行開始)の人気も相まって、伊豆急行線の輸送人員は着実に増加。1985年度には開業以来の宿願でもあった「鉄道事業単体での黒字化」を達成した。だが1989(平成元)年ごろから伊豆半島沖の群発地震の影響で客足の伸びが鈍化し始め、バブル崩壊に伴う観光需要の低迷と、1991年9月の集中豪雨で発生した土砂災害による不通などが加わって、輸送人員は1991年度の年間1000万人突破を境に、急減した。

リゾート開発についても1980年代半ばからゴルフ場の拡張、リゾートホテルの建設、各種観光施設の整備などに積極的に取り組んでいたが、景気の暗転と共に計画の頓挫あるいは規模縮小に追い込まれる事案が生じていた。両輪である鉄道事業と開発事業が不調を来し、経営再建が必要な状況となった。

注:社内資料をもとに作成

このため、「三者協議会」に基づき、当社は、伊豆急行を鉄道事業に特化した会社として存続させて合理化を進め、鉄道事業以外の事業を別会社に移し、事業の見直しを図ることとした。

当社はまず2004年10月に伊豆急行を完全子会社化し、その後の増資を原資に有利子負債(ピーク時約500億円)を圧縮したうえで、2005年3月、伊豆急行に対して日本政策投資銀行の「地域金融機能高度化融資※」を適用した、金融機関8行による協調融資が実施された。そして同年4月、同社を鉄道事業専業の伊豆急行と、不動産事業および付帯事業を承継する会社(のちの伊豆急不動産)の2社へと分割を実施。後者の伊豆急不動産は2006年以降、子会社の再編や外部への売却を進めていく。

- ※地域の自立的な事業の維持継続を図ることなどで、地域経済の活性化や雇用の確保に寄与することを目的としたもの

7-1-2-9 東急ストアの連結子会社化

スーパーマーケット大手企業は1990年代末期に再編を余儀なくされ、業界地図は大きく変化した。東急ストアもまた、バブル崩壊に伴う個人消費低迷の長期化と無縁ではなく、当期利益は1999(平成11)年2月期以降、下降線をたどった。しかし、同社の業績低下は比較的緩やかで、他社と同様に退職給付会計の導入という特殊事情があった2002年2月期を除いて、当期利益計上を維持、安定的な配当を続けていた。

同社の経営において課題となっていたのは、沿線外地域における業績の不振である。第4章以降で前述した地方で、不動産開発事業を進める当社の要請などによって出店した知多(愛知県)や筑紫野(福岡県)、関東地域では、GMS型店舗を中心としたあきる野、取手などで、坪効率(店舗面積あたりの売上高)が低く、また1998年以降は対前年度比較での落ち込みも目立っていた。価格破壊をもたらしたディスカウントストアや100円ショップなどが台頭していくなかでも、売上高が底堅く推移していた多摩田園都市内や東京・神奈川の人口集積地域とは対照的に、沿線外地域の店舗では地域の競合店との価格競争にのみ込まれている構図であった。

当社は2000年4月の「東急グループ経営方針」で沿線地域に重点的に経営資源を投入する方針を定めており、東急ストアもこの方針に沿って事業展開を進めていくことが肝要であることから、連結子会社とすることを2001年6月に決定した。この時点で当社の持株比率は21.3%であったが、グループ内の会社が保有する東急ストア株式の買い取りや、市場内立会外取引で同社株式の取得を進め、同年連結子会社化した。

このあと東急ストアは、東急線沿線を中心としたスーパーマーケット(SM)として、GMSからSM+テナント型の専門店への転換も含め当社と一体となって沿線価値の向上へと方向性を合わせていく。2008年7月には当社の完全子会社となるが、これについては次章で触れる。

7-1-2-10 東急観光の完全子会社化と譲渡

東急観光株式会社は大半の都道府県に営業拠点を設け、観光旅行の需要拡大の波に乗って成長を遂げて、1987(昭和62)年6月、東京証券取引所第一部に上場し、業界4位のポジションにあった。

同社は修学旅行や企業向け団体旅行の渉外営業を強みとしていたが、この時期に需要が高まりつつあった個人手配による個人旅行への対応で他社の後塵を拝したことや、事業者間の価格競争も相まって、1988年度以降は極端に利益率が低下した。さらに、バブル崩壊による株価下落で141億円の株式評価損を計上。147億円の当期純損失となった1990(平成2)年度からは、無配が続いていた。1992年から開始した阪急交通社との共同海外旅行パッケージ商品も起死回生にはつながらなかった。

同社は1997年12月期以降慢性的な当期赤字状態に陥ったため、当社は1998年から第三者割当増資引受や同社子会社・関連会社の株式買い取りなど、支援を続けてきた。

2003年1月、同社は主要事業を3社に分社化(首都圏個人旅行事業会社「東急トラベルエンタテインメント」、国際旅行・ビジネス旅行管理事業会社「東急ストリームライン」、東京渉外営業事業会社「東急ナビジョン」)し、事業持株会社となった。経営計画に沿って経営効率の向上に努めたが、米国同時多発テロ事件の発生(2001年)やイラク戦争の勃発(2003年)、呼吸器系感染症(SARS)の流行(2003年)などで、とくに海外旅行需要が低迷し、収益改善の道は遠かった。

このため当社は、2004年1月に株式交換により東急観光を当社完全子会社としたうえで、抜本的な経営改善の検討を進めた。最終的には同年3月に東急観光株式の約85%を投資会社に譲渡し、同社を東急グループから切り離す判断を下した。しばらくの間、東急観光の社名を継続して使用し、2006年1月にはトップツアー株式会社に社名を変更した。2013年8月に東武鉄道が投資会社から株式を取得し、現在は東武トップツアーズ株式会社となっている。

7-1-2-11 運送業5社の再編成と譲渡

1998(平成10)年の時点で東急グループ内には、東京に本社を置く運送会社(航空貨物は除く)は5社あった。相鉄運輸株式会社、東急運輸株式会社、東京通運株式会社、日本貨物急送株式会社、伊豆貨物急送株式会社で、百貨店やスーパー、JR、ビールメーカーなど得意先や事業地域の棲み分けをしながら、事業展開してきた。この内企業規模が最も大きかったのは相鉄運輸で、同社は1985(昭和60)年7月に東京証券取引所第二部に上場していた。

2000年4月の「東急グループ経営方針」に沿って、「事業の選択と集中」を進めるなかで、運送事業も、経営一元化による経営資源の集中を図ることが必要と判断された。このため、首都圏を主な営業エリアとする運送2社を相鉄運輸に経営統合することを、2001年5月に決定した。統合方法は、相鉄運輸が東急運輸を吸収合併し、相鉄運輸が東京通運との株式交換により同社を完全子会社化するというもの。2002年4月に統合を完了し、相鉄運輸は当社持株比率49%の連結子会社となった。これと同時に社名を東急ロジスティック株式会社に改めた。この統合により、3社の強みを生かして新規受注を拡大すると共に、施設・車両の有効活用、本社・営業所業務の効率化を進めた。

このころ運送業界では、荷主企業の物流全般を一括で担いながら物流効率化を図ることで荷主企業の価値を向上させていく、サードパーティ・ロジスティクス(3PL)という物流業務形態への対応が迫られており、東急ロジスティックでも果敢に挑戦していた。だが業界全体の競争激化など事業環境が厳しさを増し、各社の規模も小さいことから、同社と日本貨物急送、伊豆貨物急送の3社の株式を、総合物流企業の株式会社エスビーエスに譲渡することを、2005年5月に決定。いずれも、同年6月に東急グループから外れた。

国際貨物運送事業を担っていた当社子会社の東急エアカーゴ(1976年設立)も2004年12月に同業他社に譲渡しており、グループ内の運送会社は北海道の網走交通のみとなった。

7-1-2-12 リゾート事業の仕分けと整理

グループ各社各様に拡大してきたリゾート事業は、全体の実態がつかみ切れていなかった。

そこで2001(平成13)年3月以降、東急グループ全体のリゾート事業戦略を再考するため、当社リゾート事業部が中心となって、全リゾート施設の経営情報の収集と分析が進められた。これによりグループ全体では全国にゴルフ場30か所、スキー場10か所、リゾートホテル12か所、複合リゾート4か所があり、直近3年間の営業成績は大半が厳しい状況にあることが改めて確認された。具体的には、営業利益を計上している施設は全体の4割しかなく、残りは減価償却の負担が重く営業損失に陥っており、全体の3割に相当する17施設では日常的にキャッシュフローを得ることすらできていない状況であることが判明した。

この分析結果について、2001年12月のコーポレート会議で議論され、事業性や東急ブランド向上への貢献度などを基準に、「コア事業」と「非コア事業」に仕分けを行い、非コア事業については撤退もしくは縮小することとした。リゾート事業に関する「選択と集中」の始まりであった。

当社のリゾート事業については、スリーハンドレッドクラブ(神奈川県)は社長室所管としたうえで、これ以外のファイブハンドレッドクラブ(静岡県)、東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)、グランドオークゴルフクラブ(兵庫県。現、東急グランドオークゴルフクラブ)、エメラルドコーストゴルフリンクス(沖縄県)の4か所を「コア事業」に選定。これらは経営改善を進めて、利益向上をめざすこととした。なおこれに先がけて、法人会員制のグランドオークゴルフクラブは、2000年10月に36ホールの内、東コース18ホールをセミパブリック化し、このコース名称を「グランドオークプレイヤーズコース」とした。効率的な運営による低廉なプレー料金のコースを併設することで、利用者の拡大をめざしたのである。

一方、ストークヒルゴルフクラブ(兵庫県)、ハイビスカスゴルフクラブ(宮崎県)、白浜ビーチゴルフ倶楽部(和歌山県)、湯布高原ゴルフクラブ(大分県)のゴルフ場4か所とグランデコ ホテル&スキーリゾート(福島県)を「非コア事業」とし、これらは一括譲渡もしくはその他の方法で財務内容の改善を図ることとした。

この仕分けに基づいて当社は、ストークヒルゴルフクラブを2003年6月、ハイビスカスゴルフクラブを2003年8月にグループ外企業に譲渡。「東急セブンハンドレッドクラブ」など6施設は、2003年4月以降、現地運営会社に償却資産付きで営業譲渡した(表7-7-3を参照)。当社がゴルフ場2か所の譲渡に踏み切ったニュースはグループ各社に大きなインパクトをもたらし、2001年12月に判断した仕分けの重要性を、改めて各社に印象づけた。

その後、グランデコ ホテル&スキーリゾートは2003年12月、当時スキーリゾートの拡充を志向していた東急不動産に譲渡。観光有料道路の箱根ターンパイクについても、2004年3月、外資系投資会社に自動車道事業と土地資産などを譲渡した。

7-1-2-13 地方交通会社の東急グループからの離脱

当社は北海道や上信越を中心として、各地の交通事業会社を傘下に置いてきた。第2章で述べた戦時下に食糧増産の国策に沿ってジャガイモ栽培・輸送のために買収した草軽電気鉄道は特殊事情としても、大半は1950年代に五島慶太会長が東急グループ入りを勧奨し、ときには資本政策をもって買収してきた会社である。その狙いは、観光開発を軸とした地域開発を全国に拡大して国土開発に資することであり、航空路線による長距離の送客、首都圏などと結んだ中短距離の観光バス運行、現地でのバス・鉄道による周遊、そして旅行商品の取り扱いなど、グループの拠点を点と線で結んで東急グループを発展に導く戦略であった。

1960年代後半のモータリゼーション(車社会化)の進展で、とくに地方部では主たる移動手段にマイカーが選ばれるようになり、バス・電車といった公共交通機関の利用者が減り始めた。さらに東京など大都市への人口集中や経済活動の集積により地方の過疎化が進み、交通機関の利用者そのものが減少した。

グループの交通事業会社も、「本業」である路線バス事業や観光バス事業、タクシー事業、鉄道事業だけでは経営が厳しいため、多くは1970年代以降、開発事業(観光施設や宅地開発)のほか、流通事業、レクリエーション事業、ホテル・リゾート事業、これらにかかわる付帯事業に取り組み、多角化による売上の底上げを図った。そして、これら「本業以外」がバブル崩壊で打撃を受けて、経営危機に瀕することとなる。

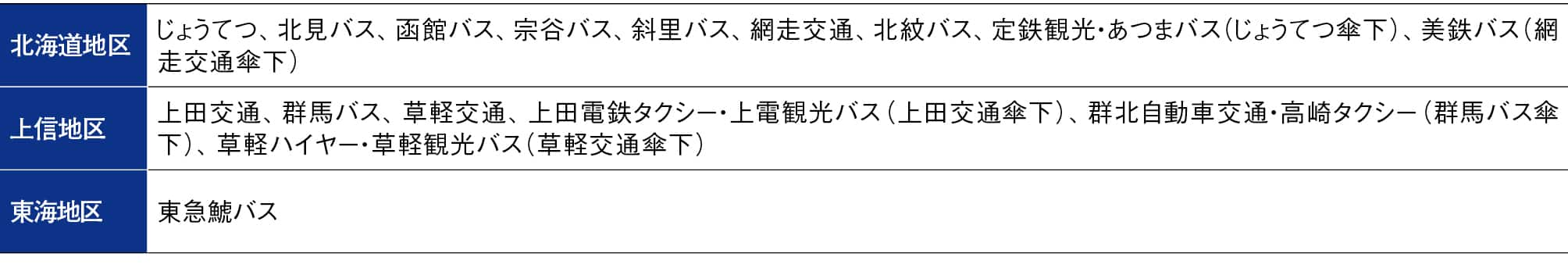

1997(平成9)年時点で、東急グループの地方交通会社(伊豆急行を除く)は以下の表の通りであった。

注1:社内資料をもとに作成

注2:伊豆急行とその傘下会社を除く

最初に緊急的な対応を必要としたのが網走交通と北見バスである。前者は、前述した同社子会社の建材商社での負債を親会社として処理しきれず、当社が支援した。また後者は、リゾート事業への業容拡大に伴う失敗や会計上の問題により不良債権が拡大したため、1998年10月に当社100%出資で北海道北見バス株式会社を設立、同年12月に北見バスのバス事業を承継させると共に、北見バスの不動産事業はいったん北見東急ビルに集約し、旧北見バスを清算した。

これらが行われたのは、当社が「選択と集中」を本格化させる前で、当社からの資金支援で経営が正常化する可能性があるグループ会社は、できるだけ救済しようという考え方であった。しかし2000年以降は、抜本的な収益改善が見込みにくい地方交通各社に対して当社が資金を投入することは株主から理解が得られず、また公共交通機関としての社会的な使命があるため撤退の判断は容易ではなく、可能な限り地元自治体などからの支援を仰ぎながら存続の道を模索したいというのが本音であった。

北海道北見バスも、当社100%出資でスタートし、いずれは地元17市町村からの出資を仰いで第三セクター方式に移行することを想定していたが、実現には至らなかった。

そして、函館バスは函館市交通局のバス事業を函館バスへ移譲することで函館市内のバス事業を一元化すると共に、同社を函館市と地元企業などの共同出資会社として運営することになったため、当社の資本は地元企業へ引き継がれることとなった。なお、グループ離脱後、函館バスの社長に就いた当社出身者は、長く同社社長を務めただけでなく、北海道バス協会会長、日本バス協会副会長も務めるなど、函館のみならず北海道の交通・観光振興に大きな役割を果たした。

このほかでは、2000年11月の定鉄観光を皮切りに、東急鯱タクシー(2002年に東急鯱バスのタクシー事業を分離設立)など東急グループのタクシー事業の多くを第一交通産業に順次譲渡。群馬バスは2001年10月、同社従業員らの出資で設立された高崎バス株式会社(譲渡同日に株式会社群馬バスに商号変更)にバス事業を譲渡、北紋バスも同年に従業員らが主体となった経営に移行した。さらに美鉄バスは2002年4月、自主的に解散した。

地方交通会社の「選択と集中」は2009年に大きく進展する。これについては次章で詳述する。

なお、第1章で触れた太平洋戦争前の事業拡大と戦後の統合により当社の傘下会社となっていた日本交通は、五島慶太会長の判断により統合された日東自動車の社長に統合後の経営を任せると共に、株式の過半も同社長が保有することとなったため、当社は役員を派遣する関係にとどまっていた。2000年に当社持分を同社関連会社に譲渡したことにより、東急グループから離脱している。

7-1-2-14 東急バスの黒字化に向けた取り組み

1991(平成3)年5月に当社100%出資により設立した東急バスは、当社から乗合自動車事業(路線バス事業)と貸切自動車事業(貸切・観光バス事業)を承継し、運営の効率化や路線再編成などを実施しながら、独立採算での黒字化をめざした。

競争激化に伴い不採算となっていた都市間高速バスは、1998年度中に全線の撤退を完了。収支改善に向けて懸案事項となっていたワンマン乗務手当廃止に伴う解決一時金の支払いや、早期退職制度の実施に伴う特別損失の計上により、1998年度から2期連続で当期赤字とはなったが、抜本的な企業体質改善に向けた諸施策により経営基盤を強化した。2000年度以降はおおむね黒字基調で推移した(会計基準変更により、バス共通カードの未利用額を特別損失に計上した2004年度を除く)。

なかでも大きなトピックスとして挙げられるのは、東急バスが100%出資により、1998年4月に株式会社東急トランセを設立したことである。1999年から乗合自動車事業は段階的に規制緩和されることになり、他社参入が容易となることから、これまでにないバス輸送形態をめざしたものであった。同社は1998年7月に渋谷・代官山地区を循環する「代官山循環線(渋谷駅~代官山循環)」の運行を開始。従来の大型バスでは通行できなかった代官山地区の狭隘道路を小型バス(リフト付きバス)で運行する路線で、乗務員には女性ドライバーを起用した。地域に密着した、丁寧で細やかな運転や案内、ワインレッドカラーの車両が話題を集めた。

その後、男性乗務員の採用・育成も進め、「代官山循環線」で培った乗務員サービス水準で他の路線も運行することなどを目的に、下馬営業所などから、複数路線の運行を東急トランセに委託した。また、大型観光バスの貸切自動車事業も東急トランセが担うこととなった。

東急バスでは乗客の利便性向上に努めた。東急コーチの一部路線で、バスの位置情報を携帯電話などの端末で確認できる「バスナビゲーションシステム」を2001年6月から開始。対象路線を順次拡大し、その後「東急バスナビ」と名称を改めた。バリアフリー車両の導入も拡大した。1997年11月にノンステップバスを一挙に21台導入したのをはじめ、リフト付きバスやワンステップバスを含むバリアフリー車両を大幅に増強。2004年度末には車両総数904台中、427台をバリアフリー車両とした。

こうした取り組みの積み重ねにより、輸送人員の減少が1990年代末に底を打ち、以降は安定的に推移した。

注:『東急バス創立20周年 東急バス 東急トランセ これまでの歩み』などをもとに作成

※:付帯事業の内、不動産賃貸事業以外(コンビニエンスストア、外食など)を、別のグループ子会社へ継承(一部グループ外に譲渡)