第7章 第1節 第1項 グループ運営の転換

7-1-1-1 五島昇会長の下でのグループの姿

1998(平成10)年から2004年は、当社が経営危機に立たされ、これを脱するために覚悟を持って健全性の回復、経営基盤の強化に取り組んだ時期であった。まず、こうした状況に陥った前段を振り返る。

当時の五島昇社長は1965(昭和40)年の社長会で関連会社各社に5年以内の1割配当実現を求めたが、1970年以降は、東急グループの飛躍を期して、主要各社の株式上場を奨励してきた。各社がそれぞれに社会的信用を獲得し、資金調達力を向上させて成長を遂げ、結果的に東急グループという大樹の樹勢を広げるのが狙いであった。主要各社は「上場会社」の看板を掲げることを目標に、業容を拡大し業績向上に邁進していった。1970年代には4社(白木金属工業<のちのシロキ工業>、東急ホテルチェーン、伊豆急行、世紀建設<現、世紀東急工業>)が上場、1980年代にも4社(東急観光、東急ストア、相鉄運輸<のちの東急ロジスティック>、東亜国内航空<のちの日本エアシステム>)が上場もしくは店頭市場への登録を行い、1991年に店頭登録を果たしたながの東急百貨店を含め、1992年時点での上場・店頭市場登録会社は当社を含めて15社となった。

多くの上場会社を擁する企業グループの例として、引き合いに出されていたのが日立グループである。同グループの場合は上場会社28社(1991年時点)の大半が日立製作所の子会社(持株比率50%以上)で、上場会社にも親会社の意向が反映される資本関係となっていた。

一方の東急グループは、当社の持株比率を1997年度連結決算での営業収益上位3社で例示すれば、東急建設(営業収益6143億円)は13.07%、東急百貨店(同5217億円)は12.52%、東急不動産(同4937億円)は15.23%で、3社共20%を下回っていた。五島昇会長は自らの思想や経営手法を受け継ぐ多くの幹部を育て、グループ会社の社長など要職に据えて、グループをまとめていた。つまり、資本関係よりも、五島昇会長のカリスマ性が求心力となり、またグループ各社の経営陣の人事を通してガバナンスを効かせ、緩やかな集合体としての東急グループを形成してきたといえる。

グループ会社が個々に業容を広げて子会社や関連会社を設立し、東急グループは1985年に300社を超えるまでに拡大すると、五島昇会長のガバナンスが及びにくいところが出てくる(五島昇会長の死去後、1994年には約400社、1999年に約500社となる)。そして、株式上場・公開会社にとって当社は、筆頭株主ではあっても支配的な存在ではない。当社のみならず、主要株主に名を連ねている金融機関や提携先企業などの意向に応えた経営判断を下さなければならないのは当然である。東急グループ各社の大半は、ルーツをたどれば当社の一部門から産まれて枝分かれしてきており、その意味で当社は「親」に相当する会社ではあったが、前述のように資本構成上の「親会社」ではなかった。

もう一つ、グループ会社のおのおのの業界におけるポジションに言及すると、業界トップにあったのは当社の鉄軌道事業だけで、当社の他の事業やグループ会社の大半は業界で中位以下であった。それでも業績を拡大し、存在価値を発揮できたのは、日本経済が成長していて市場のパイそのものが大きくなっていたからである。ひとたびマイナス成長に陥って業界内の淘汰が進むと、競争力をなお発揮できるグループ会社は多くなかった。

少なくとも1980年代半ばまで、こうしたグループの状況に起因する問題はとくになかった。しかし、その後の外部環境の大きな変化、ゲームチェンジともいえる大きな地殻変動によって、リスクが表面化してしまう。

7-1-1-2 東急グループの危機

東急グループ各社が、1990(平成2)年に発表した「東急アクションプラン21」の旗印の下で大型投資に向かい始めたころ、バブル経済が崩壊する。投機熱によって上昇していた株価は軒並み値を下げ、地価も急落。これら資産価格の下落により多額の含み損を抱え、さらに不況に伴う本業の不振も相まって、金融機関からの借入金を返済する術を失い始める会社があった。1993年秋から緩やかな回復基調に入ったと伝えられ、楽観的な見通しがなされた時期もあったが、これに冷や水を浴びせる格好となったのが1997年11月の北海道拓殖銀行の経営破綻と山一證券の自主廃業である。「金融機関は倒産しない」という神話が崩れた影響は大きく、金融機関が抱える不良債権が、大蔵省に報告されている額よりも多いのではないかとの疑念が広がり、多くの金融機関は「貸し渋り」に転じると共に、債権の回収に向かい始めた。

こうしたなかで、東急グループ内にも債務返済に窮する会社が顕在化してくる。また、当事者会社ではなく親会社の責任を問われる事例が現れ始めた。北海道の網走交通(当社持株比率50.15%)傘下の建材商社の負債処理など、初めは小規模な問題が散発的に発覚してボヤの火消しに回る程度であった。しかし間もなく、多くのグループ会社が、返済困難な負債を抱えて財務状況が逼迫し、火の車同然であることが明らかになってきた。

グループ会社の経営数値は、当社の関連事業室(1993年7月からグループ事業室)が集計し、全社の営業成績(営業利益、経常利益、当期利益など)を毎年度、冊子にまとめていた。そのほかに、株主向けの「事業報告書」で一定の情報を得たり、当該会社に出向いて業績状況のヒアリングもしていた。しかし、社会経済情勢に照らすと、各社の経営の内実は現状の情報からは十分に把握できないと危惧したグループ事業室は、戦後の有価証券報告書がすべて所蔵されている図書館に通い詰めて貸借対照表や損益計算書、附属明細書などの情報を人海戦術で拾い出してコピーをとり、資料から読み取れる範囲で各社の経営実態について分析を進めていった。

同時期にグループ会社の経営に危機感を抱いたのは、当社財務部である。日ごろからやりとりしている金融機関に、当社によるグループ会社救済が東急ブランド維持の観点からも必要である、と主張されていたからである。金融機関側の情報や各社の実状から、財務部は東急グループおよび当社が危機に陥っていることをレポート(主計部門でグループの危機的な状況をいち早く把握し、対応策を取りまとめたリーダーの名前を冠し、通称「木下レポート」と呼ばれた)にまとめた。これが清水社長に渡ったのは1998年夏で、グループ再建への動きを後押ししたと言われる。またこのころ、部署横断的にメンバーが集まり、非公式ではあったが「連結経営計画策定委員会」として、グループ経営のあり方について検討を始めていた。

7-1-1-3 「自立なくして共創なし」

1998(平成10)年4月の東急グループ社長会で清水社長は、グループ主要会社約50社に対して、「3か年経営計画」の策定、9月までの提出を求めた。グループ主要会社にはそれぞれの子会社、関連会社を含めた連結決算で3年後の黒字化(営業利益、経常利益、当期純利益のすべて)必達の計画を求めており、あくまでも主要会社の主体的な再建により東急グループの再生を図ることを期待したものであった。

各社の1997年度の決算内容、3か年経営計画が出揃ったのち、1998年11月に、第86回東急グループサミットが開催された。決算は、第6章で示した通り株式上場・公開会社15社中10社が連結最終赤字という状況であった(表6-1-7参照)。直近の株価は3社が100円前後、4社が100円台前半で推移しており、このころ株式市場で100円割れになった会社が経営破綻する例も相次いでいたことから、まさに危機的状況であった。

そのため、自由闊達な議論が交わされてきたそれまでのサミットとは打って変わって、ピンと張り詰めた空気に覆われた会議となった。清水社長は、サミットでは各社社長の意見を受け止め、温和な語り口で時折、言葉を挟む程度だったが、このサミットでは冒頭から厳しい口調で、現状を「崖っぷちのグループ会社」「グループ始まって以来の危機」と語り、列席する各社社長に猛省を促した。各社社長は反省の弁と当面の応急的な対策に関する説明に終始した。

1年余り前に、グループスローガンとグループ理念を決定して以来、これらを具現化するための未来志向の議論を進めてきたが、もはや未来の話よりも現下の苦境を乗り切ることが喫緊の優先事項であった。清水社長はグループ経営理念の文言「自立と共創」をキーワードとして引用しながら、次のように述べた。

財政的な真の自立を実現するにあたり、まずその前提としてグループ各社には精神的自立を求めたい。これは経営者自らが自立する意欲を持つことであり、この意欲のない経営者は当然、交代していただくということになる。今回提出していただいた3か年計画は、各社の自立への枠組みづくりに本気で検討していただいたものだと思うが、この計画を固めると共に、その実現に向けて積極的に取り組んでいただくことを改めてお願いしたい。グループに寄りかかるのではなく、自分自身で立つという気持ちが重要であり、無条件に東京急行電鉄が支援するということはあり得ない。当然ながら支援する場合には、自立の責任を求めていることになるわけで、自立と共創ということで言えば、自立する意欲のない会社は、共創に参加できない。グループ内で筋の通らない相互依存関係をつくるつもりはない。精神的、意欲的な自立と、そして一方では財政的、収益力の自立、この2つの自立を強く求めたい。

清水社長はすでに1998年1月の東急グループ賀詞交歓会において「自立できない会社は、共創のゲームに参加する資格はない」という発言をしていたが、このサミットでは、さらに強調すると共に、各社経営者が責任を果たすことを求めたのである。そして1999年4月の東急グループ社長会では、「創造のための破壊」を行うことを宣言し、「3か年経営計画」未達成のグループ主要会社を対象に大なたを振るうことを明らかにした。

7-1-1-4 連結経営への転換

当社が東急グループの再生に向けて主導的な役割を果たしていくなか、もう一つ喫緊の課題となっていたのが2000(平成12)年3月期から始まる連結会計への対応である。金融制度の大改革(金融ビッグバン)の一環として、会計基準についてもグローバルスタンダードな会計基準に適応した大改革(会計ビッグバン)が行われることとなり、株式公開企業は連結財務諸表の開示が必須となった。

当社では1978(昭和53)年3月期から連結会計を採用しており、有価証券報告書では当社単体の決算情報を中心に、企業集団の連結決算情報も補足的に開示してきた。しかし、新しい会計基準では、連結決算が主で、単体決算は従の位置づけとなる(ただし、アナリストからは連結決算開示義務後しばらくは、単体決算も重視される傾向にあった)。

このころの東急グループは、投資家から「コングロマリット・ディスカウント」と評価されていた。多業種の企業で構成される東急グループ全体の企業価値が、中核会社である当社の企業価値を下回るという意味である。連結決算によって、グループ企業価値の実体を開示することは、当社の足元を揺るがしかねない。

さらに懸念されたのが、連結会計の対象会社となる範囲が大幅に広がる点であった。従来は持株比率で子会社、関連会社が一律に規定されていたが、子会社の判定基準に新たに同社への役員派遣をはじめとした実質支配力基準が導入され、関連会社(持分法適用)の判定基準には同社との事業方針などをはじめとした影響力基準が導入されることとなり、当社の場合は連結会計の対象会社が329社から419社に増えると見込まれた。とくに連結子会社の数は171社から226社に増えると見られ、以前とは比べものにならないほど多くのグループ会社の実態が連結決算に反映されることとなった。連結会計導入に向けたルールづくりなどを財務部やグループ事業室などを中心に関係部署が連携して進めると共に、連結経営のあり方が検討された。

1999年12月、当社は本格化する連結経営への転換を推進するため、「連結経営委員会」を新設した。連結経営方針の具体化や連結管理指標の設定などグループ経営に関する特命事項を担当し、併せて投資家向けの広報活動(IR)も積極的に行うことを担った。

7-1-1-5 生き残りをかけた「東急グループ経営方針」

こうしたなか、連結経営委員会を中心に「東急グループ経営方針」を策定し、2000(平成12)年4月18日の東急グループ社長会で清水仁・東急グループ代表がグループ各社のトップに示した。これは当社が、グループ各社の中核会社ならびに「東急」ブランドの所有者としての意思を明確に示し、グループの生き残りをかけて強力なガバナンスを発揮し、経営危機に立ち向かうことの宣言であった。当社が果たす役割の柱は、第一に自立を前提とした会社の選別と事業の再編を進めること、第二に共創のための戦略的事業推進を行い、連結利益の最大化を図ることとされた。

「東急グループ経営方針」は同日に開催した投資家向け説明会で公表され、当社による東急グループの「ガバナンス」、顧客満足度の向上につながる「アライアンス」、グループ経営におけるリスク管理の一環としての「コンプライアンス」を3本柱の基本姿勢として、「自立と共創」を実現していくことを標榜。当社が役割を果たすための実行施策は、「東急グループ事業再編成による選択と集中」「東急グループマネジメントの整備」「東急グループ成長戦略の推進による事業の活性化」の3点で、それぞれの概要は、次の通りであった。

(1)東急グループ事業再編成による選択と集中

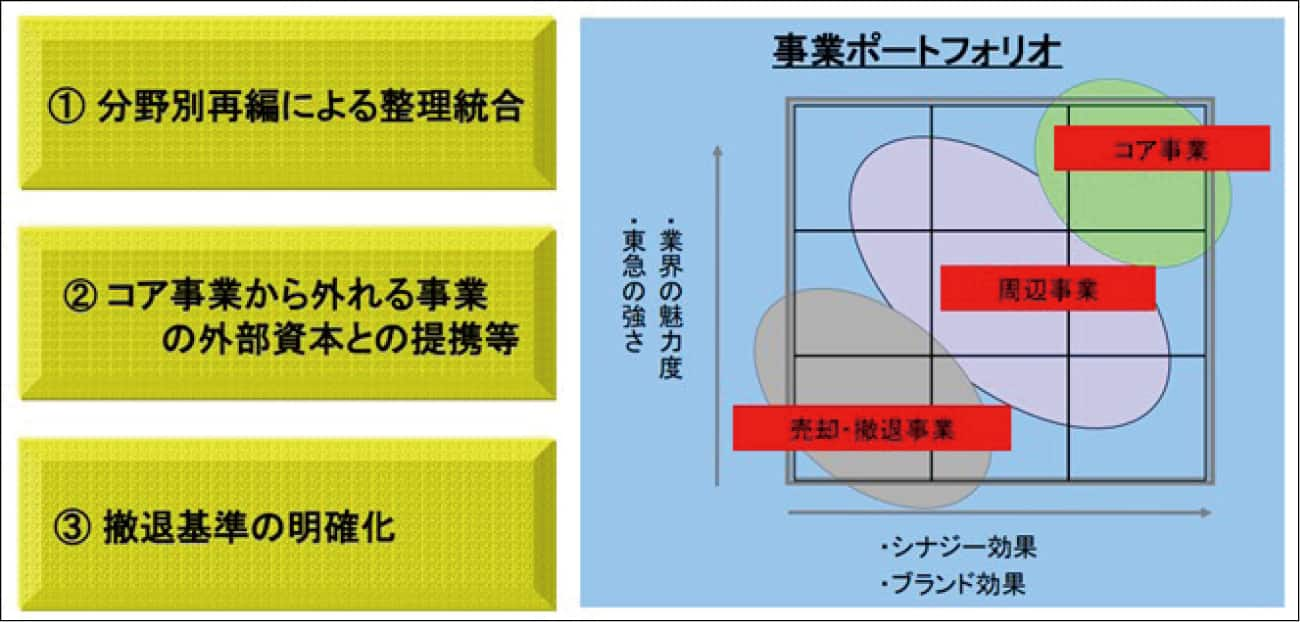

グループのコア事業を、渋谷を筆頭とした戦略拠点における沿線経営資源の活性化事業と、国内で広く展開し、ブランド形成に寄与している広域事業とする。グループ内での統合や外部との提携、撤退によって「選択と集中」を進める。つまり、業界の成長性や当該企業の強み、グループへのシナジー効果、ブランド効果を尺度として、コア事業・周辺事業・撤退事業に選別したのである。

出典:「東急グループ経営方針」資料(2000年4月)

(2)東急グループマネジメントの整備

グループの最高意思決定機関として、従来の東急グループサミットに代わって、「東急グループコーポレート会議」を設置する。当社社長が議長を務め、当社の常勤取締役など、議長が指名するメンバーで構成する。当社が東急グループ各社の大株主としてグループ経営にかかわる事項を決定することとしたのである。

グループ各社の業績評価を、「健全性」と「収益性」を示す指標※を用いて、厳正に行う。健全性を示す指標は、「有利子負債/EBITDA(営業利益+減価償却費)倍率」「フリーキャッシュフロー(EBITDA-設備投資-支払利息・割引料)」「営業利益/支払利息レシオ(営業利益/支払利息・割引料)」の3つ。収益性を示す指標は「ROA(総資産事業利益率=<営業利益+受取利息・配当金>/期中平均総資産)」「ROE(株主資本利益率=当期純利益/期中平均株主資本)」「EVA(Economic Value Added=経済付加価値)」とする。これらの達成すべき数値目標が設定されたが、なかでも「有利子負債/EBITDA倍率」を最重要目標とし、2003年3月までに10倍以下に抑えることをめざした。

- ※ここで示すグループ各社の業績評価指標は株式公開会社各社の連結決算を合算した数値

当社が「東急」ブランドの所有者であることを明確にし、グループ各社は、当社とブランド使用契約を結び、ブランドを使用する責任と義務として、当社に対して経営情報の開示とブランド使用料を支払う。これは、ブランドマネジメントを強化するもので、ブランド使用料は、ブランド価値を上げるための広報・PR活動などに充てることとしたのである。

(3)東急グループ成長戦略の推進による事業の活性化

「東急グループ成長戦略の推進による事業の活性化」では、渋谷および沿線の活性化に経営資源を重点配分することで、新たな成長の芽を育むこととした。上述の渋谷の拠点開発に加え、メディア事業戦略、顧客基盤強化、駅機能の見直し、REIT事業、新規事業の創出をその取り組みと掲げた。個々の具体策については第2節以降で触れるが、「渋谷と沿線での事業により企業価値最大化を図る」ことに向かう方向転換の端緒となった。

「東急グループ経営方針」に基づいて、当社単体での「中期3か年経営計画」を策定した。これは経営企画室が中心となって検討してきたもので、渋谷開発の推進や鉄道ネットワークの拡充、新規事業の創出、不採算事業からの撤退や含み損の解消、新しい時代に即した経営諸制度などを重点施策に掲げ、当社単体としても有利子負債の削減やEBITDAの増加を加速することとした。

7-1-1-6 健全性の指標「有利子負債/EBITDA倍率」

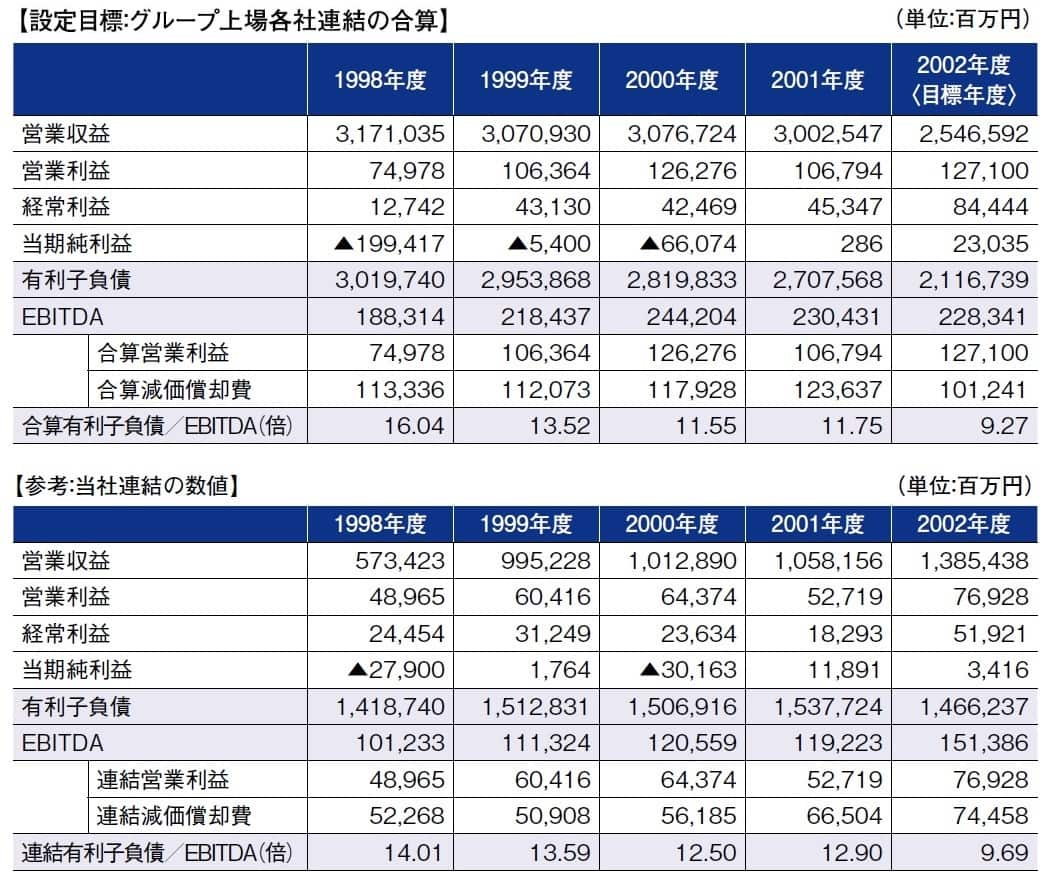

グループ全体の有利子負債(株式公開14社連結決算の合算値)はとくに1990年代を通じて大きく膨らみ、1998(平成10)年度末時点で3兆円を超える規模に達していた。これに対して、債務を返済する原資となり得るEBITDA(営業利益+減価償却費)は1900億円足らずで、「有利子負債/EBITDA倍率」は約16倍となった。これが意味するところは、営業で得たキャッシュフローを、設備投資をせずに全額返済に充てたとしても完済までに16年を要することを指す。

注1:2000年3月期決算説明会付属資料および各社「有価証券報告書」をもとに作成

注2:ここで示す東急グループとは東急グループ内の上場各社での連結決算対象会社を指す

注3:ながの東急百貨店は東急百貨店の内に、東急コミュニティー・東急リバブルは東急不動産の内に入る

注4:東急建設は1998年度より、東急観光と伊豆急行は1999年度より東京急行電鉄の連結内となる

注5:「東急グループ経営方針」のEBITDA:上場各社連結営業利益と上場各社連結減価償却費の単純合算

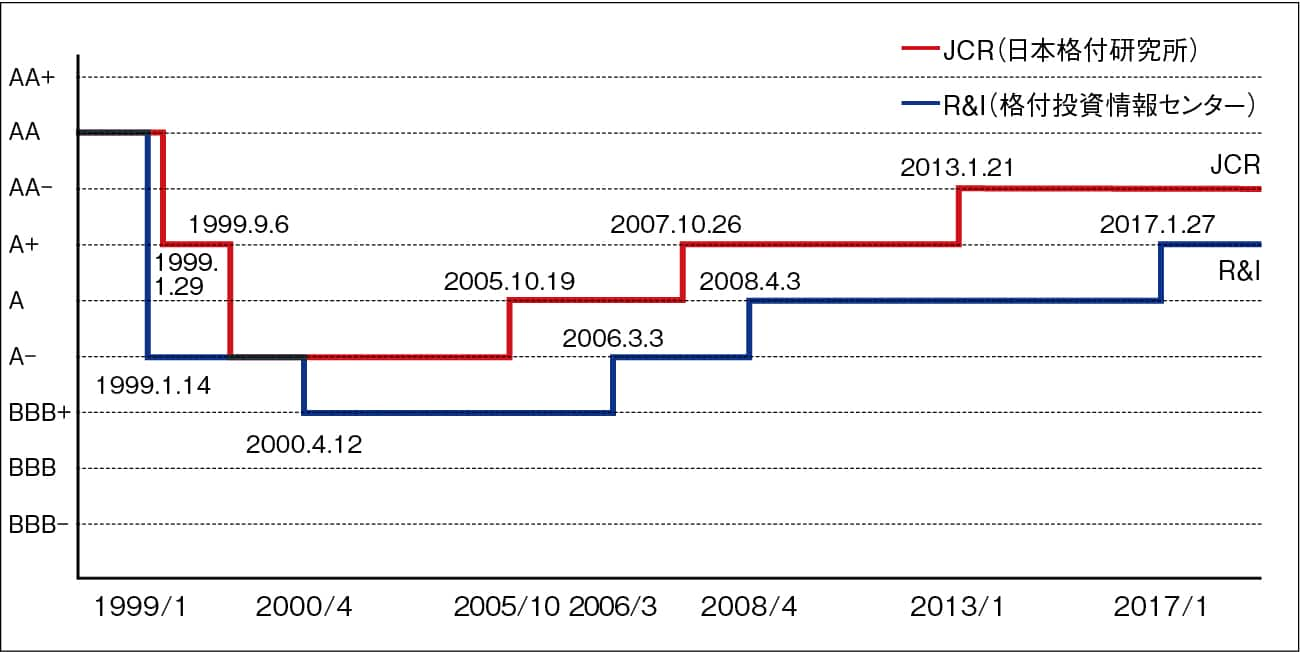

こうした状況をアナリストや機関投資家は厳しい目で見ており、格付投資情報センター(R&I)による当社の社債(長期優先債務)格付けが1999年1月から2000年4月の1年程でダブルAからトリプルBプラスへ、5段階格下げの判断がなされたばかりであった。当時トリプルB以下は、一般的に投資対象として満たさないレベルと見る投資家もおり、自ずと資金調達手段の選択肢が狭まることとなる。

注:当社WEBサイト「株主・投資家の皆様へ 株式・社債情報」をもとに作成

このようななか、「東急グループ経営方針」ではこの窮地から立ち上がるため、グループ全体として以降3年間で有利子負債を5000億円削減し、EBITDAを3割増やすことで「有利子負債/EBITDA倍率」を10倍以下にすることを必達目標に掲げた。

7-1-1-7 株主・投資家向けIRの強化

2000(平成12)年4月の「東急グループ経営方針」発表以降、当社はIR活動を本格化した。2000年1月に当社の株価が246円まで下がるなど、資本市場から厳しい評価を受けていたことから、国内のみならず海外の投資家にも広く当社の取り組みを情報発信し、経営の実情や対策の進捗を理解してもらい、当社への関心や期待を醸成することをめざしたのである。マスメディア向けのニュースリリースに加えて、IR(インベスター・リレーションズ)すなわち、投資家向けの情報を積極的に発信し始めたことで、2001年3月期(2000年度)の決算発表説明会には多くの投資家が出席した。同期の当社連結決算は、退職給付会計の導入に伴う一括償却(約700億円)を特別損失として計上した影響により、過去最大の連結当期純損失301億円(表7-1-2参照)となったが、2003年3月期(2002年度)の到達目標として公約に掲げた健全性回復目標であるグループ全体の「有利子負債/EBITDA倍率」が有利子負債削減とEBITDAの増加に伴い2001年度予想で11.4倍となり、目標の10倍以下に向け改善したことや、2000年度中間決算説明会(2000年12月)以降、ホテル事業をはじめ、東急不動産、東急百貨店、東急建設などグループ再建の進捗などを明らかにしたことで、期待が示される会となった。

7-1-1-8 上條社長の就任と成長軌道へのシフトチェンジ

2001(平成13)年6月、株主総会後の取締役会決議により上條清文副社長が社長に、清水仁社長が会長に就任し、新しい経営体制がスタートした。上條社長は、1958(昭和33)年に当社へ入社、五島慶太会長の秘書を経て、財務畑を中心に歩み、1990年代にはホテル事業部長としてホテル部門の再建に手腕を発揮、その後は財務部門の管掌役員として、「選択と集中」を取り仕切る重責を担ってきた。「東急グループコーポレート会議」は清水会長が引き続き議長となり、当社の代表取締役(当時は副社長も含めた3人)がメンバーとなって、グループ経営のかじを取ることとなった。

2002年に入ると「有利子負債/EBITDA倍率」10倍以下の達成が見通せる状況となり始めたことから、上條社長は、「基盤固めが締めくくりの段階を迎え、次はグループの持続的な成長に向けたシナリオづくり」とし、コーポレート統括本部が中心となって新たな経営計画の立案、健全性の回復を果たしたのちのグループ経営のあり方の検討を進めた。

2000年からの3年間(1999年度末から2002年度末)の取り組みの成果として、グループ全体(グループ上場各社連結決算の合算値)の経常利益が約430億円から約840億円と2倍近く上昇、有利子負債が約2兆9500億円から約2兆1200億円に8000億円超削減するなど、健全性が改善。「有利子負債/EBITDA倍率」が9.3倍になり、目標経営指標を達成した。なお、この間にグループ会社数は479社から356社に減少した

注1:2003年3月期決算資料(2003年5月29日)をもとに作成

注2:ここで示す東急グループとは東急グループ内の上場各社での連結決算対象会社を指す

注3:ながの東急百貨店は東急百貨店の内に、東急コミュニティー・東急リバブルは東急不動産の内に入る

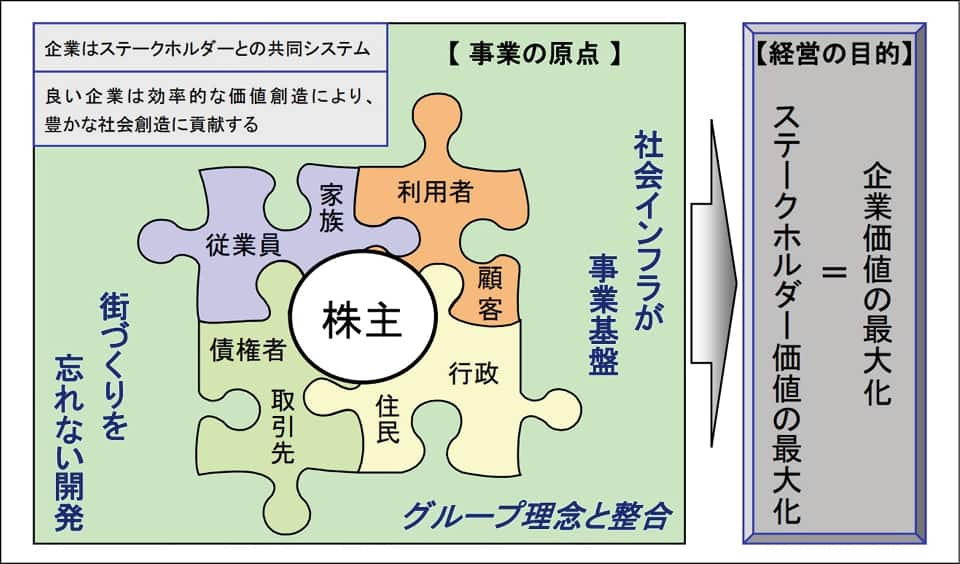

これを踏まえて、2003年度~2004年度までの「中期2か年経営計画」をスタートした。この計画は、これまでの「東急グループ経営方針」の基本姿勢「ガバナンス」「アライアンス」「コンプライアンス」を堅持しつつ、株主をはじめ債権者、住民、顧客、従業員などさまざまなステークホルダーにとっての価値を最大化させ企業価値を高めるSVA(Stakeholder Value Added)の考え方を採り入れ、それに基づいた経営の持続性(Sustainability)、経営の可視性(Visibility)、責任の明確性(Accountability)という「二つのSVA」の姿勢を示した。積み残した施策や減損会計などすべてをやり遂げ、東急グループに対する市場の信用を取り戻し、成長へのステップ固めをするものであった。

出典:「中期2か年経営計画」詳細資料(2003年3月26日)

2000年3月期からの連結決算義務化から3年が経過し、グループ全体の「選択と集中」も進みつつあったことなどから「連結経営への転換と当社連結決算としての目標」を掲げ、定性的目標を「連結経営体制の完成」「ストックからフローへの事業構造の転換」とし、定量的目標は当社連結決算において「連結純有利子負債/営業活動によるキャッシュフロー倍率10倍未満」「連結株主資本利益率(ROE)10%以上」とし、これらを達成した経営計画のゴールとして「連結全セグメント(各事業ごと)の黒字化」と「経常利益ベースの連単倍率2倍」を掲げた。これまでのグループ上場各社の連結決算の合算値から算出したグループ全体の指標「グループ有利子負債/EBITDA倍率」を副次的な目標として位置づけ、9倍未満とした。

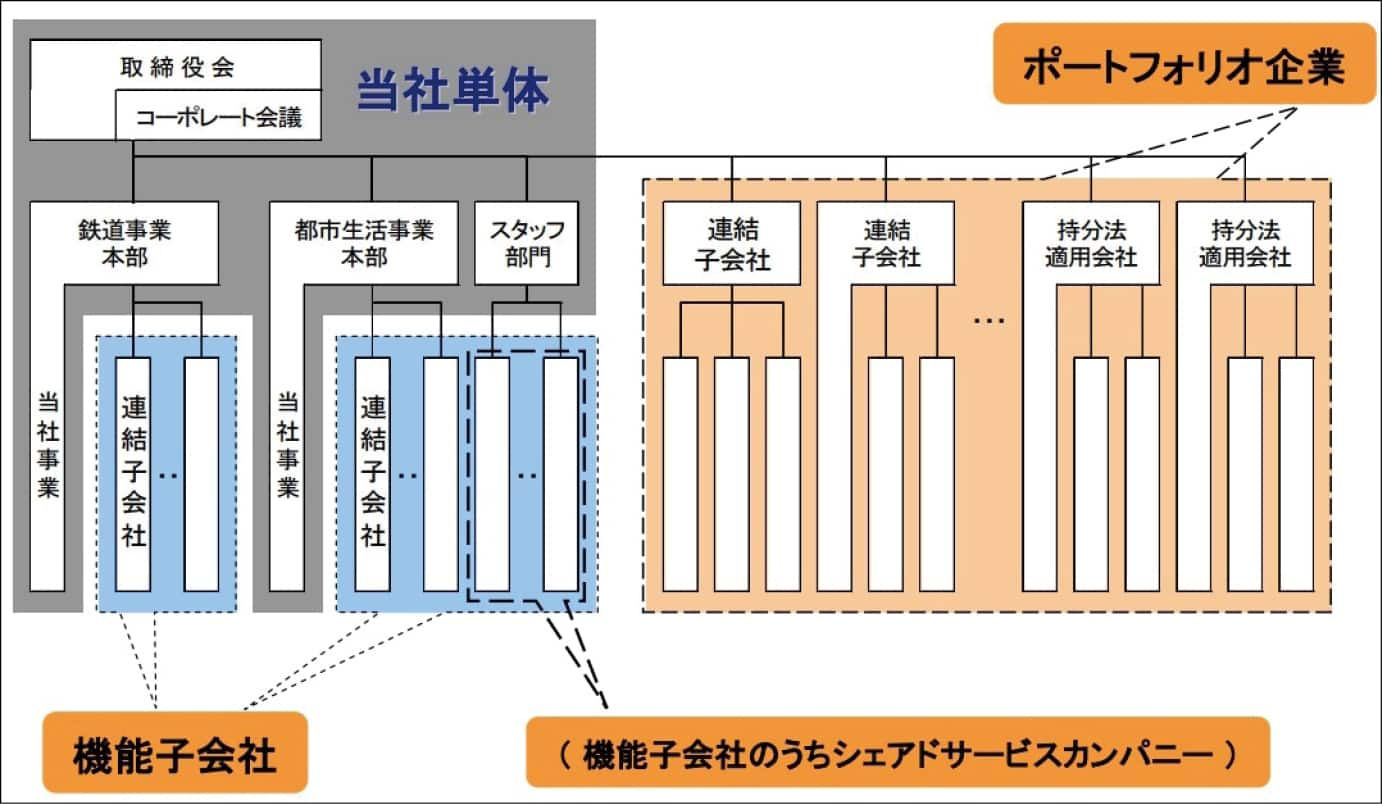

これらを実現するための実行施策を三つ掲げた。第一に、「当社の事業持株会社化とグループ最適ポートフォリオの構築」である。東急グループの構造を「当社」「機能子会社」「ポートフォリオ企業」の三つのカテゴリーに分類し、それぞれの役割を明確に定義することで、東急グループの全体最適化を図ることとした。当社は新しいグループの姿を構築する役割を担い、連結経営を推進する。そして、「機能子会社」は当社の事業の一機能を担う会社と定義、「ポートフォリオ企業」はグループの理念・方針に基づき事業を行う会社と定義し、それぞれに役割を果たすことを求めたのである。

出典:「中期2か年経営計画」詳細資料(2003年3月26日)

第二の実行施策は「共通経営指標の導入によるグループマネジメント体制の強化」で、グループ共通の内部管理指標としてEVAを採用し、各社の業績評価を行うこととした。なお、この指標はのちに当社の各事業評価においてもしばらくの間用いられた。

第三の実行施策は「東急ドメインの明確化と成長戦略の推進」で、当社の事業ドメイン(領域)は、2事業本部に相当する「鉄道」「都市生活」とし、沿線での事業基盤をより強化すると共に、ストックからフローへの転換を先導する第三のコア事業を育てるため、「沿線小売機能の拡充」に取り組むこととした。また、沿線外に伝播する事業についても「選択と集中」を進めることとし、各社が持続的成長をなし得る領域に経営資源を集中することを求めた。

7-1-1-9 減損会計の早期適用

「中期2か年経営計画」の策定に併せて、減損会計の早期運用に踏み切った。

減損会計は、従来は簿価(取得時の価額)で評価されてきた土地などの資産を時価で評価し、「含み損」を顕在化させるものである。時価会計導入で、販売用不動産や有価証券については2001(平成13)年3月期から「強制評価減」が適用されていたが、賃貸不動産や小売店舗の土地建物といった保有を前提とした事業用固定資産などにも同様の処理が必要になった。例えば、バブル景気時に土地を取得してゴルフ場にしたものの、地価下落により収益性が見込めなくなった場合に、資産価値の減額分=減損損失分を特別損失として計上しなければならない。会計ビッグバンに関する検討を進めてきた企業会計審議会においては、「企業業績に与える影響が大きすぎる」との理由から、導入には慎重な意見もあったが、2006年3月期からの強制適用が決定していた。

当社では、東急グループの再生を確固たるものにするために、減損会計の前倒し適用で「負の遺産」の一掃を進める判断をし、2002年11月の機関投資家向け説明会でその方針を示していた。

2004年3月期(2003年度)の決算発表で上條社長は、「前倒しで減損会計に対応すると共に、有利子負債を目標以上に削減できたことで、財務的課題をほぼ克服することができた」とした。連結決算は減損会計の早期適用などによる代償が大きく、当期純損失が123億円。また当社単体の決算でも、これまで運営委託であったホテル事業やスポーツ事業、ゴルフ事業を各運営子会社に営業譲渡したことに伴う収入減、減損会計の適用に伴う損失処理などにより過去最大の当期純損失631億円を計上した。しかし、「選択と集中」が進み、すべての事業セグメントで黒字化を達成。負の遺産を出し切って、成長ステージへと軸足を移し始めたのである。

注1:「有価証券報告書」をもとに作成

注2:連結決算は各事業ごとの取引相殺などがあり、各事業の合計値と全営業利益は一致しない

注3:当社ホテル事業は再編成により2003年度より連結子会社の事業となる

注4:建設事業(東急建設)は2003年度期中に持分法適用会社となり連結子会社から除外

注5:当社レジャー・サービス事業(ゴルフなど)は2003年度~2004年度期初に連結子会社の事業化や譲渡をした

7-1-1-10 グループ経営体制構築をめざした業務組織改正

東急グループの危機に、「選択と集中」で立ち向かい、並行して新たな成長を模索したこの時期は、グループ内の情勢や経営環境の変化に合わせて、たびたび業務組織改正を行った。

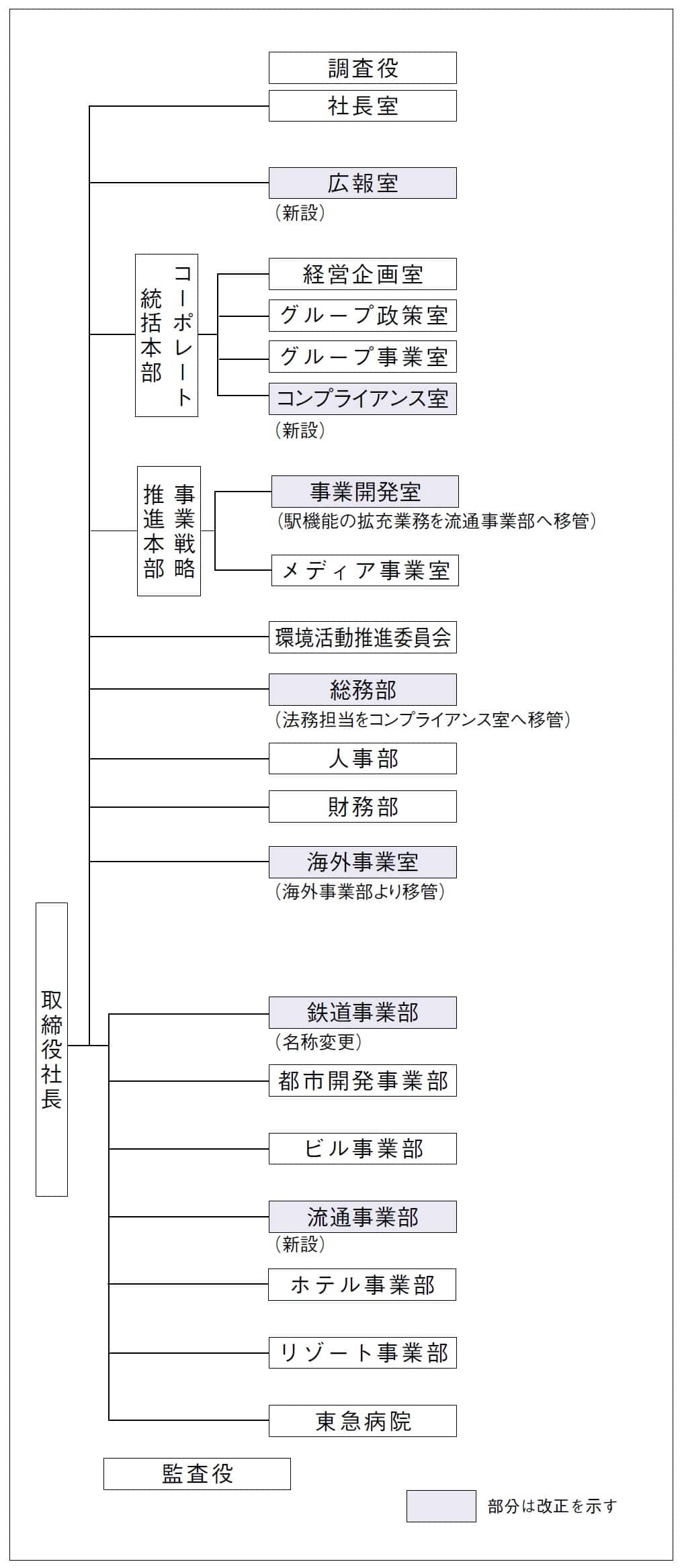

1999(平成11)年7月の組織改正では、グループ各社の経営実態を把握し、「3か年経営計画」の達成と「自立」をサポートすると共に、グループ事業の再編成を進めるため、グループ事業室の機能を強化。併せて、将来的に大きな収益をもたらす新規事業を立案・推進する部署として、事業開発室を新設した。

2000年7月の組織改正は、4月に発表した「東急グループ経営方針」における三つの実行施策を着実に推進することを主眼とした。コーポレート統括本部を新設し、ここに経営企画室、グループ政策室、グループ事業室を置き、重点課題である「グループ事業の再編成」と「2003年3月期を目標とする健全性の回復」に取り組むこととした。また、事業戦略推進本部を新設し、ここに事業開発室とメディア事業室を置いて、沿線地域の顧客基盤強化戦略による沿線活性化やメディア事業戦略などグループの成長を図るための戦略的な事業展開を進めていくこととした。この二つの本部では、部制を廃止し、機動性を高めた。2001年7月の組織改正では、これらの組織の枠組みが引き継がれると共に、コーポレート統括本部の傘下にコンプライアンス室を、また駅機能の強化を図るために流通事業部を新設した。

注:『とうきゅう』2001年7月号をもとに作成

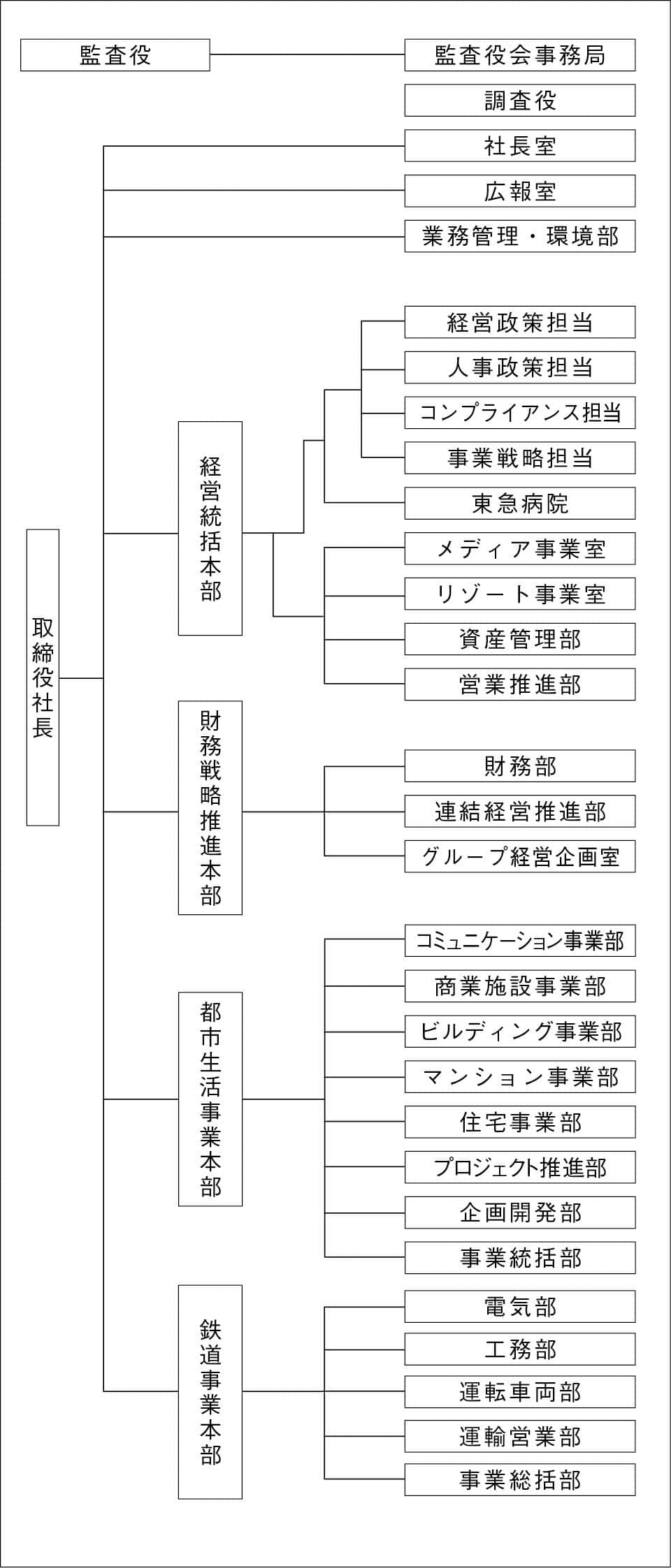

2003年4月の組織改正は、3月に発表した「中期2か年経営計画」の完遂のために、機動性の高い体制に再編し、権限委譲を進め、業務の迅速化を図るものであった。事業部門を鉄道事業本部と都市生活事業本部の2本部に集約し、機能子会社は各本部所管とし、一体的な運営によって経営効率を高めることとした。また管理部門は、当社の事業とグループ戦略を検討する経営統括本部と、連結経営計画を実行する財務戦略推進本部の2本部とし、この2本部は「東急グループ経営方針」と「(2003年度からの)中期2か年経営計画」に取り組み、向こう2年間で東急グループ再生の仕上げを行う役割を担った。

注:『清和』2003年4月号をもとに作成

以上が組織改正の概要であるが、とくに2003年4月の改正は「東急グループ経営方針」で定めた新たな成長戦略を実現させることや、当社事業の内、今後の成長の見通しを見極めるものを一般管理部門である経営統括本部内に置いたものであった。