第4章 第2節 第3項 田園都市線の延伸

4-2-3-1 開発の進捗に合わせて、すずかけ台まで延伸

当社は、1966(昭和41)年9月、運輸省に対し長津田~中央林間間(田園都市線第二期工事区間)の工事施行認可を申請した。長津田〜つくし野間は、前章でも記したように、沿線にあたる小川第一地区の事業進捗に伴って、1968年4月に開業を済ませていた。

同地区の西側に隣接する小川第二地区でも1968年10月に組合が設立されて以降、東急不動産による業務一括代行で順調に土地区画整理事業が進み始めたため、当社は1969年9月に、つくし野〜新小川(仮称)間の鉄道建設を決定した。工事は1971年9月の隧道工事を皮切りに、架道橋の建設や路盤工事などを土地区画整理事業と並行して行い、1972年3月に完成した。この時点では長津田~新小川間は単線で、列車行き違いのためつくし野駅構内は2面2線であった。

小川第二地区は、東急不動産が「街をつくり、環境を売る」をコンセプトに小川第一地区と一体的な街づくりを進めた地区で、住環境の充実とコミュニティの形成を主眼として整備を進め、町名は南つくし野とした。予定されていた新小川駅は、駅舎および駅まわりの施工を東急不動産が手がけたことも特色の一つであり、マロニエ並木や花壇を配したパークロード、車の乗り入れを避け歩行者優先とした駅前広場などが整備され、この一帯では電話線などの地中化も行われた。

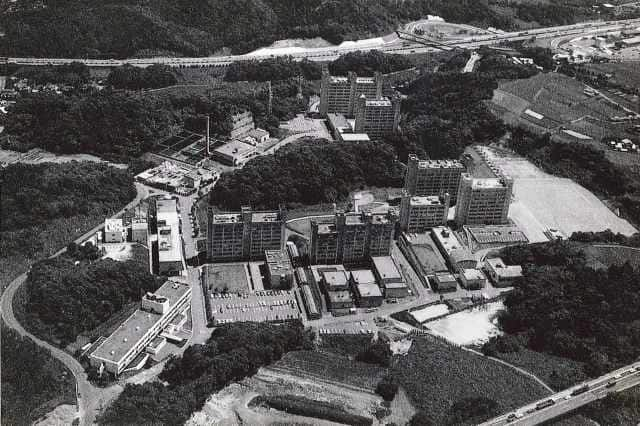

また、駅を挟んで南東側には東京工業大学の研究施設の建設が予定されていたことから、同学からの提案も受け、学問、研究に関連した花言葉を持つスズカケノキにちなんで、駅名は新小川を改めて「すずかけ台」とした。つくし野~すずかけ台間は、1972年4月に開業した。

この時期の田園都市線は、日中は大井町~梶が谷間が6分40秒間隔、梶が谷~長津田間が10分間隔、長津田~すずかけ台間が20分間隔、いずれの区間も4両編成の運転であった。すずかけ台駅が開業した当初は周辺人口がまだ少なかったこともあり、同駅の初年度の1日平均乗降人員は2228人であった。東京工業大学の敷地は1968年と翌1969年に当社が同大学に譲渡したもので、ここに長津田キャンパス(現、すずかけ台キャンパス)が設けられたのは1975年のことである。

4-2-3-2 つきみ野までの開通とあざみ野駅の新設

南町田第一地区の土地区画整理事業の進捗に伴い、当社は1975(昭和50)年4月、すずかけ台〜公所(ぐぞ、仮称)間の延伸工事を決定した。終着駅の中央林間まで、あと1駅を残す決定をしたのは、埋蔵文化財の調査への対応や、中央林間駅の接続について小田急電鉄との協議を要したこと、などが理由であった。

この延伸区間では町田市鶴間と大和市公所で新駅の設置を予定し、長津田〜すずかけ台間の複線化と変電所の新設を同時に計画した。建設工事にあたっては、川幅が広げられたばかりの境川を渡り、水道道路や県道などと交差する境川橋梁の設計および工事に慎重を期したが、おおむね予定通りに進捗。駅名は鶴間が「南町田」、公所が「つきみ野」となった。南町田は町田市の南玄関という意味合いから命名したもので、つきみ野は、すでに大和市北部第一地区の土地区画整理組合により命名されていた新町名を駅名に採用したものである。

最終的にはつきみ野駅までの複線化を行い(駅構内は単線)、1976年10月にすずかけ台〜つきみ野間が開通した。長津田~つきみ野間の運転間隔は、おおむね朝間9分、日中18~19分、夜間8~9分。各駅初年度の1日平均乗降人員は南町田駅が667人、つきみ野駅は2010人であった。

また1977年5月25日には、たまプラーザ駅と江田駅の中間に「あざみ野」駅を新設開業した。同駅最寄りの元石川大場地区は、施行面積180haと多摩田園都市における最大規模の土地区画整理事業で、新駅の開設は同地区組合の設立認可申請時(1968年11月)から計画されていた。

当社は1975年12月に新駅建設を決定し、高架橋部分に相対式のホームを設置することとした。ホーム部分の線路勾配を規定内に収めて水平に近づけるため長津田方面の線路面を下げる必要があり、一時的に仮線を敷設して施工するなど、着工から17か月を要する工事となったが、予定通りに完工。8両編成に対応できるホーム長170mを確保して開業を迎えた。

あざみ野駅周辺では元石川大場地区のほか、嶮山第一地区・第二地区など事業が終了した地区があったため、初年度の1日平均乗降人員は3992人を数え、駅の開業に伴ってさらに宅地化が進んだ。あざみ野駅は、のちに港北ニュータウンを通る横浜市営地下鉄との連絡駅となるが、これについては次章で触れることとする。