第5章 第3節 第2項 駅の役割の変化──乗降の場からサービスの場へ

5-3-2-1 東急交通モニター制度の開始

五島昇社長は『清和』1978(昭和53)年5月号の巻頭言「社長室の窓」において、「駅は東急の顔である」の見出しで、百貨店の接客サービスの真髄について触れたあと、次のように続けた。

当社の駅も、電車の乗り降りのための入口だけではなく当社および東急グループの事業の案内所であり、顔であるはずだ。毎日、何千、何万というお客さんが集まり、散っていくポイントであって、ここでの印象が東急に対するイメージを決定的にする。ヒューマナイザー東急の社員、なかでも駅をはじめとする鉄道業の諸君は、サービス業の原点である接客の仕方、お客様第一という考え方を強くもって、業務に従事してもらいたい。

これは、当社事業は交通事業を含めてサービス業であることを改めて、鮮明に訴えたメッセージであった。そして1980年代は交通事業全般において、「安全性」「利便性」はもちろんのこと、「接客サービスの向上」が重要なテーマとされた。

このころ自動改札機の導入が進んでいたが、前章でも記したように首都圏の鉄道ネットワークの特徴から、連絡駅が多く、他社線での普及も同時に進まなければ導入効果が得にくいため、当社の設置率は、1989(平成元)年末に全駅の50%を上回ったばかりで、まだまだ有人窓口(ラッチ)が多かった。しかし、自動改札機の普及に伴い、駅務員の職務内容は変化していく。さまざまなサービス業が国内で生まれ、サービスの質こそが選ばれる重大な要素であることが広く認識される時代のなかで、交通事業のあり方もまた、見直しが必至となったといえる。

交通事業はサービス業であり、お客さまの要望に真摯に耳を傾けるべきである──こうした考え方を映し出すように、1980年3月、交通事業本部は当社の電車・バスの利用者15人の出席を得て、「お客様懇談会」を開催した。電車・バスに関する要望を伺うと共に、当社の姿勢や方針を伝えることを目的とした初めての取り組みであった。

これまでも利用者の声は、最前線にいる駅務員が受け止めてきたほか、時には投書や電話で、時には新聞の読者投稿欄などでも寄せられてきたが、一方通行のコミュニケーションになりがちだった。そこで相互理解を深めるため、対面で意見交換を行い、寄せられた要望をサービス改善に役立て、鉄道・バスへの信頼感や親しみを醸成していただく機会とした。

この「お客様懇談会」が起点となって、1982年度に「東急交通モニター」が始まった。利用者の立場から電車・バスにかかわる提言や意見などを寄せてくださるモニターを、年度ごとに45人募集し、レポートの提出、年数回のモニター会議出席を通じて声を収集し、改善に活かしていった。

『清和』1989年2月号の課長クラスとの座談会記事で、横田社長は以下のように述べている。

あれ(交通モニター)も私が始めさせたんだけど、交通事業というのはしょっちゅう新聞種にはなるのに、実務がどうなっているのかはお客様は意外にご存じない。また、実務のほうもひとりよがりになる可能性があるということで、その両方の接点としてモニター制度を始めたわけです。(中略)お客様の方もあきらめて言わない。こちらも気づかないという問題があるのではないかという感じがしています。

例えば、駅の券売機ですが、券売機のあり方が基本的にどこか間違っているのではないかと思う時もありますね。というのは、当社の場合は金額表示になっているよね。多分当社のお客さんの90%以上は自分の行き先と運賃が頭に入っている人ばかりだから問題ないんだけれども、実際に渋谷なんかで見ていると、上の運賃表をきょろきょろ見ている時間が非常に長い。運賃表を見て、渋谷~自由が丘はいくらだろう。それからおもむろに券売機の前に立ってお金を出している。だけど、本来から言えば、券売機の面に略図でも書いてあって、自分の行きたい駅のボタンでも押したらすぐにかたがつくような手がないかという感じはするよね。そういうことは意外に出てこないんだね。

東急交通モニターは、交通事業における広報・広聴活動の礎となり、数々の業務改善に反映されたほか、交通事業の戦略策定にも寄与した。のちにCS活動推進委員会が推進するコールセンター「東急109(トーク)センター」の設置(1995年2月)にもつながり、モニター制度もその後リニューアルを図ることとなる。

1987年には「駅係員ハンドブック」を発刊し、全駅務員に配布した。これまでも交通事業に配属された社員を対象にした研修でお客さまへの接遇について啓発を進めてきていたが、改めて駅務員の心構えやお客さま対応の基本を徹底するためであった。

5-3-2-2 駅を生活提案の場に──ニュー・ステーション・プラン(NSP)

多くの利用客が行き交う「駅」を、乗降のための施設としてだけでなく、総合的な生活提案の場としても活用していけないか。当社はこの構想を「ニュー・ステーション・プラン(NSP)」としてまとめ、実験店の第1弾となる自由が丘駅総合サービスセンターを1986(昭和61)年2月に開設した。

これまでも主要駅に案内所を設け、定期券の発行はもとより航空券や宿泊券の取り扱いなどを行ってきたが、旅行業のみならず生活に密着したさまざまなサービスや情報を提供する拠点と位置づけたのが従来との大きな違いである。駅業務の枠組みを超えた各種サービスを取り揃えた。

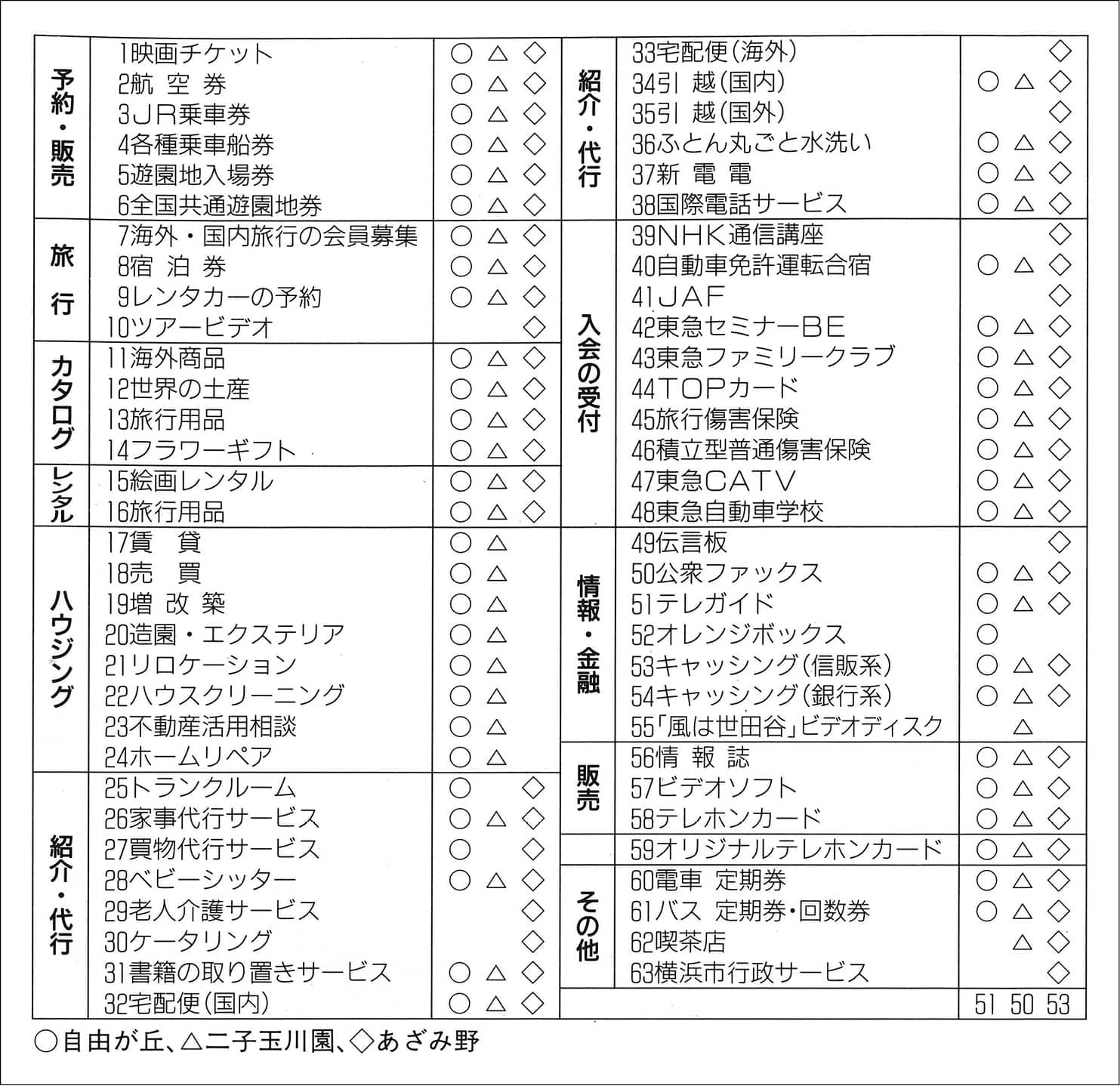

具体的には、東急ストアの食料品や日用雑貨など300点を対象とした「お買い物代行サービス」、不動産の賃貸物件や売買物件の情報提供、増改築、インテリア、留守宅管理などの相談に応じる「ハウジングサービス」、産地直送品などの「カタログ販売」、絵画のリースや旅行用品のレンタル、プレイガイドサービス(チケットぴあ取り扱い)、引っ越し斡旋、駅では初めてとなる宅配便受付などである。また入口には、当時話題を集めていたキャプテンシステムなどのニューメディア端末を設置した。

自由が丘駅に続いて、1987年4月に二子玉川園駅、同年5月にあざみ野駅に「総合サービスセンター」を設置。とくに住宅地の駅という特性を持つあざみ野駅では、家事代行サービス、ベビー・シッター・サービス、高齢者支援サービス、パーティ出張サービスの紹介や取り次ぎをメニューに追加し、沿線住民の生活にかかわるニーズを探るアンテナ機能の役割を持たせた。

実験店3店での利用動向を踏まえ、のちに旅行案内所「テコプラザ」に収れんしていくこととなるが、総合生活産業を標榜するなかでさまざまなサービスの窓口として駅を活用していく、ワンストップサービスの試みであった。多彩なサービスメニューを取り揃えて沿線住民との接点を持つことで、鉄道現業部門における接遇意識の向上や職域拡大を通じた業務活性化という期待も込められた。

出典:『清和』1990年5月号