第5章 第1節 第1項 低成長時代の針路を求めて

5-1-1-1 サービス化社会の到来と情報化の進展

1979(昭和54)年のイラン革命に端を発する原油生産量の減少と原油価格の高騰により第二次オイルショックが起き、その余波が懸念されるなかで1980年代は幕を開けた。第一次オイルショックの教訓から省エネが推奨され、産業界では減量経営への転換が進んだことから、日本経済が被った影響は諸外国に比べて軽微にとどまったとされる。だが、かつての高度経済成長期の記憶もまだ残るなかで経済成長の鈍化は否めず、低成長の時代に入ったとの認識が一般にされており、これが1980年代半ばまで続いた。

1980年代の初頭は「モノが売れない時代」といわれた。それは、第二次オイルショックの直後であることに加え、所得の上昇に伴って衣食住への基本的な欲求が満たされてきたために、消費者が次に何を欲しているのかがわかりにくくなったことを示している。人々の価値観はどこへ向かおうとしているのか。「個性化・多様化の時代」「量から質へ」「重厚長大から軽薄短小へ」など、時代を表す言葉がさまざま登場したが、その一つに「サービス化社会の到来」があった。

日本の第3次産業の割合は1970年代から増加しており、1980年代初頭には、国内総生産に占める第3次産業の割合は60%を超え、就業人口の割合でも55%を超えた。

こうした統計データによらずとも、1980年代には生活のなかでサービス業の台頭を誰もが実感していた。核家族化の進展や女性の社会進出に伴って家事の外部化(アウトソーシング)ニーズが芽生えて、掃除サービスや買い物代行サービスが脚光を浴び、モノを所有するのではなく借りて済ませるというニーズから各種レンタルサービスが登場し、郵便小包に代わる利便性を打ち出した宅配便も生活に不可欠なものになり始めた。

これらは「ニューサービス」「ニュービジネス」と呼ばれたが、それだけにとどまらず、以前から続く業種も販売サービス業、外食サービス業、運輸サービス業、通信サービス業などと呼ばれ、サービスの質が事業者選択の基準に浮上してきたことに特徴がある。社会全体が第3次産業への傾斜を強めていく時代の始まりで、大半のグループ会社が第3次産業に分類される東急グループにとっては、新たなビジネスチャンスであり、また競争時代の幕開けにも感じられた。

1980年には時代の転換点を指し示す1冊の書が経済界を中心に話題を集めた。未来学者アルビン・トフラーの著書『第三の波』である。農業革命、産業革命に続く第三の波が間近に迫っていることを説いた書で、第三の波とは情報革命を指し、情報通信技術の著しい進展が日常生活や組織のありよう、国家のありようまで変革していくことを予言した。

すでにコンピュータが企業活動に必要不可欠なツールとなり始めていたことに加え、国内では日本電信電話公社(以下、電電公社)が光ケーブルによる高速度通信ネットワークを基盤とした各種ニューメディアの普及に取り組み始めており、第三の波は現実味を帯びた予言であった。さらに中曽根康弘内閣の発足(1982年11月)以降、行政改革の一環で国鉄や専売公社と共に電電公社の民営化議論が高まった。こうしたなかで五島昇社長は、東急グループが提供する「サービス」に「情報」の要素を加味することが、グループのいっそうの発展に不可欠だと考えていた。

5-1-1-2 「3C戦略」から総合生活産業へ

1969(昭和44)年5月に「有線放送業務の運用の規正に関する法律」の改正案が国会に提出され、その3年後の1972年に当社は、多摩田園都市の荏田地区(江田ビレジ)でケーブルテレビ(CATV)の実験放送を行っていた。この時は時期尚早として実験段階で終了していたが、CATVの事業性については注視していた。当時の日本のCATVは主に過疎地における難視聴対策にすぎなかったが、これを米国のような都市型CATVとして多摩田園都市に導入し、地域コミュニティの形成や双方向通信の利便を図り、街の付加価値を向上させることに狙いがあった。1982年11月にCATV事業化に向けたプロジェクトチームが発足、ここからCATVの事業化が一気に進むこととなる。

これと同等に位置づけていたのがカルチャー事業と、クレジットカード事業である。クレジットカードは、CATVなどのニューメディア端末でのホームショッピングに使われる決済手段としての活用が見込まれていたものであった。これらは頭文字から「3C」と呼ばれ、1983年には「3C戦略」が東急グループの未来戦略と位置づけられるようになった。

1985年、企画政策室が中心となって長期戦略の検討を進め、同年12月の経営会議で1996(平成8)年度を最終年度とする10か年計画の「超長期経営戦略」を決定した。その内容は、既存事業では従来の土地売却益に依存した収益体質からの転換を標榜し、これと併せて、新たな収益の柱となる新規事業の早急な立ち上げをめざすものだった。

「超長期経営戦略」の決定を受けて、1986年7月には新しい企業スローガン「21世紀へ 豊かさを深める―とうきゅうグループ」を策定した。それまでの「人間の豊かさを求めるヒューマナイザー東急グループ」というスローガンについては、グループ各社から、「表現の古さ」や「豊かさを求めるという表現が時代に合わない」などの意見が寄せられていたことから、多角的に検討を進めた。この結果、物質面、精神的な豊かさ、文化的な豊かさを希求し、総合生活産業の実現をめざしていくなかで、地域社会の発展に貢献していく東急グループの針路を新たに示すスローガンとした。

折しも日本経済は、1985年9月のプラザ合意を転機として、これまでの輸出依存型の経済発展から、内需拡大による経済発展へと路線転換を図り、日本銀行による低金利政策も相まって、のちにバブル景気と呼ばれる戦後最大の景気拡大局面に入っていく。東急グループも、こうした上げ潮ムードとは無縁でなく、リゾート開発などで攻勢を強めていくことになる。

5-1-1-3 5事業本部から7事業部へ

これまで三角錐体経営(第4章第1節を参照)を推進するために、当社は1973(昭和48)年2月以来、交通事業本部、開発事業本部、観光サービス事業本部、流通事業本部の4事業本部を設け、1979年7月には、喫緊の経営課題となっていた未稼働資産の処理および活用にあたる広域開発本部を加えた5事業本部体制をとっていた。

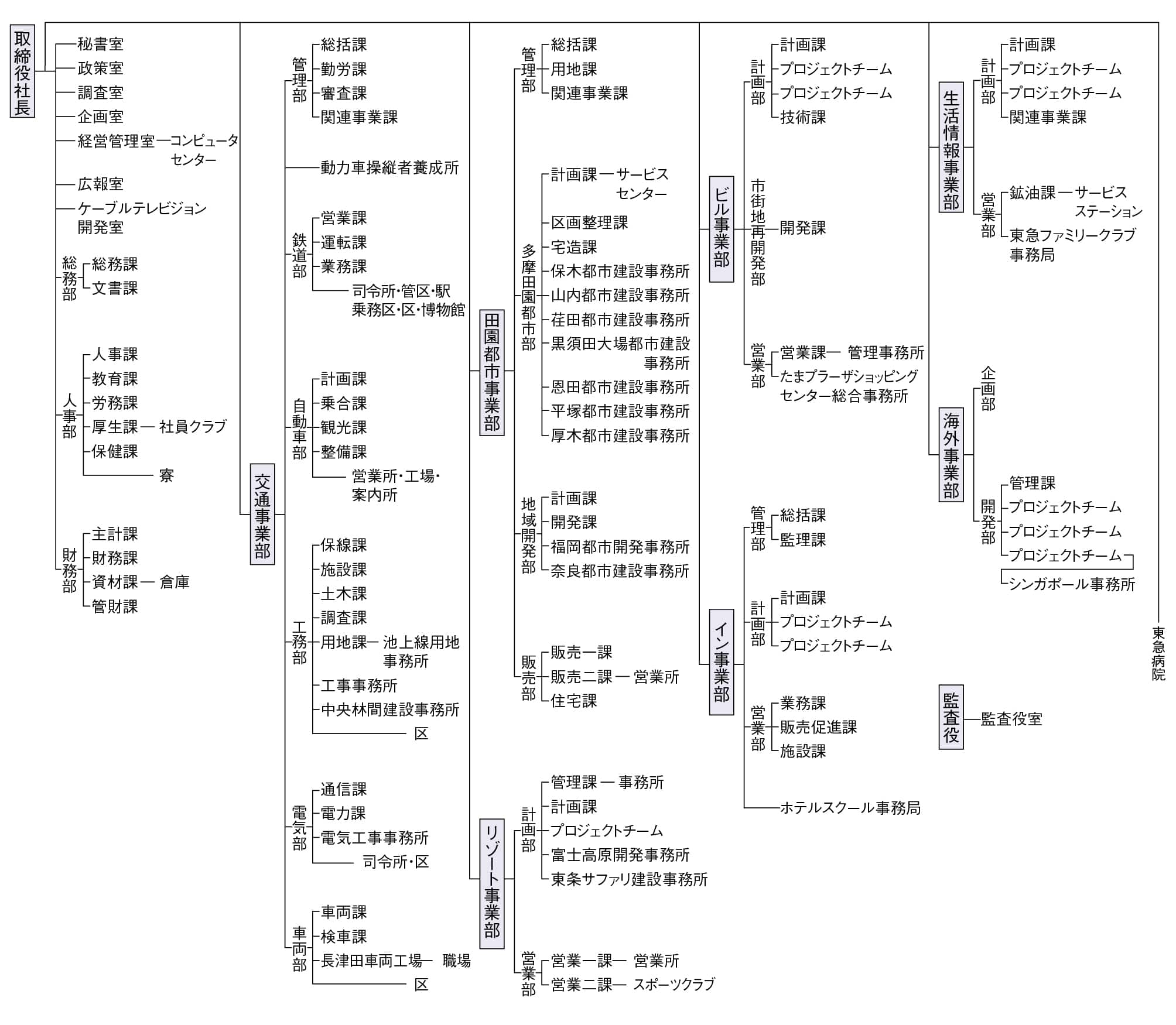

これを1983年7月に刷新し、交通事業部、田園都市事業部、リゾート事業部、ビル事業部、イン事業部、生活情報事業部、海外事業部の7事業部体制とした。この組織改正の趣意は、業務範囲を細分化して責任体制を明確化すること、広域開発本部で検討してきたリゾート事業について、専門部署で事業拡大をめざすこと、そして生活基盤となってきた「情報」に新たな事業分野として取り組むことであった。事業部とは別に、CATVは早急に事業化を図る必要から、ゼネラルスタッフ部門内の特命組織としてケーブルテレビジョン開発室を新設した。

またゼネラルスタッフ部門については、計数管理に特化した部署として経営管理室を新設する一方で、将来に備えた新規事業や複数グループ会社にまたがる大型事業案件などを推進するための部署(政策室、調査室、企画室)を強化した。その後、1985年7月の業務組織改正ではこれらを統合して企画政策室を新設。室内に国内部と海外部を設け、事業化の算段がついた案件は随時、各事業部に所管を変更することとした。これに伴って海外事業はいったん企画政策室海外部の管掌事項となったが、その後1988年1月の組織改正で再び海外事業部が設けられた。

出典:「会社概要1983」

このほか、7つの事業部内でも時勢に合わせた組織改正を進めていくが、重要な改正については第2節以降の各論で必要に応じて触れていく。