第6章 第5節 第2項 宅地開発と不動産販売の進捗

6-5-2-1 土地区画整理事業の展開

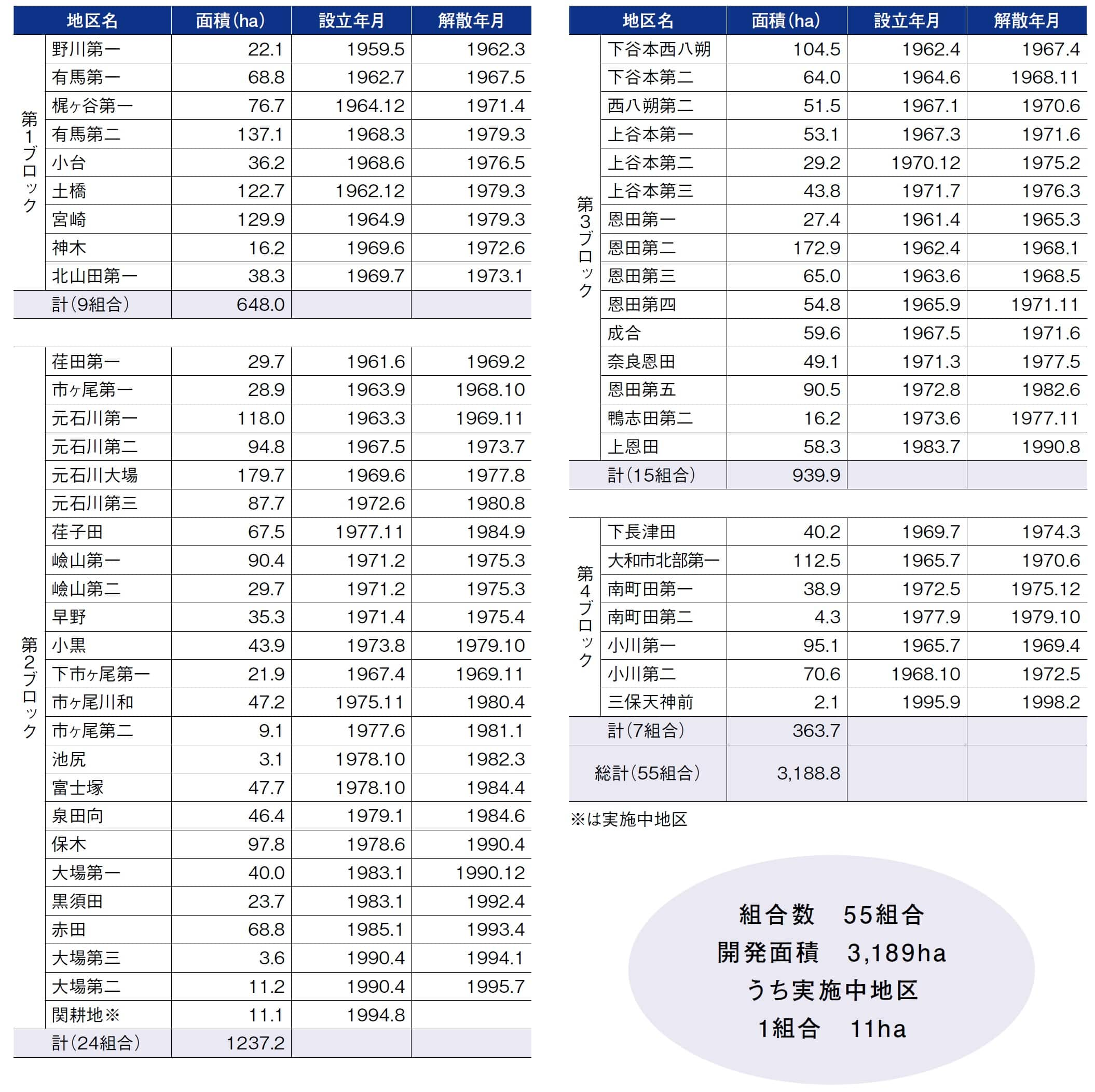

終盤を迎えた多摩田園都市の土地区画整理事業は、1990年代には第2ブロックで大場第二、大場第三、関耕地の3地区、第4ブロックで三保天神前の1地区で進捗した。

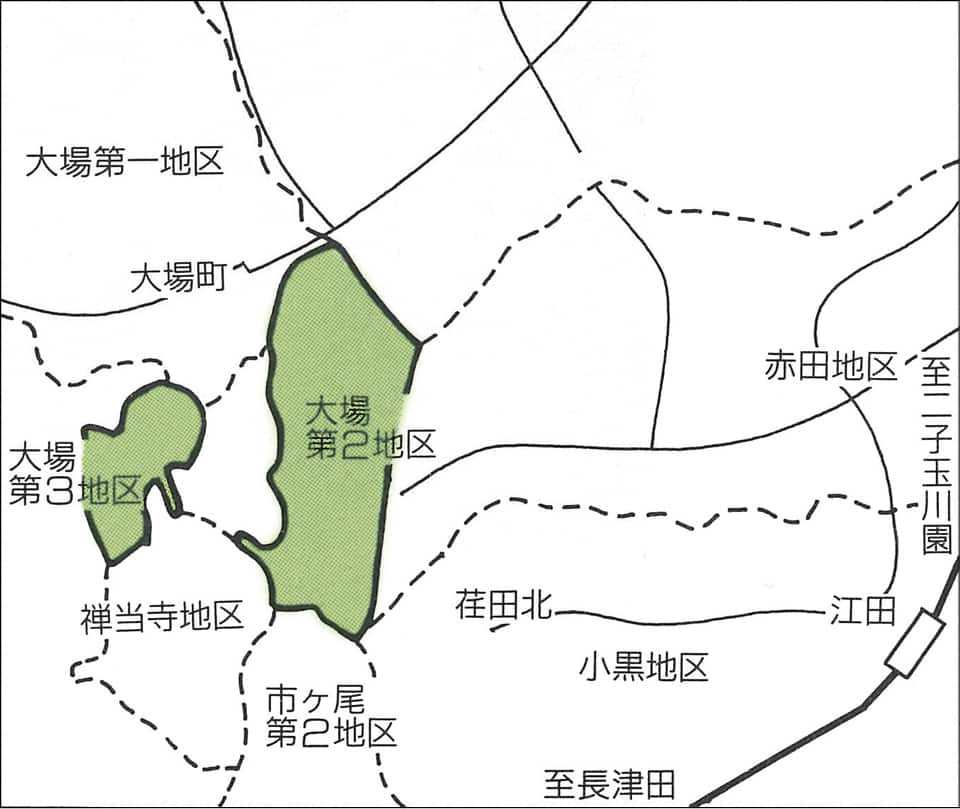

第2ブロックでは、1984(昭和59)年ごろから「衛門ヶ谷地区」の開発が検討されてきたが、衛門ヶ谷地区の谷地に住宅があり、一部の地元地権者が自然を残したいと強く要望した。そのため開発対象区域を分割し、東側の大場第二地区と西側の大場第三地区で開発が進められた。なお、残った地区はその後、土砂災害警戒区域が含まれ防災面の課題があったことなどから、大場第四地区として土地区画整理が行われることになり、2022(令和4)年11月現在施行中である。

出典:『清和』1990年4月号

大場第二地区は江田駅の北西に位置し、北側の大場第一地区、東側の元石川大場地区と赤田地区、西側で1971年に開発完了した禅当寺地区、南側の市ヶ尾第二地区に隣接した地区である。周囲の地区で開発が進むなか大場第二地区も市街化区域にあったが、前述のとおり、開発着手が遅れた。1989(平成元)年11月から土地区画整理組合の設立に向けた同意書の取得を開始し、同年12月に組合設立認可の申請書を提出、翌1990年4月に組合設立認可を得た。同地区内には移転を必要とする既存住宅が1戸もないため、山林伐採から始まった造成工事は順調に進み、これと並行して、市ヶ尾第二地区から続く稲荷前横穴古墳群の文化財調査を行った。また同地区では新しい試みとして無電柱化に取り組むこととし、幹線道路では地下ケーブルを埋設する共同溝設置工事を行い、のちに電柱のない美しい街として評判を呼んだ。土地区画整理事業の竣工は1995年で、換地後の新町名は「みすずが丘」とした。

大場第三地区は市が尾駅の北側に位置し、地区内に4戸の居住家屋のほか、地区中央部に地元の氏神である諏訪神社があり、社の仮鎮座と復元、社殿・社務所の新設、境内地の整備などをいかに円満に行うかが大きな焦点となった。1990年4月の組合設立から組合解散までは3年9か月と短期ではあったが、神社の移転が事業の肝となっており、1993年3月に本殿新築を祝う遷座祭を挙行したほか、1994年2月の竣工式も諏訪神社で執り行われた。また防災上必要な遊水池を地区内に築造するにあたっては、自然環境に配慮して底盤内に湧き水を導いて池をつくり、野鳥や昆虫が生息できるビオトープを形成する案が横浜市との設計協議で持ち上がり、新しい試みとして実現の運びとなった。この取り組みが評価され、鶴見川流域総合治水対策協議会から「総合治水貢献者賞」を受賞。また高いレベルの建築協定を締結して街の良好な景観づくりに努めたことが評価され、神奈川県から「市街地整理事業功労賞」を受賞した。

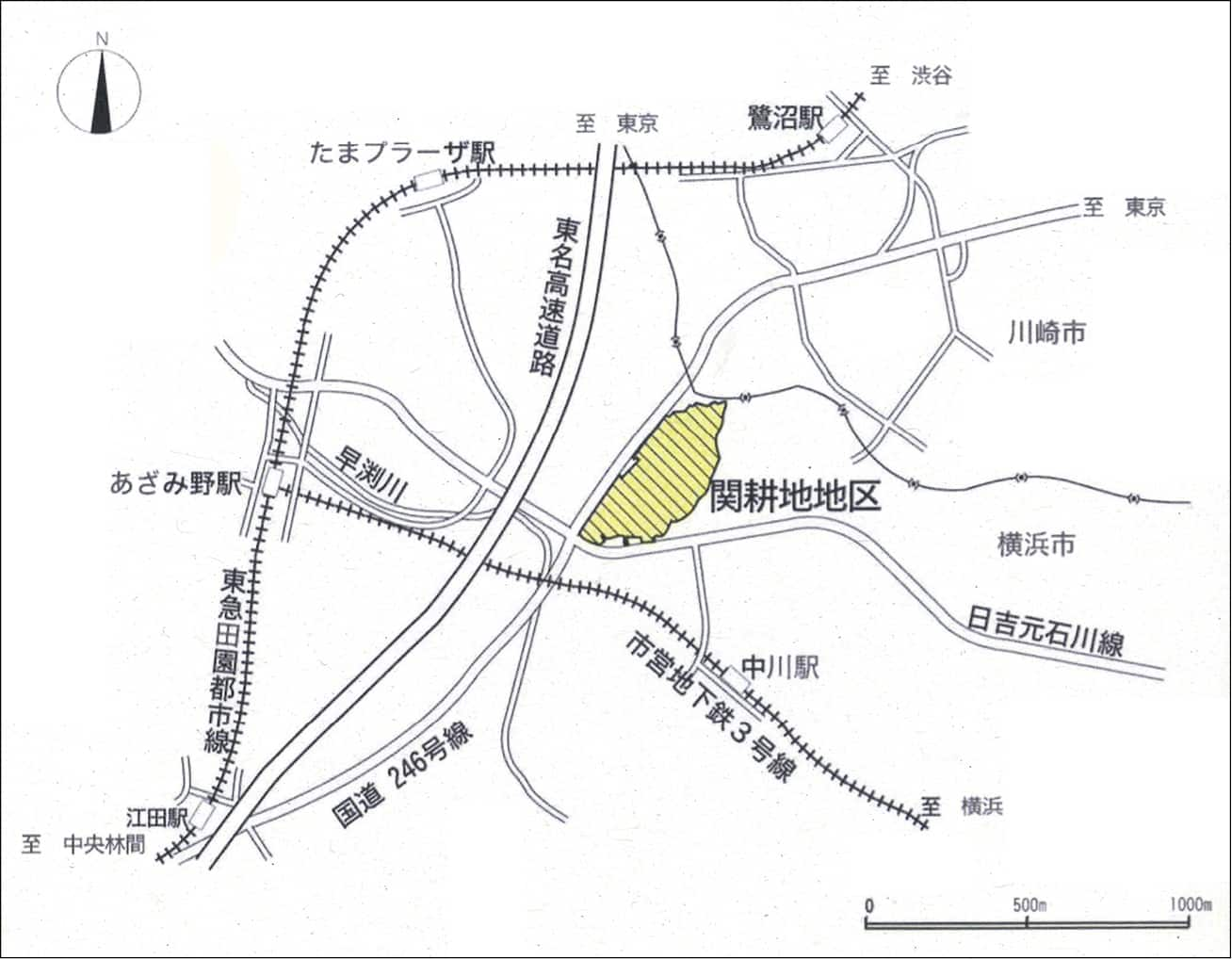

関耕地地区はあざみ野駅の東側、たまプラーザ駅の南東側に位置する地区で、地区の西側が国道246号、南側が日吉元石川線(県道102号荏田綱島線)に接しており、幹線のロードサイドという利便性から、国道246号沿いにはガソリンスタンドや自動車整備工場、カーショップなどの事業所があり、地区北側には30戸ほどの住宅があった。

出典:関耕地地区土地区画整理組合『関耕地土地区画整理事業竣功記念誌』2001年6月

同地区の土地区画整理事業では、1980年度から都市計画法と建築基準法に盛り込まれた「地区計画制度」を、多摩田園都市で初めて導入した。快適な街づくりを促す点では建築協定と共通する部分もあるが、建築協定は住民の合意により建築基準法に定められた基準に上乗せして制限を設けることを互いのルールとして定めるもので、有効期間を過ぎて全員の同意が得られなければルールの継続は難しくなる。これに対して地区計画制度は、公的な都市計画として機能し、違反があった場合には行政側から措置を講じることができるため、トラブルになりにくいメリットがある。関耕地地区では地区計画導入によって、高度利用できるエリアを拡大すると共に、区域ごとの土地利用の方針、これに応じた建築物の用途の制限、建築物に関する敷地面積の最低限度などを定め、商業・業務施設用地と住宅地をバランスよく配置し、調和のとれた街づくりを進めることとした。

同地区の事業費の3分の1は、国道246号拡幅に伴う公共施設管理者負担金※で賄う見込みで、1995年3月に着工した。しかし、バブル崩壊による地価下落で、負担金額決定のベースとなる用地価格が日々下落していたため、一日も早い公共施設管理者負担金の締結が必要である一方、地区内家屋移転、国道246号拡幅に伴う既存事業所の移転に関して、移転先の決定や補償交渉に歳月を要するなど事務局は対応に追われた。また地区内の山林に生息していた狸を市街化調整区域へ移すため、専門家の知恵を借りて粘り強く餌づけを行いながら段階的に誘導するのも一苦労であった。土地区画整理事業の竣工は2001年3月で、新町名は「あゆみが丘」となった。のちに国道沿いに「ニトリ港北ニュータウン店」が出店するが、これは当社不動産活用センターとの連携によって実現したものである。

※国道の拡幅に伴う用地費や補償費などを包括して、国から土地区画整理組合に対して交付されるもの

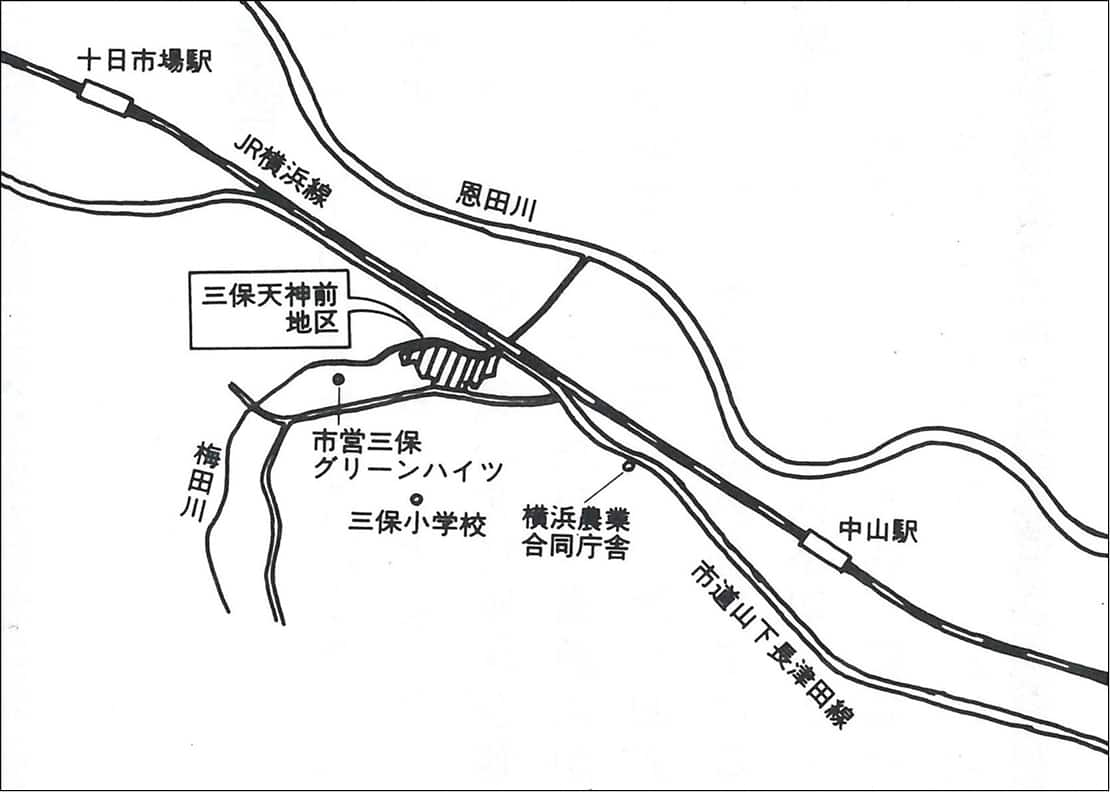

第4ブロックでは三保天神前地区の土地区画整理事業の起工式が、1995年11月に行われた。同地区はJR横浜線中山駅と十日市場駅のほぼ中間に位置する。地元から開発機運が高まり、当社は地区内に社有地を有していなかったが、コンペによって当社が土地区画整理事業の受託者として選ばれた。施工面積は2ha、組合員数も全ブロック中最少の13人という小規模な地区で、多摩田園都市において横浜市が土地区画整理事業に助成を行う初めての事例となった。市担当部局から制度遂行に積極的なアドバイスが得られたこともあって、わずか2年5か月という短期間で事業を完了させることができた。

出典:『清和』1995年10月号

出典:「会社概要1999-2000」

6-5-2-2 分譲マンション事業の再開

多摩田園都市における当社のマンション販売事業は、前述したように1967(昭和42)年の鷺沼東急アパート(地上権対価方式)がスタートで、1970年の桜台コートビレッジ(所有権方式)が嚆矢である。その後は所有権方式として時代に応じた高品質なマンションを供給してきたが、1987年以降は新築物件を手がけていなかった。景気動向や不動産価格の変動のなかで、戸建住宅よりも値ごろ感のある分譲マンションへの関心が高まってきており、社有地の高度利用による収益拡大も視野に入れて、分譲マンションの販売に注力することとした。

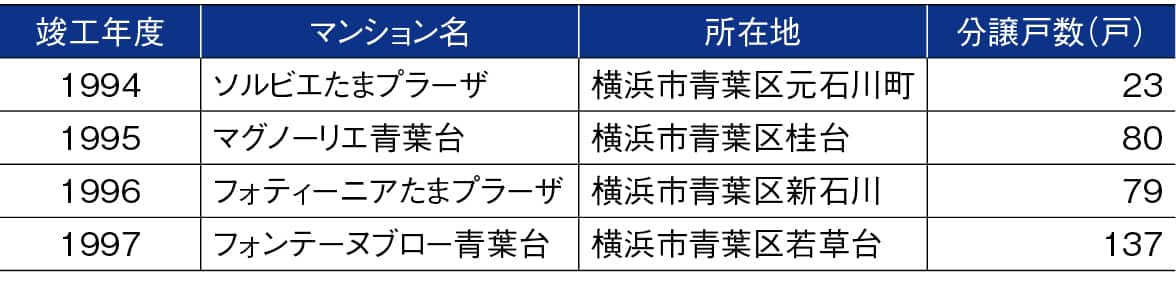

分譲マンション事業再開の第1弾は、横浜市緑区(現、青葉区)の社有地に建設した「ソルビエたまプラーザ(23戸)」で、1994(平成6)年9月に販売を開始した。これ以降、表6-5-4や第7章の表7-4-5に示すような分譲マンションの販売に取り組み、市場動向把握、建物商品企画、販売手法など、事業中断により散逸していた業務ノウハウの再構築を図った。

注:社内資料をもとに作成

6-5-2-3 [コラム]「多摩田園都市まちづくり館」の開設

当社は1994(平成6)年4月、田園都市線田奈駅高架下に「多摩田園都市まちづくり館」を開設した。長きにわたる多摩田園都市開発の足跡を後世に残すため、開発にまつわる歴史資料を保存する目的と共に、地元土地所有者から「農村時代の姿を残し、市街化への開発を記念する施設を」という声が寄せられていたことを受け、館内では多摩田園都市開発の資料だけでなく、開発と共に消えていった生活民具や農機具などを展示保存することとした。

まちづくりの理念や田園都市線沿線の開発前の様子などを展示したほか、地域住民に開かれた施設として、イベントなども開催できるスペースも設けた。夏休みには子ども向けの工作や体験イベントを恒例行事にするなど、まちづくり館主催でさまざまな展示・企画を開催し、近隣住民をはじめ多くの人々に親しまれた。

同施設は2015年12月に閉館したが、収蔵史料の内、古い農工具や模型などの一部は、近隣の小学校などに寄贈され、「まちの発展の記憶」を伝える展示物や教材として、現在も活用されている。

-

開館当時の多摩田園都市まちづくり館(1994年) -

多摩田園都市まちづくり館館内(2003年)