第6章 第3節 第1項 立体交差化の推進

6-3-1-1 大倉山~菊名間立体交差化に独自工法を採用

当社線沿線は自動車などの地上交通量が多い地域でもあることから、早くから鉄道線の立体交差化に努めてきた。しかし、市街地化の進んだ沿線地域では、高架化や地下化に必要な仮線などを設ける工事用地の確保が困難で、これが施工上の障害となっていた。

この隘路(あいろ)を切り拓く技術を確立したのが、1990(平成2 )年3月竣工の、池上線戸越銀座〜旗の台間の立体交差化工事である。第5章で述べたように同工事は、営業線の直下地下に新線路を整備していき、仮線を確保できない切替区間は、仮受け桁を設けて、地下線への切り替えは、終電から始発までの一晩で行うというもの。この直下地下切替工法(STRUM工法)は、画期的な工法として1990年度の土木学会技術開発賞を受賞し、鉄道土木の世界に新たな光明をもたらした。また東急グループの関連会社表彰でも、交通事業本部の立体交差化事業が1991年度の東急グループ賞を受賞した。

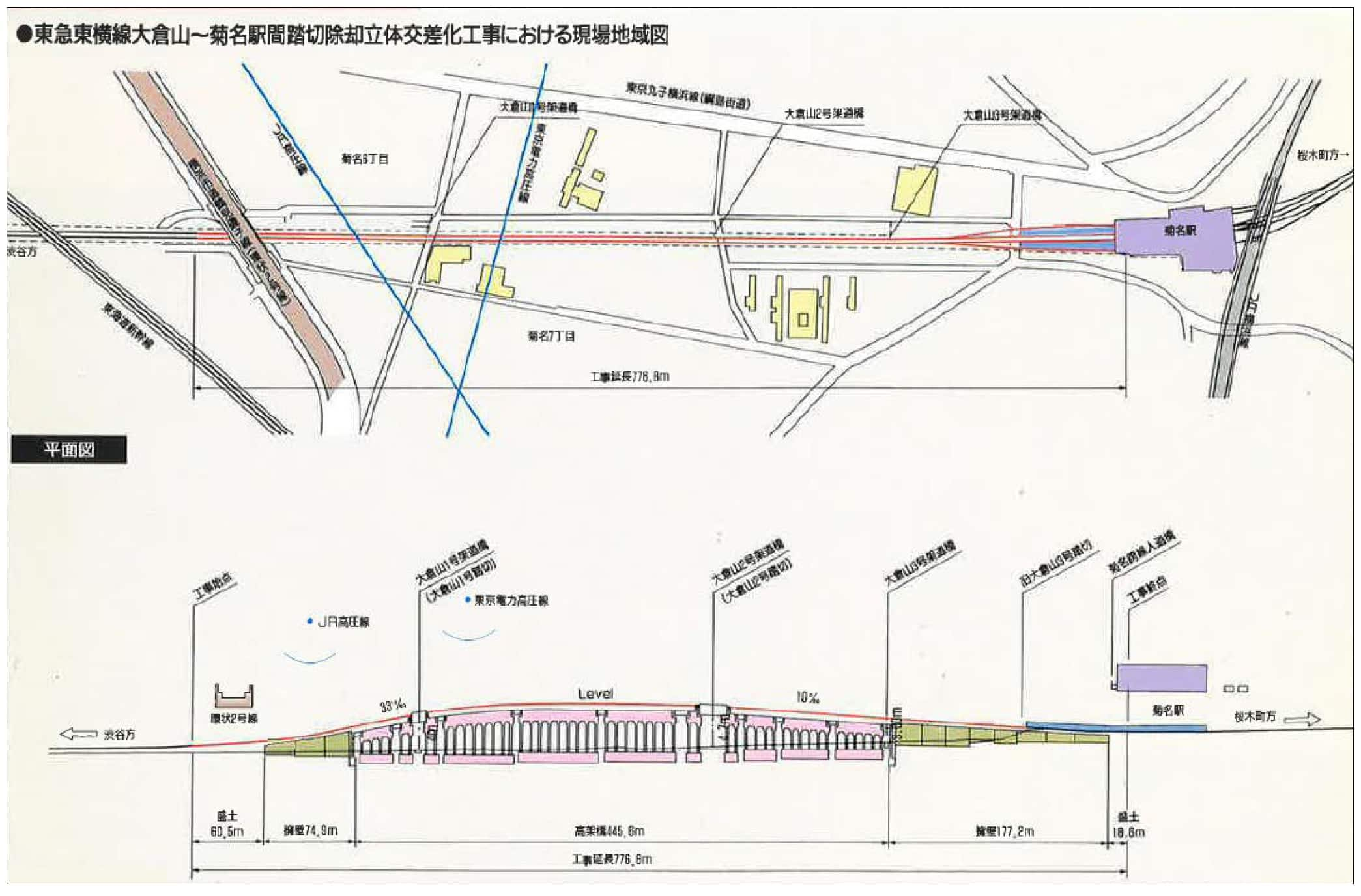

1989年12月には、横浜市と当社の共同事業として、東横線大倉山〜菊名間立体交差化に着手した。同区間にある大倉山1〜3号踏切を解消するのが目的であった。とくに急行待避駅である菊名駅に隣接する大倉山3号踏切は遮断時間が長かった。菊名駅が18m車両8両編成に対応するホーム長だったため、1982(昭和57)年4月に大型20m車両8両編成による急行列車の運行を開始してからは、踏切を横切って停車することとなり、渋谷方の1両だけドアを開けない「車扉開閉の非扱い」を行っていた。1988年4月に営団地下鉄日比谷線直通列車を除き、各駅停車も含めた全列車が20ⅿ車両8両編成となったことに加え、日吉駅の改良工事に伴って日比谷線直通列車の折り返し駅になったことから、踏切遮断時間がさらに長くなり、平日朝間は1時間の内57分間も踏切が開かない「開かずの踏切」状態となっていた。

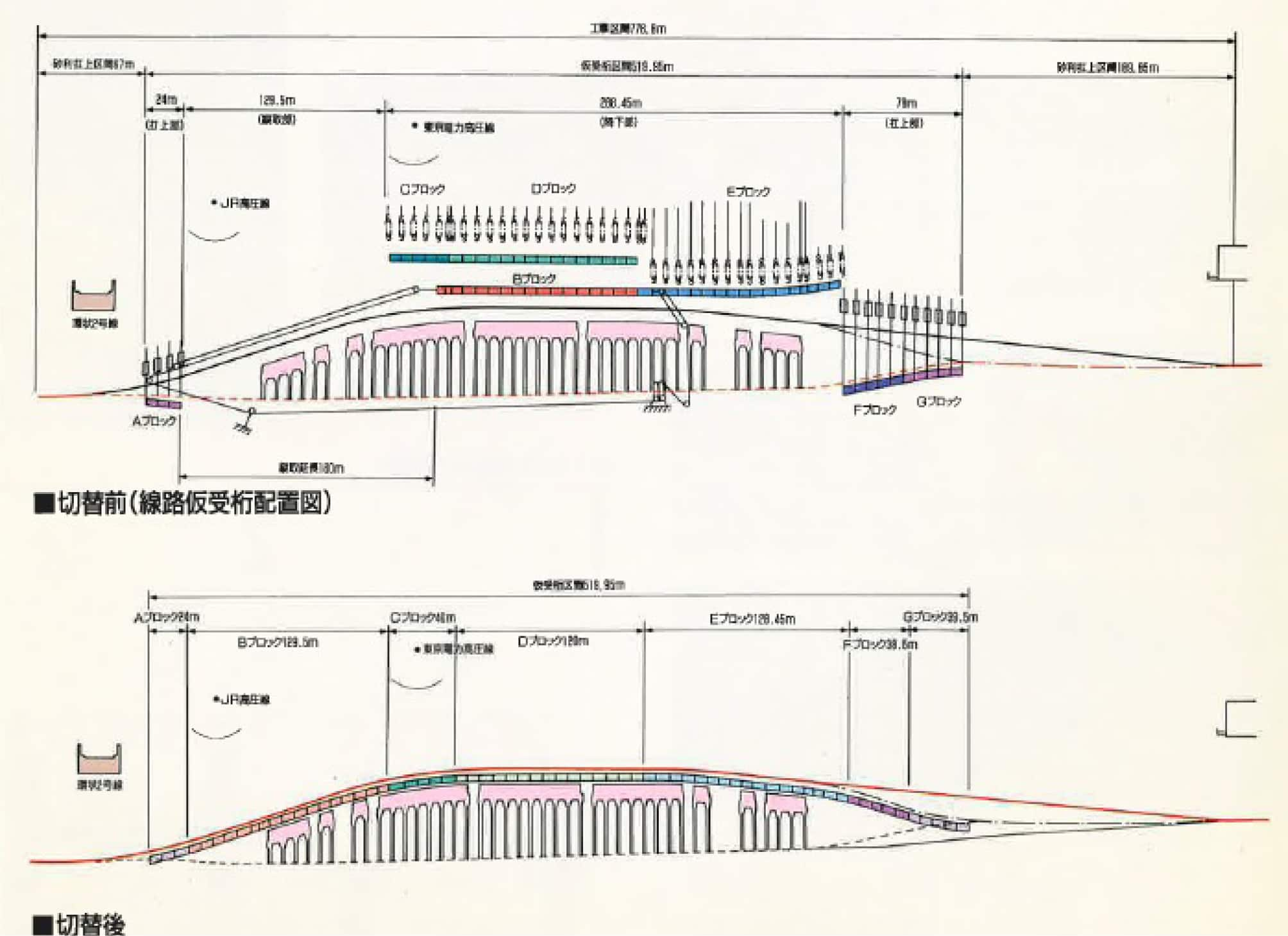

大倉山〜菊名間立体交差化は、工事区間約777mの内450mを高架化することとしたが、鉄道用地幅が狭小で、線路脇に側道がなく、マンションやビルが近接していることから、仮線用の用地確保が困難であった。このため前述の池上線戸越銀座~旗の台間立体交差工事で採用した直下地下切替工法を高架化用に応用して、直上高架切替工法(前述の直下地下切替工法も含めてSTRUM工法と総称)を開発した。線形上の制約から高架線の高さが低いため上空にあらかじめ仮線を築造することができず、仮架設した工事桁(線路仮受桁)を全区間にわたって一晩で移動するという大規模な工事となった。具体的には、高架橋中央部分の大半の区間では、線路両脇に将来の高架橋の柱と縦梁を構築して工事桁を架設、高架橋両端部では現在線の直下に工事桁を架設しておき、これらを一晩で所定の位置に移動して、始発電車から高架線に切り替えるものであった。

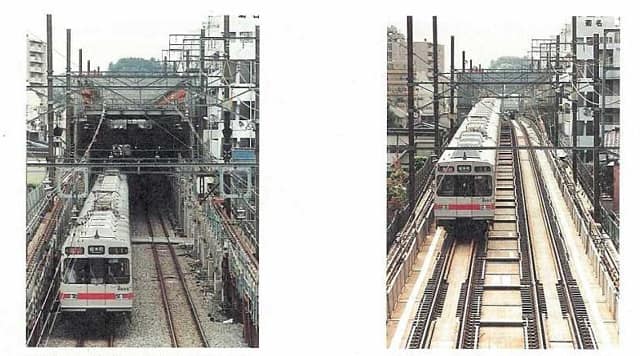

1991年10月19日の終電終了後に行われた切替工事は、土木工事や保線工事、電気工事合わせて800人を動員して、所定の作業を終えた。高架化で、まず大倉山1〜2号踏切を解消。この旧踏切道2か所は拡張整備を行い、歩行者専用であった幅1.8mの2号踏切道は大型車の通行が可能な幅10mの道路に拡幅(大倉山2号架道橋)した。さらに、大倉山3号踏切から渋谷方100mの位置の高架下に歩行者と二輪車専用の道路(大倉山3号架道橋)を整備した。これが3号踏切の代替ルートとなり、1993年3月に3号踏切を閉鎖した。これにより、菊名駅ホームの延伸が可能となり、渋谷方に20ⅿ車両8両編成に対応できる約17mの仮設ホームを延伸、翌4月から「車扉開閉の非扱い」を解消した。

出典:『直下地下・直上高架切替工法「ストラム」STRUM』(東急建設1994年)

出典:『直下地下・直上高架切替工法「ストラム」STRUM』(東急建設1994年)

出典:『土木学会論文集』498号/VI-24 平成6年9月 市街地における鉄道線路直下地下切替工法と直上高架切替への応用 八方隆邦、福田誠一

開かずの踏切による交通渋滞や市街地の分断が解消できたことが同工事の最大の成果ではあるが、直下地下切替工法に続いて直上高架切替工法を成功させたことで、仮線用地が確保できないような場所でも工事を行うことができるという、都市部での今後の立体交差化工事に活用できる貴重な技術資産を生み出したことも、大きな成果であった。

なお、「車扉開閉の非扱い」については1989年3月に改良工事に伴う駅の仮移設で東横線代官山駅が、2000年8月の目蒲線運転系統変更により3両編成化されたことから東急多摩川線(旧、目蒲線)鵜の木駅が、2013年2月にはホーム延伸工事完了で大井町線戸越公園駅がそれぞれ解消されており、2023(令和5)年3月現在では当社線では大井町線九品仏駅に残るのみとなっている。

6-3-1-2 日吉~綱島間立体交差化を推進

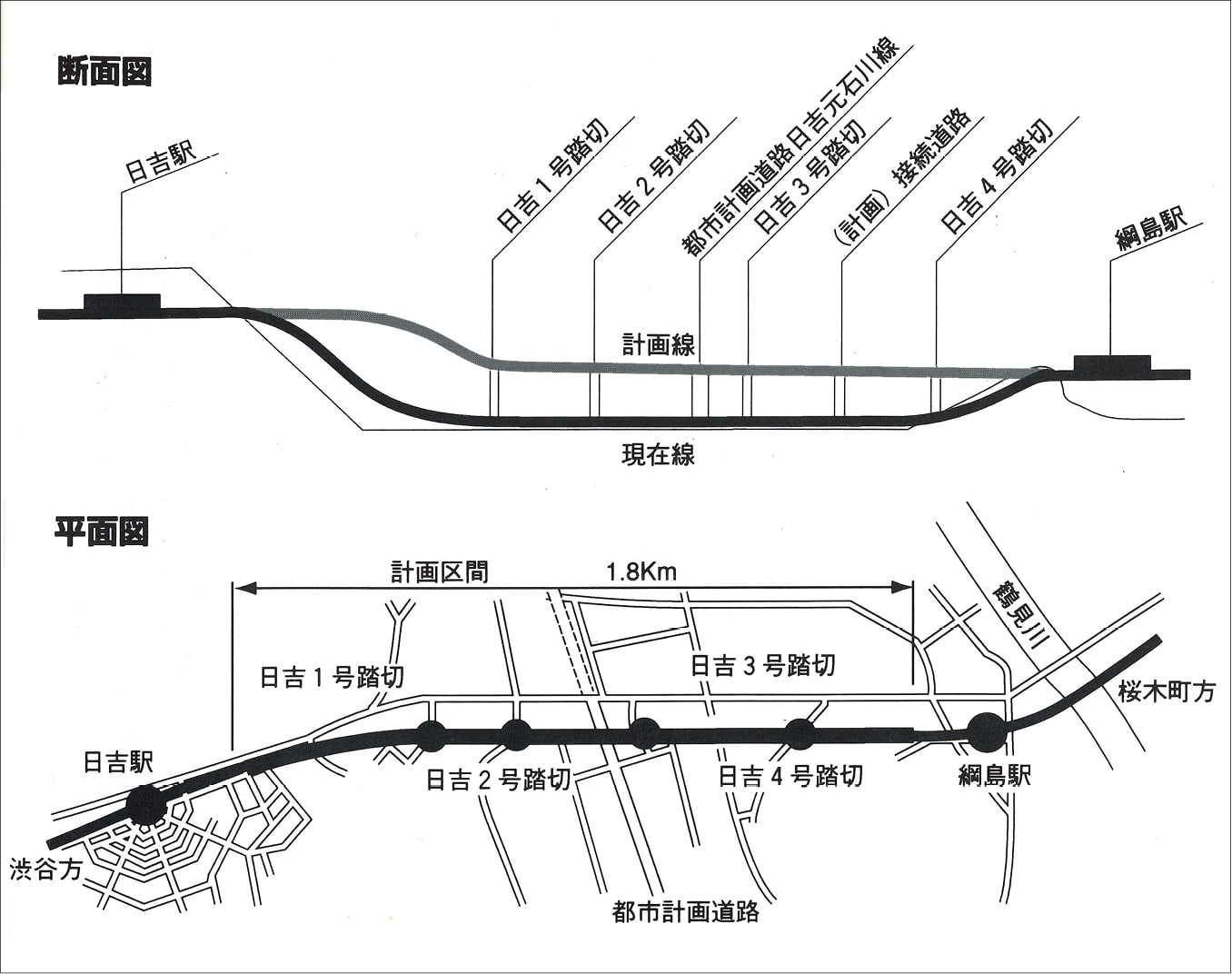

日吉〜綱島間立体交差化工事は、日吉〜綱島間の約1.8kmを高架化して踏切4か所を解消し、都市計画道路日吉元石川線を新設する工事で、横浜市の都市計画事業の一環として1995(平成7)年3月に着工した。

出典:『清和』1995年3月号

-

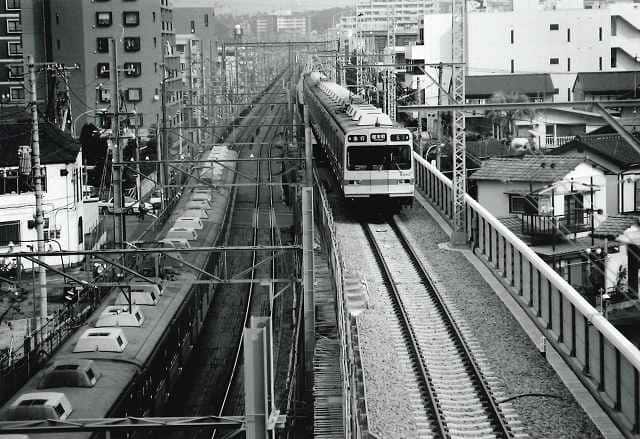

東側(右)に下り線高架橋を構築中 -

下り線が高架になった

この工事は線路の片側に仮線用地を確保して行う仮線方式を用いた。まず上下線を仮線に切り替えたあと、下り線側から高架橋を構築し、1999年11月に下り線を、2000年11月に上り線を本設高架橋に移設して、踏切4か所を解消した。そのあとは、地上の道路整備などが進められた。

なお、1985(昭和60)年7月の第7号答申では多摩川園〜大倉山間の複々線化、大倉山から西進して相模鉄道二俣川駅付近を結ぶ路線が計画されていた。日吉~綱島間の工事はこれらに関係する箇所であったが、計画の進展にはなお歳月を要すると見られることから、複線での立体交差化工事となった。