第3章 第5節 第1項 国内各地へのホテル展開

3-5-1-1 東京ヒルトンホテルの開業

ホテル事業への本格参入の第一歩としていた東京ヒルトンホテルの計画は、前章で述べたように1956(昭和31)年に検討に入ったものの、ヒルトンホテルズ・インターナショナル(以下、ヒルトンホテルズ社)側が「都心のリゾートホテルに相応しい1万坪の土地」を望み続けたため、暗礁に乗り上げていた。しかし、1960年を迎えたころから、東京の都心部ではこれが叶わないことがヒルトンホテルズ社に理解されるようになった。海外から多くの観光客が訪れる東京オリンピック前の開業にはタイムリミットが迫っていることから、同社は敷地面積について大幅に妥協する意思を示した。当社は永田町の星ヶ岡茶寮敷地の提供を提案し、これが受け入れられて、計画がようやく実現に向けて動き出した。

星ヶ岡茶寮については前章で述べたが、戦災により焼失し再建されたものを、東急不動産が買収し、同社から借り受けた東急観光が1956年に中華料理店「星ヶ岡茶寮」を開業していた。周辺はその昔、星の山と呼ばれており、江戸時代から最高級の料亭、庭園の地として知られ、将軍家をはじめ貴顕紳士が静と涼を求めて遊び、想いを練ったとされる由緒ある場所であった。

当社は隣接する日枝神社などの協力を得て周辺地を買い増しし、ホテル用の敷地面積約1万㎡を確保すると共に地形を整えた。1961年1月にはヒルトンホテルズ社の設計部長が来日し、当社が設立した子会社の東京ヒルトンホテル株式会社(以下、東京ヒルトン社)側が用意した基本設計をもとに基本計画を決定。同年4月、東京ヒルトン社の副社長らが渡米して、契約内容について修正協議の上、改めて契約書の調印を行った。

最終的な契約内容は営業委託方式とするもので、今日のホテル業界では「運営委託方式」や「MC方式」などと呼ばれているが、日本のホテルでは初めての形であった。東京ヒルトン社がホテルの経営にあたり、土地とホテル建物および家具・什器・備品(FF&E)を所有、維持管理し、ホテルの運営をヒルトンホテルズ社に委託するもので、営業成績に見合った委託料を東京ヒルトン社がヒルトンホテルズ社に支払うという契約であった。委託期間は20年間とした。また、開業前の宣伝広告費はヒルトンホテルズ社が負担し、運転資金はヒルトンホテルズ社が東京ヒルトン社に貸付することで賄うこととした。ヒルトンホテルズ社側は、後述する銀座東急ホテルで日本側の建築技術の高さを評価しており、工事についても全幅の信頼を得ることができた。

1961年7月に着工した建築工事は予定通りに進み、1963年5月に竣工。同年6月20日に東京ヒルトンホテルが開業を迎えた。地上10階・地下4階で客室数は478室、眼下に見渡せる日枝神社の境内も含め、日本的な情緒と国際観光ホテルとしての機能や風格を併せ持つ高級ホテルの誕生であった。

開業から数年は外国人旅行者の誘致に努めるも営業成績は芳しくなかったが、1966年度以降は収支が好転。各国の要人はもとより、ビートルズやツイッギーなど著名人の滞在や記者会見に使われることも多く、内外での知名度を向上させていった。

1967年に、ヒルトンホテルズ社は事業子会社ヒルトン・インターナショナル社を設立して権利義務を譲渡し、さらに同社を米国航空会社のTWA社に吸収合併させた。これにより運営委託の権利義務はTWA社の手に渡った。これに対して当社は、ヒルトンホテルズ社が断りなく進めたことは相互信頼の精神に違反するとして、営業委託契約の解除を通告。東京ヒルトンホテルの総支配人を解雇すると共に、同年4月、東京地方裁判所に妨害禁止の仮処分を申請した。ヒルトンホテルズ社側も反論の立場で東京地方裁判所に仮処分を申請した。裁判所は、当社に断りなく進めたことは事実であるが、TWA社との合併後も実質的に経営者、運営方針に変わりないとして、最終的にヒルトンホテルズ社側の訴えを認めた。当社は裁判所の決定を尊重して従来通りの営業委託を継続した。日米の商慣習の違いに端を発する問題ではあったが、円満に解決が図られた。また、一連の経緯のなかで、1967年5月、東京ヒルトンホテルの施設名称はそのままに、経営と資産の維持管理にあたる会社の商号を東京ヒルトンホテルからホテル・ジャパン東急に改めた。

3-5-1-2 東急系ホテルの相次ぐ開業

東京ヒルトンホテルの開業が歳月を要した一方で、当社は自力での国際観光ホテルの展開をめざして、1959(昭和34)年2月に東急国際ホテルを設立。同社経営による本格的な国際観光ホテルの第1号として銀座東急ホテル(客室数450室)を1960年5月8日に開業し、初年度から上々の滑り出しを見せた。

ホテル事業では、1954年に横浜駅東口にあった木造2階建ての横浜ホテルを買収して営業を続けていた。当初は芳しくなかった業績を回復させたうえで増築し、ハワイ移民が訪日する際のホテルなどとして重用されていた。しかし収容能力に限界があるため建て直しの計画が持ち上がり、新たに横浜駅西口に地下2階、地上9階建ての横浜東急ホテル(同75室)を建設。東急系列のホテルにふさわしい本格的な体裁を整えて、1962年3月27日に開業した。これに先がけて商号も横浜ホテルから横浜東急ホテルとした。なお、横浜駅の乗客増加に伴い国鉄、当社、相模鉄道が駅の大規模改良工事を行うことを計画しており、国鉄が計画していた駅ビル(横浜ステーションビル)と合わせ、東横線の上り線が一部ビルに食い込む設計でホテルは建設された。

横浜と同様、他社から譲受して経営にあたっていたホテルに琉球東急ホテル(当時同93室)がある。1952年、駐留米軍の80%出資により、米軍将校や軍属およびその家族専用の宿泊施設として建設され、ホテル琉球として開業したのが始まりである。米軍将校用住宅の整備に伴って宿泊客が激減し、当時の琉球政府関係者から経営参加が呼びかけられて、1961年7月に当社がホテル琉球の株式65%と土地・建物を取得、翌1962年2月に商号を琉球東急ホテルに改めた。運営は実績のある横浜東急ホテルに委託した。その後、琉球開発公社を通じ米国の銀行資金を借り入れて近代的なホテルへと脱皮を図った。全館冷暖房の導入など建屋の全面改装を行うと共に、新館(同50室)を建設して宴会場、レストラン、ナイトクラブなども備え、1963年10月1日に全80室の国際観光ホテルとして全館完成した。

地方での初めての本格的リゾートホテルとなったのは前章でも記した白馬観光開発による白馬東急ホテル(同44室)で、1959年11月25日の開業である。同ホテルの経営は開業以来横浜ホテルに委託していたが、1962年6月に白馬観光開発が、東急国際ホテルに資産を譲渡し、同社が経営することになった。白馬を訪れるスキーヤーが年々激増して本館だけでは収容しきれなくなってきたため、隣接地に塔状7階建ての新館(同26室)を建設して客室数を合計70室に増強、1967年12月21日に営業を開始した。

伊東~下田間の鉄道(伊豆急行線)の開通を1年後に控え、伊豆半島への観光客が増加することを見据えて、1960年11月、東急国際ホテルが、下田でのホテル建設の準備委員会を設置し、建設用地の選定に入った。同社では大浦湾や鍋田湾を見下ろす高台を適地とし、同地を所有する伊豆急行や地元地権者から用地を取得、鉄道の開通間もない1962年10月8日に下田東急ホテル(同80室)を開業した。同ホテルは「海のリゾートホテル」をコンセプトにゆったりとくつろげる設計とし、全室バス・シャワー付きで全館冷暖房を完備、従来の温泉地の宿泊施設とは一線を画した設備を整えたのが大きな特色である。その狙いは的中して多くのファミリー客に親しまれ、毎年のように滞在するリピーターが増加、さらに要人が集う国際会議の会場としても使用された。これにより東急国際ホテルは銀座、白馬、下田の3店舗を経営する形となった。

なお、前章で触れた戦後初の当社のホテルである軽井沢パークホテル(同12室、夏季限定営業)は、1955年4月から横浜ホテル(のちの横浜東急ホテル)に経営委託して、営業を続けていた。この間、敷地内に学生向けの宿泊施設を設けて、東急線沿線の学校向けに夏季学校の宿泊場所として開放する取り組みも行った。そして、1961年3月16日に名称を軽井沢東急ホテルに変更すると共に、増築工事を実施。同年12月に完成し客室数は22室となった。そして当社は1963年10月24日、横浜東急ホテルとの経営委託契約満了をもって、資産を東急国際ホテルに譲渡し、同社が経営にあたることとなった。以降主に大学のセミナーや固定客に支えられていたが、建物の老朽化により1971年3月1日に営業を終了した。

また新たな立地条件を備えたホテルとして、空港に隣接したホテルの建設をヒルトンホテルズ社から提案され(空港イン構想)、日本の表玄関にあたる東京国際空港周辺での用地取得の可能性を探った。当社は1960年8月、空港内の土地を所有する空港産業を買収して当社の関連会社とし、1961年の開業を目標に建設計画を進めた。

しかし、空港を管理する運輸省航空局から、1963年度までの東京国際空港整備計画として空港産業所有地周辺を航空機の整備工場地域にすることが示され、近隣の国有地との交換が要請された。当社はこの要請を踏まえて空港産業所有地を譲渡し、見返りとして多摩川河口に面した国有地1万3200㎡を借用したが、ヒルトンホテルズ社側から提案されていた立地条件と異なることから、ヒルトンホテルズ社との空港イン構想は白紙となった。当社はこの地に単独でエアポートホテルを建設することとなった。これが1964年8月22日に開業した羽田東急ホテル(同150室)である。結婚式場、宴会場に加え、多摩川に面した環境を活かしてプールやゴルフ練習場なども備えており、1966年にはマリーナも設置された。なお、開業前の1964年5月には空港産業の商号を羽田東急ホテルに変更した。

その後、航空機の利用者が激増したことで、ホテルは目覚ましい業績を上げた。1968年10月15日、当社は西武百貨店から羽田プリンスホテルの全株式を取得し、1969年4月に羽田東急ホテルに吸収合併させた。

羽田プリンスホテルは羽田東急ホテルに隣接して同時期に開業したホテルであるが、規模が小さいため不採算となっていた。西武百貨店は同ホテルの増築を検討していたが、羽田東急ホテルも増築計画があったことから、統合した方が得策ではないかとの判断がなされた。西武百貨店とは渋谷の再開発を巡って協調関係が構築されていたことから、円満のうちに話し合いがまとまったものである。これによって旧羽田プリンスホテルは1968年10月16日より、羽田東急ホテルの別館として営業された。さらに別館宴会場が客室17室に改造され、1969年4月には羽田東急ホテルは客室数274室に拡張された。

3-5-1-3 東急ホテルチェーンの形成へ

東京オリンピックの開催は、さまざまな企業が海外からの旅行客が増えるビジネスチャンスと見込んだことから、日本国内にホテル建設ラッシュをもたらした。とくに五輪が開催された1964(昭和39)年は、ホテルニューオータニ(客室数1045室)、東京プリンスホテル(同509室)、ホテル高輪(同212室)、川崎日航ホテル(同60室)、そして前述の羽田東急ホテル、羽田プリンスホテルと、京浜地区だけで6ホテル(合計客室数2028室)が、全国では19ホテルが開業した。ホテル業界では「第1次ホテルブーム」の年と呼ばれた。

訪日外客数は1964年に35万人を超えたばかりだったが、1960年代後半には年間20%に迫る伸び率の年もあり、空前の好景気を背景にした国内旅行者の増加も併せて考えれば、宿泊需要はますます高まると予想された。

これまで当社系列の各ホテルは、東急国際ホテル以外は独立会社として経営(経営・施設保有維持管理・運営<営業>の全てを自社で行う)されてきたが、ホテル網の確立・拡大をめざして、ホテル間の送客の連帯、従業員の適正配置、物資の共同購入など一元的な経営に移行することが得策であった。また、銀座東急ホテルや東京ヒルトンホテルなどの開業により、当社系列の国際観光ホテルの認知度は海外でも広まっており、海外から現地ホテルへの経営参画の依頼が増えていたことへの対応も必要であった。

1963年10月には、銀座、下田、白馬の各ホテルを経営する東急国際ホテルと、横浜のホテルを経営する横浜東急ホテルが共同出資して、旅客誘致のセールス拠点となる大阪案内所と名古屋案内所を開設し、ホテル間の協力体制づくりの端緒を開いた。1966年に両社の合併話が浮上したが、収支状況に開きがあったため、白紙となった。しかし、ホテルチェーンの確立に向けた機運は着々と醸成されつつあった。

そこで1968年5月に東急ホテルチェーンが設立された。欧米では、ホテルの施設所有者が自ら現場運営(営業)も含めた経営にあたる方式から脱皮して、東京ヒルトンホテルのように、経営・施設所有者と現場のホテル運営者を完全分離する方式(MC方式)で、巨大ホテルチェーンを形成する動きが顕著になっていた。これを参考にしつつ、東急ホテルチェーンは、独自の業務受委託方式の形をとった。具体的には、ホテル会社各社が、ホテルの資産の保有または賃借し、各ホテルの一般従業員の雇用はそのままに、ホテル営業を東急ホテルチェーンに委託し、東急ホテルチェーンは各ホテルへ総支配人や管理職などを派遣するというものであった。こうして、各ホテルの管理職を東急ホテルチェーンが引き継いで営業を一元化すると共に、のちに受委託範囲を広げ、予決算、資金調達、株主総会などといったホテル各社の経営業務も集約していく方針があった。

そして、1968年10月には東急国際ホテル(銀座、白馬、下田)と横浜東急ホテル、羽田東急ホテルの3社5ホテルと業務受委託契約の締結を行い、1969年5月15日に開業した博多東急ホテル(客室数300室)、同年9月13日に開業した赤坂東急ホテル(同566室)とも契約を締結、チェーン化の動きが加速していくことになる。

東急ホテルチェーンは、本格的な経営一元化に向けて動き始めたが、業務受委託方式を進めていくなかで、各ホテルの管理システムや給与体系の統一、一般従業員相互の交流や融和が必要となり、各ホテルの合併による一元化の機運が高まり始めた。そして、のちには合併により同商号の新たな東急ホテルチェーンが誕生し、すべての当社系列の国際観光ホテルを統括して、株式上場へと駒を進めていく。また、1970年代に入ると当社が、新たな分野のホテルとして「東急イン」を開業し、チェーン化していくこととなる。これについては次の章で記すこととする。

こうしたホテルの一元化およびチェーン化は、規模を拡大させつつあった国内ホテルチェーン他社との競争を優位にすると同時に、ホテル事業の海外展開にも役立てる狙いがあった。すでに、複数の海外ホテルを開業させて統括することを企図した会社、すなわち東急ホテルチェーンの海外版といえる東急海外ホテルを1968年12月に設立し、現地ホテル会社の東急マイクロネシア開発(当社関連会社)を通じて1969年11月にはグアム東急ホテル(客室数121室)を開業して、ホテル事業の海外展開がスタートしていたが、次の時代に環太平洋構想の進展と共に活発化していくこととなる。

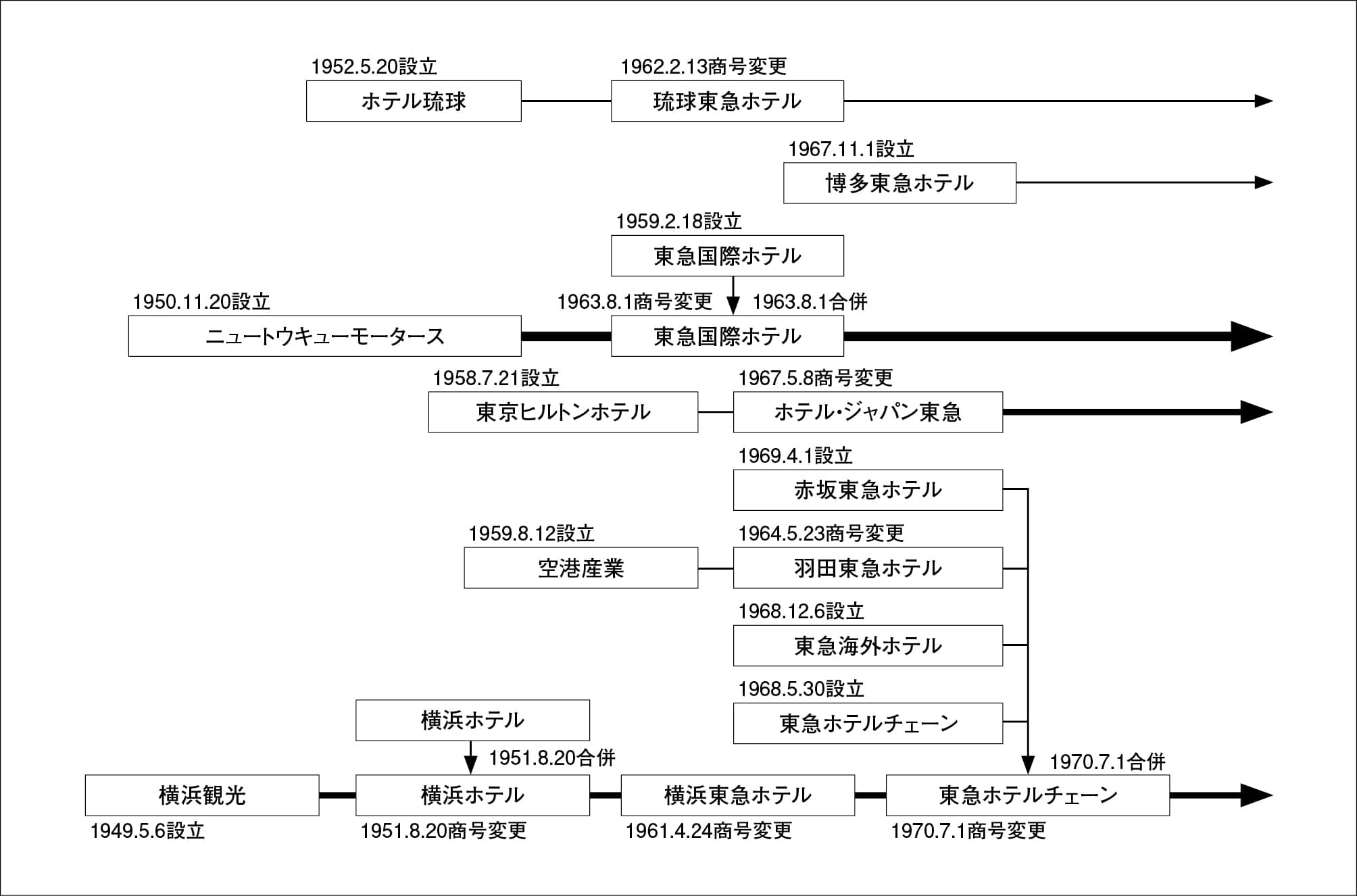

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

3-5-1-4[コラム] グループ連携による地域開発──赤坂東急ビル

1969(昭和44)年9月13日に開業した赤坂東急ホテルは、東急不動産が建物所有者として企画設計をし、東急建設がビル施工、東急百貨店が内装施工と什器備品の納入を手がけ、東急エージェンシーが宣伝を担当し、「オール東急」の総合力で開業したホテルとなった。

同地はもともと、国有財産の払い下げにより当社と東急自動車(1945年6月に当社の傘下となった外車の輸入販売会社)が所有していた土地で、東急不動産が設立されたころから五島昇社長は、ここに同社の手で大型ビルを建設する意向を持っていた。赤坂交差点寄りの当社所有地2678㎡は、当社自動車部のガソリンスタンドと近鉄モーターズの外車販売店が使用、東急自動車所有地3530㎡は、東京トヨタディーゼル(1957年に当社が設立した自動車販売会社)が賃借して販売店として使用していた。五島昇社長の構想に沿って同地一式を東急不動産が取得したのは1963年のことで、これ以降、赤坂にふさわしい再開発について計画を練った。

赤坂一帯は隣接する溜池と共に、戦後は自動車の街として再生した地域で、輸入車の販売代理店や自動車会社の本社、修理工場が建ち並ぶと共に、中央官庁や国会議事堂からも近いことから高級料亭の街としての顔も見せていた。その後、1955年に東京放送(TBS)が開局したあとは、国会議事堂を中心に地方自治体の出先事務所や各種団体の会館などがつくられ、また、各国の駐日大使館、海外企業、マスコミ関連のオフィスなども集まったマスコミの街として発展していた。

東急不動産は、国際色豊かで高級なイメージとなりつつある同地に、第一級のホテルと高級専門店街、オフィスを組み合わせた複合ビルを建設することを決定。細長い敷地を逆手にとって、広い間口を生かした地下2階地上14階建てのビルとした。ホテルは当初の計画では東急不動産の直営ホテルやビジネスホテルも構想されたが、国際級のホテルにすべくホテル経営を東急ホテルチェーンに任せることとし、施設名称を赤坂東急ホテルとした。ホテルの施設構成は同ビルの3階をフロント・ロビーに、4階から13階までの赤坂交差点寄り3分の2を客室として使用、最上階の14階には個性あふれる4つの宴会場を設けた。残りの溜池寄りの3分の1は賃貸オフィスとした。1階から3階は店舗とし、特に、2階は回廊性のある遊歩道のような高級専門店街を設け、高級ブランド品などを扱う店が集まった。

こうして赤坂にふさわしいさまざまな機能を備えた赤坂東急ビルは1969年9月12日に竣工、ピンクと白のストライプが特徴的な外観から「軍艦パジャマ」と呼ばれ大きな話題を集めた。赤坂東急ホテルの営業成績は開業以来、客室・宴会場共順調に推移し、東急ホテルチェーンの代表的なホテルとなった。これが現在の赤坂エクセルホテル東急である。

なお赤坂東急ホテルに先立って、1967年開業の東急百貨店本店も、東急不動産が設計、東急建設がビル施工、東急エージェンシーが宣伝を担った。多摩田園都市開発も含め、東急グループの結束による地域開発が軌道に乗った1960年代であった。