第3章 第4節 第2項 航空事業への本格参入

3-4-2-1 富士航空の傘下入りから日本国内航空の設立まで

戦後、日本では航空事業のいっさいが禁止されてきたが、朝鮮戦争に伴う米国の占領政策転換によって、日本法人1社に国内航空輸送の営業が認められることとなり、1951(昭和26)年に日本航空をはじめ5社が国内航空運送事業の免許を申請した。

5社の内の1社、日本航空輸送は当社社長の鈴木幸七が発起人代表であった。当社は航空業への進出をめざしていたのである。しかし、事業免許者選定のための運輸審議会公聴会において、日本航空への賛意が多かったことから、鈴木社長が発起人代表である日本航空輸送は、他の1社と共に、日本航空に合流することとなった。そして同年8月に日本航空が設立された(その後1953年10月に日本航空株式会社法に定める特殊法人として改めて設立)。当社は同社の株式6万株(持株比率3.3%)を取得して経営に参加、鈴木幸七が取締役に就任した。

また、1952年12月に設立された日本ヘリコプター輸送(1957年12月に全日本空輸に商号変更)にも資本参加した。

一方、国内線の旅客数増加を背景に、日本航空、全日本空輸(前身会社も含む)以外にも1950年代前半からローカル線を運航する6社(青木航空、日東航空、富士航空、中日本航空、北日本航空、東亜航空)が設立されていた。前章で触れたように当社は1959年にその一つである北日本航空に資本参加していたが、他の民鉄各社も同様に新しい交通事業として航空事業参入の機会をうかがっており、中日本航空へは名古屋鉄道が資本参加するなどの動きが見られていた。

こうしたなか、6社の内の1社である富士航空から当社に経営参加が要請された。当社は航空事業の将来性を考えて要請を受諾し、1961年3月に発行済み株式18万4000株(持株比率51.1%)を取得して、富士航空を傘下に置いた。

富士航空は1952年9月に設立された会社で、1954年に不定期航空運送事業の免許を取得し、鹿児島〜中種子(種子島)、鹿児島〜西之表(種子島)、新潟〜両津(佐渡島)の3路線で運航していた。主たる航空機はセスナ172型などの小型軽飛行機と、次代の都市交通機関としても関心を集めていたヘリコプター機であった。

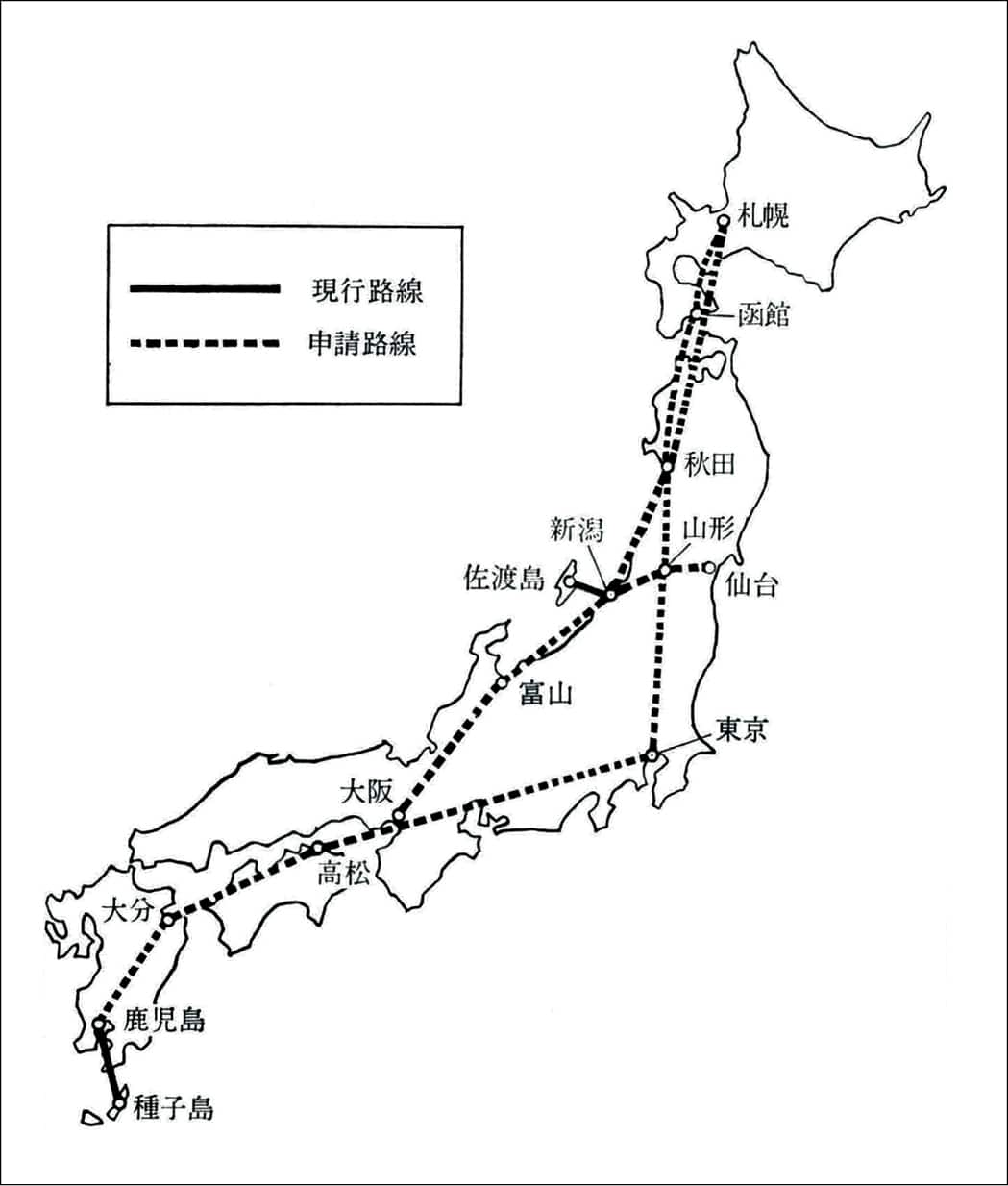

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

1961年8月、富士航空は資本金を3倍に増額して5億4000万円としたうえで、40人乗りの双発旅客機(コンベアCV-240)3機などを購入して輸送力を増強したほか、東京〜高松〜大分〜鹿児島を結ぶ定期航空路線を申請し、認可を受けて1963年7月から1日1往復で就航を開始した。

このころ運輸省は、日本航空と全日本空輸の大手2社育成に続いて、ローカル線を主力とする前出の6社の育成を図ることとし、経営基盤が強固で、定期路線の営業に適した技術を有する会社に、主要都市を結ぶ一部幹線の就航を許可する方針を打ち出していた。富士航空が増資を図り、東京からの直行便がなかった四国の高松と、別府、桜島という観光地を擁する大分、鹿児島を結び、すでに就航している鹿児島~種子島への路線への相乗効果も狙った東京〜高松〜大分〜鹿児島を結ぶ新路線を開設したのも、大手2社に次ぐ第3の航空会社をめざす一里塚とするためでもあった。

さらに運輸省は、東京〜大阪など主要都市を結ぶドル箱の幹線については、大手2社間での協力関係の確立、提携の強化を、ローカル線中心の6社については、事業者の集約による輸送秩序の確立をめざす施策が推進された。

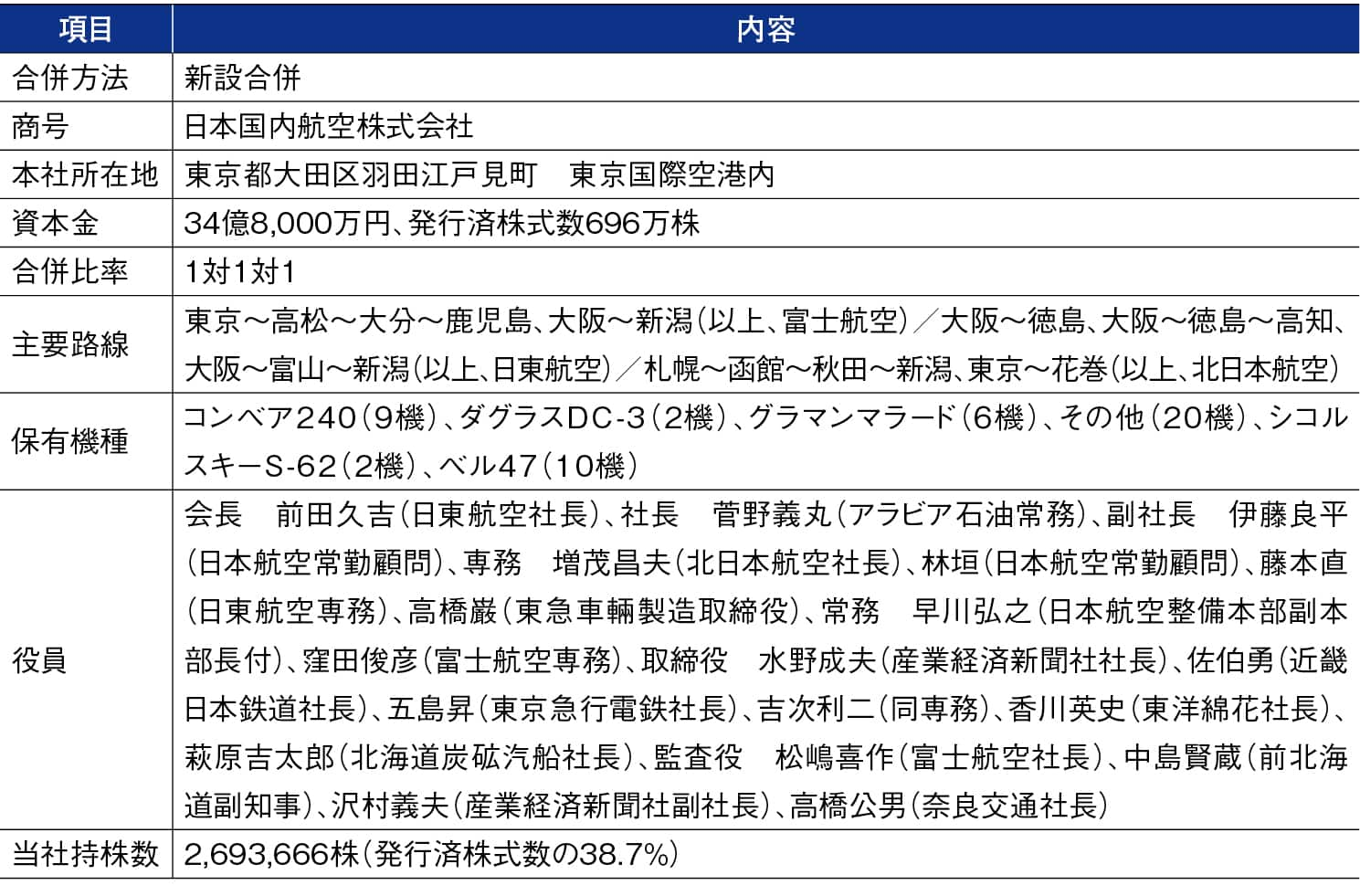

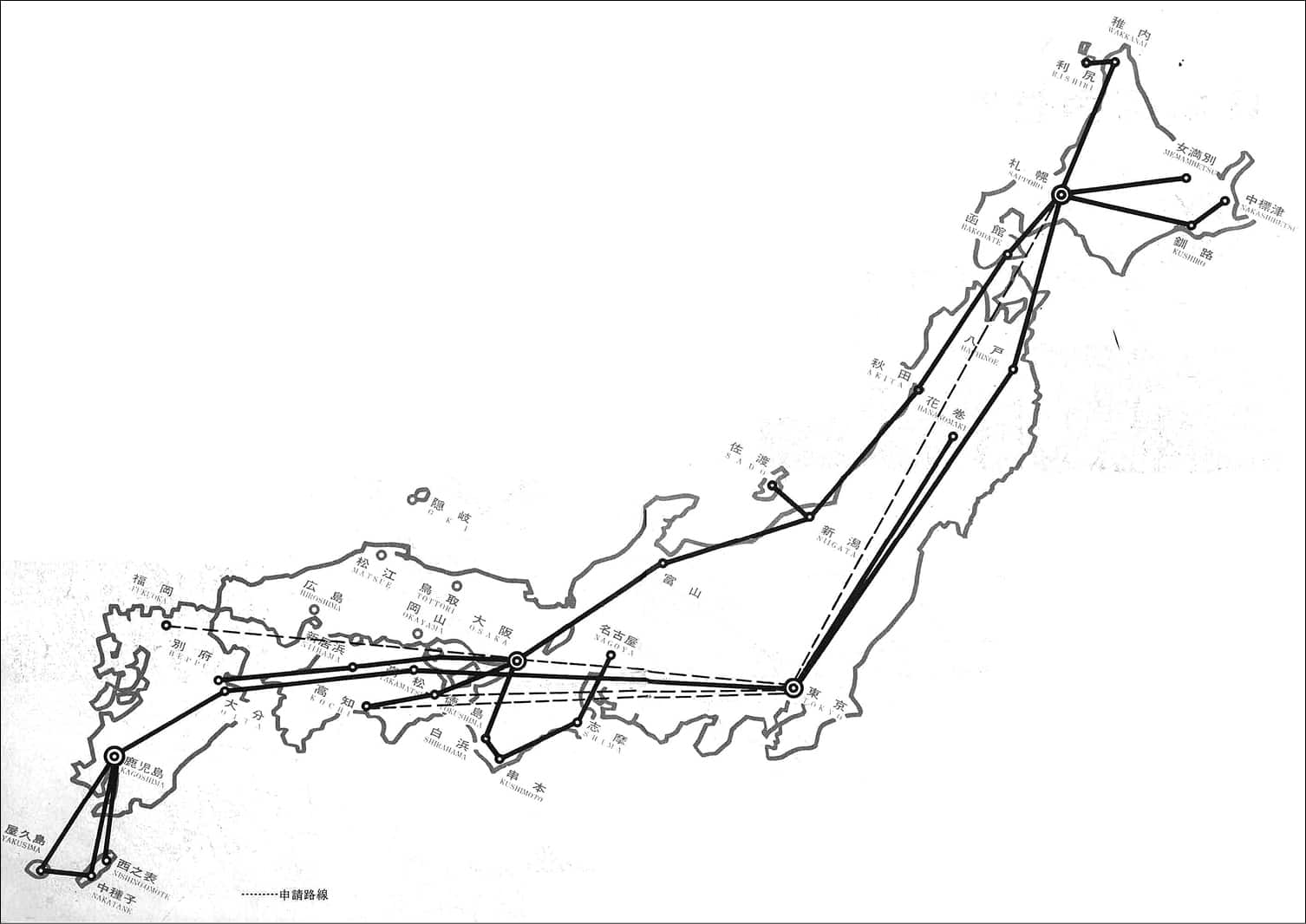

こうしたことから、全日本空輸は1962年に東亜航空、中日本航空、新設の長崎航空と業務提携協定を結び、さらに翌1963年には一部路線で競合にあった藤田航空を合併し、全日本空輸による系列が確立された。そして、残る富士航空、北日本航空、日東航空の3社も、運輸省の勧奨もあって合併の機運が生まれ、1964年4月15日、3社対等合併により日本国内航空が誕生。北海道から鹿児島まで17都道府県の28都市を結ぶ航空会社としてスタートした。なお、当社は日本国内航空の株式38.7%を保有する筆頭株主となり、同社は当社傘下の航空会社となった。

出典:『東京急行電鉄50年史』

注:『東急グラフ』1964年6月号をもとに作成

3-4-2-2 日本国内航空の経営再建と業界再編の動き

日本国内航空は旧3社の路線を継承し、定期路線9路線と不定期路線18路線の路線網となった。しかし、いずれも地方都市を結ぶ路線であったことから、幹線への参入を関係当局に強く要望。運輸省は日本国内航空の育成を念頭に参入を認めることとし、1965(昭和40)年3月1日、東京〜福岡、東京〜札幌の幹線を就航させた。機材には新型のコンベア880M型ジェット機を導入し「銀座号」と名づけた。待望の幹線乗り入れにより営業範囲が拡大した日本国内航空は、日本航空、全日本空輸に続く第三勢力の座を獲得した。

しかし、搭乗率の低いローカル線が主体で赤字体質の3社が合併した日本国内航空は、厳しい経営状況が続いた。北海道や日本海側の路線が多いため冬場に運航できない割合が高いこと、幹線参入用に投入した新型ジェット機(前述のコンベア880M型導入に加えて、ボーイング727型ジェット機の1966年導入が決まっていた)の購入負担が大きかったことが、経営の重荷となった。さらに「昭和40年不況」といわれた東京オリンピック後の不景気と、後述の飛行機事故による需要減退も重なり、初の通年決算となる1965年度決算では営業損失が26億6790万円になった。日本国内航空は1964年の設立時から日本航空との協調態勢にあり役員派遣などの人的支援を得てきた。しかし、東京~札幌、東京~福岡の幹線において運賃を共同で積み立てて配分する運賃プール制や、施設・機材の共同利用、整備費用の割引といった施策は、検討されたものの、日本航空が当時政府の監督下にあったことなどを理由に、実現に至らなかった。

こうしたなか1965年12月、運輸大臣の諮問委員会である航空審議会から「将来におけるわが国の定期航空運送事業は国際線1社(日本航空)、国内線2社(日本航空、全日本空輸)が適当である」「日本航空は将来、国際線本位に移行する」「日本航空と日本国内航空の一体化を進める」などとする答申が出された。これを受けて運輸省が行政指導を進めていたさなか、1966年2月から3月にかけて、東京周辺で国内外航空会社の大型ジェット機の大事故が3件も続いた。業界再編はいよいよ急務となった。

そして、1966年6月、日本航空と日本国内航空は将来の合併を視野に入れた覚書を締結。これと同時に日本国内航空では役員の大幅入れ替えが行われ、新しい経営陣は日本航空からの役員が大半を占めることとなり、当社からの役員は五島昇など3人にとどまった。これにより日本国内航空は資本のうえでは東急傘下にあったが、実質的な経営は日本航空が握ることとなり、社内報『清和』1966年9月号では、経営難にあえぐ日本国内航空の姿を「志なかばで病の床に倒れる」と表現した。

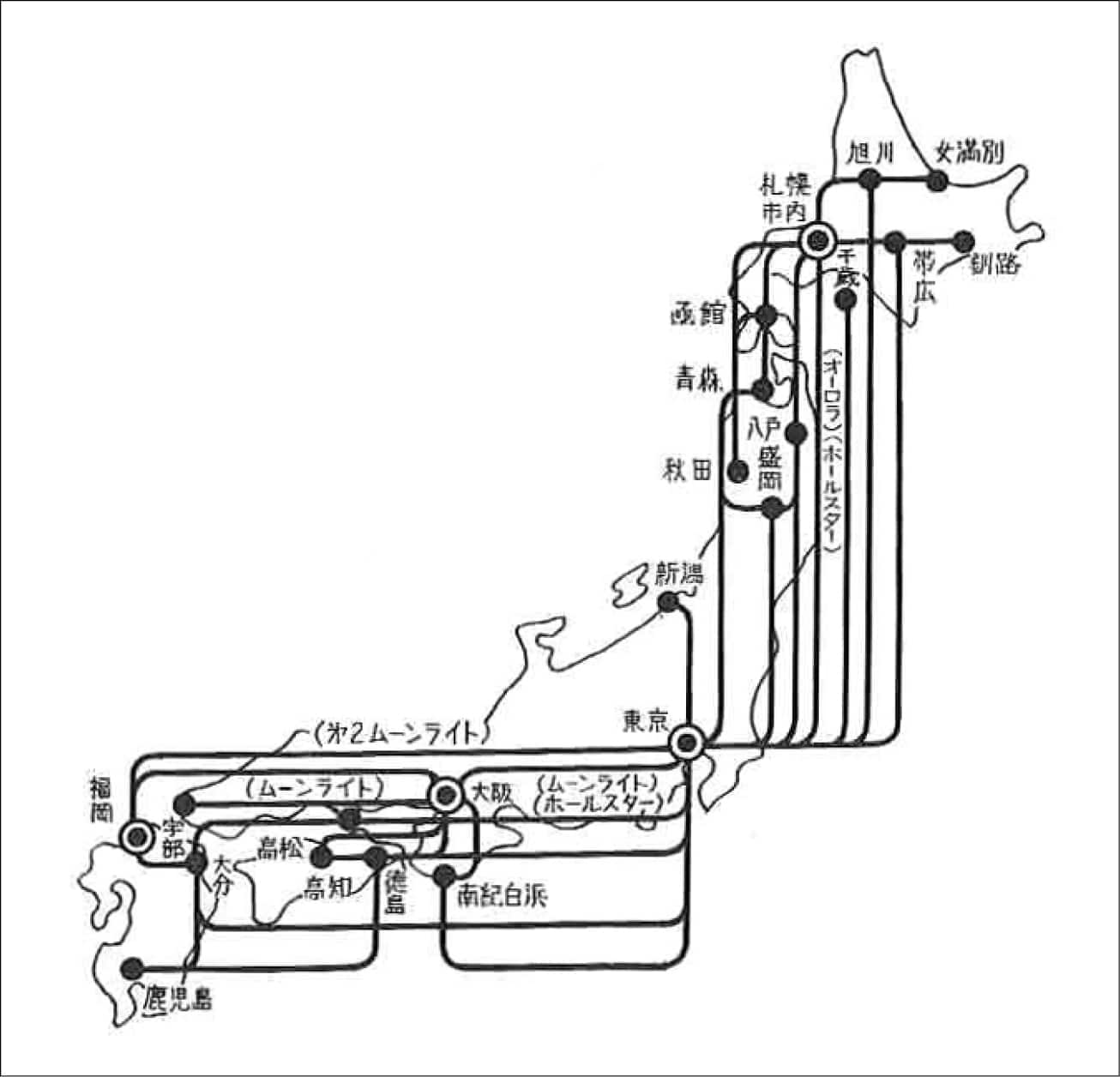

その後、新体制の下で日本国内航空の経営再建が図られた。1967年5月の減資によって約70億円あった累積損失は約43億円に低減し、不採算路線の休廃止、使用機材のYS-11型機への統一、幹線の日本航空への運営委託、人員削減など合理化が断行された。この間、相次ぐ航空事故の余波で一時的に低迷していた航空旅客需要の回復や、東京~旭川線など新規路線の開設なども寄与して、日本国内航空の業績は好転し、1967年度に設立以来初めてとなる約7億円の営業利益を上げた。そして、1968年度には約6億5000万円の当期純利益を計上、翌1969年度も業績は好調に推移して約24億5000万円の当期純利益を計上して累積損失を半減、1971年度には累積損失を一掃できる見通しとなった。

出典:『清和』1970年1月号

こうした好業績は日本国内航空1社にとどまるものではなく、旅客需要拡大により、大手2社はもとより航空各社が極めて好調であった。これによって各社共強気の拡大政策を取ったことが、1965年12月に答申された「国際線1社、国内線2社」という国の業界再編方針を転換させることになる。運輸省は、航空業界の情勢の変化を受けて従来の考え方を変える必要があるとして、日本国内航空と日本航空の合併、東亜航空と全日本空輸の合併をいずれも白紙に戻して、日本国内航空と、東亜航空が合併する機運が高まっていった。両社の合併により東亜国内航空が誕生するのは1971年5月のことであった。