第2章 第4節 第1項 観光・レジャー事業への進出

2-4-1-1 観光立国としての国家的成長を志向して

五島慶太は戦後に公職追放を受けていた際、藤田興業(藤田財閥の中枢を担う藤田鉱業から不動産・観光分野などを主体に設立)の顧問を務めていた。同社の社長小川栄一(のちに設立される藤田観光の創業者)とは同郷の友人でもあり親交が深かったことから就任したものである。この間、戦後の日本を観光立国にするべきという同氏の主張に触れて大いに刺激を受け、慶太自身も「観光立国」という国家的見地からの観光事業構想を描いていった。そして、公職追放を解除されて1951(昭和26)年8月に当社に復帰した際、観光事業への進出の意向を示した。

日本には四季折々の変化や、恵まれた豊かな観光資源がありながら、観光地や宿泊施設といった受け入れ態勢の面では戦前から大きな進展がなく、交通手段も未成熟であった。戦後復興をなし遂げつつあるなかで、国民の生活の向上と共に、遠出を伴う観光の需要は伸びると目され、また海外からの渡航者が増えれば自ずと国内での消費が促され、外貨獲得の一助となって日本経済の発展に寄与できると考えられていた。

当社は、1953年7月に観光バス事業の認可を得られたことで、観光事業へ本格的に進出する機運が高まり、観光資源に恵まれた地域(伊豆半島、北海道、上信越など)へ進出していく。これら各地域での開発については後述するが、観光事業を経営的に成り立たせるうえで重要となるのが、観光資源、観光客の受け入れ施設(宿泊施設など)、交通手段に関する情報を総合的に把握・提供し、斡旋できる機能を有することであった。

このため当社は、旅行の斡旋を総合的かつ専門的に行う会社を設立することとし、1956年1月に資本金3000万円で東急観光株式会社を設立。直ちに東京都知事宛てで「旅行あっ旋業(以下、旅行業)」の申請を行い、同年3月に登録された。事業内容は旅行業全般に及び、活動区域も全国一円とした。初代社長は五島昇が務めた。

「観光事業」の将来の可能性を語った五島慶太の語録を見ると、「全国各地に大衆を受け入れるにふさわしい観光施設や宿泊施設、出発地から目的地までの交通手段が整えば、所得の拡大に伴って観光需要は自ずと拡大し、やがては外国人旅行客の誘客につながる。そして、これらを東急系列の会社で賄い、東急観光が斡旋できれば、東急事業団に「観光」を軸とした事業の大きな幹が構築できる」との構想であった。この構想は五島慶太の死去(1959年8月)後も引き継がれ、長距離移動に適した航空事業への参入(次章で詳述)や国内ホテルチェーンの展開など、「観光サービス事業群」が構成されていくこととなる。

2-4-1-2 営業拠点の案内所を全国規模で急拡大

東急観光はこうした構想の下設立されたが、同社の30年史『旅路30年』の冒頭に「はじめに星ヶ岡茶寮ありき」とあるように、実際には旅行業と旅館食堂業の二本柱でスタートした。当時は東急グループを「東急事業団」と呼称することが多かったが、その東急事業団における観光事業の要の会社とはいえ、同社の設立直後の陣容は、当社自動車部から継承した都内の案内所2か所(渋谷、新橋)と星ヶ岡茶寮のみと小規模であった。

星ヶ岡茶寮は、東急不動産から建物を借り受けて、1956(昭和31)年3月に開業した高級中華料理店である。もともとは1883(明治16)年に皇居御造営の残材の払い下げを受けて建てられ、政財界人などが集っていたという由緒ある場所で、1925(大正14)年には会員制の高級料亭となった。この時に顧問を務めたのが美食家として知られる北大路魯山人である。太平洋戦争で焼失したあと再建されたが、維持管理に経費がかさむことから五島慶太に話が持ちかけられ、東急不動産が買収していた。

その後当社や関連会社からの継承を受ける形で、東急修学旅行会館、東急江の島レストハウス、伊豆今井浜温泉の真砂荘と海浜ホテル、箱根中強羅温泉の恵風会館、那須温泉の清風荘の営業を開始。会社設立初年度中には旅館食堂業の事業所が7か所となった。

一方、旅行業の拡充には、国鉄を利用する団体旅客を取り扱う事業者になることが、この時期では肝要であった。このころ、旅行業者は全国で1000社、東京だけでも200社を超えていたが、この内国鉄の団体取扱指定業者は10社で、さらに国鉄団体券の発売業務の指定を受けている業者は日本交通公社など大手4社に限られていた。これらの指定を受けるには一定規模の取扱実績や、全国規模で案内所を展開していることが条件であった。

そこで同社は、旅館食堂業での売上を資金に、破竹の勢いと形容するにふさわしいスピードで案内所の設置を全国で進めた。各地の旅行業者を買収するなどして、1959年末までに青森県から福岡県まで合計46か所となった。こうしたなかで、1957年4月に国鉄の団体旅客取扱指定業者となり、1958年5月には国鉄団体乗車券の発売が許可された。旅行業界は日本交通公社の寡占状態が続いていたが、1958年春には国内旅行大手4社の一つに数えられるまでになった。設立からわずか2年余りの急成長であった。

もう一つ1950年代の観光事業を巡る動きで特筆すべきは、国際線航空券の販売代理店業務を行う東急航空が当社関連会社となったことである。同社の前身はGHQ出身の日系二世が1953年10月に設立したハワイアン・トラベル・サービスで、IATA(国際航空運送協会)公認代理店として、主に米国本土およびハワイからの訪日観光客を対象に営業していた。日本国内における受け入れを強化する必要から当社に経営参画が求められ、「海外から訪れる観光客を増やすことで外貨を獲得したい」と考えていた五島慶太会長がこれを受諾。株式の50%を取得し、のちに社名を東急航空に改めた。これにより国内観光事業と国際観光事業の両輪を整えることができた。

さらに1959年には、1964年の東京オリンピック開催が決定し、訪日観光客のさらなる増加が予想されるなかで、東急観光と東急航空の連携を強化する必要が生じ、1960年1月に両社を合併した。

2-4-1-3 観光を軸とした地域開発 ①伊豆半島

伊豆半島は、風光明媚で気候も温暖にして、数々の温泉地に恵まれた観光地である。東京からは手ごろな距離にあったが、天城山をはじめとする山々が多く、平地が少ないことなどから交通の便では長らく利便を欠き、観光誘致の足かせとなっていた。

1898(明治31)年に豆相鉄道(のちの駿豆鉄道。現、伊豆箱根鉄道)が三島駅から伊豆長岡に至る鉄道を開業、のちに修善寺まで延長したが、半島の中南部では山間を走るバスに頼るしか方法がなかった。また大正時代には鉄道省により、熱海から半島南端の下田に至る路線が計画されたが、国が緊縮財政をとったため、1938(昭和13)年に熱海~伊東間が開通したにとどまった。

五島慶太は、自身の病気療養を機に伊豆半島への関心を深め、韮山の北条氏邸跡に位置した水宝閣など複数の温泉旅館を買収したほか、当社の関連会社である関東乗合自動車が伊豆半島内で旅館経営やガソリンスタンドの経営に乗り出し、各地のタクシー会社を買収して営業を継承した。

こうして伊豆半島進出の布石を打った当社は1956年2月、伊東下田電気鉄道の名称で、伊東〜下田間の地方鉄道敷設免許申請書を提出した。この申請にあたって当社は、着工後1年ないしは2年以内に完成させ、完成後は国鉄と協定して相互乗り入れをする計画を立てていた。申請後の記者会見で五島慶太会長は「この鉄道敷設は私の企画した会心の仕事であり、終生の事業として伊豆の人々のために尽くしたい」と述べ、固い決意を示した。

免許の出願後、運輸大臣に対して各方面から陳情が行われた。伊豆半島南部の人々は待望久しい鉄道敷設として歓迎し、とくに下田町では町民一丸となって実現に向けて邁進する姿勢を示した。当初は民鉄が経営することへの不安から、国鉄による鉄道建設を訴える声もあったが、やがて静岡県知事、地元選出の衆議院議員らも当社の出願を支持する意向を固め、免許交付に向けて大勢が固まったかに見えた。

出典:『東京急行電鉄50年史』

だが1957年3月、西武鉄道系列の駿豆鉄道が、当社の申請とほぼ同じ経路をたどる地方鉄道敷設免許申請を行った。同社の趣旨は、伊東〜下田間の路線は本来ならば国鉄が敷設すべきであり、もし民間に託すならば、伊豆半島ですでに実績がある駿豆鉄道に免許すべきである、というものであった。

当社と西武鉄道は、すでに運輸交通事業や百貨店事業、観光事業の分野でしのぎを削っており、マスメディアは「東急対西武」「五島慶太対堤康次郎」の構図で記事を書き立てていた。箱根のバス路線などを巡って西武鉄道と小田急電鉄が覇権争いを行い、小田急支援についた当社を含め「箱根山戦争」と呼ばれたこともあった。伊東〜下田間の鉄道敷設を巡る対決も格好の話題となり、「伊豆戦争」とも呼ばれた。

伊東〜下田間の鉄道敷設は2社による競願となり、運輸審議会において公聴会が開催されることとなった。1957年7月、両社の他参考人、利害関係者が意見を陳述した。利害関係者の1社で、伊豆半島で手広くバス事業を展開していた東海自動車は、当社側と西武側に対して中立の立場を取っていた。

当社が免許を取得するためには、東海自動車の同意が必要であった。そこで同社との協議を進めていたが、同社は当社による株式買収や競合バス路線開設による競合を警戒して話し合いはなかなかまとまらなかった。しかし最終的には衆議院議員の立ち会いの下、1959年1月覚書の締結に至った。当社は東海自動車の株式取得やそれに類する行為をしない、東海自動車のバス路線を侵さない、などの内容であった。

この後間もなく運輸審議会が、競願事項にかかわる答申書を運輸大臣に提出した。伊東〜下田間の鉄道敷設を民間に免許することは差し支えないと認められること、伊東下田電気鉄道の方が先に申請しており地元住民の支持を得ていると認められること、などから当社側の伊東下田電気鉄道に免許するのが適当であるとの内容であった。こうして1959年2月、申請から3年を要して運輸大臣から免許が公布された。

伊東〜下田間の鉄道敷設は、当社にとって戦後最大の投資となることから、万全の体制を整えることが必要であった。このため、かつて目黒蒲田電鉄時代に土木業務を指揮し、「大東急の再編成」で小田急電鉄に移籍した副社長を、新路線建設の専任責任者として招聘。また1958年10月に伊東下田電気鉄道建設委員会を当社内に設置して、用地買収計画から建設工事の企画設計、各種手続きの準備などを推進していた。

免許交付後の1959年4月、伊東下田電気鉄道の創立総会が開催された。資本金10億円の内当社は4億7100万円を出資、当社の大株主である第一生命保険や日本生命保険、関連会社などのほか、大東急から分離した民鉄3社も出資した。これがのちの伊豆急行の始まりである。

2-4-1-4 観光を軸とした地域開発 ②北海道

五島慶太会長が北海道に関心を持つようになったのは、正力松太郎(衆議院議員、読売新聞社社主)が1955(昭和30)年11月の第3次鳩山一郎内閣の北海道開発庁長官に就任したことがきっかけであった。正力と五島は東京大学時代の同期で、とくに卒業後に親交が深くなり、戦前に多摩川園で読売新聞社との提携で菊人形大会やつつじ人形展を開催したのも、正力との交流の一面であった。

正力松太郎は1956年4月の北海道開発審議会において、運輸交通網整備の必要性を訴え、北海道一円の交通網(鉄道・バス・陸運送など)を経営する半官半民の特殊会社を設立して、国鉄が同社に経営を委託する構想を披露した。同年末の内閣総辞職により構想は立ち消えとなったが、五島慶太会長はこれに感じ入るところがあり、自身の構想を練っていた。

五島慶太は、1956年8月に北海道を視察して回り、鉄道院総務課長時代に、定山渓鉄道(現、じょうてつ)の開通式(1918<大正7>年)に出席するため北海道を訪れた当時と比べて、さほど開発が進んでいない現状を見て、北海道の地域開発に着手することを決意した。

戦後のベビーブームを契機に人口増が続くなかで、北海道はその受け皿となる余地が十分にあり、また複数の国立公園や国定公園があり、本州とは異なる景観を有するなど観光資源に恵まれているにもかかわらず、開発が遅れているのは、交通網の拡充が不足しているからであった。

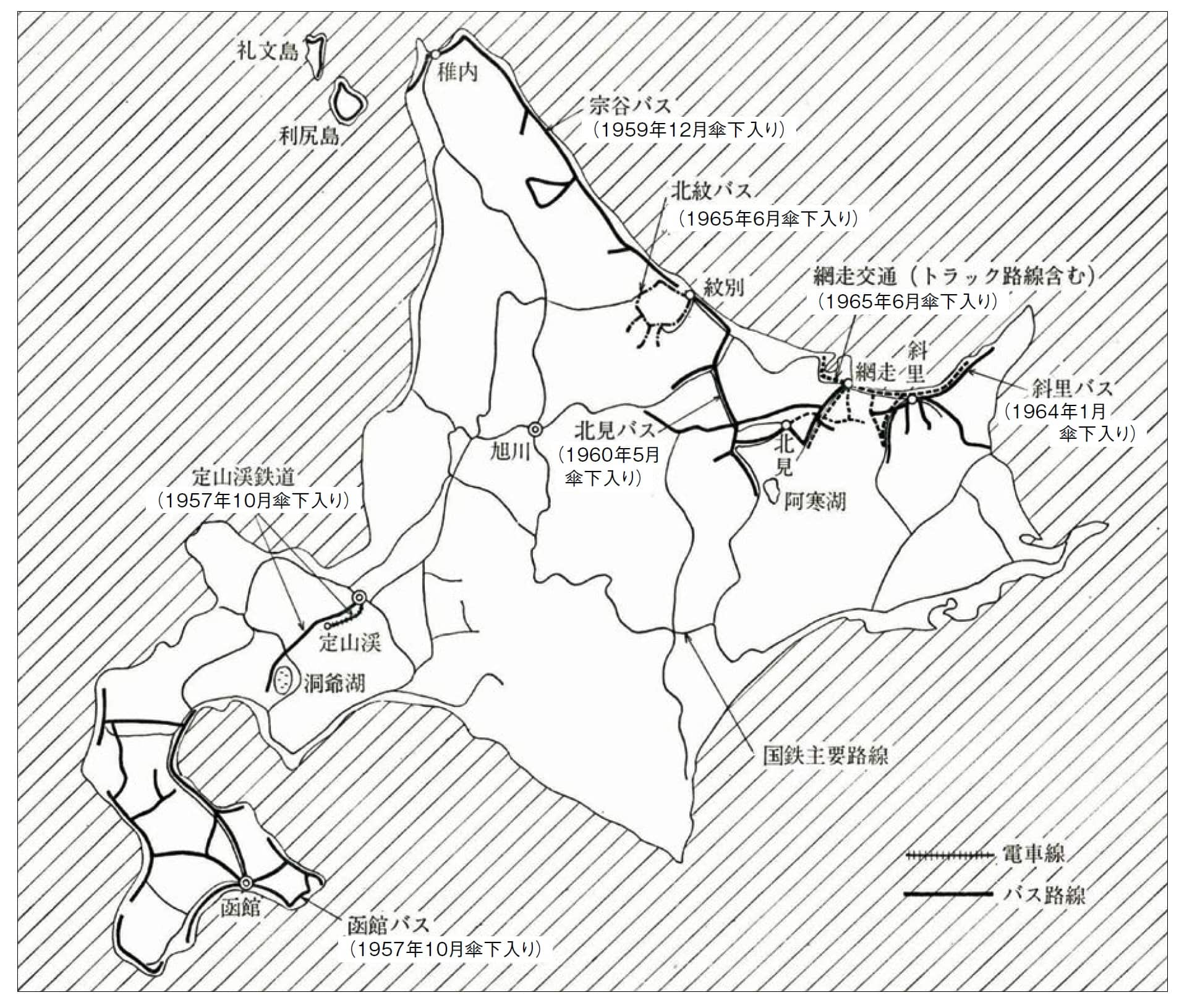

1957年6月に再び北海道を訪れた五島慶太は記者会見を行い、自身の構想を語った。それは正力松太郎の構想を引用しつつ道内交通における現状の課題を挙げ、道内民鉄2社(定山渓鉄道と夕張鉄道)の路線を結ぶ新路線の建設、定山渓鉄道沿線の住宅地開発、道内で航空便を就航させていた北日本航空の充実など、多岐にわたるものであった。地元紙は、北海道の財界や一般道民が歓迎の意を示したと報じた。

〈定山渓鉄道の買収〉

このなかで急務としたのは、札幌から豊平川沿いを走り、道内でも屈指の観光地である定山渓温泉との間を結ぶ、定山渓鉄道のテコ入れである。

同社は1918年に温泉旅客の輸送と鉱石・木材などの貨物輸送を目的に開業したが、鉱山の休止を受けて旅客輸送に注力することとなった。1929年10月には北海道初の電化(直流1500V)を行い、戦後は米軍駐留基地向け貨物輸送で活況を呈したものの、駐留軍が撤退したあとは業績低迷していた。

北海道観光の振興に今後の期待がかけられ、輸送力の強化が必要とされたが、自力での経営再建は困難と判断、五島慶太の構想を受け入れて、当社に経営参加を促してきた。そこで当社は1957年に同社の株式45%を取得して筆頭株主となり、五島昇社長をはじめ取締役を送って経営の再建にあたった。

五島慶太は定山渓鉄道買収の意義について、ことあるごとに当社の北海道進出にあたっての「金平糖の芯にする」という言葉を使っていた。これは定山渓鉄道を当社北海道進出の中核とし、同社を拠点として北海道の各方面に、あたかも金平糖のように角を出し発展していくことを表現したものであった。

定山渓鉄道の再建策としては、鉄道を観光目的以外の利用を増やすため、高等学校2校を沿線に誘致したほか、3駅を新設して沿線住民の利便を向上させた。またバス事業については観光バスの拡充を図ると共に、他社との競争が激しくなっていた乗合バスは路線の開発・免許取得に努めた。その他の付帯事業では不動産事業を展開していた定山渓沿線土地を傘下に収め、直営で不動産事業を開始。定山渓沿線土地は商号を定山観光に変更し、地元旅館を買収して、ホテル経営にも進出した。

こうして定山渓鉄道は徐々に業績を向上させた。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

〈函館バスの買収〉

戦時中の北海道旅客自動車運輸事業の整備統合の一環として、14の事業者が統合されて誕生した函館バスは、戦後、全国の乗合バス業と同様、利用者の増加、大型ディーゼル車を採用などで順調に業績を向上させていた。しかし1955年以降、沿岸漁業の不振に伴う函館地域の経済力低下や競合バス事業者との競争のための先行投資の負担増加などにより、業績が悪化した。さらに、1954年から翌1955年にかけて、夏場のかき入れ時に、労使紛争の激化に伴う長期のストライキが行われたことで、利用者からの信用を失い、極度の経営不振に陥っていた。

同社社長と後述する日東タイヤ役員の縁を伝って当社に再建が要請され、当社はこれを承諾。1957年に同社株式の52%を取得し、役員を送り出して再建に着手した。とくに同社副社長に就任した斉藤忠は当社の乗合バス事業に精通しており、その手腕を発揮した。

まず労使関係の改善を図ったうえで本社による企業統治を強化、車両の増備や修理工場の充実を行って事業環境を整えた。運賃値上げの効果もあって、1958年度には大きく収入を伸ばすに至った。同社ではその後、乗合バス会社や大沼国定公園の遊覧船事業を買収し、事業の多角化で経営の安定を図り、1960年度には5%配当を行うまでになった。

〈北見バスの買収〉

北見バス(現、北海道北見バス)もまた、戦時中の事業者統合により誕生した乗合バス事業者である。北海道の東部、北見市を中心としたオホーツク海側一帯に営業路線を有し、阿寒および大雪山の両国立公園、網走国定公園といった観光地と国鉄線の駅を結ぶ乗合バス事業を経営の主軸としていた。かねがね五島慶太会長は、鉄道の発達が遅れている北海道においては、合理的なバス路線を編成し、乗り換えの不便を解消することによって、観光客誘致につながるとの信念を抱いていた。

そこで定山渓鉄道社長が北見バス側に当社の傘下入りを打診した。同社内では意見がまとまるのは難しい状態であったが、当時の北見市長が話をとりまとめ、1958年に当社が北見バス株式の50.2%を取得した。役員を派遣したのは1960年からであった。

〈北日本航空への出資、その他〉

北海道と東京を結ぶ航空路としては、すでに1951年から日本航空が羽田〜千歳空港間を就航しており、観光誘致を図るうえで重要な役割を果たしていた。しかし道内に目を向けると、とくに北部では列車の運行本数が少なく、道路も未整備で、道内の移動に時間を要する不便さがあった。

道内にはプロペラ機(ダグラスDC-3)1機で周遊飛行を行う北日本航空があったが、業績不調に苦しんでおり、当社に融資の依頼が持ち込まれた。当社は、道内の航空事業には将来性が見込めることから、この依頼を機に経営参加を申し入れ、1959年までに同社株式の24.4%を取得した。これが後述するのちの日本国内航空、東亜国内航空・日本エアシステム設立に至るルーツの一つである。

このほか当社は、札幌急行鉄道を設立して札幌〜上江別間の地方鉄道建設を行う計画を立てた。将来的に定山渓鉄道と夕張鉄道を結ぶための布石であった。1958年3月に発起人代表・五島慶太の名前で敷設免許申請書を提出したが、その後の調査・研究の結果、採算性が見込めないなどの理由から申請を取り下げた。

2-4-1-5 観光を軸とした地域開発 ③上信越

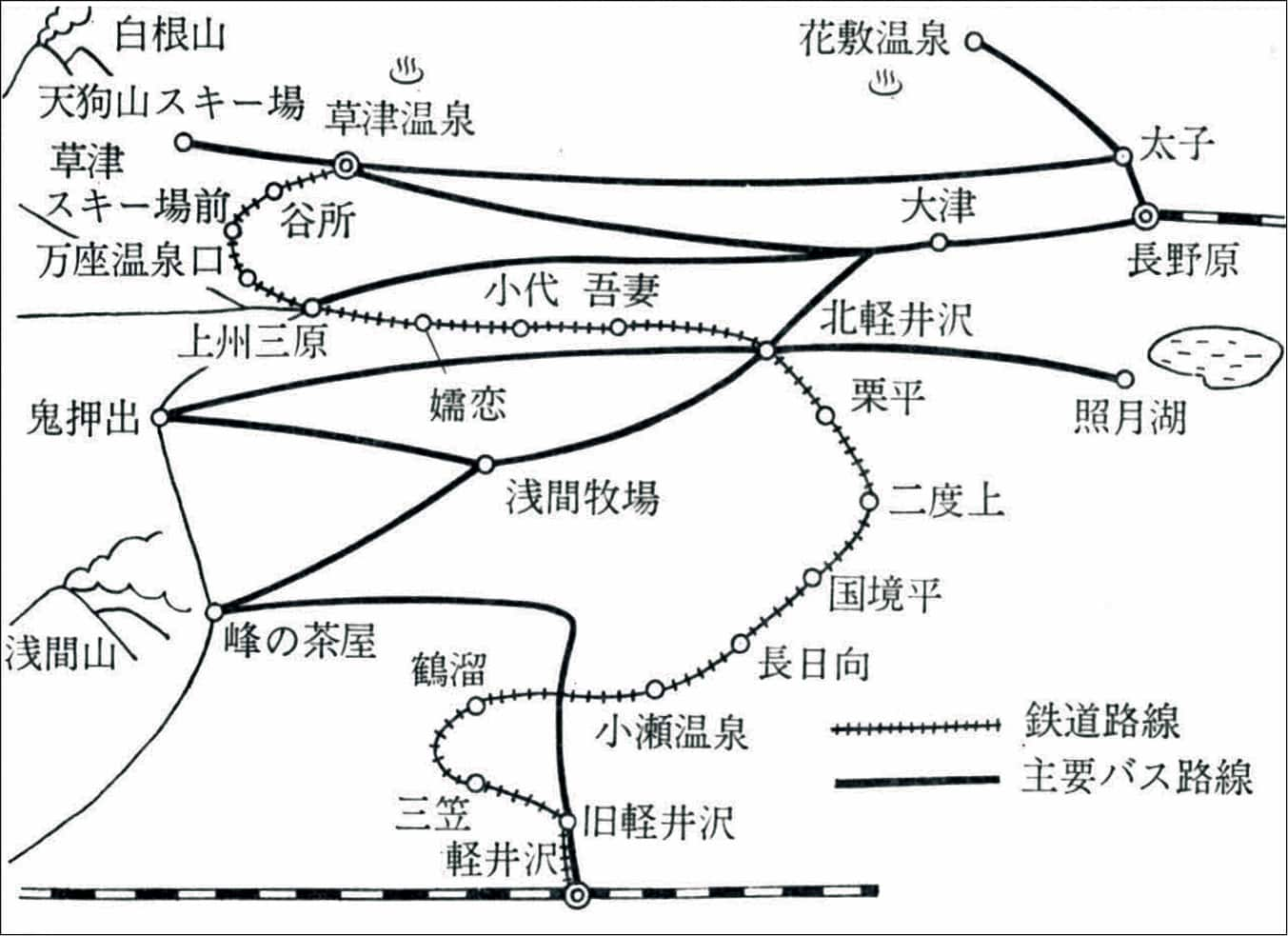

五島慶太が長野県小県郡青木村の出身であることや、鉄道院監督局在籍時に飯山鉄道(1921年に豊野~飯山間が開通、のちの国鉄飯山線)や上田市および青木村周辺の鉄道建設(1921年開業の上田温泉電軌青木線など)について指導や援助を行い、同地域の交通網形成に役割を果たしたことから、上信越は当社との縁が深い地域である。

上信越もまた東京から比較的近く、複数の国立公園に恵まれており、ここに至る鉄道や道路を整備して、観光施設を完備すれば、海外からの訪日観光客を誘致できると考えられ、当社は積極的な進出を図っていった。

上信越への進出の発端は、戦時中の1945(昭和20)年4月の草軽電気鉄道の買収であった。この買収は、食糧増産の国策に沿ったもので、浅間山麗でのジャガイモ栽培・輸送を始めたが、事業拡張を意図したものではなかった。同年に国鉄長野原線(のちに延伸して現、JR吾妻線)が開業し、東京と草津が最短経路で結ばれたため、軽井沢と草津を結ぶ同社線は大打撃を受けた。

同社は1962年に鉄道を廃線とし、バス事業を主体とした草軽交通として生まれ変わることとなる。

出典:『東京急行電鉄50年史』

〈白馬観光開発の設立とスキーリゾート開発〉

北アルプス八方尾根は、古くから登山家や上級スキーヤーに親しまれてきた。地元では、さらなる観光客の誘致を図るための開発を計画し、これを進めるための協力を五島慶太に依頼してきた。これを受けて白馬での事業が始まった。

当社は、同地での観光開発に関する調査・研究を行い、大型ロープウェイの建設のほか、スキーリフト、観光ホテル、ロッジ、休憩所など、スキーをより楽しめる多彩な施設を計画した。今でいうスキーリゾートの開発である。1957年に普通索道事業免許申請書を提出して免許を得たあと、これらの計画を総合的に推進するため、1958年7月白馬観光開発を設立した。同年12月に全長2090mのロープウェイ、終点に八方山荘、始点に食堂を備えた施設が完成し、八方尾根スキー場の営業を開始した。

国鉄が新宿駅から信濃四ツ谷駅(現、白馬駅)に直通する準急列車を運行したことなどから予想以上のスキーヤーが集まる上々のスタートとなった。ロープウェイの開業により、初級スキーヤーにも親しまれる大衆的なスキー場となり、集客力が高まった。こうした利用客の増加に対応すると共に、訪日客の受け入れをめざして、1959年には白馬東急ホテルを開業した。地元でも民宿の開業も相次いだほか、その後も八方尾根スキー場の拡充に連携して取り組んだ。

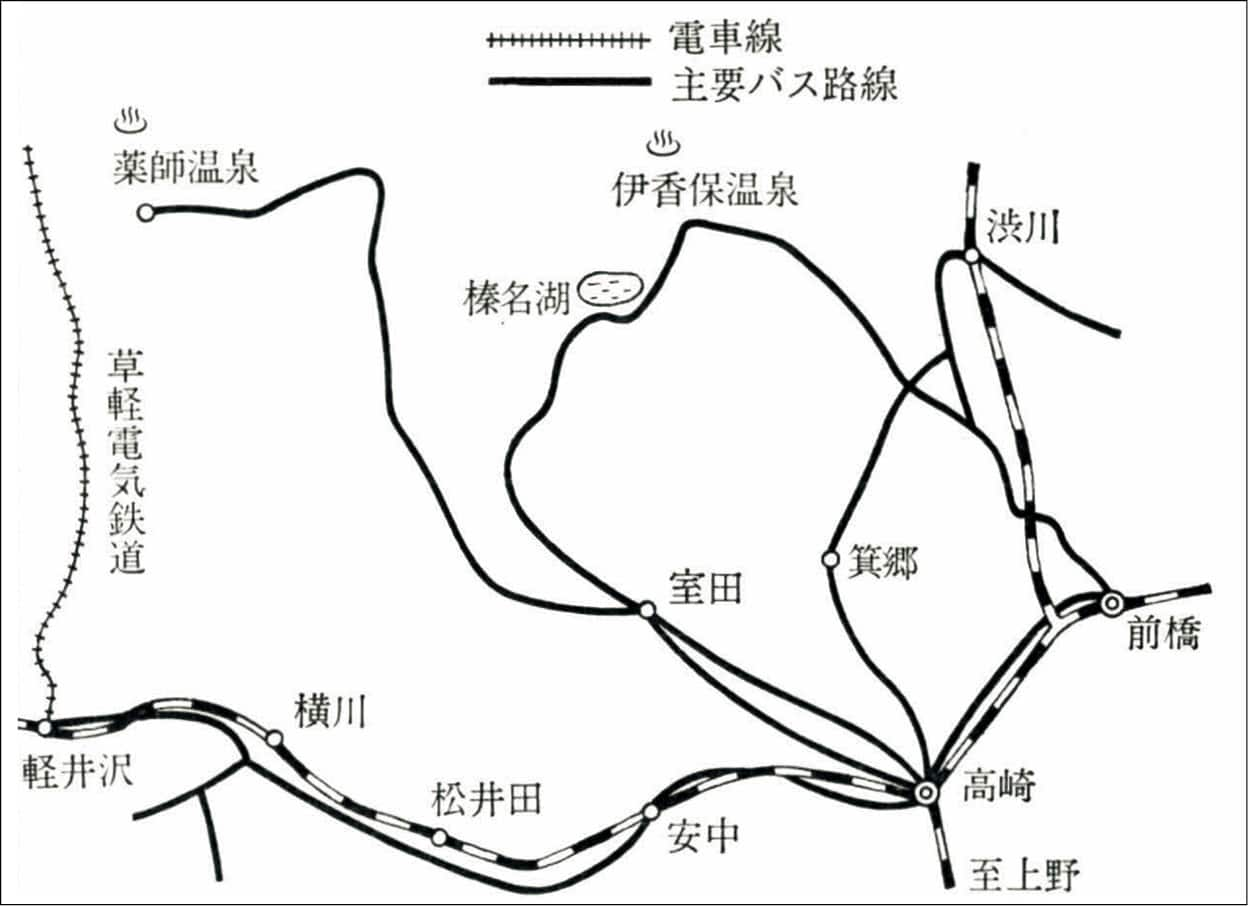

〈群馬バスの買収〉

群馬バスは戦時中の事業者統合により誕生したバス事業者で、戦後の労使紛争や経営権を巡る内紛などで経営が行き詰まっていた。当社は榛名湖周辺の観光開発にもかかわる同社に経営参加することを決め、株主の支持を得て1957年4月までに同社株式の53.6%を取得、6月の臨時株主総会以降、当社から役員を送り出して経営再建に着手した。

同社は高崎市や前橋市の市街地のほか、高崎〜伊香保〜榛名湖間の観光路線を独占していたが、この時点では乗合バスのみの経営であった。そこで当社が1957年4月に傘下に収めていた桐生のユニオン観光バスを、群馬バスに合併して観光バス事業を強化して、景勝地である榛名湖への観光誘致に努めて業績を回復させた。

出典:『東京急行電鉄50年史』

〈上田丸子電鉄の買収〉

上田丸子電鉄(現、上田交通)は陸上交通事業調整法に基づき1943年に丸子鉄道と上田電鉄の合併で誕生した。

同社は、戦後に再開したバス事業が不振で、鉄道部門をも圧迫するなど、業績が低迷していた。このような状況下、同社の消極的な経営に不満を抱いた労働組合が当社に経営参加を求めてくるに至った。そこで当社は同社の再建に取り組むこととし、1958年の増資時に全額を引き受けて同社株式の53%を取得し、同社の経営再建に積極的に取り組んだ。

注:上田市ホームページ「別所線の歴史」をもとに作成

〈その他交通事業者の買収〉

1959年、当社は木曽福島を中心に36系統のバス路線を持つおんたけ交通、新潟県長岡市および三条市を中心にバス路線を持つ中越自動車、それぞれの株式を買収して傘下に収めた。その後、おんたけ交通は1964年に名古屋鉄道に全株式を譲渡、中越自動車は1960年に長岡鉄道などと合併して越後交通となり、当社傘下から離れた。

2-4-1-6 ホテル事業への本格的な進出

当社では戦時中に強羅とバリ島でホテル経営に着手したが、間もなく手放した経緯がある。また戦後では、軽井沢パークホテル(のちに軽井沢東急ホテルと改称)を1954(昭和29)年3月に、横浜ホテルを同年6月に買収して傘下に収めたが、いずれも小規模であった。

一方1950年6月に、国際観光ホテル整備法が施行された。海外から観光や商用で訪れる外国人が増えつつあるなか、洋式の構造や設備を有し、外国人向けの接遇ができる宿泊施設(ホテルおよび旅館)が少なかったことから、国際的に通用する基準を示し、この基準に適合した施設を国際観光ホテルとするものである。この法律に基づき、政府はホテル整備の助成措置として、税負担や融資の面で優遇を図った。

当社では観光バスや旅館の経営、伊豆半島や北海道、上信越への進出、関連会社による旅行あっせん業の開始など、国家的な見地に立った一連の観光事業を推進してきたが、さらに外貨の獲得に貢献するためホテル事業に本格的に進出することにした。世界最大のホテル会社であるヒルトンホテルズ・インターナショナル(以下、ヒルトンホテルズ社)と提携して、東京都内に国際的にも通用する大規模なホテルを建設することを計画したのである。

ヒルトンホテルズ社は太平洋地域および極東地域でのチェーン展開を確立するため、各国を歴訪していた。この一環で同社のハウザー副社長が1956年1月に来日した。訪日2日目に、財界要人の紹介で五島昇社長が面会し、ホテル建設について提携の申し入れを受けた。その後五島慶太会長との意見交換を行うなどして、一気に計画を進展させ、2月1日に東京ヒルトンホテル(仮称)の建設について仮契約を締結した。2月2日には日本では五島慶太会長とヒルトンホテルズ副社長が、米国では1月28日に渡米していた五島昇社長とヒルトンホテルズ社長が、それぞれこれを発表した。国際的なホテルチェーン構築をめざす同社と、観光事業の積極展開をめざす当社が合意に至るのに多くの時間は要さず、ハウザー副社長の来日から仮契約調印の発表まで、わずか9日間の出来事であった。

当社では1956年3月に東京ヒルトンホテル建設委員会を設置し、土地の選定や建設計画の策定、ヒルトンホテルズ社との交渉、関係官庁との折衝にあたった。しかし観光立国を目標に掲げているにもかかわらず、国の援助は行われず、事態は順調には進まなかった。とくに難航したのが土地探しである。ヒルトンホテルズ社側は敷地面積3万3000㎡(1万坪)を条件としていたが、都内にそれだけの規模の土地は国有地以外には見当たらなかった。

ヒルトンホテルズ社側と度重なる交渉を続けていたが、1958年7月に東京ヒルトンホテル株式会社を設立、12月に2社間で業務契約を締結した。この契約において、ホテルの名称を正式に「東京ヒルトンホテル」と定め、また当社がホテルを建設してその営業をヒルトンホテルズ社に委託する「営業委託方式」とした。ホテル用地が正式に決定するのは1960年代に入ってからのことであった。

都心の巨大ホテルについて、世界一のホテルチェーンと提携して計画を進めていた一方で、当社は全国の主要観光地に自らの手で、国際観光ホテル整備法にかなったホテルを経営することを企図していた。その第一歩となったのが銀座東急ホテルである。敷地には中央区銀座5丁目の当社築地有料駐車場(築地精養軒の跡地)を充てることとした。

ホテル建設用地の近隣に、東劇、新橋演舞場、松竹会館、歌舞伎座などの施設が点在しており、また用地の前を流れる汐留川を使って高速道路が建設され、羽田と銀座が短時間で結ばれるという計画が進んで、ホテルとして好立地になる見通しがあった。

当社は1959年2月に銀座東急ホテルの建設に着手し、同ホテルを経営する会社として東急国際ホテル(のちの東急ホテルチェーン)を設立。1960年5月に開業を迎えることとなる。

2-4-1-7 東映と東映フライヤーズの経営

五島慶太会長は、戦後の事業拡大を進めるなかで、映画事業を柱の一つに育てる意志を持っていた。

第1章でも触れたように、当社は渋谷での娯楽施設充実を図るために、1938(昭和13)年6月8日に東横映画を設立して映画館の経営を始めた。同社は渋谷宮益坂の東横ニュース映画劇場の他、五反田、板橋、幡代、成子坂、川崎、横浜の各地で映画館を営業していたが、戦時中の強制疎開や戦災ですべてを失った。戦後は1945年12月の十条を皮切りに、翌年1月には東横店の3・4階に合計6劇場を、さらにその後も五反田、新宿、新橋などに次々と映画館を開設していった。並行して京都太秦の撮影所(大映京都第二撮影所)を使って映画製作に乗り出した。1947年10月には太泉映画を設立し、撮影所の賃貸、映画製作などを行った。また1949年9月に東京映画配給を設立し、両社が製作する映画の配給を行った。

これら3社は、一時期は好調な業績を上げていたものの、配給系統の多様化など事業環境の変化や経営効率の問題などから、急速に業績悪化をしていき、1951年2月期にはいずれも繰越欠損金を計上するに至った。そこで3社を合併して1951年3月に新たに東映が誕生した。しかし、約10億円もの負債を抱えてのスタートだった。なかでも難題の1つは、合併前の各社が個人金融業者からの高金利の借入金があったことで、五島慶太会長の私財を担保にした銀行からの借入金で返済して切り抜けた。

東映の再建に手腕を発揮したのは、当社専務を兼任しながら同社社長に就任した大川博である。大川博は鉄道省監査官から当社に1942年に入社した経理の専門家で、戦後の混乱期に「大東急の再編成」を円満決着に導き、1948年から当社専務を務めていた。大川博社長は、再建策の1つ目に、どんぶり勘定が通例だった映画製作にも厳密な収支管理を導入し、全社で予算即決算主義を徹底して増収と経費削減を図った。2つ目に、配給系統について、それまで東宝と協力して編成していたが、東映独自のものを確立した。これは固定ファンづくり、配給収入の向上を狙ったものだった。3つ目に、興行面での強化のために、直営の映画館を増設した。渋谷宮益坂の渋谷東映劇場(のちの渋谷TOEI)をはじめ、直営館を全国に展開し、1959年上期には全国各地に55館、国内最多の直営館数を擁するまでになった。

映画製作ではマキノ光雄が製作総本部長を務めて1953年公開の「ひめゆりの塔」(今井正監督)が歴代最高(当時)の配給収入を上げる大ヒット作となったほか、豪華俳優陣による大衆娯楽時代劇も定番となり、観客動員数も増加した。1956年には年間配給収入で国内トップに立つまでに躍進を遂げた。

出典:『東京急行電鉄50年史』

また、1950年代は洋画が急速に人気を集め始めた時代でもある。当社では渋谷の東急文化会館内の映画館に加えて上野東急を開業したほか、新宿・歌舞伎町にてアイススケート場を経営していた当社傘下の東京製氷(当社が1951年に設立した東京スケートを1952年に商号変更)が1953年に合併されたことにより、新たに当社傘下となった新日本興業(1946年設立)が、その場所を活用して新宿東急文化会館を建設し、この中にアイススケート場に加え映画館としてミラノ座と新宿東急を開設(1956年12月)するなど、東急洋画チェーンの形成に努めた。

この新宿東急文化会館は、渋谷の東急文化会館と同日に開業している。この時期、渋谷、新宿といった副都心に文化面での拠点を構えることになったのは、当社が文化、エンターテインメントの分野に早くから目を向けていたことの証左といえよう。

新日本興業は、のちに東急レクリエーションに商号を変更し、東急グループのレジャー部門を支えることとなる。

なお東映は1954年1月に、当社の関連会社であった東急ベースボール倶楽部(1946年設立)から、プロ野球球団、東急フライヤーズの経営を受託した。1953年に新設した駒沢野球場を本拠地球場としていた同球団は、東映の経営受託と共に東映フライヤーズと改名し、阪急ブレーブス、南海ホークスといった民鉄系球団が多いパシフィック・リーグに所属し、1962年には日本シリーズで優勝を果たしている。

戦後長らく復興に明け暮れてきた日本は、朝鮮戦争(1950〜1953年)を契機とする景気拡大を受けて、1950年代末期から高度経済成長の時代へと入っていくが、こうしたなかで国民に広く親しまれる娯楽となったのが映画とプロ野球であった。当社および関連会社は、こうした分野でも実績を積んでいたのである。