第2章 第4節 第2項 東急グループの萌芽

2-4-2-1 東急不動産の設立

当社は1953(昭和28)年11月に開かれた定時株主総会において、設立準備中であった東急不動産に当社の田園都市事業や付帯事業(広告事業、砂利事業、遊園事業など)を譲渡することを決議した。そして同年12月、当社の全額出資により東急不動産が設立され、翌1954年1月から営業を開始した。社長には五島昇(当時は当社副社長)、会長には五島慶太が就任した。

このころ国内では、深刻な住宅不足が続いていた。政府は1950年に、住宅建築や購入に要する資金を低利で融資する特殊法人として住宅金融公庫を設立したが、宅地の供給については民間の力に委ねていたのが実情であった。戦前から宅地の開発・供給を手がけてきた当社にとっては田園都市事業拡充の絶好期であったが、その時点では、沿線においての小規模な分譲や仲介あっせんなどを行っていたにすぎなかった。

そこで、鉄道事業の兼業として、沿線中心に進めるという位置づけから脱し、地域開発事業を積極的に進めることとした。当社のような公共性の高い事業者が、沿線以外で宅地開発を行うことには当時はまだ抵抗感があった。そこで公共事業であるために規制の多い鉄道事業と別に、不動産事業専業会社を設立することにしたのである。当社自身は1953年1月に城西南地区の開発構想を発表して新たな沿線形成を狙う一方で、田園都市事業のノウハウを継承する東急不動産を当社とは切り離して設立することで、沿線以外での展開を試みたのである。城西南地区開発趣意書の発表と東急不動産の設立は同じ1953年の出来事であった。

東急不動産に継承した不動産資産は、当社では売り切ることができなかった土地が大半であり、沿線以外で新たな地域開発を行うにしても、すぐに収入が生み出せるわけではない。このため設立からしばらくは、売上の大半を付帯事業で補った。さらに経営基盤を強化するために、1954年4月には当社の傘下であった日本興業を合併して倉庫業と保険代理業を継承、同年8月には同じく当社の傘下にあった東京建設工業を合併して建設業を営業種目に加えた。

東急不動産では当社から継承された土地の販売などを進める一方、沿線外への本格進出を図った。具体的には未開発であった国鉄東海道線大船駅西側一帯100万㎡の開発、座間町から買収した土地28万4000㎡の開発、当社との共同で買収した軽井沢地区57万2000㎡の別荘分譲地販売などである。

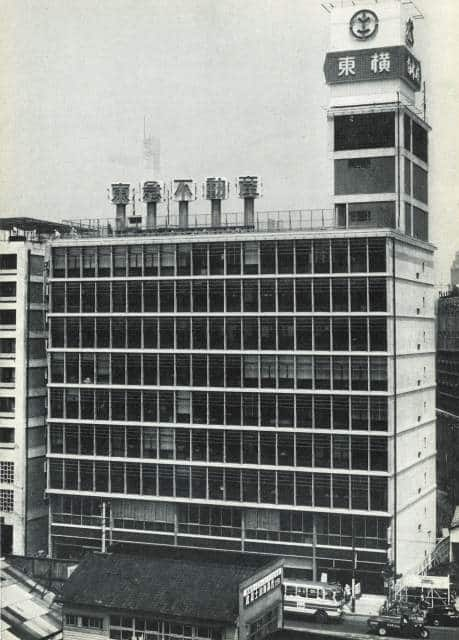

1955年には政府が「住宅建設10カ年計画」を打ち出し、住宅難を抱える勤労者のために、大規模な集合住宅や宅地の供給を行う特殊法人として日本住宅公団が設立された。当社と東急不動産は、政府の住宅政策に協力するため自ら住宅を建設すると共に、公営住宅、公庫住宅、公団住宅などに向けて土地を販売する「東急住宅5万戸建設計画」を立案。その第一弾として、かつて東横線建設で水田を埋め立てるための土取場として買収していた日吉の土地に、日吉アパート4棟を建設したのをはじめ、山一証券グラウンド跡地に新丸子アパート6棟を建設、企業向けの社宅とした。1956年末には完成間もない東急文化会館の1階に渋谷営業所を開設し、「不動産のデパート」をキャッチフレーズに販売体制を整えていった。

出典:『東急不動産10年のあゆみ』

土地、建物の開発分譲などと共に、もう一つの柱となる賃貸アパート事業にも乗り出した。手始めとなったのが、旧清和会館跡地に建築した地上7階建ての代官山東急アパートである。国内初の外国人向け高級賃貸アパートとして1955年に開業し、それまでホテル暮らしを強いられていた外交使節や商社勤務の外国人などに喜ばれた。日本人向けの賃貸アパートとして1957年に開業した三田東急アパートも好評を博し、これらは賃貸アパート事業を拡大する礎となった。

出典:『東急不動産10年のあゆみ』

さらに1958年には、その後の高級マンションブームのはしりとなる分譲マンションとして渋谷区南平台に東急スカイラインビルを、1959年にはオフィスビルとして溜池東急ビルを完成させるなど、東急不動産は不動産事業者としての業容を着々と固めていった。

出典:『東急不動産10年のあゆみ』

設立当初、当社は同社の全株式を保有していたが、同社の業績向上を受けて、1954年5月に、当社株主に対して40対1の割合で株式を割り当てて譲渡した。次いで、東京証券業協会に店頭売買開始の申請を行い、同年11月から店頭売買が開始された。安定的な配当を継続して上場に向けた要件を満たしたことから東京証券取引所に上場の申請を行い、1956年4月に上場を果たした。

出典:東急不動産『街づくり五十年』

一方、本業である不動産事業の成長に伴って付帯事業の分離が行われ、1955年から遊園事業を当社に委託したのをはじめ、倉庫事業は1956年に当社の傘下会社となった横浜協同埠頭(のちに、同時期に当社の傘下にした日本糖蜜飼料に合併され東急エビス産業に商号変更)に譲渡、さらに砂利事業はこれを専業とする東急砂利(現、東急ジオックス)に譲渡した。そして1959年には建設事業を分離して東急建設が設立された。

2-4-2-2 百貨店事業の拡充-白木屋の買収

当社の百貨店事業を受け継いだ東横百貨店は、国鉄池袋駅西口にビルを建設した日本停車場ビルからの打診を受け、同社からビルを賃借し、1950(昭和25)年12月に池袋東横百貨店を開業した。そして1956年1月には、日本橋の白木屋が当社の傘下に入り、百貨店事業は勢いづいた。

白木屋は1662(寛文2)年に大村彦太郎によって小間物店として創業。間もなく日本橋1丁目に店を構えて呉服店の陣容を整え、越後屋(のちの三越)、大丸屋(のちの大丸)と共に江戸の三大呉服店と呼ばれるほどの規模となった。明治中期にはいち早く洋服を扱い、座売式を改めて陳列販売方式を採用、エレベーターの設置やメッセンジャーボーイによる商品配送など、進取の精神に富んだ百貨店として名を馳せた。

戦後は他の百貨店と同様にGHQに接収された時期があり、ようやく1952年6月から全館を百貨店の売場として利用できるようになった。しかし、近隣の三越や髙島屋に後れをとったことから、白木屋の再生を巡って株式買収の攻防が繰り広げられる事態となった。

五島慶太会長が白木屋の株式買収を持ちかけられたのは1953年秋のことで、同社の発行済み株式400万株中80万株を所有する山一証券から、株式の譲渡と白木屋への経営参加が打診されたのが発端である。1株の単価が高かったため態度を保留している間に株式は三信建物社長の林彦三郎の手に渡り、この話はいったん白紙となった。

そもそも最初に白木屋の株式買収に乗り出したのは、横井産業社長の横井英樹であった。横井英樹は175万株を所有するに至ったが、その後資金繰りに行き詰まり、五島慶太に株式の買取をたびたび要請するようになった。五島慶太はこれを一蹴していたが、横井英樹の持株を担保に預かっていた千葉銀行の頭取から「白木屋の問題を解決できるのは貴殿しかいない。白木屋の経営を引き受けてくれ」と要請があり、さらに三菱銀行の元頭取からも同様の依頼があったことから、五島慶太は白木屋買収に乗り出すことを決意した。

横井英樹所有の株式176万株のほか、林彦三郎所有の80万株を取得できれば過半の株式を握ることになることから、当社は1955年10月、2人が追加で取得していた株式も含めて全株式400万株中約330万株を買収して傘下に収めた。翌1956年1月に開かれた白木屋の臨時株主総会で全役員が辞任、当社および東横百貨店から派遣された新役員が就任した。

当社はこれを機に白木屋の再生を図ることとして、全面改装と増築に着手、1957年3月に竣工させた。さらに1958年8月には東横百貨店と白木屋を合併させ、存続会社の白木屋の商号を東横と改めた。渋谷のターミナルデパートと日本橋の老舗百貨店では、それぞれ客層が異なるため、百貨店名はそのまま東横百貨店、白木屋の商標を残し、包装紙なども従来通りで再スタートした。なお白木屋が展開していた五反田と大森、高円寺の3店については、百貨店法上の要件を満たさないことから、1956年11月に同社が設立した白木興業が営業を継承した。

さらに前述した1956年10月に東横百貨店の子会社として設立された東横興業は、1957年4月に白木興業を吸収合併し、合計6店舗体制となり、同年9月に東光ストアに商号を改めた。同社は国内小売業の新業態として台頭し始めたスーパーマーケットに進出を企図し、1960年代には当社の流通小売事業を担う会社として重要な役割を担っていくことになる。

2-4-2-3 各種製造業の取り組み

当社は戦争で被災した鉄道車両の修繕やバス車体の製造を主眼として、東急横浜製作所(1953<昭和28>年、東急車輛製造に社名変更)を設立したが、五島慶太の復帰後はクルマ社会の進展を視野に入れつつ、自動車関連などの製造業にも進出した。

〈東急車輛製造の躍進〉

東急車輛製造は業界内でも後発メーカーであったことから1948年の設立直後は鉄道車両の修繕とバス車体の製造だけを行っていたが、1949年に初めて国鉄より湘南形電車と貨車の新造を受注し、1950年にはGHQならびに警察予備隊よりトレーラーの製造および整備工場の指定を受け、さらに1952年にディーゼル動車や機関車、特殊産業車両の製造を開始するなど事業を拡大した。1953年12月には外板にステンレス鋼を採用した国内初のセミステンレスカー(東急5200系)を製造。1959年には米国バッド社と技術提携してステンレス溶接技術の向上に取り組み、のちのオールステンレスカー(東急7000系、1962年製造開始)誕生の契機となった。

設立当初は苦しい経営が続いたが1950年下期から利益を計上し、その後は安定的な配当を継続した。1954年3月、大蔵省から借用していた本社および工場の土地、建物や諸設備の払い下げを受けて、社業の基盤を整えた。1959年7月には東京証券取引所に上場し、大手車両メーカーとしての地位を確立するに至った。

〈日東タイヤの育成〉

日東タイヤは1949年に設立された自動車用タイヤメーカーで、当社は設立時から同社株式の25%を所有していた。これは、戦後タイヤ不足により当社のバス事業の復興が進まなかったことから、これを打開し、日本経済再建へ寄与するために出資を決めたものだった。朝鮮戦争に伴う特需が一巡して経営が悪化した際は、資金援助を行うと共に当社および関連会社から役員を送り出し、経営再建にあたった。1958年には米国タイヤメーカーと技術提携を行って製品の品質向上に取り組み、国内はもとより海外にも販売網を拡大、安定した業績を残していった。

〈東急くろがね工業の発足〉

国内の自動車生産はGHQによる生産制限を解かれたあとようやく本格化するが、当社は、1932年に設立された三輪自動車メーカーである日本内燃機製造の株式19%を1954年に取得して傘下に収めた。同社の製品のなかで、「くろがね号」は三輪車の代表的な製品と言われていた。その後同社は傘下入りした小型四輪自動車メーカー(オオタ自動車工業)を吸収合併して、社名を日本自動車工業に変更し、三輪自動車と四輪自動車の総合生産を進めた。当社は1958年、同社の経営に本格的に乗り出すことになり、当社および関連会社から役員を送り出して1959年6月に社名を東急くろがね工業に変更。上尾市の新工場への生産集約や東急くろがね自動車販売の設立などを行い、系列ディーラーの整備を進めた。

〈東亜石油への経営参加〉

当社では自動車事業拡大の一策として1954年からガソリンスタンドの経営に着手し、都内の要衝地などに店舗を広げつつあった。こうした時期に、白木屋買収などで名を馳せていた横井英樹から東亜石油の株式売却が持ちかけられた。東亜石油は川崎市に製油所を新設して、石油精製事業に進出したところであった。

当社は石油製品販売の拡大を図っていたうえ、バスやタクシー、トラックなど石油類を燃料源に使用する事業を展開していたことから、主に大口需要家の立場から同社の経営を支援することとし、1957年3月、発行済み株式の35%に相当する500万株を買収した。さらに同年6月の増資にあたって1000万株を追加で取得、同社株式の50%を握ることとなり、五島昇をはじめ当社役員が同社の新役員に就任した。

2-4-2-4 事業拡張と東急事業団の形成

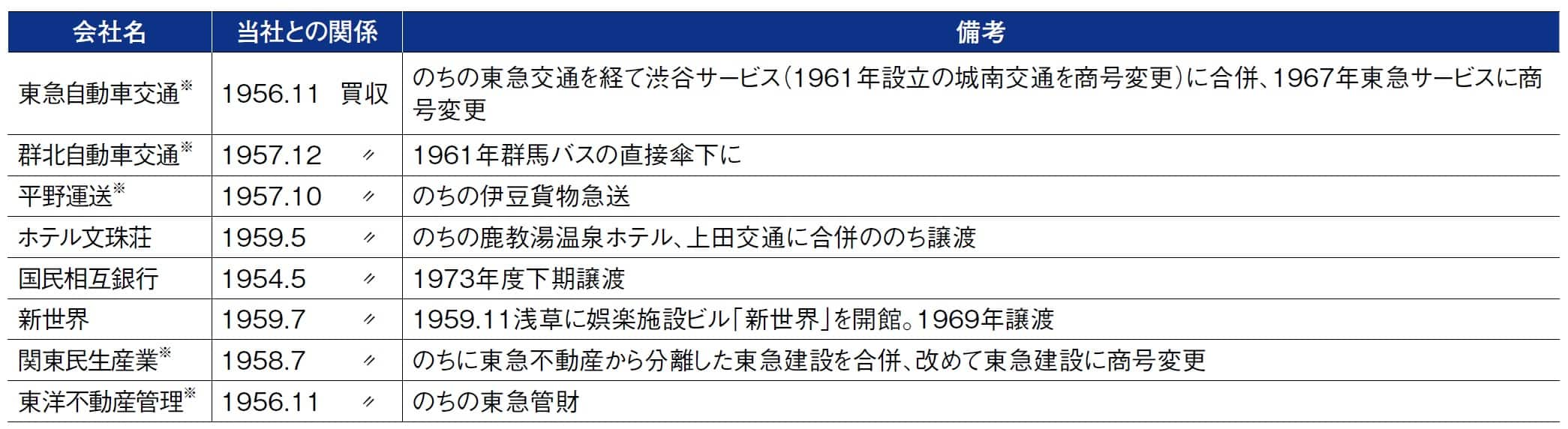

五島慶太が復帰した1951(昭和26)年以降、当社は創立以来の主要事業でありながら停滞を見せていた田園都市事業の再興を図り、地域開発のノウハウを沿線から国内各地へと展開していった。そして事業分野では観光・ホテル事業で大きな一歩を踏み出したほか、映画、百貨店、そして車両製造などの製造業へと活躍領域を広げていった。そして、これまでに取り上げた会社や財団・学校法人以外にも多くの会社を傘下にした。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

下記の内、以降の譲渡・合併・再編会社(※印)は後述

「大東急の再編成」直後と比べ、事業分野の拡大や事業地域の広域化には著しいものがあり、当社ならびに傘下企業による企業集団は、当時社内では「東急事業団」などの呼称を使用していたが、マスメディアから「東急コンツェルン」と呼ばれるようになり、「怒濤の進撃」とも形容されるようになった。

戦前から戦後しばらくまでは、資本関係のある会社、当社にとって影響力が強い会社を「傍系会社」と総称し、当社のスタッフ部門である傍系部が各社の実態推移を掌握してきた。また、当社と一体的な経営を進める会社については「姉妹会社」という表現も使われてきた。

当社は、戦後、当社から分離・独立していった会社に対して、資本的な支配よりも人的なつながりを重んじ、五島慶太および五島昇の構想や意向を酌み取った役員人事で企業集団としての結束を形成していた。必ずしも資本的な結合を大前提とはしない「東急」を社名に冠した緩やかなネットワークとしての集合体が、東急事業団の実像であった。

2-4-2-5 五島慶太の死去

五島慶太会長は1959(昭和34)年6月初旬、持病の糖尿病およびこれに伴う動脈硬化症のため上野毛の自宅で療養の身となったが、その後病状が進み、同年8月14日未明、家族や当社幹部に見守られるなかで息を引き取った。享年77であった。

8月18日には築地の西本願寺で社葬が営まれ、五島昇社長が葬儀委員長を務めた。遺骨を抱いた五島昇社長を乗せた特別自動車は、上野毛の自宅を出発したあと、東急スカイラインビル、当社本社、東横百貨店渋谷本店、東急文化会館、そして五島慶太が懇意にした築地の料亭新喜楽など縁の場所を巡りながら西本願寺に到着。正午から葬儀、午後2時から告別式が執り行われた。参列者の数は1万人を超え、西本願寺始まって以来の大規模な葬儀となった。

五島慶太の死去は、当社にとって一つの時代の終わりを告げるものであった。

2-4-2-6[コラム]事業の人、五島慶太

五島慶太は古希を迎えた1953(昭和28)年、自らの人生を振り返り『七十年の人生』(要書房刊)を著した。このなかで事業家を志した理由について、次のように記している。

私がそもそも役人という仕事は一生の仕事ではないと考えるようになり、事業に志した動機というものは、人間としてこの世に生れてきた以上、何か社会の文化なり、国家の富なりに、多少でも寄與することをやりたい、男子の一生涯をかけるに足る何かをやりたい、後々まで残る仕事をしたい、ということであった。これは今日まで一貫して変らない私の気持ちである。人間が社会の中に生きている価値というものは、おそらくすべて本当の意味ではここに集約され、ここにつきるのではないか、——これはいわば、私の主義信条とでもいうべきものである。ここに私の事業哲学がある。(原文ママ)

生前から21世紀の今日に至るまで、五島慶太は多くの書籍や新聞・雑誌などで題材として取り上げられ、キャッチフレーズとしてはまことに魅力的な「強盗慶太」との異名は多く語り継がれてきた。強引とも見られる買収劇に端を発する異名ではあるが、その背景に、理想的な国家ビジョン、大衆の幸福につながる都市づくりや交通政策に関して、終始一貫した姿勢があった。

前出の『七十年の人生』のなかで、五島慶太は、ビジョンに相当する言葉として「抱負」を使い、次のように続けた。

才能や力量だけで事業が完成するものではない、これを埋めることができるのは、大きな正しい目標のために、社会国家のためにという抱負であると。そして自分の利益のために、欲望を満足させるためにというのでは、事業にしろ、政治にしろ、立派な仕事が出来るはずはないのである。

五島慶太は、当社から独立していく会社について自ら株式を囲うことを嫌い、役職者に進んで株式を持たせた。自分たちの会社であることを自覚させ、当事者意識をもって経営にあたってこそ会社は発展すると、確信していたからである。これも五島慶太の一つの側面である。

五島慶太はまた、阪急の小林一三と共に、交通事業を中心とした事業集団を作った実業家としても語られる。「東の五島慶太、西の小林一三」とも言われたが、師は小林であった。学校誘致は独自の発想だったが、鉄道経営と地域開発を一体的に進め、要所に娯楽や文化の施設を置いて、ターミナルに百貨店を据えるビジネスモデルは、多くを小林一三から学んだ。美術品の蒐集を好み、自らの名前を冠した美術館(記念館)を建設したところも一致している。

ただ、手法の面では軌を一にしながら、小林一三が合理的かつスマートに事を進めたように見えるのに比べ、五島慶太には泥臭さ、人間臭さがつきまとう。とくに公職追放から当社復帰後に進めたいくつかの事業についてはさまざまな見方があることも事実であり、これらは次の時代を担った五島昇社長によって収束していくこととなる。万能ではなかったという部分もひっくるめて、これも五島慶太であった。

晩年は、糖尿病に伴う左半身麻痺を抱えつつ、杖をつきながら各地を飛び回った。そしていよいよ自分の足で歩けないと知るや、担架に乗ったまま仕事ができる車を作れと命じた。かつて、余生は教育事業に情熱をそそぎたいと語り、美術品鑑賞などの趣味を愉しみながら終末を迎えることを願い、「事業場から墓場に直行したくない」とも語っていたが、現実には事業への情熱は衰えることのないまま、幕を閉じた。父の死を看取った五島昇は「親父らしい死に方だ」と思ったという。

経済界に身を投じて以来39年間、終生変わらぬ「事業の人」であった。