編集者・ライターのインディが、各地の“まち焼肉”を訪ねて綴る「東急沿線まち焼肉を巡る」。

第1回の舞台は、池上線 池上駅にある「焼肉屋 寿々苑」。

仕事終わりに池上本門寺へ立ち寄り、96段の石段で呼吸を整えたあと、黄色い看板に導かれるように入店。自家製ダレをまとったトンビやトモサンカク、ウワミスジの照りや味わい、そして“オモニ”のようなママの存在が、この夜を特別なものにしていく。

生活の匂いがあふれる池上のまちで出会った、実家のような場所。“まち焼肉”をめぐる物語がはじまります。

インディ

編集者・ライター・フォトグラファー。インタビューや街の取材を中心に、現場の空気と人物の輪郭が伝わるコンテンツ制作を行う。

Instagram:https://www.instagram.com/indydayo_/

生活の匂いがするまち、池上

「池上の本門寺に行ってみよう」と仕事終わりにふと思った。仕事に疲れ切った自分を、いったん空っぽにしてあげたい。そう思ったのだ。

五反田で池上線の文字を見た瞬間、以前訪れた本門寺の、あの長い石段を思い出したのだ。あそこなら、今の自分を空っぽにしてくれるかもしれない。

駅を出て、本門寺まで続く本門寺通り商店街を歩く。

くず餅屋に、昔ながらの煎餅屋。ここには観光地の「人の流れ」ではなく、飾らない生活の「往復」がある。住宅街に差し掛かると、だしの良い匂いがふっと混ざって香ってきた。

僕は、換気扇から漏れ出してくる匂いがたまらなく好きだ。醤油とみりんが煮詰まる甘い香りや、お風呂場の石鹸の匂い。それらは「ここで誰かが生きていて、今日という日を無事に終えようとしている」という動かぬ証拠で、見ず知らずの他人の営みなのに、それだけでなんだか安心できるのだ。

大きな寺で、呼吸が深くなる

そんなことを考えながら、商店街を抜けると、遠くに石段が見えてきた。壁みたいな階段だった。「此経難持坂(しきょうなんじざか)」というらしい。

見上げても上が見えなくて、登る前に、よし、とちょっと気合いを入れる。

一段ずつ登るうち、意識が「段」と「呼吸」だけになる。登り切るころには息が上がっていて、それでも妙な達成感があった。

石段の上に座っていたおじいさんが言う。

「ここが96段なのには理由があるんですよ」

この数は法華経に由来しているらしい。

あまりに唐突に話しかけられて、RPGの世界に迷い込んだのかと思ったが、息が上がっていると、こういう話はすんなり入ってくる。

境内に出ると、視界がひらけて風が通った。体がほどけたのと同時に、強烈な空腹が襲ってきた。来た道を戻り、ふと横を見ると、闇の中にぽっと浮かぶ黄色い看板が目に入った。

黄色い看板に呼ばれて「焼肉 寿々苑」へ

「焼肉 寿々苑」。寿(ことぶき)がふたつ並んでいる。

なんだか、めでたい。

それだけで、今日はここに入っていい気がした。

扉を開けた瞬間、声が先に来た。

「いらっしゃいませ」

お店を切り盛りしているママの声と、もうひとつ。キッチンから、店主の声も重なる。ふたりの声が重なると、店は一気にあたたかくなる。

テーブルは7つほどで、そこまで広くはない。余白が少ないぶん、空気が近い。隣の卓の笑い声も、グラスが置かれる音も、ひとつの部屋の出来事として混ざっているお店だった。

早い時間だったにも関わらず、すでに1組の地元の人たちが席にいて、ママが「最近何してたの〜?」と声をかけていた。返事のトーンでわかる。ここは、みんなのいつもの場所なのだ。

少しして、また1組、もう1組。席が少しずつ埋まっていく、そんな増え方をするお店だった。

僕が初めてだとわかった瞬間、ママの目がふっと細くなる。

「初めて来たのね」

お寺に行ってきたんですと返事をすると、ママは間髪入れずに続ける。

「それでわざわざ池上に来たのね。ありがとう」

ありがとうが、さらっと出てくる。接客というより、近所の親戚みたいな距離で、とても自然に言われた。

「このへんでずっとやっているのよ」とママは言った。

「駅は随分綺麗になったけれども、このへんは変わらないわね」と池上の話をする口ぶりが、誰かの思い出話というより、自分の家の話みたいだった。僕はまだこのまちのことをよく知らないのに、その声の勢いだけで、少しだけ仲間に入れてもらえた気がした。

メニューを開こうとすると、ママが先に説明をしてくれる。

「これがおすすめね」

「お肉はね、店主の息子がこだわっているの。でね、サイドメニューは私が作ってるのよ」

質問をする前に答えが来る。押しつけじゃなくて、世話。こういう世話は、ありがたい。

その流れで、チーズチヂミを頼んだ。チャプチェも。ビールも頼んでしまった。ママは在日韓国人で、口ぶりの端々に“オモニ”がいる。

チーズチヂミというボリューミーなものを頼んでしまったけれど、焼肉がちゃんと入るかな、という心配は杞憂だった。チーズチヂミは絶品だった。

外側がカリッカリの食感。しかしそのまま歯が入るほど軽い。中は熱くて、チーズがゆっくり伸びる。でもまったく重くないのだ。

ママはしっかりお腹の計算をしていて、チーズチヂミがおすすめだよと言ってくれたのだと思った。

タレ焼肉は、生活のリズム

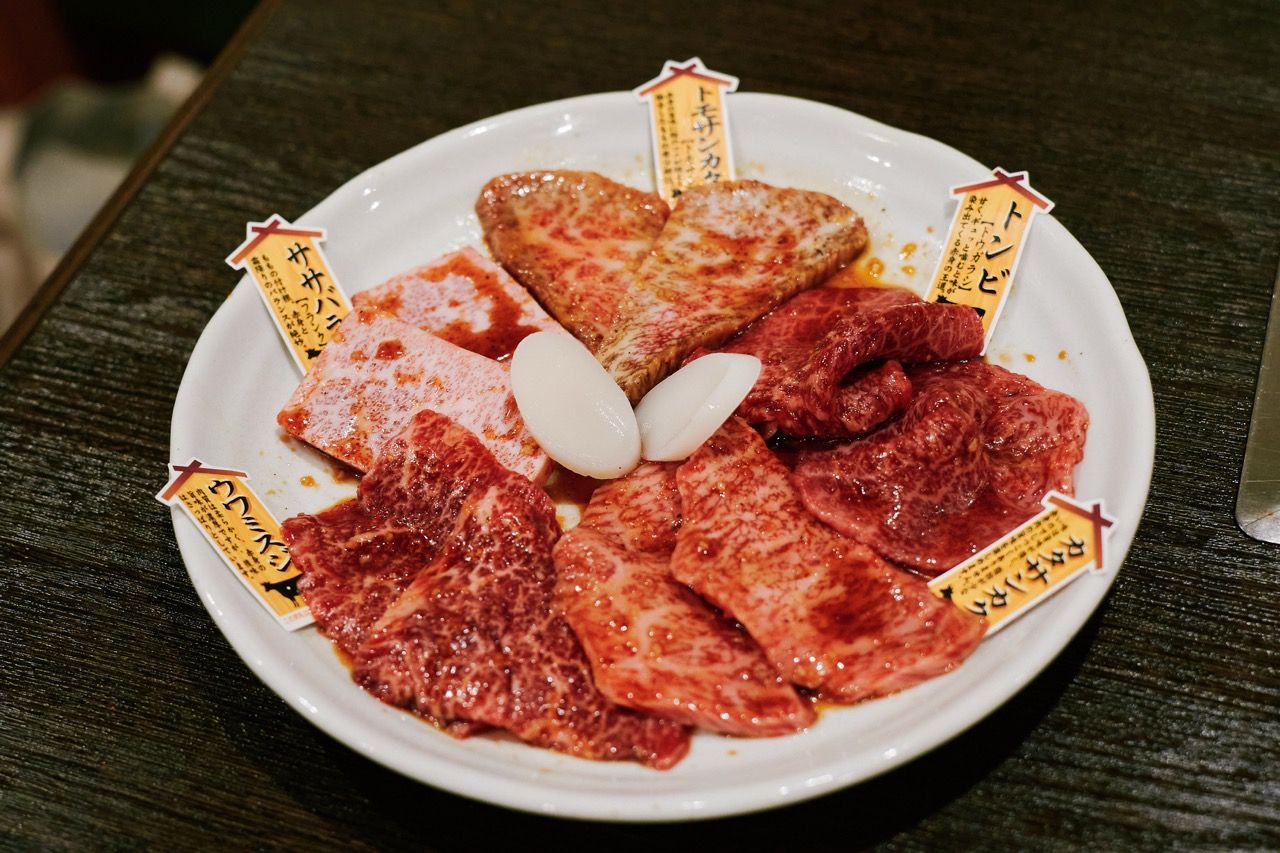

肉は「特選5種盛り」を頼んだ。

寿々苑は、タレ焼肉のお店だった。皿の上で、肉がもうタレをまとっている。赤い照りがライトを弾いて、それが一層食欲をそそる。

まち焼肉にタレ焼肉が多いのは、特別な理由があるというより、生活のリズムに合っているのではないかと思う。タレは、白いごはんにも、ビールにも、会話にも、まんべんなく馴染む。派手な感動じゃなく、確実な満足をつくる。

池上の商店街で嗅いだ夕飯の匂いと、寿々苑のタレの匂いは、どこか同じ線でつながっている気がした。料理が「家の方」を向いているのだ。

最初はトンビから。赤身の輪郭がはっきりしていて、キレイにサシも入っている。網に乗せると、タレが先に焦げて香りが立つ。ジュッという音より先に、甘い匂いが鼻に来た。

ママは忙しいのに、定期的に順番にテーブルを巡回して、僕がビールやサイドに夢中になっているとすぐ駆けつけてくる。当たり前みたいにトングを持って、「うん、今がおいしいよ」と言って、食べるタイミングを教えてくれる。

トンビを噛む。

どんなにちゃんとした言葉よりも「うまっ!!」と声が出てしまった。

赤身の味がはっきりしていて、タレの甘さに負けない。噛むほどコクが出て、最後に少しだけ筋がほどける。そこにタレの香りが戻ってきて、口の中で一周する。

肉もそうだけど、タレが絶妙なのだ。

リンゴやレモンの果実に、玉ねぎ、にんにく、生姜。昆布まで入れた自家製のタレが、肉に先にまとわりつく。甘いのに重くない。酸味がいて、香りが立って、後味がちゃんと切れる。口の中がほどけたところで、ビールのグラスに手が伸びる。泡で一度リセットされて、また焼きたくなる。

トモサンカクは、甘さが印象に残った。焼けたところから脂がじわっとほどけて、タレと混ざる。

ひと口、噛むと脂の甘さと旨味がまず前に来る。さきほど食べたトンビのように噛んで追いかけるというより、口に入れた瞬間に脂が溢れてくるガツンとした感じ。

決して重くなく、甘さという余韻だけを残して、すっと引いていくのもいい。そして、タレの甘さじゃなくて、肉の甘さが残る、というのがいちばん近い。

「うちのトモサンカクは1〜2日熟成して、甘みを出すんですよ」と店主が教えてくれた。

ウワミスジにさしかかると、ママがいちばん真剣になった。これは片面40秒ぐらいじっくり焼いて、裏返したらさっと食べるのがおすすめらしい。

40秒は、言われると長い。でも数えると、そのくらいでちょうどいい。表面だけ香ばしく締まって、中はほどける余地が残る。噛むと、赤身なのにやわらかい。脂で押してこないのに、その香ばしさと柔らかさに思わず笑顔になってしまう。

タレ焼肉の中で、この肉だけ少し品がいい感じがする。

少しお肉の味で重くなってきたときに、ママがサンチュを持ってきてくれた。巻いて食べると重くならないそうだ。タレの香りがふっと青くなって、口の中がもう一回整う。

このお店は、肉だけじゃなくて、こういう休ませ方までちゃんと教えてくれる。

寿々苑の由来は幸せの音から

電話が鳴ったのは、その少しあとだった。

ママが受話器を取って、「うん、うん」と相槌を打つ。

「豚足ね。取っとく取っとく」。

電話を切ったあと、こちらを見て笑う。

「うちの豚足、おいしいのよ。名物なのよ」。

押し売りじゃない。自慢でもない。言い方が、ただの世間話みたいで、逆に食べたくなってしまった。

豚足には、酢味噌がついてきた。この酢味噌が、やけにうまい。甘いのに甘ったるくない。酸味が小さく効いていて、口がちゃんと次へ進む。

「この酢味噌も先代からのオリジナルなのよ」

ママはさらっと言う。名物って、こういう顔で出てくるものなのかもしれない。

肉の味の話をしていたはずなのに、気づけばお店の昔話になっていた。先代であるご主人が、この池上に「寿々苑」を開いたのは1981年のことらしい。

「城南地区で一番早く、無煙ロースターを入れたのよ。でも当時は誰もそんなの知らないから、看板に『無煙ロースター』って書いたら、ロースター屋さんだと思われちゃって」

そう言って、ママは声を立てて笑う。

寿々苑という名前の由来も、同じ調子で教えてくれた。

「お肉を置くと、ジュ〜って言うでしょ。あの音。あれがいいのよ」

なるほど、寿がふたつ並ぶ理由は、あの幸福な音の方だったのだ。

「お父さんとはね、30年一緒にやってきたんだけど、飽きちゃったのかしらね。天国に行っちゃったのよ」

飽きちゃった、なんて。

そんな軽やかな言葉で別れを語れるようになるまで、どれだけの「ジュー」をふたりで聞いてきたのだろう。それが夫婦というものなんだろうな、と僕は思った。

カウンターの中では、店主である息子さんが静かに包丁を動かしている。大人になってからお店に入り、先代を支え、今は店主として肉に向き合っているそうだ。

かつてはカルビやロースだけでシンプルだったラインアップも、彼が芝浦の目利きの業者と契約をして、厳しい目で選んだ希少部位が並ぶようになった。

賑やかなママの声と、静かな息子の仕事。

先代が遺した「音」は、形を変えながら、確かにここで鳴り続けている。

だいたい食べ終わったころ、たまごスープが出てきた。 先代が好きだったというスープをサービスで出してくれたのだ。もう満腹に近いのに、なぜかうれしい。胃袋に入るというより、気遣いが入ってくる。スプーンでひと口、すする。

とても優しい味。

肉の脂で満たされた体に、出汁の穏やかさが染み込んでいく。

先代は、激動のお店の歴史の合間に、この優しさを飲んでホッとしていたのだろうか。

空っぽになった場所に、入ってくる夜

会計を済ませると、ママが言った。

「もう帰っちゃうの?駅すぐそこだから、送らせて」

断る隙を与えない優しさだった。

駅までの短い道を、並んで歩く。夜風が、火照った頬に心地いい。

ママはぽつぽつと語り出した。

「こうしてわざわざ来てくれた人を送りたいのはね、私が人との繋がりだけを大事にしてきたからなの。今日、あなたと会えたのも、なにかのタイミングで、なにかの縁だと思ったから、送りたいと思ったのよ」

その言葉を聞いて、腑に落ちた。

僕は昼間、あの96段の石段を登って、神様に何かを願ったわけじゃなかった。たぶん、自分の中を空っぽにしに行ったのだ。

自分の足で登ること。息が上がること。そうやって、頭の中に詰まっていた余計なものを全部追い出して、スペースを作りたかった。

そうして空いた場所に、ママの言葉や、この夜の温かさが、すっぽりと収まった気がした。

甘辛いタレの照り。ママの極上のおせっかい。そして、駅までの見送り。

仕事に疲れて、どこかですり減ってしまった自分の一部を、順番に手渡されたような気がした。

改札の前で、ママが手を振る。まるで息子を送り出すみたいに、いつまでも。

僕も小さく手を振り返して、池上線に乗った。

池上にある寿々苑は、迷子の大人を、ちゃんと元の場所へ帰してくれる、そして幸せとはなにかを考えさせてくれる、そんな場所だった。

<取材協力>

寿々苑

・住所:東京都大田区池上6丁目8-5 第二小木ビル1階

・電話番号:03-3755-3933

・営業時間:17:00〜23:00(L.O.22:30)

・定休日:火曜

--

執筆/インディ

撮影/Ban Yutaka

編集/ヒャクマンボルト

掲載店舗・施設・イベント・価格などの情報は記事公開時点のものです。定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

Urban Story Lab.

まちのいいところって、正面からだと見えづらかったりする。だから、ちょっとだけナナメ視点がいい。ワクワクや発見に満ちた、東急線沿線の“まちのストーリー”を紡ぎます。