第1章 第3節 第2項 鉄軌道事業の拡大

1-3-2-1 目黒蒲田電鉄による池上電気鉄道の吸収合併

1933(昭和8)年7月10日、目黒蒲田電鉄(以下、目蒲)は池上電気鉄道(以下、池上)を傘下に収め、翌1934年10月1日に同社を合併した。これにより同社が営業していた五反田〜蒲田間は、目黒蒲田電鉄の池上線となった。

すでに述べたように、当初は経営の混乱が続いた池上も、川崎財閥がオーナーとなって後藤国彦らを経営陣に送り込み、積極的な経営姿勢に転じていた。バスや貸しボートなどの兼業を始め、駅ビルにデパートを迎えるのみならず、目黒蒲田電鉄や東京横浜電鉄に対抗した新線建設を構想し、1928年には新奥沢への支線を開通させていたのである。

目蒲と池上の競争はバスを巡っても展開された。池上のバス事業は前述のように目蒲に先がけて1927年9月に五反田~中延~馬込間で開始され、翌年5月には中延~丸子多摩川間の新路線を開業して目蒲の「勢力範囲」に割り込んだ。さらに1929年9月には五反田~品川間を延長、これによって池上のバス事業は大きく伸びた。バス事業開始当初の1927年度(下期1928年5月〜10月)では鉄道事業収入約25万2000円に対し、自動車事業は約1万6000円の収入を得たもののほとんど経費で消えて、利益は洗足池のボートにも劣る程度でしかなかったのが、品川延長後の1930 年度下期(1930年5月〜10月)では鉄道事業収入約33万5000円に対し自動車事業は5万2000円以上の収入を上げ、同事業の利益は1万6000円ほどにのぼった。池上の同期の全事業総利益(償却前利益)が9万7000円であったから、かなりの収益といえよう。

池上のバス事業の拡張はなおも続き、1930年10月には大森~池上間のバス事業を譲り受け、その翌月には下沼部~田園調布間のバスも開業して、これまた目蒲と東京横浜電鉄の駅に乗りつけた。1932年3月には池上駅~東調布(現、久が原)・池上駅~笹丸間、同年12月には堤方~河原作・堤方~本門寺裏間と、路線の拡張は矢継ぎ早であった。こうして目蒲の傘下に入る1933年度には、鉄道事業収入が67万9000円と1930年ごろから恐慌の影響で停滞しているのに対し、自動車事業収入は29万7000円にまで向上していた。利益でも自動車事業は10万円以上を上げており、経営への貢献は相当に大きかった。1933年6月に目蒲乗合へ譲渡する前の目蒲のバス事業の収入は、半期で5万5000円程度にとどまっており、バスでは池上の方が優勢だったのである。

このような積極的なバス路線の拡張は、経営者であった後藤国彦の方針によるところが大きいと思われる。後藤は、池上を追われたあとではあるが、経済雑誌のインタビューで「乗合自動車は副業と申すよりは、本業の一端と見てよいでせう」(『ダイヤモンド』1934年2月1日号)と語っている。このインタビューでは「過去三年間に、池上電車が出願したバス路線が八十何件、東京横浜が出願したのは百二十件を越へて居ります。欲しい欲しくないは問題ではなく、出願しなければ相手にやられるといふやうな気がするからです」と、バス路線を巡る激しい競争を振り返っている。

このように電車とバスの両面で競合していた池上を吸収することを、五島慶太はかねてから考えていた。五島は鉄道官僚時代から私鉄の秩序を重視しており、政友会系の政党内閣が私鉄免許を乱発することに批判的だった。五島は、池上が1927年に取得した雪ヶ谷~国分寺間の免許(これは目蒲の二子玉川線と競合する)を批判して翌年8月に提出した陳情書のなかで、「交通機関の体系上より云ふも、資本の二重消費を避けんとする国家的見地よりするも、又会社自体の営業政策上より見ても、池上電鉄と目黒蒲田電鉄、又東横電鉄と湘南電鉄の如きは当然合併すべきものなりと信ず」(※1)と述べている。五島は資本の無駄となる二重投資を嫌い、1929年11月の関東の私鉄経営者を集めた座談会(ちなみに後藤も同席している)で「現在でも競争に苦しんでゐる位で、免許線などは一つも造る必要はない。先づ以て合同整理すべきだと思ふ」「本当に、真剣に国家的に考へて、一国の資本を浪費しないといふ程の誠意があるならば、私は現在の免許線などは一本も出来るものでないと思ふ」(『ダイヤモンド』1930年1月1日号)と論じている。並行路線の合同は五島の持論であった。

1933年の夏、五島にチャンスが訪れる。このころ、後藤国彦をはじめとする池上の経営陣と、オーナーの川崎財閥の関係がぎくしゃくしていたのである。五島はこれに目をつけ、川崎財閥の川崎肇を訪ねて、東京市西南部における鉄道経営一体化の必要性などを訴えた。これによって、池上の発行済株式14万株の内、川崎財閥系が所有する8万5000株を肩代わりすることに成功し、池上は目蒲の傘下となった。

そもそもなぜ川崎財閥と後藤らの関係が悪化したかといえば、川崎財閥の当主が三代目の川崎守之助に移行したためであった(守之助と肇はともに初代川崎八右衛門の孫で、はとこ同士)。川崎財閥はそれまで傘下の企業に「番頭」役の経営者を送り込んで任せていたのが、代替わりによって「番頭政治は一朝にして転覆」(※2)してしまい、積極的な後藤ら「番頭」経営者と消極的な川崎財閥本家との間に懸隔が生じた。さらに守之助は訪米してアメリカの電車(それは日本の電車にとって技術的にも経営的にもモデルである)が自動車に圧倒されているのを目にし、それまで川崎財閥が投資の重点の一つとしていた電鉄業の将来性に不安を抱いたという。(『実業之世界』1942年12月号)

折から高橋財政による軍需インフレ景気が起こり始めたことから、川崎財閥は投資先を鉄道から時局に応じた軍需関係もしくは保険業などに切り替える方針を採った。したがって五島の池上株引き取りの要望は、川崎財閥にとって渡りに船だったと考えられる。

もとよりこれは建前を軽んじるわけではない。前出の後藤が池上を追われたのちのインタビューでも、「最近、池上と目黒蒲田の間に、経営の統一が実現しました。これは合同の前提でありまして、恐らく目蒲の当務者は二、三年先には合同をやる気持ちであらうと思ひます……私も、多年希望して居たことでありましたが、機運が到らず今日に至つて居りました。これに就いて、色々と世間でデマが飛んで居ますが、私は趣旨に於ては非常に結構なことを実現したと喜んで居ります」と語っているように、五島の合同の論理には後藤も逆らえなかったのである。

池上が目蒲に対抗して建設した新奥沢への支線は、五島が池上の経営権を掌握してすぐ、1933年11月に営業廃止許可が申請され、目蒲による合併後の1935年9月に認められた。翌月限りで奥沢支線は廃止され、短い歴史に幕を閉じた。

- ※1渡邉恵一「五島慶太」『シリーズ情熱の日本経営史⑧ライフスタイルを形成した鉄道事業』芙蓉書房出版、2014年より。漢字カタカナ交じりの原文を、読みやすく表記を改めた。

- ※2鈴木茂三郎『日本財閥論』改造社、1934年

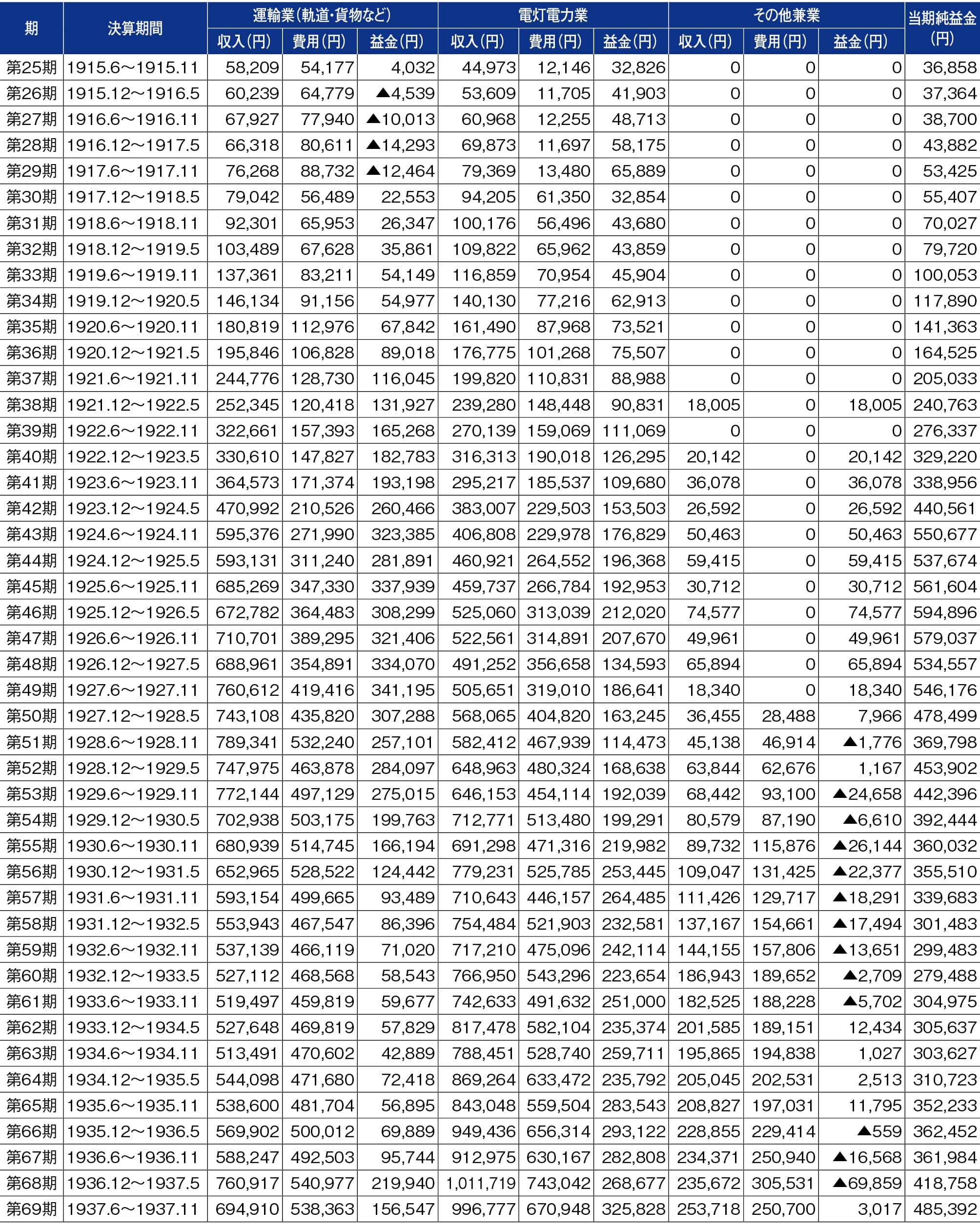

注:『池上電気鉄道株式会社営業報告書』もとに作成

1-3-2-2 東京横浜電鉄による玉川電気鉄道の吸収合併

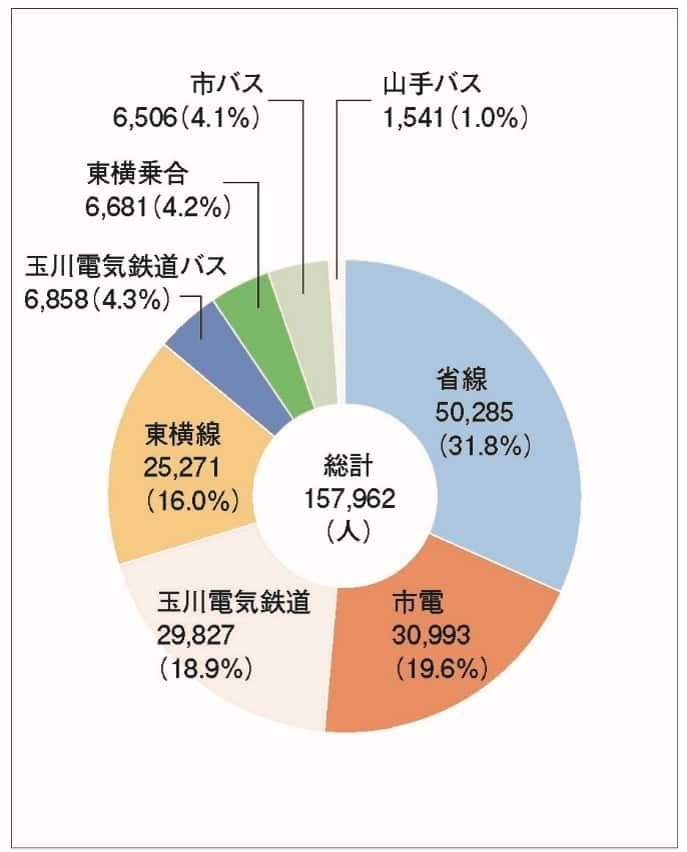

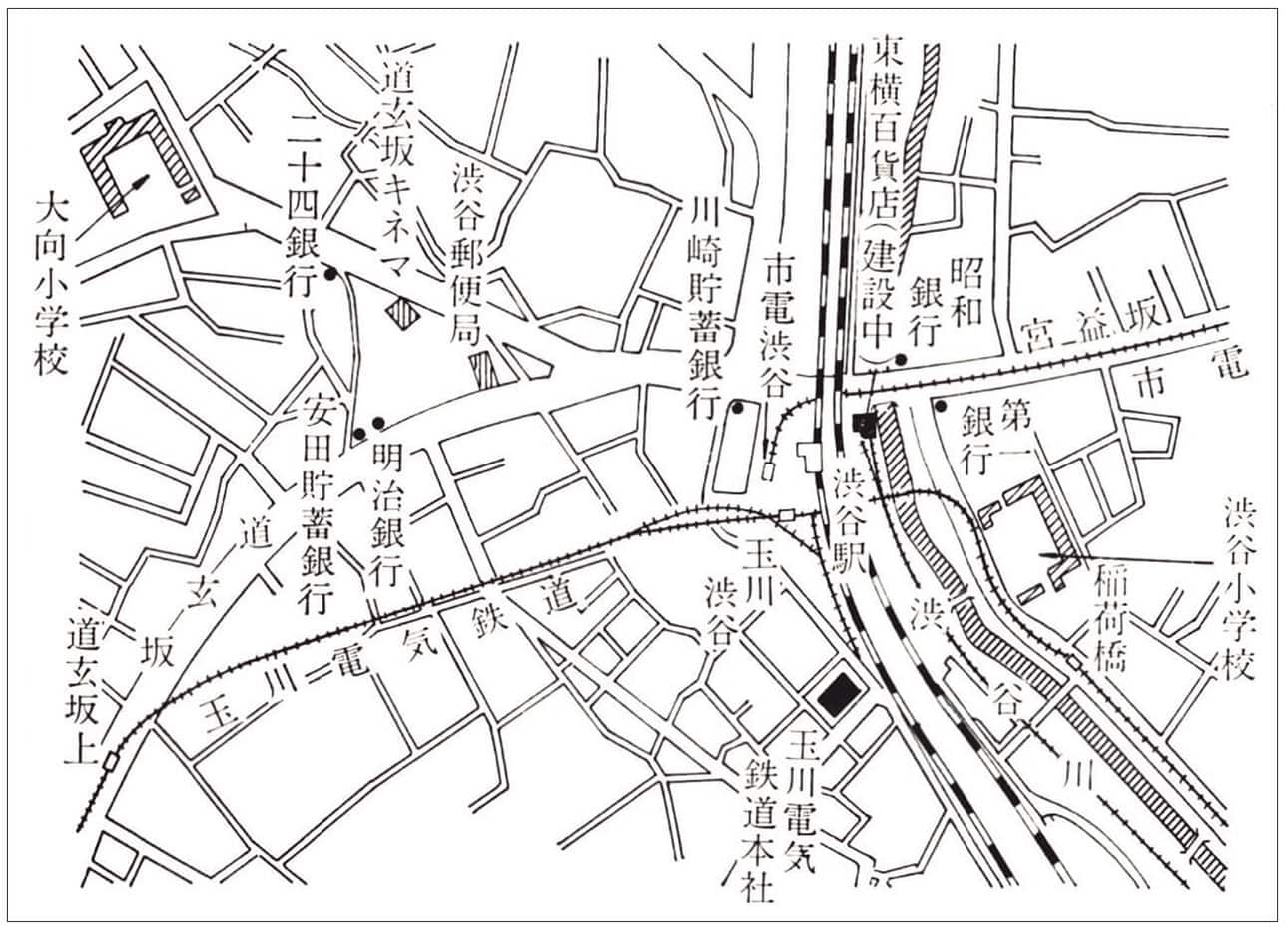

玉川電気鉄道(以下、玉電)の株式の過半を東京横浜電鉄(以下、東横)が握り、傘下に収めたのは1936(昭和11)年10月22日のことである。そして1938年4月1日には両社が合併して東横電鉄が存続会社となり、玉電は40余年の歴史に幕を閉じた。渋谷に乗り入れたのは玉電の方がずっと早く、1907(明治40)年のことであったが、20年後の1927(昭和2)年に渋谷へ乗り入れた新参者の東横が、老舗の玉電を吸収したのである。新参者だけに、1933年5月の交通量調査(東京市『省線渋谷駅を中心とする交通量調査報告書』)でも、渋谷では山手線約5万人、東京市電3万人余、玉電3万人弱に対し、東横は2万5000人と劣勢であった。

注:『省線渋谷駅を中心とする交通調査報告書』をもとに作成

このころの五島慶太には二つの大きな課題があった。一つは1934年9月の設立と同時に常務に就任した東京高速鉄道の地下鉄による市内参入、もう一つは1934年11月に開業した東横百貨店の拡張を中心とした、渋谷駅の開発であった。これらは玉電と密接な関係があったのである。

東京高速鉄道の一連の経緯については後述するが、設立時点で同社は渋谷〜東京間、新宿〜築地間の免許を有しており、とりわけ東横線から市内へ連絡できる渋谷〜東京間は魅力的な区間であった。だが玉電の協力がない限り、地上に予定された駅や道玄坂に予定された地下鉄用車庫の建設などは困難であった。東横百貨店の拡張は、前述のように百貨店の法規制が見通せる状況下、駆け込みで実現する必要があったが、これも同社の持つ用地が必要であった。

玉電側も受け身でいたわけではない。同社は経営難のなかでも渋谷駅の改良を進め、1932年には駅本屋を改良して木造2階建とし、その大部分を二幸に貸し出して食料品販売と食堂経営をさせた。先行した東横食堂に対抗し、ターミナルデパートへの動きを見せたのである。1933年には玉電もビル建設により百貨店経営に乗り出す構想を持ち、五島としては東横百貨店への脅威となる同社の構想は阻止しなければならなかった。

1932年には東京市が周辺町村を大合併して35区体制となっており、渋谷町も渋谷区となった。これに伴って新規に東京市へ編入された地域の都市計画が立てられ、渋谷については1936年2月に告示された。玉川電気鉄道はこの計画に関与し(都市計画を進める主務官庁は内務省で、軌道事業を鉄道省と共管していた)、天現寺線を渋谷で分離する代わりに国鉄渋谷駅西側にビルを建て、玉川線のターミナルとする計画を立てた。のちの玉電ビル構想が都市計画と相まって明確な形になったのである。

ところがこのビルは、同時期に計画されていた東京高速鉄道の渋谷駅構想とのバッティングが避けられない。東京高速鉄道は宮益坂の中腹から地上に出て、高架で東横線と山手線を越えて道玄坂の車庫に至る計画で、駅は東横線と国鉄の乗り換えに便利な位置を考えていた。この地下鉄の高架と玉電のビルは重なるため、早くも1935年1月に東京高速鉄道は東横と玉電に渋谷の駅施設使用等について協力を依頼している。しかし玉電からの回答はなかった。

玉電の態度が強硬であったのには、業績回復も影響しているだろう。会社全体の収入は1932年度を底として、電灯とバスのおかげで上昇へ向かっていた。不況とバスの二重の打撃で減少していた軌道事業は、1934年度を底についに上昇へ転じ、停滞していた電力収入も増加基調となった。電灯と自動車は引き続き堅調に伸びており、ようやく前途も明るくなってきたのである。

このように、東横と東京高速鉄道の両方と対立しかねない玉電に対し、両社は1933年ごろから提携の交渉を試みたが、進展はなかった。そこで五島は強硬策に転じ、1935年夏ごろから株式市場で玉電株を購入すると同時に、大株主を説得した。当時の玉電は内国貯金銀行・日本徴兵保険・千代田生命の3社が三大大株主となっていたが、経営は千代田生命系が他の有力株主の支持を得て行っており、保有株の多かった内国貯金と日本徴兵を経営する前山久吉の系統は玉電の経営から遠ざけられていた。五島は、前山を説得して内国貯金銀行と日本徴兵保険の玉川電気鉄道株を肩代わりし、この年11月には東横が玉電の株式の23%を保有する筆頭株主に躍り出たのである。玉電の株式は同年7月には1株42円程度だったのが、東横による買い漁りで48円台まで高騰していたが、五島はそれをさらに上回る55円で前山から株を買い取った(『ダイヤモンド』1935年11月21日号、『東洋経済新報』1935年11月23日号)。

前述のように、五島にはかねてから交通事業経営に関する確固たる信条があった。交通事業たるものは弱小会社が競争しても二重投資で能率は上がらず資本を無駄にするだけである。とくに大都市では中心部と郊外を結ぶ高速鉄道が必要であり、それには一定の企業規模が必要である、というものである。これは1920年代から唱えられていた、産業合理化を背景とした交通調整論と軌を一にしたものであり、昭和恐慌による交通機関の経営不振もあって1930年代にはより強く叫ばれるようになっていた。とりわけ東京では、赤字を出している市電と錯綜するバス会社、私鉄と競い合う国鉄の発達など国と地方と企業が入り乱れており、その統制が唱えられていた。五島は時流も味方につけて、渋谷を巡る交通の統合に取り組んだのである。

しかし東横は玉電の大株主となったものの、玉電側は池上電気鉄道を一夜にして手中に収めた五島に対して警戒心を抱き、予防線を張って面会すら拒み、小林一三らを介しても耳を貸そうとしなかったという。玉電は東横に対抗して、資本的につながりがあり、電灯電力供給でも関係の深かった京王電気軌道(現、京王電鉄)との合併に動いた。筆頭株主となっただけでは玉川電気鉄道を動かせなかったのである。

そこで五島は翌1936年に大株主らと直談判を行い、根津嘉一郎の仲介などもあって残る大株主であった千代田生命系の株も入手、同年10月には東横は累計で12万8千株余を取得して全株式25万株の過半を所有した。これも市価を上回る1株65円の価格で決着したという(『東洋経済新報臨時増刊 会社かがみ』1936年11月7日号)。かくしてこの月に行われた玉電の臨時株主総会において従来の役員は全員が退陣、東横の役員が玉電の役員を兼務し、五島が玉電の社長となった。

その後、東横は鉄道・軌道の一体的な経営を進めると共に、玉電ビルの建設を前進させた。玉電は東横による経営権掌握直後の1936年12月に、先に黙殺していた東京高速鉄道による渋谷駅建設への協力を承認した。こうして玉電ビルは3階に地下鉄、2階に玉川線の駅を設け、1階に市電を取り込んで、東横線と山手線さらには帝都電鉄(現、京王井の頭線)に連絡する「ユニオン・ステーション(総合駅)」(営業報告書より)となったのである。1937年には日中戦争が勃発、長期化したため資材が統制され、当初7階建てで計画された玉電ビルは4階建てで留め置かれることとなったが、「総合駅」としては形を成し、東横と目黒蒲田電鉄の本社も玉電ビルに移転した。これが東横百貨店の西館とも呼ばれる11階建ての東急会館となるのは戦後のことである。

玉電は、1938年4月1日に東横へ合併された。最後の1937年度の業績は、電車収入120万円、電灯電力収入200万円、自動車収入47万円で、会社全体では395万円の収入を上げ、配当率は8%まで回復していた。この玉電を吸収することは東横にとって「有形無形の利益は可なり大きい」ことであり、「去る(昭和)十一年二月で補助満了となり、前途には百貨店拡張費等の、資金需要にせまられてゐる当社(注:東横)が、玉電の支配権掌握を強行したのも無理からぬ」(『東洋経済新報臨時増刊 会社かがみ』1936年11月7日号)と評された。

玉電を合併した東横は、資本金を3000万円から4250万円に増加させ、総資産も6000万円から8800万円へと膨張した。

注1:「玉川電気鉄道株式会社 営業報告書」をもとに作成

注2:受取利息、支払利息、諸税、減価償却費など個別の業にひもづかない収入や費用は、各業の収入や費用に按分して集計した

1-3-2-3 東京高速鉄道の設立と五島慶太

現在の東京メトロ銀座線は、アジア初の旅客用地下鉄である。浅草〜新橋間は東京地下鉄道が、渋谷〜新橋間は東京高速鉄道が建設・運営し、2社が併存する形で銀座線の歴史は始まった。

前者の東京地下鉄道は根津嘉一郎(東武鉄道社長)が社長を兼務し、実権は専務の早川徳次が握っていた。そして後者の東京高速鉄道は門野重九郎(大倉組副頭取)が社長を務め、実権は常務の五島慶太が握っていた。東京高速鉄道の総株数60万株中、東京横浜電鉄の出資は3万株にすぎず、取締役には関東主要私鉄から社長や常務が参加、小林一三も監査役の一人に名を連ねており、本社は銀座に置かれた。すなわち東京高速鉄道は東京市街地への乗り入れを視野に、私鉄各社が参画する形で設立された会社である。渋谷駅を巡る五島慶太の動きとも密接なかかわりがあり、のちに京浜電気鉄道(現、京浜急行電鉄)を傘下に収める前史ともなっているので概略を記しておく。

東京の地下鉄建設は、根津嘉一郎から鉄道経営の薫陶を受けた早川徳次が1914(大正3)年の欧州訪問時にロンドンの地下鉄を見学して、東京市内にも地下鉄が必要であると唱えたのが始まりである。東京市内では1911年に東京市電が誕生して以降、市内交通は市営で賄うという方針があったが、将来的に東京市が地下鉄を買い取るという条件付きで、早川らによって1920年に東京地下鉄道が設立された。この状況に地下鉄建設を出願するグループが相次ぎ、前述のようにその一つが武蔵電気鉄道だった。東京地下鉄道は資金難に苦しみながらも1927(昭和2)年に上野〜浅草間を開業した。この工事を担っていたのが大倉財閥の建設会社、大倉組であった。東京地下鉄道以外の地下鉄計画は実現にこぎつけられず、武蔵電気鉄道も含め1924年に免許が取り消されている。

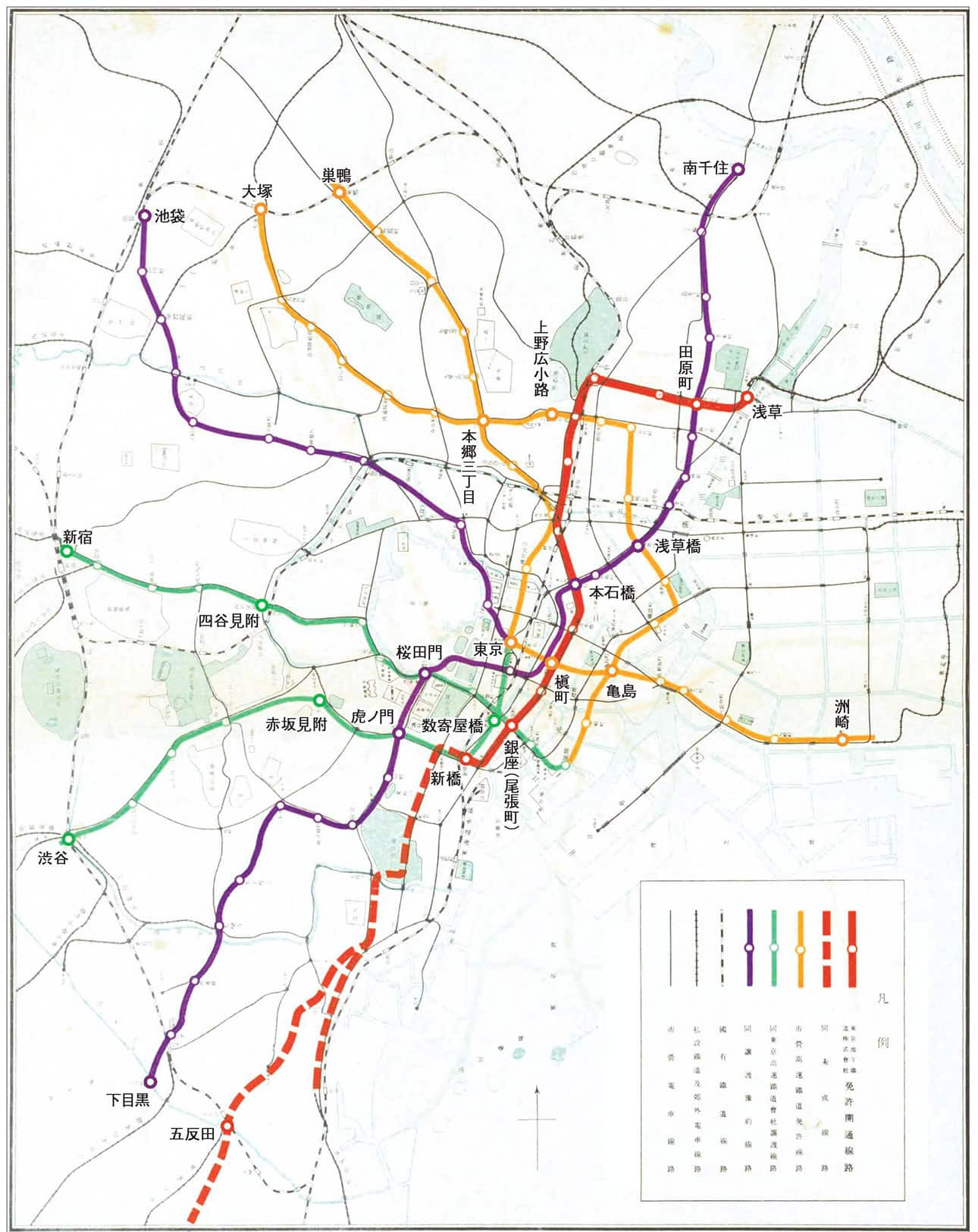

1923年の関東大震災を経て、復興計画の一環として地下鉄建設が構想された。予算の都合から建設は実現しなかったが、東京市は市営で地下鉄を建設するべく1924年に5本の路線からなる路線網を出願し、翌年に免許された。ここでは東京地下鉄道の路線もこの5本の内の1号線(五反田~新橋~日本橋~上野~浅草~押上)に位置づけられた。

しかし市の財政事情から地下鉄の実現は難航した。これを見た大倉組などが、東京市から既免許を譲受して地下鉄建設を進めようと、1926年に新会社として東京高速鉄道の創立が企てられた。地下鉄の市営をめざしていた東京市も市債発行の困難から折れ、1932年に5本の路線の内2本の一部区間、3号線(渋谷~東京間)・4号線(新宿~築地間)の免許を東京高速鉄道に譲渡した。しかし同社も資金難により創立が遅れるなか、大倉組から相談を受けた第一生命の矢野恒太が「五島慶太がこれに参加して計画が完成するなら助力してもよい」と答えて生命保険業界からの出資をとりまとめ、会社創立の準備がようやく整った。そして1934年9月に東京高速鉄道が創立され、五島慶太が常務として就任、地下鉄建設の推進が委ねられたのであった。この間、1934年6月に東京地下鉄道は新橋まで延伸開業している。

五島慶太にとって、この話は朗報であった。すでに述べたように五島は鉄道院時代から地下鉄に関心を持ち、その実現を図って武蔵電気鉄道へ転身したものの、建設できなかった過去がある。さらに五島は、武蔵電気鉄道の地下鉄免許取消後も再度同じ路線を出願したり、目黒蒲田電鉄による新たな市内線を出願したりして却下されていた、また1926年には東京高速鉄道に続いて、東京横浜電鉄が渋谷~東京間を、目黒蒲田電鉄が目黒~上槇町(東京)間などを出願したが、これも東京高速鉄道が東京市の免許を譲り受けたため、1934年2月に却下されていた。五島が諦めざるを得なかった渋谷~東京間の地下鉄計画が、向こうからやってきたのである。

ただし、東京高速鉄道は東京地下鉄道との合併を前提として創立された経緯がある。だが東京地下鉄道と役員を兼任したのは根津嘉一郎のみで、早川徳次は東京高速鉄道の役員には選任されなかった。これがのちになって、五島慶太と早川徳次の間に亀裂が生じる遠因ともなったとされる。

そして五島が加わったことで東京高速鉄道の計画は、元の計画から次第に変化していく。東京高速鉄道が建設することになった3号線と4号線は、東京地下鉄道=1号線とは別の路線のはずであった。ところが五島は、3号線のルートを変更して、新橋から東京地下鉄道への直通運転をもくろんだのである。さらに4号線のルートも変更して赤坂見附で3号線と接続させ、これも新橋方面へ直通運転させようとした。五島は1924年の地下鉄構想を変化させ、現在の東京メトロ銀座線と丸ノ内線のような形にすることを、1936年に提案している。五島は、郊外私鉄のターミナルである渋谷と新宿から、既存の東京地下鉄も利用して、都心へのアクセスを図ろうとしたのであった。

注:『東京地下鉄道史・乾』東京地下鉄道編、1934年(国立国会図書館デジタルコレクション)をもとに作成

これに早川の率いる東京地下鉄道は強く反発した。3号線と接続されては、自社の予定である五反田への延伸が難しくなってしまう。1934年から翌年にかけて両社は路線の接続を巡って激しく対立し、小林一三の仲介によってようやく1935年5月、将来の五反田延伸の含みを持たせつつ、両社の直通運転が合意された。この間、1935年2月に東京高速鉄道は渋谷〜新橋間の工事施行認可申請を提出して許可され、同年10月建設に着手したが、今度は新橋駅の構造を巡って両社は対立した。しかしこれも1936年5月に東京高速鉄道側が押し切る形で妥結した。東京地下鉄道は経営が苦しく、五反田への延伸のめども立たないため、後手に回らざるを得なかったのである。

そこで早川は、新たな構想に打って出た。それが京浜電気鉄道との直通運転で、1937年3月には同社との合弁で京浜地下鉄道を創立、東京地下鉄道の新橋~品川間の免許を同社に譲って品川へ接続すると共に、京浜電気鉄道から湘南電気鉄道の路線(横浜以南の浦賀まで)とも結ぶことを考えていたのである。1936年夏には京浜地下鉄道構想によって品川延伸が現実化したとして、東京地下鉄道は再度新橋駅の設計や直通運転計画の変更を求めて東京高速鉄道と紛糾したが、これも同年10月に何とか妥結した。

早川が東京地下鉄道と京浜電気鉄道の直通を具体化させたのと図らずも同じころ、五島も東京高速鉄道の郊外延伸を考えていた。それが1936年12月に東京横浜電鉄が出願した、祐天寺~駒沢~成城学園前間の路線である。この路線は東京高速鉄道と同じ1435mmの軌間で計画されており、東横線の1067mmとは異なっている。当初はなんと東横線のゲージを変更して乗り入れる計画であったが(『東洋経済新報』1937年1月30日号)、のちに渋谷~祐天寺間は1435mm軌間の別線を出願している。この出願が五島による玉川電気鉄道掌握直後であることは注目される。念願かなって玉電ビルを貫通し、道玄坂の車庫へ延びることになった東京高速鉄道の線路は、祐天寺そして成城学園前をめざしていたのである。

このように五島の地下鉄構想は、武蔵電気鉄道のころから一貫して、郊外電鉄との直通運転を意識していたのである。東京高速鉄道に追い詰められて京浜電気鉄道と手を組んだ早川は、元来地下鉄は地下鉄で完結すべきとの考えで、郊外電鉄が地下鉄に乗り入れることに否定的だった。しかし大都市圏全体を見渡した交通構想という点では、五島の方が一枚上手であったと言わざるを得ないであろう。

ともあれ東京高速鉄道は着工にこぎつけたが、度重なる東京地下鉄道との対立に、五島は早川と手を携えることはできないと考え、京浜地下鉄道の親会社である京浜電気鉄道の株式を買収、さらには東京地下鉄道の株式も買収し、早川徳次を同社から追い出そうとした。これがいわゆる「地下鉄騒動」である。1938年から五島は株式買収工作にかかり、玉川電気鉄道買収でも登場した前山久吉から京浜電気鉄道株を引き取ったほか、同社会長の望月軍四郎も説得して1939年4月に京浜電気鉄道の過半の株を掌握した。さらに五島は東京地下鉄道にも買収の手を伸ばし、同年8月に大株主の穴水熊雄の株を買い取った。

この騒動を横に東京高速鉄道の工事は進み、1938年11月18日に最初の開業区間である青山六丁目(現、表参道)~虎ノ門間が開業し、翌月には渋谷まで乗り入れた。そして1939年1月には目的地の新橋まで延伸した。ただしこの時の新橋駅は、将来新宿への路線が開通して赤坂見附から乗り入れてきた際に、都心の運転本数が過密となるため一部列車を折り返すために作られたホームで、直通運転はまだ工事が終わらず実現しなかった。この状況は巷間、東京高速鉄道の乗り入れを嫌った早川が抵抗したため、東京高速鉄道がやむを得ず仮設の新橋駅を作り、五島が株の買い占めで乗り入れの圧力をかけたとも言われるが、乗り入れは1935年に決まっており、五島の株買い占めと工事の時期が重なったのは偶然にすぎない。8か月後の1939年9月には工事が完了し、新橋駅は統一されて直通運転が開始された。

電車は直通しても五島と早川の関係は東京地下鉄道の支配権を巡っていっそうこじれ、1940年1月には両者の仲介役になり得る根津嘉一郎が急逝し、事態はさらに混迷を深めた。

このため鉄道省が調停に乗り出し、1941年7月に設立された帝都高速度交通営団(政府と東京都が主たる株主となって設立された特殊法人。現、東京メトロ)に東京高速鉄道と東京地下鉄道の路線が譲渡されることとなって、地下鉄争奪戦は解決を見た。結果的には、のちに地下鉄の父を呼ばれるようになる早川徳次も経営から退き、喧嘩両成敗となった格好で、これにより東京高速鉄道を巡る五島慶太の構想は、夢と消えたのである。

『東急外史—顔に歴史あり』はこの時の五島慶太の様子をこのように伝えている。

東京高速鉄道も東京地下鉄道も、今や恩讐を超えて、とても可愛い掌中の珠であった。この期待された二つの珠が、一片の交通債券と化した晩、あの剛毅な五島慶太は代官山の私邸に帰って、惜別と無念の涙を人知れず流した。「長女を嫁にやった晩と同じように悲しい気持ちだ」(小滝顕忠)と側近に告げながら、じっと真新しい交通債券を見つめ続ける後ろ姿が、実に印象的であったという。事業家の寂寥を感じさせた一瞬であった。

なお五島慶太は同営団の理事を1944年に運輸通信大臣に就任するまで務めた。渋谷~祐天寺~成城学園前間の出願も1944年に申請書が返戻され、幻となった。

1-3-2-4 渋谷の本拠地化に至る軌跡

創立100周年を迎えた今、東急グループは行政と手を携えて渋谷駅周辺の開発を進めているが、渋谷に対する思い入れの源流をたどれば、1930年代半ばの渋谷駅周辺を巡る攻防が起点となっていることがわかる。ここで改めて、渋谷と鉄道のかかわりについて歴史を振り返っておく。

渋谷駅周辺は、千駄ヶ谷や原宿方面から流れてくる渋谷川と、代々木八幡方面から流れてくる宇田川の合流地点に相当する、すり鉢状の谷底の地であった。東側の宮益坂と西側の道玄坂を結ぶ通りは大山街道と呼ばれ、江戸時代から大山参詣の道、各地の特産物を江戸に運ぶ商業の道として重要な役割を果たしてきた。明治前期の段階では街道沿いにまばらながら人家が集まっていたが、かつて武家屋敷が並んでいた東側の台地には桑畑や茶畑が広がり、渋谷川には水車小屋があって、のどかな田舎の風情であったという。

ここに初めて鉄道が通ったのは1885(明治18)年のことで、初の私鉄ながら半官半民ともされる日本鉄道が赤羽と品川を結ぶ路線を開業し、現在の山手線渋谷駅よりも南側(ちょうど現在の渋谷駅新南口付近)に渋谷駅が設けられた。開業当初の運転本数は午前に1本、午後に2本しかなく、乗降客は少数だった。

やがて1907年に玉川電気鉄道の渋谷〜玉川間が開業し、日本鉄道が国有化(1906年)されてから渋谷周辺の複線化や電化(1909年に電車運転開始)が進められ、1911年には宮益坂上で止まっていた東京市電が渋谷駅前まで延伸、渋谷駅は急速に東西南北の交通が行き交うターミナル駅としての機能を有するようになっていく。この間には青山や代々木に陸軍の練兵場が、大山街道沿いには軍関連施設が設けられて人々の往来も多くなってきたため、国鉄渋谷駅は旅客線と貨物線の分離、および大山街道との立体交差化を図るべく改良工事を行い、1920(大正9)年に新しい渋谷駅が現在の位置に誕生した。半円状の明かり取りがある洋風の木造駅舎で、駅の正面は国鉄ホーム北端西側の広場方面となった。山手線渋谷駅が現在位置に移ったのはこのときである。

こうして渋谷駅がターミナル駅としての機能を充実させ始めた1927(昭和2)年、東京横浜電鉄の東横線(渋谷〜神奈川間)が開業することとなる。国鉄渋谷駅の表玄関に相当する西側には玉川電気鉄道の渋谷駅が隣接しており、付近にあった砂利置場は東京市電が砂利運搬で玉川電気鉄道へ乗り入れるための結節点となっていて、西側はいわば玉川電気鉄道側の陣地という様相を呈している。このため東横線駅舎の位置取りとしては、国鉄渋谷駅の東側と渋谷川に挟まれた狭隘の地を選ぶしか方法はなかった。新規参入の路線としては致し方ないが、ターミナル駅と化した渋谷駅から見れば、明らかに裏手方面であった。

ようやく1932年に渋谷〜桜木町間の全通は見たものの、五島慶太はこの東横線を活況させるにはどうすればよいか、ここからが勝負だと考えていた。前述のように1933年時点での渋谷駅の乗降客数では鉄軌道4事業者中で最下位であり、この立場を逆転させるには起死回生の策を巡らせる必要があったのである。

この起死回生策の一つが阪急百貨店を範とする東横百貨店の建設(1933年4月着工)であり、矢野恒太の助言により舞い込んできた東京高速鉄道への経営参画(1934年9月に常務就任)と建設推進であり、玉川電気鉄道の買収(1936年10月に傘下入り)であった。そして1937年2月、東京横浜電鉄は目黒蒲田電鉄と共に本社事務所を上大崎(目黒)から渋谷区大和田町1(翌1938年に竣工する玉電ビル)に移した。こうした一連の動きは、渋谷駅を当社の本拠地化するプロセスにほかならなかった。

出典:『東京急行電鉄50年史』

1-3-2-5 拡大期の目黒蒲田電鉄および東京横浜電鉄の経営状況

ここでは1930(昭和5)年以降、目黒蒲田電鉄(以下、目蒲)・東京横浜電鉄(以下、東横)が合併して新・東京横浜電鉄になる時期までの経営状況を概観する。

1930年代は、目蒲にとっても東横にとっても飛躍の時期であった。昭和恐慌の打撃があっても、東京の都市圏拡大は止まらなかったのである。とりわけ目蒲・東横沿線は住宅開発が進み、両電鉄はその成果を得ることができた。さらに目蒲は池上電気鉄道を、東横は玉川電気鉄道を合併して勢力圏を広げ、創業以来の不動産業の他にも自動車や百貨店といった兼業を展開した。1930年末では未払込資本金を除いた正味の資産で目蒲が約2500万円、東横は2100万円足らずだったものが、両社合併前の1938年度末では目蒲が約3600万円、東横に至っては7700万円以上にまで成長している。

それでは日本の私鉄のなかで両社の地位がどこまで向上したか、まずは鉄軌道事業収入で見てみよう。1938年度の『電気事業要覧』によると、目蒲の順位は17位、東横は15位と上昇している。とくに玉川電気鉄道を吸収した東横の成長が著しい。さらに両社を合算すると全国10位に食い込むことになる。鉄軌道事業収入上位の事業者の内、1930年の順位と比べると京都と神戸の市電が脱落し、代わりに目蒲・東横連合と同じく合併で誕生した名古屋鉄道が登場するのである。

1930年との成長率で比較してみると、合併の効果もあって目蒲が2.4倍、東横に至っては4.3倍に伸び、両社を合算しても3.1倍の伸びである。郊外の成長はこの時期の基調であり、他の関東私鉄や関西の有力電鉄も伸びているが、そのなかでも目蒲と東横の成長は際立っている。これは合併の効果も無論あるが、仮にそれを織り込んで考えても、目蒲で約70%、東横で約81%の成長はあったと考えられ、他の郊外電鉄と比べてかなり高い伸びであった。関東でこれに匹敵するのは、この間に湘南電気鉄道と連絡し、品川のターミナルを建設するなど大規模な工事を行った京浜電気鉄道くらいである。一方で自動車や地下鉄に押されて東京市電の収入が大きく低下していることも注目したい。大阪市や横浜市をはじめ、大都市の路面電車も停滞か減少しており、大都市の発展はすでに郊外が主力の時代となっていたのである。

さらに兼業を含めた事業者の全事業収入で1930年度と比較すると、目蒲と東横の地位上昇はさらに著しい。目蒲は21位、東横は13位にまで順位を上げており、両社を合算すると第7位となって、関東私鉄の首位に立つのみならず、関西有力私鉄の多くも抜き、私鉄では阪神急行電鉄に次ぐ2位となっている。もちろん順位の上昇には、1930年では上位に入っていた有力電力会社が、事業再編で電車を切り離したり他社と合併したりしたという事情もあるが、目蒲と東横が多角経営を積極的に進めたことによって企業を大きく成長させたことは間違いない。

兼業を含めた収入の成長率を見ると、目蒲は2.3倍になり、東横に至っては8.5倍になっていて、両社を合算すると4.3倍となり、東京西南郊の発展を多角経営でうまく取り込んだ経営成果といえよう。合併の効果を考えても、これだけ目覚ましい成長をした電鉄は多くない。名古屋鉄道はこの間にほぼ同規模の愛知電気鉄道と名岐鉄道が合併しており、参宮急行電鉄や阪和電気鉄道、東京地下鉄道は1930年度の時点では路線が建設中であった。関東で倍増以上の成長を遂げた郊外私鉄は、前述のように品川乗り入れと湘南電気鉄道との連絡を達成した京浜電気鉄道と、上野乗り入れを達成した京成電気軌道くらいであった(京成はのちで見るように多角化の効果も大きい)。

これを別の面で見ると、総事業収入に占める鉄軌道事業の比率が相対的に低いということでもあり、目蒲は半分、東横は3分の1にとどまっていて、両社を合算すると鉄軌道の比率は4割弱である。郊外私鉄では京王電気軌道も鉄軌道の比率が低いが、同社の兼業はほとんど電灯電力事業であり、「多角」化とはいいがたい。阪神電気鉄道も同様といえよう。目蒲・東横のように不動産・自動車・百貨店・レジャー事業など文字通りの多角的経営をして鉄軌道事業の比率が下がっているのは、五島慶太が師と認める小林一三に経営されてきた阪神急行電鉄が代表といえ、さすがに先達だけあって郊外私鉄中最大の経営規模を誇っている(ただし阪急は直営の自動車兼業はしていない)。もう一つ多角化が進んでいると評価できそうなのは京成電気軌道で、同社は百貨店を営んでいないものの電灯電力のほか自動車や不動産の多角化経営を実現していた。皮肉にもその経営者は、五島に池上電気鉄道を追われた後藤国彦であった。

このように、戦前の郊外私鉄は、兼業を営んでいるといってもその多くは電灯電力事業であった。後述するように1941年の配電統制令施行で電気事業は各社の手から失われ、事業の再編を余儀なくされる。電鉄企業が多角化して企業グループを形成しているのは日本の都市圏の特徴といえ、現在の大手私鉄各社はどこも企業集団を擁している。その原型は戦前に求められるが、兼業を電灯電力のみに頼らない、文字通りの多角化を実現していた電鉄は必ずしも多くなく、その先達である阪神急行電鉄、すなわちのちの阪急電鉄はやはり日本の私鉄経営のモデルといえよう。このモデルは戦後に各社に広まるが、戦前の段階でこのモデルをいち早く取り入れていたのが現在の当社・東急グループであり、多角化の進展の速さがその後のさらなる発展の基盤となったと考えられよう。

注1:「電気事業要覧」もとに作成

注2:目黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄の合計金額