第1章 第3節 第1項 沿線価値の向上と乗客増への取り組み

1-3-1-1 乗合自動車(バス、タクシー)事業の始まり

バスが公共交通機関として急速に脚光を浴び始めたのは、1923(大正12)年の関東大震災が契機である。東京市電車両の数多くが焼失するなど壊滅的な被害を受けたため、東京市は市民の足を確保するため応急的に800台超のバスが導入され、1924年1月、東京市営バスが営業を開始した。大正時代から昭和初期にかけては全国各地で零細規模も含め事業者が乱立した時代で、間もなく淘汰が始まった。主導的な役割を担ったのが、バスの発着点となる鉄軌道駅・停留場を持つ私鉄各社である。

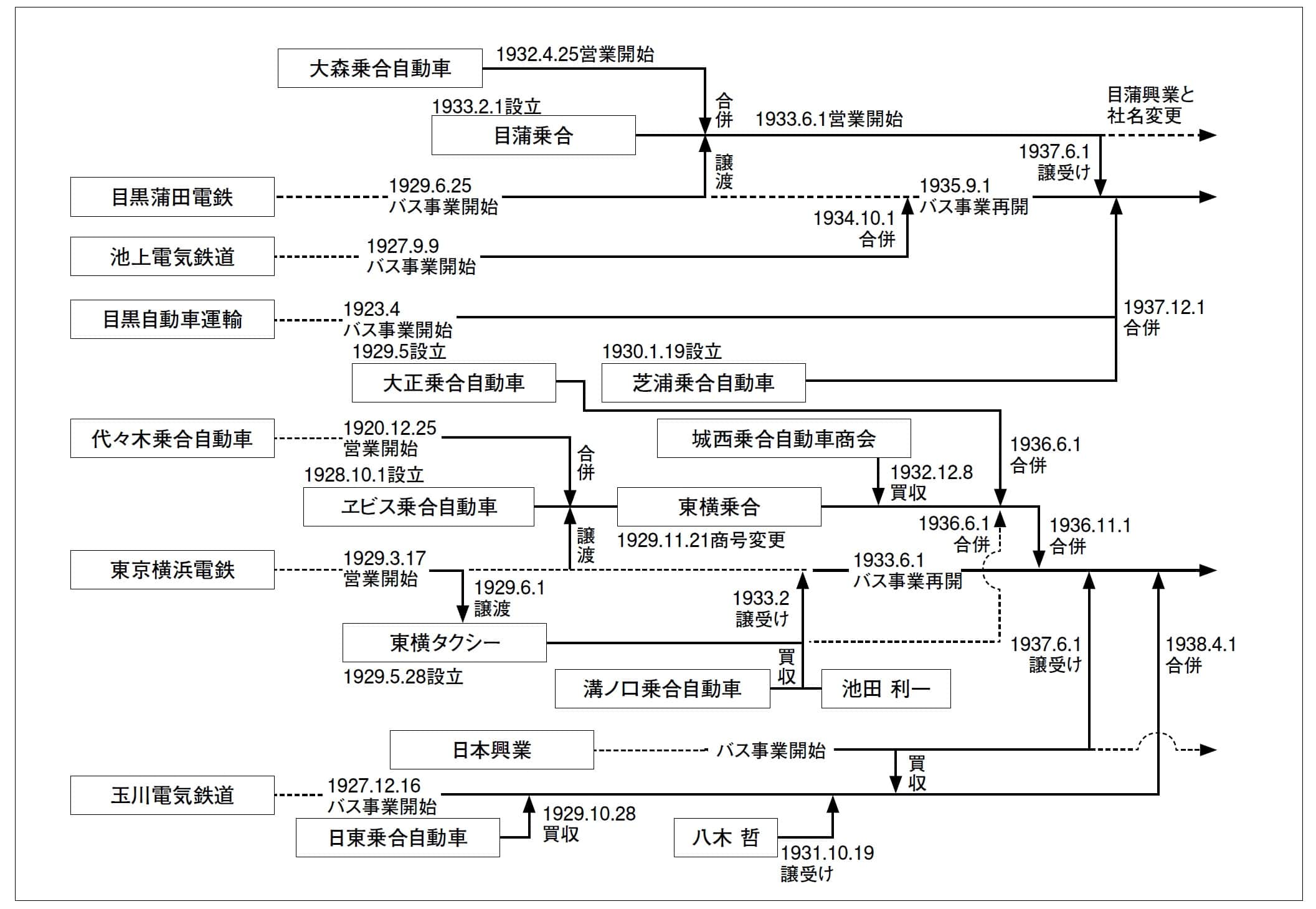

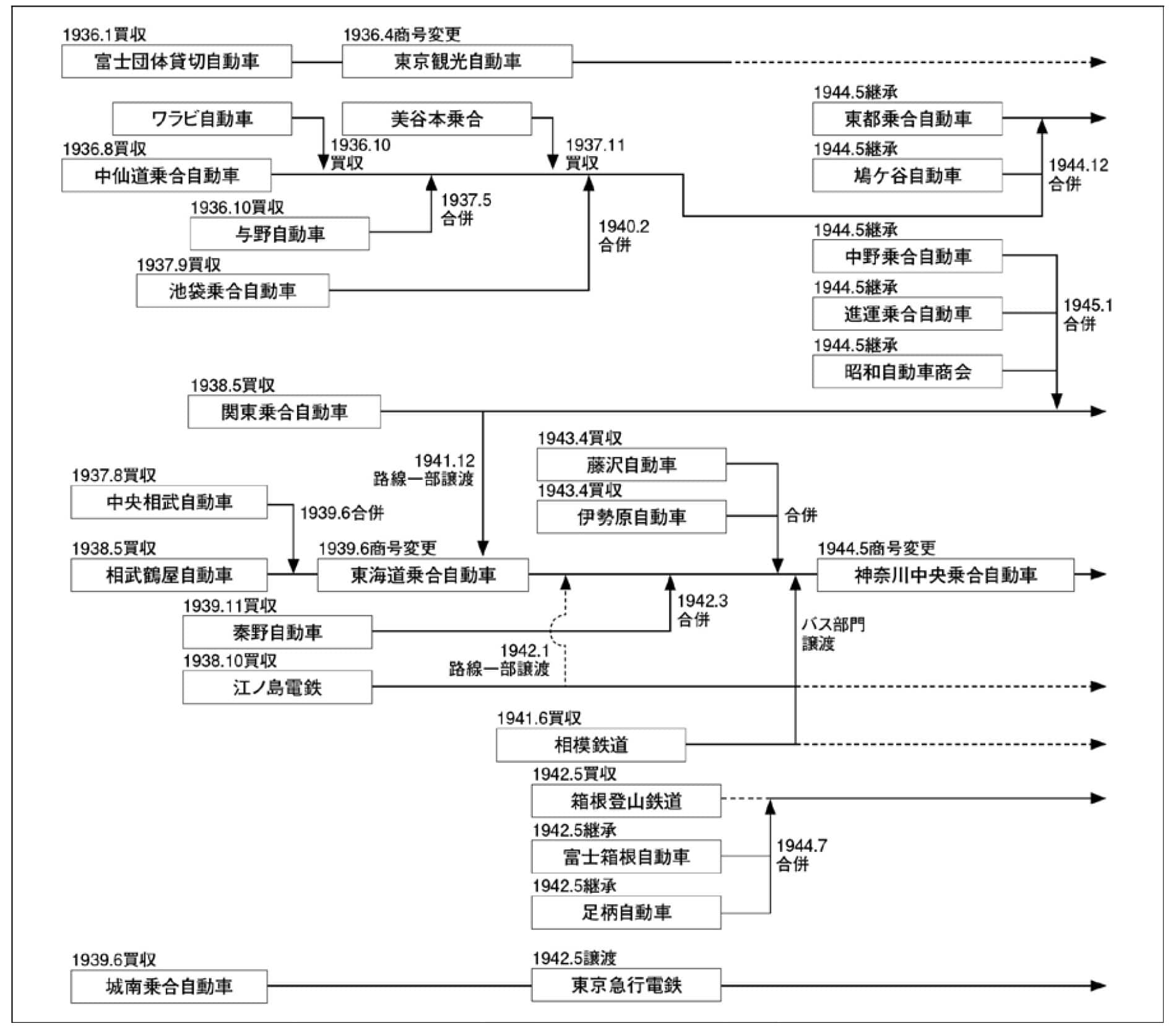

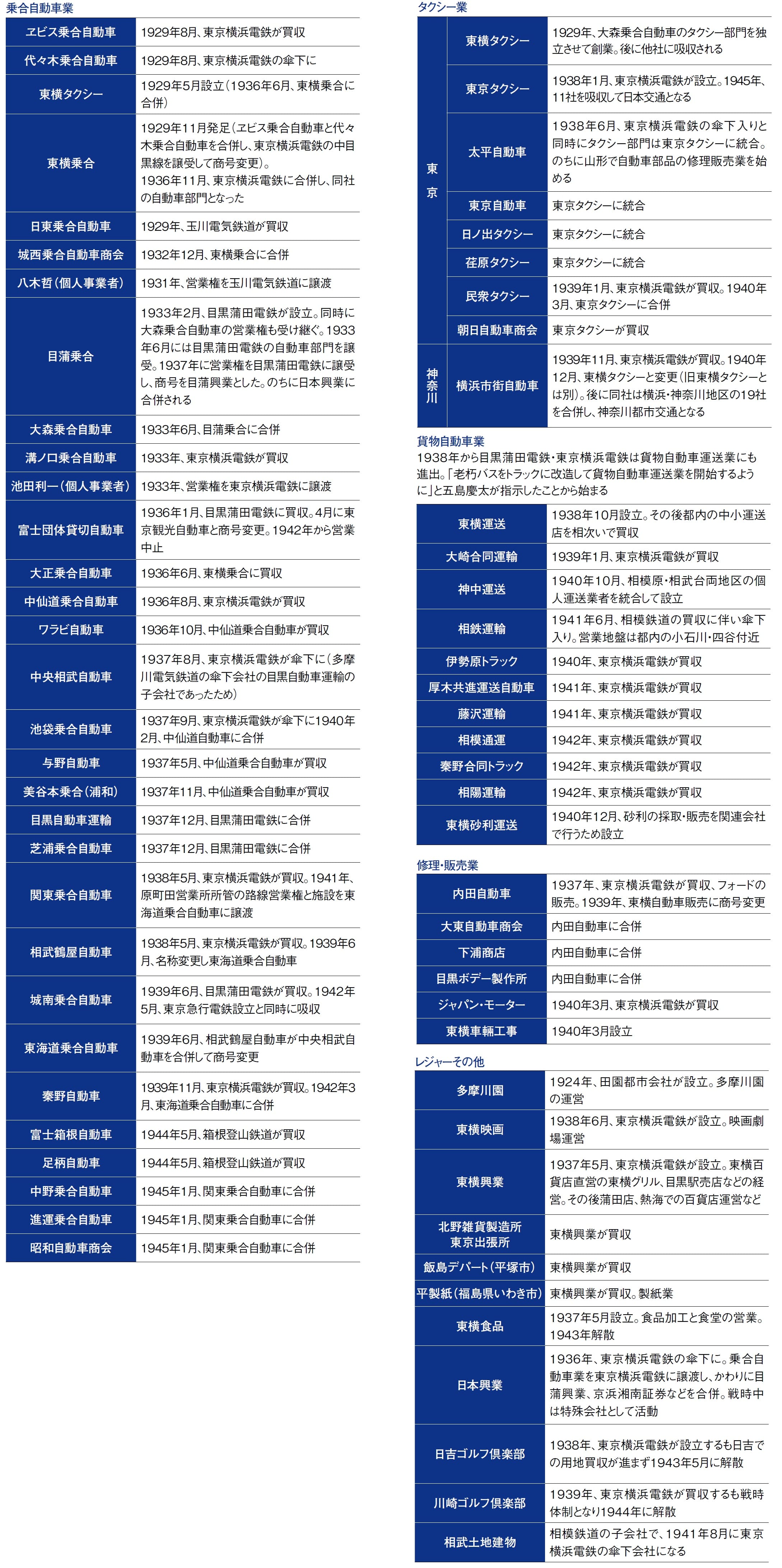

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

目黒蒲田電鉄(以下、目蒲)と東京横浜電鉄(以下、東横)の両社は、1929(昭和4)年に小規模なバス事業を開始し、その後はおのおのの関連会社にいったん事業を譲渡してバス事業の拡充を図った。バス事業を展開する関連会社は周辺の中小バス事業者を呑み込みながら成長、バス路線は「線」からやがて広い「面」となっていく。バスによって電鉄沿線に面的な発展が見られると、バス自体の営業も好転し、目蒲・東横両電鉄ともバス子会社を吸収して直営化した。これはこの時期の大手鉄軌道会社によるバス事業の展開としてほかにも見られるパターンで、沿線に叢生した零細バス事業への対抗策として直営事業でバスに乗り出すものの、あくまで対抗策であるから当初は収支が上がらないため、いったん別会社化する。沿線の発展によってバスの業績が好調になると、再度直営事業に戻すのである。こうして、東京西南部から一部は西北部に至る、当社のバス事業の営業エリアが形成されていった。

この「線」から「面」へと至っていく過程では、非常に多数の事業者からのバス事業譲受、事業者への資本参加、事業者の吸収合併などを繰り返しており、個々の集合離散については『東京急行電鉄50年史』で子細に記されている。ここでは主だった動きに絞って、歴史の概要を追う。

まず東横は、神奈川自動車から乗合自動車事業2路線(川和線と綱島線)を譲り受けて1929年3月に営業を開始、さらに自社で免許申請していた中目黒線も同年営業を開始した。神奈川自動車の綱島線は東横線の白楽〜綱島温泉駅と並行する、いわば鉄道の競合路線でもあった。東横が路線を譲り受けたのは、他社による鉄道並行バス路線の運行を阻止するためであったと考えられる。

その直後の1929年5月に東横タクシーを設立、神奈川県下の川和線と綱島線のバス事業を同社に譲渡する。また東京府下の中目黒線についても、東横の傘下に入ったヱビス乗合自動車に同年11月に譲渡し、商号も東横乗合に改めた。すなわち、この関連会社2社(東横タクシーと東横乗合)で神奈川と東京に分かれてバス事業を展開することにしたのである。

この内東横乗合は、前身のヱビス乗合自動車時代からのドル箱路線(田町駅前〜恵比寿駅前間)などを抱えていたことから営業成績は優秀であった。その後の営業網拡張にも弾みがつき、国鉄中央線中野駅までの路線を得たほか、武蔵野鉄道(のちの西武鉄道)練馬駅への路線を持つ大正自動車を1936年に合併した。また同時に神奈川県下の東横タクシーからタクシー16両と観光自動車2両を継承した。この内観光自動車はロマンスシート座席22人乗りの車両で、観光バス事業に進出できることが魅力であった。

沿線とバス事業の発展を受けて、東横は再度乗合自動車業を直営で再開する。1933年2月に溝ノ口乗合自動車を買収、同じころ個人経営の綱島温泉~千年間も買収、さらには一度譲渡していた東横タクシーの川和線、綱島線を継承し、神奈川県下での直営事業を4年ぶりに再開した。そして1936年11月に東京府下の東横乗合を合併、これにより東横系のバス事業はすべて、東京横浜電鉄の直営で一本化されることとなった。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

さらに後述するように玉川電気鉄道の買収(1936年10月)に伴って同社系列のバス事業も傘下に収め、東横のバス事業は大きく成長していく。1938年度下期(1938年11月期)の運輸収入によれば鉄軌道事業では、東横線が134万1000円、玉川線が72万2000円だったのに対し、乗合自動車事業は91万5000円を稼ぎ出しており、主要事業となっていたことがわかる。

一方、目蒲のバス事業は、東横に比べて堅実な経過をたどった。同社は大井町駅前からの発着路線を皮切りに1929年6月に営業を開始、1932年ごろまでには馬込・池上・東調布(現、久が原)・下丸子・田園調布・等々力方面にまで路線を拡張した。そして1933年にはバス事業の関連会社として目蒲乗合を設立して、同社にバス事業を譲渡しいったん乗合自動車事業の切り離しを行った。同年には目蒲乗合が大森乗合自動車を合併した。大森乗合自動車は大森駅東口〜梅屋敷通り間の路線を持つ小規模な事業者であったが、この路線は国鉄と京浜電気鉄道に挟まれた市街地を走るため利用客が多く、営業成績も上々であった。

その後、目蒲は池上電気鉄道を買収(1933年7月)して同社のバス事業を継承し、1935年に自社でのバス事業直営を再開した。そして1937年には目蒲乗合からバス事業を譲受し、目黒蒲田電鉄系の乗合自動車事業はすべて、直営で一本化となった。旧池上電気鉄道系のバス事業は乗合馬車から移行した路線もあるなど歴史が古く、最初に目蒲がバス事業を開始したころから路線獲得の競争相手の1社でもあった。

以上のように、東横と目蒲のバス事業は、沿線の他の事業者に対抗して開始され、一時子会社化して競争相手の吸収を進め、さらに電鉄本社による他の鉄軌道事業者の買収によってさらなる拡大を遂げ、自社直営事業に復帰するという経緯をたどっている。

こうして自社直営体制が確立した1938年度(1937年12月~1938年11月)について見ると、目蒲では鉄道事業収入383万円に対し乗合自動車事業(バス、タクシー)収入が167万円に達し、田園都市事業(ネット値)の149万円をしのいで全社の4分の1近くの収入を上げている。日中戦争勃発によりガソリン統制が厳しくなっていく時期ではあるが、この時代はまだその影響は収支には表れず、投下資本が少ない割によい利益を上げる兼業であった。

同じ年度の東横は、鉄軌道事業の鉄道収入272万円・軌道収入140万円に対し乗合自動車事業(バス、タクシー)収入が185万円に達し、田園都市事業業収入(ネット値)146万円をしのぐ重要な兼業となっていたが、百貨店事業収入226万円・電灯電力事業収入220万円には及ばなかった。しかし投下資本に対する利益率は26%ほどで、8%程度の鉄軌道事業や14%強の電灯電力事業よりも効率よく利益を上げていた。なお、両社とも乗合自動車事業収入のほとんどはバス事業によるもので、タクシー事業による収入はごくわずかであった。

後述する目蒲・東横合併後の1940年度を見てみると、総収入3048万円・鉄軌道収入1236万円に対し乗合自動車事業(バス、タクシー)収入は431万円と、田園都市事業の445万円(ネット値)に匹敵する収入を上げ、百貨店事業(349万円)や電灯電力事業(262万円)をしのいでいた。しかしこの時期になるとガソリン統制が強化されて代用燃料の使用を余儀なくされ、資材や人員も不足して、経費も大きく膨れ上がってしまった。日中戦争前の乗合自動車事業では経費は収入の半分程度であったのに、この年には収入の8割以上が経費となっているのである。そのため利益では、百貨店事業や電灯電力事業に水をあけられてしまった。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

1-3-1-2 ターミナルデパート・東横百貨店の開店

1934(昭和9)年11月1日、渋谷駅と一体となったターミナルデパートとして、東横百貨店(のちの東急百貨店東横店)が開店した。駅ビルと一体となったデパートを鉄道会社が直営するという事例は、1929年の阪神急行電鉄(現、阪急電鉄)の阪急百貨店を嚆矢とするが、これと同じ業態としては関東初となる。ただし、既存の呉服店を出自とした百貨店が、駅ターミナルにテナントとして入る形のターミナルデパートもあり、その場合は前述のように1929年池上電気鉄道の五反田駅ビルに開店した白木屋の五反田分店が関東初の事例とみられる。なお1933年には京浜電気鉄道と白木屋の共同出資による京浜デパートが品川に開店している。

より大規模な例としては1931年の東武鉄道浅草駅に開業した松屋、関西では1930年南海鉄道の難波駅に出店した髙島屋があり、東横百貨店も百貨店が駅を志向する傾向が強まっていく時代に乗っての登場であった。

このころ渋谷駅は、人口増が続く郊外を背後に抱いて、多くの人が集まる東京市西南部の玄関のような存在になりつつあった。各線を合わせた乗降客では新宿駅に後塵を拝していたとはいえ、今後ますますの乗降客増が見通せる状況であった。しかし当時の東横線渋谷駅といえば木造の質素な駅舎で、島式ホーム1本しかなく、駅舎の建て替えには絶好のタイミングであった。新宿にはすでに三越、ほていや、伊勢丹の百貨店3店があったが、渋谷にはまだ1店もない。そこで五島慶太は、渋谷駅の大改造を行うと共に近代的な百貨店を建設し、沿線住民へのサービスに努めようと考えたのである。

建物は鉄筋コンクリート地上7階・地下1階で、地上2階以上を百貨店とした(のちに東館と呼称)。ちょうど国鉄渋谷駅の東側、当時の東横線渋谷駅の突き当たり部分に相当し、宮益坂に接する位置であった。

開店に先立っては1934年10月30日から2日間、開店披露の招待会を行い、政財界の名士やマスコミなど700余名を招待した初日午後には、阪急百貨店の小林一三、東京地下鉄道の早川徳次らの姿も見られた。開店から1か月間の売上高は東横線の運輸収入に匹敵する好成績を示し、東京横浜電鉄にとって新たな売上の柱が誕生することとなった。

また五島慶太は「東横百貨店信條」を掲げ、後述する社内報『清和』にて社員に示した。沿線居住者に対する奉仕の精神と、社員としての心得についてまとめられており、現在の東急百貨店にも受け継がれている。

東横百貨店の建設は、重役会の承認を得たとはいえ、全面的な賛意が得られたわけではなかった。東京横浜電鉄の鉄道経営は順調とはいいがたく、百貨店の営業成績次第では会社経営全体を揺るがしかねない。このため「3階建てから始めてはどうか」「経験豊富な百貨店他社に委託してはどうか」との疑問も呈されていたのである。実際、池上電気鉄道五反田駅のように、既存の百貨店に駅ビル経営を任せた例は多かった。しかし五島慶太はこれらを退け百貨店開業に突き進んだ。この時点での東京横浜電鉄は、政府の補助金交付を受けている状況で経営内容も芳しくなく、しかも補助金は開業から10年間の期限付きで、その期限は1936年に迫っていた。それだけに多角経営に活路を求めたのであった。

先にも触れたように、ターミナルデパートのモデルは阪急百貨店(現、阪急うめだ本店)にあった。阪急百貨店も1920(大正9)年に阪急食堂を開店したのが始まりで、同年駅ビルに白木屋をテナントとして入れて駅ビルでの流通業の可能性を探った。1925年に白木屋との契約期限が切れると阪急マーケットを開店、米国での市場調査を経て百貨店開店の準備を進め、1929年に国内初のターミナルデパートとして開店を迎えた。

それまでの百貨店といえば、三越や白木屋、大丸、松坂屋、松屋、髙島屋など、いずれも呉服店から発展して高級品中心の品揃えで確固たる地位を築いた老舗ばかりであった。1920年代からは都市化の進展に伴う新中間層の増加や、関東では関東大震災も契機に、これら呉服店系百貨店も大衆化路線をとり始め、先述のようにターミナル駅への立地も始まるが、やはりまだ格式の高い存在と見られていた。一方、阪急百貨店は梅田駅の乗降客にターゲットを絞り、広く沿線住民に親しまれる百貨店とした点に新しさがあった。

小林一三と親交が深かった五島慶太は、1932年4月に開かれた東京横浜電鉄の重役会で東横百貨店の建設を提議し、これが承認されると、早速同年5月から若手社員6人を2班に分けて阪急百貨店に調査員として派遣した。百貨店設置に関する調査研究が進んだところで翌1933年4月には本社組織として百貨店部を新設、百貨店設置準備委員11人が同年5月から3か月にわたって再び阪急百貨店を訪ねて、さらに詳細な調査を進めた。

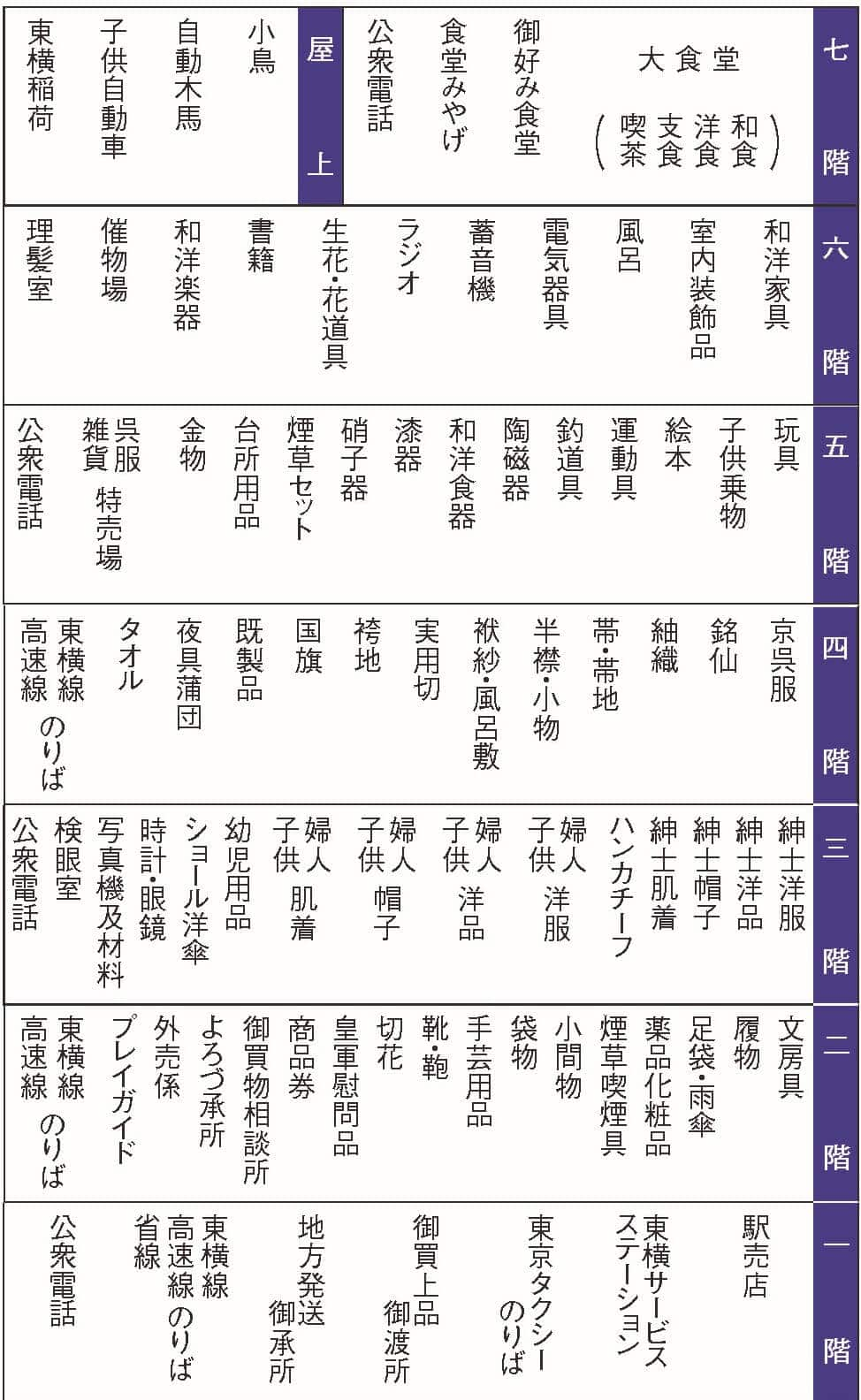

注:『東京横浜電鉄沿革史』をもとに作成

東横百貨店の源流は、1927年12月25日、東横線渋谷駅2階に開店した「東横食堂」である。すでに大阪で成功していた阪急食堂を範として開業したこの食堂は、わずか165㎡の営業面積で従業員も主任以下13人という小規模ではあったが、駅舎内にある便利さから通勤客や通学生らに重宝がられた。東横線の1日の運賃収入が650円という時に、東横食堂は開店初日に108円50銭を売り上げたという。当時はまだ、現代のファミリーレストランのような万人が入りやすい業態の飲食店が少なかったのである。利用客の増加に伴って1929年5月に約300㎡に拡張、目黒駅にも支店として「第2東横食堂」を設け、1931年4月には売店(渋谷マーケット)を新設した。

百貨店の敷地は、国鉄山手線、玉川電気鉄道天現寺線(渋谷〜天現寺橋間)、東京市電に囲まれた1914㎡で、敷地内には国鉄と東横線の各駅舎、東横食堂などがある。それぞれが営業を継続しながらの工事のため難工事の連続で、国鉄との連絡工事は鉄道省の改良工事事務所に委託せざるを得ず、手続き上の煩雑さがあった。また渋谷の地は谷底の地形にあって、南北には渋谷川が通っており、地下水の水位が高いことも難工事の要因であった。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

東横百貨店は開店時からターミナルデパートの特徴を生かして、独自の政策を打ち出した。利便性を重視して営業時間は9時から21時までの年中無休とし、品揃えの面では洋品・雑貨・日用品に重点を置いて「良品廉価」に努めた。沿線住民などが日常的に往来する駅にあるため、来店動機を喚起するための特別な広告や催しは必要なく、仕入も販売も現金取引とした。日本橋や銀座に建つ老舗の呉服店系百貨店とは一線を画した、新しい百貨店の誕生であった。

百貨店が初めて通して営業した東京横浜電鉄の1935年度上期(1934年12月~1935年11月)の業績を見ると、鉄道事業収入約88万円に対し、百貨店事業の売上は53万6000円にのぼり、乗合自動車や田園都市などの他の事業を圧倒する好成績だった。いきなり全収入の3割以上を占めたのである。投下資本に対する利益率もよく、当時6%程度であった電車やバスをしのぎ、8%以上の利益率となっている。しかもこの率は年を追って向上し、1937年上期には20%近くにまで至っている。五島の百貨店進出への熱が報いられたことは確かであろう。

好調の東横百貨店は、早速拡張が検討された。これは後述するが、玉川電気鉄道が駅舎改造と併せて自前の百貨店を擁する玉電ビルの建設を企てていたことと、百貨店規制の法律の制定が間近に見通せる状況にあったことが関係している。百貨店規制の法律は、1920年代に百貨店が急成長し、とりわけ昭和恐慌期に小規模小売店との軋轢が生じ始めたことから、中小小売商保護のために唱えられるようになった。大手百貨店を中心に結成された日本百貨店商業組合はこれに対し1933年から6項目の営業制限を自主的に実施したが、小売業者はこれに満足せず、百貨店営業を規制する法律の制定を強く求めて運動を展開し、結果的には1937年に百貨店法が施行される。五島は法律が施行される前に東横百貨店を3万3000㎡(1万坪)ほどの規模に拡張したいと考えていたが、それには玉川電気鉄道の乗合自動車車庫用地が必要であった。拡張には後述の通り玉川電気鉄道を傘下に収める必要があったのである。

なお1937年には東横百貨店直営の飲食店や売店を運営する別会社として、東横興業を設立している。

1-3-1-3 東京高等工業学校、慶應義塾大学予科などの学校誘致

目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄の両社にとって、学校誘致による旅客需要の創出は、鉄道事業を安定的に成長させる大きな施策の一つであった。

最初の学校誘致は1924(大正13)年4月、大岡山駅前に開校した東京高等工業学校(現、東京工業大学)である。同時期には武蔵小山駅前に府立第八中学校(現、都立小山台高校)を誘致した。目黒蒲田電鉄の1924年度上期(1923年12月~1924年5月)の営業報告書によれば、両校誘致や陽春の遊覧客増(後述するように目黒蒲田電鉄は沿線に遊興施設を設けた)によって乗客が激増し、対前年同期比で乗客人員が2倍超、旅客収入が8割増加した。もっとも前年同期と比べると丸子〜蒲田間が延伸していることから業績比較は単純にはいかないが、学校誘致による乗客増を特記している点に当時のインパクトがうかがえる。

この実績を踏まえ、次は東横線沿線への学校誘致を積極的に働きかけた。1929年7月には、慶應義塾大学予科(のちの慶應義塾高等学校、現、慶應義塾大学日吉キャンパス)の日吉移転が決まった。当初の移転先には横浜市旭区付近にという話もあったが、目黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄の共同経営地であった日吉台の土地の内23万7600㎡の未整理地を同大学に寄付すると共に、10万5600㎡の土地を一般所有者から慶應義塾大学が買収するのを斡旋することとして仮契約を締結したものである。23万㎡超の土地は当時の地価で72万円相当の資産であり、1929年通期の東京横浜電鉄の運輸収入が約96万円、総収入が約174万円であったことを考えれば、いかに多額の寄付であったかがわかる。

慶應義塾大学予科の日吉移転決定は、意外な福音ももたらした。私立大学予科としては一流と考えられていた学校の移転が決まったことで、日吉台地区の分譲地が急速に売れ始め、地価の高騰も加わって、東京横浜電鉄の田園都市事業に大きく貢献したのである。

そのあとも、1930年に東京府立高等学校(現、東京都立大学)が柿ノ木坂駅(現、都立大学駅)、1931年に日本医科大学予科(現、日本医科大学武蔵小杉病院ほか)が新丸子駅、1932年に青山師範学校(現、東京学芸大学)が碑文谷駅(現、学芸大学駅)のそれぞれ近辺に、そして1935年には法政大学予科(現、法政大学第二中・高等学校)が川崎市木月に移転することが決まった。木月の土地は、撮影所用地として日活に提供するために買収していたものであった。多摩帝国美術学校(現、多摩美術大学)に対しても世田谷区上野毛所有の土地を貸与するなど積極的に誘致を図ったことによりその移転が実現した。

これらの多くは、関東大震災を経たあとに学校を郊外に移転させようとする時流に合ったものではあったが、学校誘致については他の私鉄に類を見ない積極さであった。これには当時両社の取締役で、昭和高等鉄道学校長および豊島商業学校長を兼務していた、元鉄道省次官の中川正左の尽力が大きかったとも伝えられる。移転に際してはまとまった土地が必要になるが、この調達には、沿線開発のために耕地整理を進めた関係で五島と懇意になった地域の地主が協力した。

のちに五島慶太は自著『事業をいかす人』のなかで以下のように語っている。

いろいろな有名校が沿線に移転してきたが、すべて自然のなりゆきにまかせず、私みずからが学校の希望をいれ、積極的に便宜をはかったものである。ふりかえってみて、私はこのことをもっとも誇りとしている。(中略)小林一三氏からはいろいろの知恵や指針をうけた。しかし、学校を誘致するということだけは、私自身の発案であり、いささか自慢のできることだと思っている。

有名校の移転に伴って周辺地域の分譲地販売も好調に推移し、人口増や通学生の増加によって東横線の輸送量は大幅に上昇した。輸送人員で見ると、1930年度下期が550万人であったのに対し、1935年度下期には1000万人に達している。恐慌が底を打って景気が好転したという影響もあるが、この期間に倍近い増加を見せたのは、関東では東京横浜電鉄のみであった。

1-3-1-4 東横商業女学校の開校と教育事業の開始

目蒲線や東横線沿線への学校誘致は、乗客増に向けた営業政策の一環として語られる内容であるが、これとは別に、五島慶太が自ら私財を投じて始めた教育事業がある。手始めとなったのが、東横商業女学校(戦後の東横学園高等学校。現、東京都市大学等々力中学校・高等学校)であった。

その契機は意外な出来事に端を発している。1933(昭和8)年5月に東京市長選挙が行われ、牛塚虎太郎が市長に当選した。その後、目黒蒲田電鉄が牛塚の選挙費用10万円を出したという贈賄の嫌疑がかけられ、五島慶太が経営する主要な会社に家宅捜索が入った。ここで10万円の仮出金伝票が発見されたことから同年10月に五島慶太が逮捕され、市ヶ谷拘置所に引致されて半年間の刑務所生活を強いられた。まったくの寝耳に水の出来事であった。結果的にそれは、池上電気鉄道の株式を取得(後述)する際に川崎財閥の総裁である川崎肇に支払った手付金であったことが証明され、1937年3月に無罪が確定した。

この直後の4月2日、上野精養軒で雪冤会が開かれ、根津嘉一郎(東武鉄道社長)や利光鶴松(小田原急行鉄道社長)ら300人が集まって無罪放免を祝し、五島慶太は眼鏡を曇らせた。こののち、東京横浜電鉄は株主総会で五島慶太に慰労金として5万円を贈ることを決議したが、五島慶太はこれを自分のものとせずに教育事業に使うこととし、私財12万円を加えた17万円で東横商業女学校を設立することとした。自身、拘置所生活では小説はもとより「四書五経」「法華経」「菜根譚」を読みあさるなど読書三昧で、精神修養や知識教養の重要性を噛みしめた矢先であった。

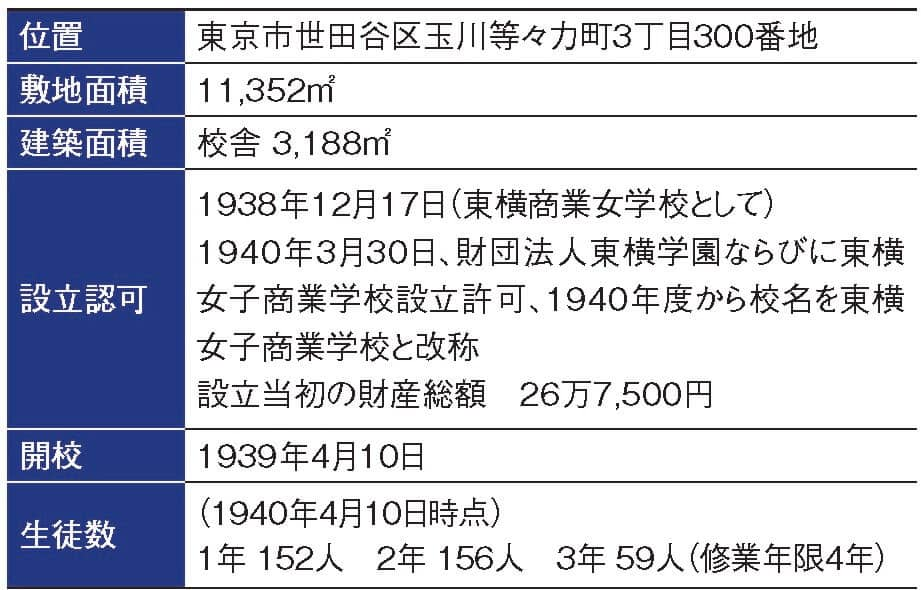

折から1937年7月の日中戦争勃発により、男性が数多く軍務や軍需産業に動員されていった。そこで五島は、女子に実務の習得や特技の伸張など実践的な教育を行うことが肝要と考え、設立担当者には一流の高等女学校を設備するよう命じた。当時、高等女学校の建物を新築することには差し障りがあったため、時局向きの青年学校校舎として設立許可を得、1939年4月に東横商業女学校を開校。社員向けの東横青年学校と東横家政女学校(社員向けの両校については後述する)も同居することとした。翌1940年3月末には財団法人東横学園(のちの学校法人東横学園)を設立して、東横商業女学校は東横女子商業学校と名称を改めた。初代校長には東京女子高等師範学校(現在の御茶ノ水女子大)から吉田弘を迎えたほか、鳥取一中を辞して上京した三浅勇吉(のちの第二代校長)をはじめ各地より優秀な教師を招聘していく。

五島慶太の教育事業は、こうして女学校からスタートし、戦後には学校法人五島育英会による教育事業へと発展していくことになる。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

1-3-1-5 レジャー施設の開業など付帯事業

学校誘致が平日の往復輸送の確保や沿線人口増大の一助とすれば、沿線各地に設けた多種多様なレジャー施設は、主に家族連れを対象とした休日の輸送需要開拓の一手といえる。

現在の観点からは電鉄業の主要顧客は通勤通学客と考えられるが、戦前期では今よりも勤め人が少なく農民や自営業者が多いため通勤客の比重はそれほど高くなく、一方で自家用車が普及していないため休日の行楽客の存在が大きかった。行楽客の出足を左右する天気の良し悪しは電鉄経営者にとって心配事であり、目黒蒲田電鉄の初期の営業報告書にはその期の晴・雨・曇の日数がそれぞれ記されているほどであった。

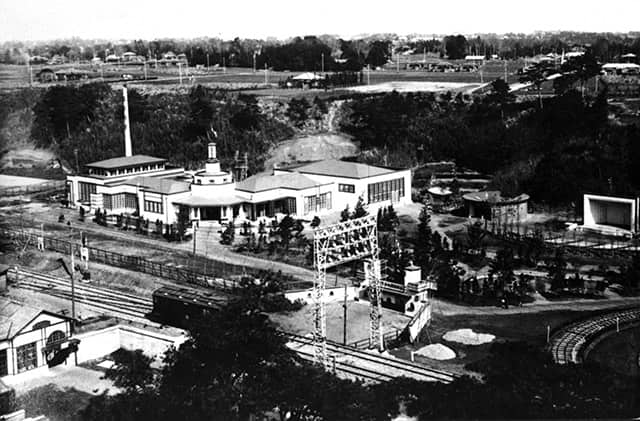

田園都市会社の創立時にはすでに、居住者の娯楽に公園や遊園地を設けることを構想に含めていたが、この一環として1925(大正14)年12月23日に大浴場の完成と共に開園したのが多摩川園である。多摩川園は田園都市会社と目黒蒲田電鉄の共同出資する子会社によって運営された。

当初は遠方からの旅客誘致よりも田園都市事業地に居住する住民サービスの色彩が強く、大人向けの娯楽施設が中心であった。1935(昭和10)年秋には読売新聞社との提携で菊人形大会が始まり、翌春に始まったつつじ人形展と共に春秋の恒例行事となった。戦後はさまざまな遊戯施設を設けて、遊園地として親しまれた。

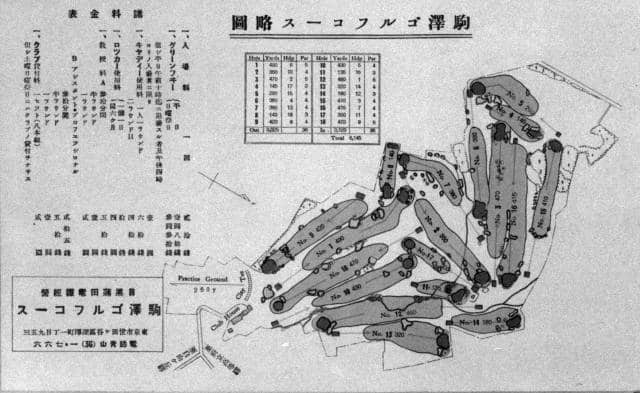

1931年には目黒蒲田電鉄が等々力に玉川ゴルフコース(全9ホール)を開場、翌1932年には既設ゴルフコースを買収して駒沢ゴルフコース(全18ホール)を設けた。前者は、今でも等々力駅そばに「ゴルフ橋」が残っているが、これはその名残である。もっとも駒沢ゴルフコースは1938年12月より日吉ゴルフ俱楽部に賃貸して直営ではなくなり、等々力ゴルフコースは内務省防空研究所の用地となって1939年10月限りで閉鎖されてしまった。

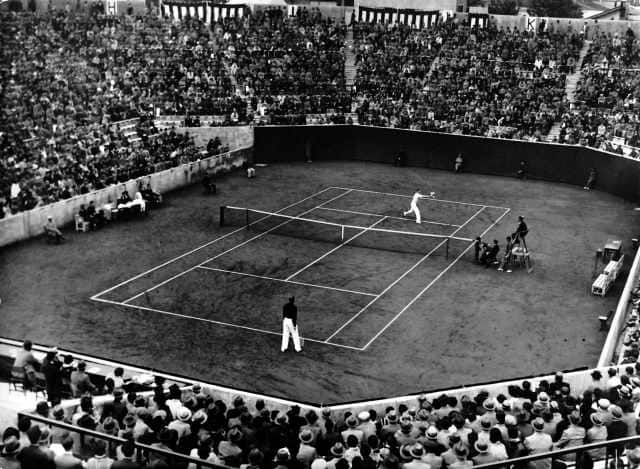

同じくスポーツ関連では1934年に東京横浜電鉄が田園調布駅の東側に17面のコートを有する田園テニス倶楽部を設けた。1936年には2万人収容のテニスコートとして田園読売スタンドを開場。国内初の国際試合として日米国際庭球大会を開催して名声を広め、数多くの国際テニス大会が行われた。これがのちの田園コロシアムである。同会場は音楽や舞踏、各種スポーツなどのイベント会場としても使われ、昭和の末期まで数々の記憶を刻むスタジアムとなった。

多摩川周辺は憩いの場として広く親しまれた場所で、1929年に東京横浜電鉄の主催で花火大会が開催されて以降、毎年の恒例行事となり、夏季の旅客誘引策としては最大の催しとなった。そのほか1927年4月に開設した綱島温泉浴場が温泉地として親しまれたほか、1936年に天然氷を使用した大倉山スケート場を開設し冬場ににぎわいを見せた。

郊外地に設けたこれらのレジャー施設は、戦後の時勢の変化や施設周辺の宅地化、レジャーの多様化などに伴ってやがて姿を消していくが、沿線住民への多様なサービスとして一定の役割を果たしたのは確かである。

また渋谷への旅客誘引策としては、映画館を経営することとし、東京横浜電鉄が1936年、道玄坂に東横映画劇場を建設した。しかしながら東宝を関連会社に持つ阪神急行電鉄社長の小林一三からの要請があったため、完成と同時にこれを譲渡し、東宝系列の映画館(渋谷東宝。現、TOHOシネマズ渋谷)としてオープンすることとなった。このため、ニュース映画上映専門館として東横ニュース劇場を宮益坂に開場し、1938年6月に設立した東横映画が営業していた。

なお東横映画は、1939年に五反田東横映画劇場を開館し、戦後に映画製作分野への進出を企て、これが東映の前身となっていく。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成