第1章 第2節 第3項 近隣事業者の動向と電灯電力事業

1-2-3-1 池上電気鉄道の歴史

目黒蒲田電鉄は1934(昭和9)年に池上電気鉄道を合併することになるが、その前に同社の歴史を概観しておきたい。

東京府荏原郡池上町、現在の東京都大田区池上には、日蓮宗の寺院・長栄山本門寺、通称池上本門寺が存在する。本門寺は日蓮上人入滅とされる地に創建され、13世紀末以来の歴史を持つ。江戸時代には、江戸の人々からも近郊の行楽地として人気を集め、池上には門前町が形成された。とくに日蓮上人の命日にちなんで10月に行われる「お会式」は多くの人を集めた。東海道線が開通すると、「お会式」の日には大森まで多数の臨時列車が運転されたが、それでも運びきれず品川から歩く人も大勢いたという。

そのような名所である池上をめざした鉄道計画は明治末年ごろからいくつか計画されたが、形になったのは1912(大正元)年に松方五郎らが出願した軽便鉄道・池上電気鉄道(以下、池上電鉄)であった。出願では、池上電鉄は池上を経由して目黒と大森を結ぶことで、参詣客の便宜を図ると共に、すでに述べたようにこの当時進みつつあった東京市外への人口増加に対応することを目的に掲げている。

池上電鉄は1914年4月に免許を交付されたが、会社設立は1917年6月までかかった。この間1916年には、当時計画が始まった田園都市会社と提携の話も持ち上がったが実現せず、その後も池上電鉄は資金調達に苦しみ、経営陣は何度も交代した。さらに当初予定した大森では人口が増加して用地買収が困難となり、1918年には池上~蒲田間の支線を出願して終点を変更する(池上~大森間の免許は当面保持した)など、路線計画も変転した。蒲田~池上間の起工式を1921年5月にしたものの、資金面での苦境から工事は進まなかった。

行き悩んでいた池上電鉄の経営権を1922年4月の株主総会で握ったのが、高柳淳之助という人物だった。高柳の商法は、今でいう自己啓発本や金儲け術ガイドを書いて名を挙げ、さらに投資信託業へ乗り出し、地方の小資産家などを言葉巧みに誘って自分の関わる会社に金を出させるという、いささか怪しいものであった。高柳は1920年、現在の江東区・江戸川区を走っていた路面電車・城東電気軌道に目を付けて買い占め、乗っ取りを恐れた経営陣に株を買い取らせて20万円もの利益を得たという。これに味を占めた高柳は、「金儲けは電車に限る」と考え、池上電鉄の株を城東電気軌道で儲けた資金によって買い占めた。1922年4月の池上電鉄株主総会前日に、田園都市会社が臨時株主総会を開いて、自社の電鉄との連絡を図るため池上電鉄に投資することを決議したが、高柳に掌握された池上電鉄に拒否されている。

こうして1922年4月に池上電鉄の社長となった高柳は、前途を悲観されていた池上を10月のお会式までに開業させるべく奔走し、10月6日に池上~蒲田間1.8kmを単線ながら開通させた。高柳は「虚業家」と評価されているが、開業が危ぶまれていた池上を「火事場の馬鹿力」(※1)で形にしたことは確かである。

しかし池上電鉄は都心に近い目黒側ではなく、遠い蒲田側から開業したため、乗客は伸び悩んだ。1923年度上期(前年11月~当年4月)の収入は3万2000円ほどにすぎず、しかもその内運輸収入は1万円ほどで、3分の2は実態不明な「雑収入」であった。おそらくは、高柳が次々と設立した投資会社によって地方の小投資家に宣伝して集めた資金が、それらの会社をトンネル会社として池上に投じられていたのではないかと推測されるが、実態は不明である。

このような不明朗な経営ながら、1923年5月には池上~雪ヶ谷(現、雪が谷大塚)間を延伸したが、ここでいったん工事は停止した。資金難もあったが、当初予定していた目黒~蒲田間の路線では先行する目黒蒲田電鉄と完全に並行することとなって不利と考え、1922年9月にターミナルの五反田への変更を申請しており、その認可を待っていたためでもあった。

関東大震災は郊外への人口移動を加速させ、目蒲をはじめ東京の多くの電鉄はその恩恵を受けたのに対し、東京市と直結していない池上電鉄は振るわないままであった。ようやく1925年4月に五反田への路線変更が認可されたが、この年末にとうとう高柳の乱脈経営が発覚して事件となり、高柳は詐欺・背任・横領の容疑で収監された。このため12月に高柳は社長を退き、いったんは東京電灯重役の越山太刀三郎が社長になった(これはおそらく、池上電鉄への電気料金の債権を確保するためとみられる)。しかし東京電灯は池上電鉄を経営する意思を持たず、そこで登場したのが川崎財閥であった。

川崎財閥は、初代川崎八右衛門が起こした中堅財閥で、川崎銀行を中核に金融業を主体として発展した。1920年代後半の川崎財閥は、二代目川崎八右衛門(郷誠之助の妹の夫)の下電鉄業への投資を活発化させており、最盛期は池上電鉄のほか京成電気軌道を系列に収め、京王電気軌道・王子電気軌道・西武鉄道・東武鉄道・東京横浜電鉄・阪和電鉄などにも投資、「京成電軌と池上電鉄を双翼として(中略)有力なる大東京近郊電鉄会社を、川崎系金融資本を中軸に打って一丸として電鉄王国を建設せん」(※2)と評されたほどであった。

1926年3月の臨時株主総会で、川崎財閥と縁のある中島久万吉が社長に就任し、実務役として後藤国彦が専務となった。後藤は川崎財閥傘下の電鉄の経営にあたる、川崎財閥の「番頭」の一人と目されており、この時点では京成の取締役などを務めていた。当時は五島慶太と並んで電鉄界の「両ゴトー」「二人ゴトウ」などと並び称されていた経営者である。

後藤らはそれまでの乱脈経営で固定資本が水膨れしていた(地形的障害も高架・地下線もない5.5kmの単線路線に約170万円の建設費を要していた)池上電鉄を整理すべく、1926年5月の株主総会で当時の資本金185万円の半額減資を決定、約95万円の累積損失を計上した。さらに同年10月には350万円への増資を行い、五反田延長の資金を確保した。翌年5月にはさらに700万円へ倍額増資している。

資金面での裏づけを得た池上電鉄は、1927年7月に既存の蒲田~雪ヶ谷間を複線化するとともに、同年8月には雪ヶ谷~桐ヶ谷(大崎広小路~戸越銀座間にかつて存在した駅)間を、同年10月には桐ヶ谷~大崎広小路間をそれぞれ開通させた。この結果、高柳時代には半期3万円余りであった運輸収入は、1928年上期には14万円近くにまで増加し、初めての配当(3%)も実現した。

池上電鉄は1927年9月にはバス事業にも進出し、五反田を起点に中延・馬込まで運行している。これは目黒蒲田電鉄や東京横浜電鉄と比べても早いバス事業への進出であった。バスはまた、未開業の国鉄五反田駅~大崎広小路間を連絡する役割も担った。さらにバス開業と同時に、電車乗客の誘致を狙って洗足池での貸ボート業を始めるなど、多角経営に着手している。

同社の積極策はこれだけではない。1926年5月には大崎広小路(上大崎)から白金へと東京市内へ進出する路線の免許を出願して同年12月に免許された。1927年3月には雪ヶ谷~調布間の免許も出願、これは田園調布に乗り入れることで目黒蒲田電鉄に対抗するものと考えられ、さらに同年6月には調布~国分寺間も出願している。同年12月に雪ヶ谷~調布~国分寺間は免許されたが、この月には池上~荏原中延間(開業済の既設線と異なるルート)の免許も出願して翌年11月に池上~荏原町(荏原中延の手前)間が免許されている。荏原中延への免許出願は、京浜電気鉄道が東京地下鉄道の蒲田~五反田の予定線と連絡して市内乗入を図るため、1926年5月に蒲田~五反田間の免許を出願したことに対抗したものと思われる。この京浜電気鉄道の出願には目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄も反対したが、京浜電気鉄道の出願は1928年5月に免許されている。

この他にも、却下されたが1926年3月には戸越~三軒茶屋間を出願、また1929年以降は3度にわたり雪ヶ谷~丸子渡(丸子多摩川付近)間を出願して、目黒蒲田電鉄の「勢力範囲」への割り込みを図った。

池上電鉄にとって大きな目標である国鉄五反田駅への乗り入れは、1928年6月17日に実現した。先に述べた白金への延長を睨んで、山手線の上に高架橋で駅を設ける構造となったが、これは実現しなかった。とはいえ五反田乗入は池上電鉄の経営に大きな刺激を与え、五反田駅に乗り入れて初めて通期営業した1929年度上期では、運輸収入は28万円にまで増加した。配当も1928年度下期から5%に増加している。

また五反田には駅ビルを建設し、1929年12月からテナントとして老舗百貨店・白木屋の五反田分店が開業した。この分店出店の条件は「建設費八万円、二万円の権利金、二年契約、一ヶ月家賃三千円」(『ダイヤモンド』1934年2月1日号)だったが、五反田分店の経営は順調で、白木屋は以後分店の展開を進めていくことになる。ターミナルデパートを広義に取り、駅ビルに百貨店が開店するものと捉えれば、これはおそらく関東初のターミナルデパートといえ、池上の経営の積極性は注目に値する。

さらに池上電鉄は、先に取得した雪ヶ谷~国分寺間の免許により、1928年雪ヶ谷~新奥沢間の支線を開業した。この路線は1928年4月に工事認可を得、8月上旬着工、10月5日開業というスピードぶりであった。路線が短いとはいえ早期開業できたのは、この地域で行われていた耕地整理に乗じて用地を迅速に取得できたことがあり、同社が線路用地を早期にまとめ買いしたために資金の余裕ができたこの地域の耕地整理事業も順調に進んだ。この奥沢支線を伸ばせば、目黒蒲田電鉄の大井町線と並行することになる。しかし行く手には目黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄の路線が立ちふさがり、この立体交差の交渉は両社側との対立により進まなかった。そして奥沢支線や雪ヶ谷~丸子渡間の免許出願といった、池上電鉄の競争的な姿勢は、目黒蒲田電鉄が合併吸収を狙う要因ともなっていくのである。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

- ※1小川功「“虚業家”高柳淳之助による似非・企業再生ファンドの挫折―ハイ・リスクの池上電気鉄道への大衆資金誘導システムを中心に―」滋賀大学経済学部研究年報Vol.11、2004年

- ※2鈴木茂三郎『日本財閥論』改造社、1934年

1-2-3-2 玉川電気鉄道の歴史

東京横浜電鉄は、1938(昭和13)年に玉川電気鉄道を合併することになるが、ここではそれ以前の歴史を概観したい。

現在の東急グループの源流となった企業のなかでも、古い歴史を持つのが玉川電気鉄道(以下、玉電)である。同社の起源は1896(明治29)年11月に軌道の敷設を出願した二つの計画が合流したものであった。

一つは1896年11月に出願した玉川砂利電気鉄道で、その区間は東京府荏原郡世田ヶ谷村から神奈川県橘樹郡生田村に至るものである。商号の通り、東京市での建設事業に用いられる砂利の輸送を第一に考えていた。世田ヶ谷村から市内への砂利輸送は、武相中央鉄道(千駄ヶ谷〜小田原間、1896年6月仮免許)との接続を想定していたと見られる。もう一つは、1896年7月に渋谷~溝ノ口間を出願した玉川電気鉄道で、営業目論見によれば純然たる旅客輸送を目的としていた。両者の発起人には重複があり、なんらかの調整がなされたと思われる。その結果、1902年2月に玉川砂利電気鉄道が渋谷~玉川間の軌道敷設を特許されたのち、翌3月に玉川電気鉄道と商号が改められ、翌1903年10月には正式に玉川電気鉄道が資本金40万円で設立された。合わせて沿線での電灯電力事業を申請し、この年12月に認可を得ている。

玉電は1905年から工事施行認可を得て着工したが、日露戦争後の不況や、東京府による道路拡張の遅れなどによって、開業まで時間を要した。建設資金も不足したが、これは1906年10月に、沿線の駒沢村新町で住宅地を販売していた東京信託から20万円の出資を得、専務を迎えることになった。

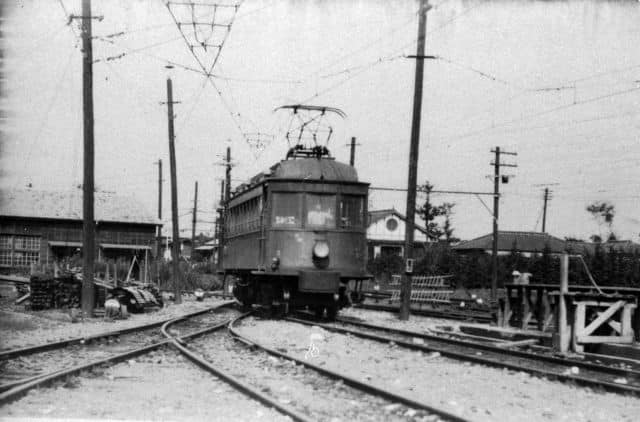

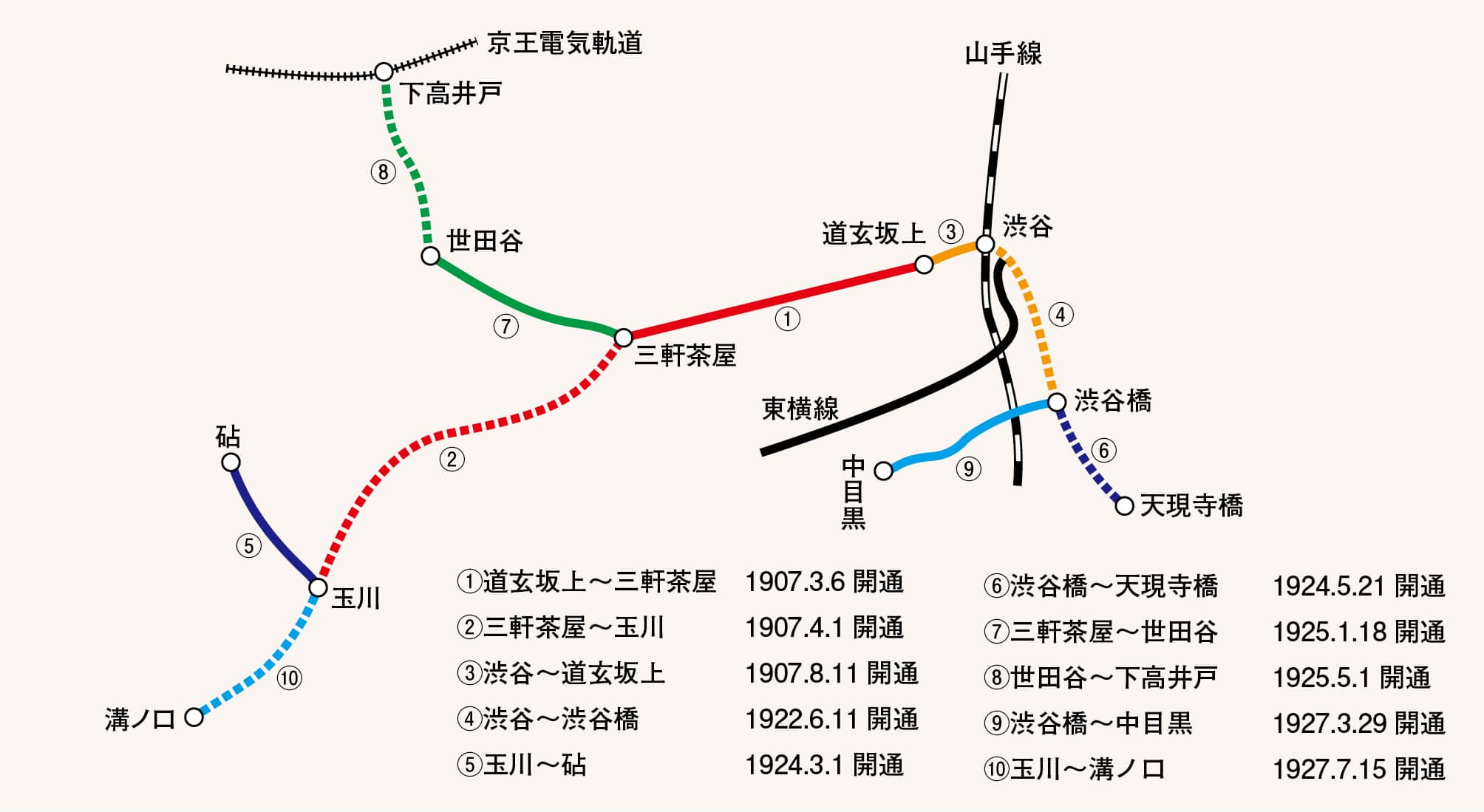

こうして1907年3月6日に道玄坂上~三軒茶屋間が開業し、4月1日には三軒茶屋~玉川間が開業した。三軒茶屋~用賀間は単線で、他は複線であった。電力を得るには目黒村柳町に出力525kWの発電所を設けた(この跡地がのち大橋の電車車庫となり、さらにのちにはバスの営業所となる)。この内450kWを電車用に、残りを電灯用とした。当時の「読売新聞」の伝えによると、4月7日には開通を祝して多摩川の瀬田河原で祝賀式を挙行し、府知事の祝辞に芸者の手踊り・剣舞・太神楽などの余興でにぎわったという。

同年8月11日には残る渋谷~道玄坂上間も開通した。翌年7月20日からは沿線の世田ヶ谷村と駒沢村で電灯の供給も開始している(電灯電力事業の詳細は後述する)。計画当初は砂利が8分に客が2分と見積もられていた玉電であったが、ふたを開けてみれば、1909年度の『電気事業要覧』によれば旅客収入約6万円に対し貨物収入は約1万3000円であり、旅客収入の方が8割であった。その他に電灯からの収入が1万円あった。

収入の多くを占めた旅客であるが、当時はいまだ郊外への居住が進んでおらず、東京における「郊外住宅地の嚆矢」とされる東京信託による桜新町の開発も、玉電とタイアップして運賃割引を行うなど通勤に対応したものであったが、実際には別荘的な使われ方をしていた。もとからの沿線住民も、三軒茶屋あたりでは5銭の電車賃を節約して渋谷まで歩く者が多かったという。そのようななかで重要であったのは、多摩川への行楽客であった。当時は多摩川といえば鮎で有名であり、1907年8月11日の全線開業日には玉電が鮎漁の催しを開いた。玉電は行楽客を招くために、1909年には瀬田に玉川遊園地を設けたほか、1910年6月には二子玉川に3万匹の蛍を放つ蛍狩りイベントを開き、運賃を3割引きにするなどしており、1915(大正4)年1月16日付の「読売新聞」は「玉川電鉄は元来遊覧電車なり」と述べている。また例えば1916年度下期の玉電の営業報告書は「兎角天気廻り面白からず」と悪天候による行楽客の減少が営業に悪影響を与えたことを指摘しつつ、それでも乗客が増えたのを「遊客誘導に力を致したるの結果」と述べるなど、営業報告書では天候や遊覧客についての記述が目立つ。砂利を運ぶつもりの軌道は、実際には行楽客を運んだのであった。

そんな遊覧電車であった玉電が発展する礎を築いたとされるのが、1909年3月の臨時株主総会で専務取締役となった津田興二であった。津田は慶應義塾を卒業して時事新報の記者などを務めた経歴を持つ。津田は兼業の電灯電力事業の将来性に着目し、1911年3月に富士瓦斯紡績の経営者・和田豊治と契約、40万円の出資を得ると共に、富士瓦斯紡績から受電(富士瓦斯紡績は自社の紡績工場用の発電所を建設し、余剰電力を販売する兼業を行っていた。のちに電力部門は独立して富士電力となる)することにした。この工事は1912年に完成し、それまで自家発のほか東京電灯から若干を受電していた玉電は、自家発は予備とし、富士瓦斯紡績からの大規模な受電に切り替えた。玉電は1910年に目黒村・渋谷町を、1911年には玉川村・高津村を供給区域に加えており、それに対応した電力の確保であった。

玉電の電灯電力事業は、第一次世界大戦による大戦景気が起こって、大きな発展を遂げた。1915年から京王電気軌道に電力供給を開始したのを皮切りに、大戦景気で電力需要の伸びが大きく、大戦前は9割が電灯からの収入だった玉電の電灯電力事業は、1918年度には4割までもが電力で占められるようになった。同事業の収入は1916年度に電車にほぼ追いつき、翌年には追い越した。大戦が始まった1914年度には4%だった配当率も、1915年度に9%、1917年度下期からは10%、1920年度上期からは11%へ増加している。

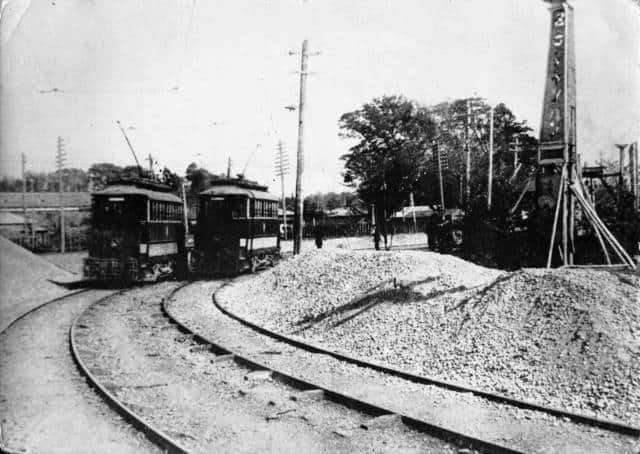

大戦景気を受けて、玉電は積極投資を打ち出した。東京市内での建設が活発になり、砂利需要増加が見込まれることもあり、単線だった三軒茶屋~用賀間を複線化すると共に、国鉄と同じ3フィート6インチ(1067mm)であった軌間を東京市電と同じ4フィート6インチ(1372mm)に拡幅することを決定したのである。1918年12月の株主総会で資本金を80万円から250万円に増加して資金を準備し、1920年3月には駒沢~用賀間を複線化した。次いで8月にはいったん単線運転に切り替えて線路の拡幅を行い、9月には4フィート6インチ軌間での複線運転が開始された(ただし三軒茶屋~駒沢間は単線、全線複線化は1924年2月)。東京市電と合わせて集電方式も架空単線式から架空複線式に改められた。砂利の輸送が東京市電と直通運転でできるようになった効果は大きく、1919年度と比べ1920年度には玉電の貨物収入は2倍以上の増加を見た。それまでは玉電を経て東京市内へ砂利を輸送するには、渋谷から馬車に積み替えて宮益坂を登らねばならず、多摩川から市内への砂利輸送では玉電経由よりも川船で直接運ぶ方が安価であった。その不利が解消されたのである。

渋谷の発展も玉電に追い風となった。そもそも日本鉄道が1885年に開業した渋谷駅は現在よりも南にあり、駅舎は線路の東側にあった(現在の渋谷駅新南口付近)。西から延びてきた玉電は道玄坂上から専用軌道で線路沿いまで下り、そこから右折して渋谷駅裏(国鉄の線路の西側)に駅を設けていた。1914年には渋谷駅まで市電が延びてきたが、停留場は国鉄駅舎側(国鉄の線路の東側)に置かれたので、玉電と国鉄駅舎・市電停留場が東西に分かれて乗り換えが不便であった。それが国鉄によって、渋谷駅の客貨分離と厚木街道との立体交差化、駅の現在地への移転が1920年8月に実施された。これに対応して玉電は道玄坂を下って線路に突き当たったところに旅客用の駅を設け、市電は山手線をくぐって渋谷駅西口まで延ばされたので、玉電と市電は近接した停留場となった。こうして東京市内からのアクセスが改善され、1921年度は前年度と比べ旅客数が2割以上伸びている。

1920年には株価が崩壊して大戦景気は終了、戦後恐慌が起こってしまうが、玉電の発展は順調であった。すでに1919年1月には、山手線内に進出する渋谷~天現寺橋間および途中から分岐して渋谷橋~中目黒間の特許を取得しており、1922年6月11日に渋谷~渋谷橋間を開業、大震災を経て1924年5月21日に天現寺橋まで開通した。この間、ターミナルとしての渋谷の整備も着手され、本屋や待合室に続いて1923年には賃貸店舗用の建物も建てられた。

また砂利輸送を目的に、1920年に得た特許に基づいて1924年3月1日に砧線が開通した。同線は多摩川砂利会社が東京市電気局に砂利を供給するため、玉電が多摩川砂利会社と契約して敷設したものである。砧線の大蔵駅からは砂利が東京市電へ直送された。砂利輸送では、天現寺線と渋谷貨物駅を連絡する引込線が1925年2月に設けられている。

1923年9月1日には関東大震災が起こったが、玉電の被害はわずかであった。電気の供給を受けていた富士瓦斯紡績の発電所が被災したため、6日間にわたり全線で運休を余儀なくされるなどの影響があったものの、東京で被災した住民が被害の少なかった郊外へ転居したため、運休したにもかかわらず1923年度の旅客収入は前年を上回った。1924年度には天現寺線全通もあって旅客収入は前年度の1.5倍を超え、砧線開業に加え復興事業でコンクリート建築が増えたこともあって貨物(砂利)収入は前年度の2倍を超えた。このため収入は再び軌道事業が電気供給業を上回ったが、電灯電力事業も沿線住民の増加によって電灯を中心に着実な伸びを見せた。こうして玉電の配当は1921年度下期から12%、1924年度上期からは13%に達している。

なおこの間、電力供給のみならず出資を受けていた富士瓦斯紡績が、大震災の被害や和田社長の急死などから玉電への出資を引き揚げることになり、経営にあたっていた専務の津田は富士瓦斯紡績の持株を千代田生命へ肩代わりさせた。やや後になるが1929年の玉電の大株主は、内国貯金保険・日本徴兵保険・千代田生命が約2万株ずつを持つ主要株主となっている(総発行株数は25万株)。

1920年代中盤は玉電の黄金時代といえ、1922年からは不動産事業にも乗り出し(結果的にはさほどの規模にはならなかったが)、住宅のほか商店向けの貸家なども行っているほか、路線の拡張も進んだ。1921年1月には世田谷区の大地主・大場信續らが、地域の住民が玉電の支線建設のために土地や資金の寄付を行うことを申し合わせた承諾書を添えて、玉電に「電車線路延長願」を提出した。進む東京の拡大と郊外の人口増加に対し、地域の地主も住宅開発に積極的になっていたのである。これを受けて玉電も同年6月に下高井戸への支線の軌道敷設の特許を出願し、1922年7月に特許を得た。そして1925年1月18日に三軒茶屋~世田谷間が開通し、同年5月1日には世田谷~下高井戸間も延伸開通され、現在の世田谷線が全通した。

さらに1924年12月には玉川~溝ノ口間の特許も取得し、二子の渡しには玉電も建設費52万円の内15万円を負担して二子橋が1925年9月に架けられた。この橋を軌道と道路の併用橋として利用し、1927年7月15日に玉川~溝ノ口間が延伸された。溝ノ口には1927年3月に南武鉄道(のちの国鉄南武線)が開通しており、溝ノ口は連絡駅となった。溝ノ口に近い七面山は玉電の津田が開発を試みたため、現在では「津田山」と呼ばれている。そして1928年3月29日には渋谷橋~中目黒間が開業し、前年に開通していた東京横浜電鉄と競合関係になった。この時期に東京西南方面では、人口増加に伴い急速な交通網の整備が進んでいたのである。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

この交通網の発展の勢いに乗って玉電は目黒玉川電気鉄道を設立し、1926年8月に目黒~多摩川間および清水(現在の目黒本町、学芸大学駅付近)~役場前間の地方鉄道敷設免許を出願している。11月には多摩川~鎌倉間という長大路線も出願した。鎌倉延長線は1927年12月に却下されたが、目黒~玉川間などは1927年4月に免許され、さらに1928年8月には清水~駒沢間の免許も出願し、翌年5月に取得している。玉電は目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄両社と真っ向から対決する構想を持っていたのである。

1926年には玉電は渋谷駅の大規模な改良に乗り出し、ホームに上屋を設け、横断地下道を建設し、翌年に完成した。ホーム上屋材料はわざわざ海外から取り寄せたもので、玉電の黄金時代を象徴するといえよう。

しかし玉電の黄金時代は1926年ごろから傾き始める。1927年度は電車の収入の伸びが鈍ったのに加え、電力収入が前年と比べ7万円近くも落ち込み、電灯の増加をもってしても補えず、初めて電灯電力事業収入が前年を下回ってしまった。その事情は後述するが、玉電の経営状態は電力の不振に加え、新線建設の建設費が増加した割に乗客の増加が伴わず、次第に悪化していった。配当率も1926年度下期から12%へ、1928年度上期からは10%へと減少せざるを得なかった。

さらに1929年10月には米国で世界恐慌が始まり、翌年には日本も深刻な昭和恐慌に陥って、玉電の事業の柱である軌道旅客収入は1930年度から減少傾向に陥ってしまった。この減少は1934年度まで続くことになり、配当率も年々引き下げられて1933年度上期には6%にまで落ち込んだ。用地買収の困難などとも相まって、目黒玉川電気鉄道の構想は崩れた。

軌道旅客収入が不振となった要因には、恐慌だけでなくバスの台頭が挙げられる。玉電もバスに着目し、1927年12月に道玄坂上~新町間の営業を開始した。玉電のバス路線は1929年に中目黒線を開始、新町のバスを玉川まで延長したほか、1930年には日東乗合自動車の世田谷の路線を譲り受けるなど順調に拡大し、1933年度には収入の1割余りを占めるまでに成長した。恐慌で落ち込んだ軌道旅客収入を補う重要な役割を果たしたのである。

収入面では、詳細は後述するが、沿線の人口増(これは玉電のみならず目黒蒲田・東横横浜両電鉄や小田原急行鉄道などの開業も影響していよう)によって電灯の収入が増加したのが、玉電の救いとなった。電力収入は1927年に落ち込んで以降、1933年ごろに恐慌が底を打つまで横ばいであるが、電灯は昭和恐慌の間も着実に増加し続けていた。1930年度に電灯電力事業の収入は再度電車を抜き、1932年度からは玉電の収入の過半は同事業からもたらされることとなった。昭和恐慌の時期には無配に転落した電鉄会社も少なくないが、玉電が黄金時代の半分以下の配当率とはいえ、配当を継続することができたのは、電灯あってのことであった。しかしこれは、目黒町や玉川村などでは、目黒蒲田・東京横浜両電鉄による交通や土地の開発によって玉電が電灯電力事業の収益を上げるという構図でもあり、渋谷駅開発の主導権争いとともに、東京横浜電鉄が玉電の吸収合併を図る要因となったと考えられる。

1-2-3-3 電灯電力事業の展開

第二次世界大戦前の時期、鉄道会社のもっとも有力な副業が電灯電力事業であった。当時は白熱灯などの光源として使用されるものを電灯、電熱器、モーターなどの電気機器に使用するものを電力と分けて、その使用量を把握していた。

(1)田園都市会社・目黒蒲田電鉄の電灯電力事業

田園都市会社は、住宅地開発にあたって自社で電気の供給を行うことをうたい、セールスポイントの一つとした。

田園都市会社が事業を始めた1920年代初頭には、首都圏では水力発電の開発がかなり進んでいたこともあり、電気はある程度の普及をみていたが、農村部への普及はまだ途上であった。しかも当時は、人口密度が希薄な農山村へ電気を送る場合、採算をとるのが困難であるとして電力会社が地域に寄付金を要求することが一般的であった。

例えばのちに東横線の沿線となる神奈川県橘樹郡大綱村(現、横浜市港北区と神奈川区、東横線の綱島~妙蓮寺間が村域)では1922(大正11)年に電灯が点いたが、その際に村全体で東京電灯へ5000円以上の寄付金を拠出している。この寄付金は村の各戸へ資産などに応じて割り当てられたが、当時の大綱村の戸数は700戸余りなので、平均すれば約7円50銭の寄付となる(しかも電灯の取付料金は別である)。これでも大綱村は、東京電灯の変電所が村内にあった関係から寄付金が安く上がっており、近隣では1戸あたり50円の寄付金を払った例もあったという。

したがって、やはり当初は人口が希薄になってしまう新開発の郊外住宅地に対しても、電力会社の姿勢は後ろ向きであった。そこで田園都市会社が自ら配電設備を建設し、住宅に電灯を点けることにしたのである。田園都市会社の供給範囲は、もともと東京電灯や玉川電気鉄道が供給権を持っていた村々であったが、田園都市開発地に限って重複した供給が認められた。電気供給事業の営業区域はこの当時、必ずしも独占が保証されているわけではなく、1917年までは東京市内で東京電灯と東京市電気局の間の競争が展開されていた。ただし小口の電灯での競争は破滅的結果を招くとして1920年代には基本的に認められなくなったが、大口電力については1920年代を通して重複供給が各地で認められていた。

田園都市会社は1920年1月の株主総会で「電灯電力の供給」を会社の営業目的に加え、同年8月に電気事業経営の許可を申請し、1922年8月に許可を得た。宅地の販売に伴って1923年2月1日から電灯電力の供給事業を開始した。住宅地に限った小規模なものであったため、自前の発電所などは設けず、最大出力50kWを富士瓦斯紡績および群馬電力から受電するというささやかな事業として始まった。同年末時点の統計『電気事業要覧』によれば、需要家数59、電灯数772となっている。

ごく小さな電気事業であるが、1需用家あたりの灯数が13.1灯とかなり多いのは注目される。というのも、当時の多く家庭の電気は1つか2つの電灯にとどまっている場合が多く、例えば同じ年の玉川電気鉄道の電灯電力事業では、1需要家あたりの灯数は4.1灯にすぎず、これでも渋谷町などの工場など大口需要家が平均灯数を押し上げての数字である。田園都市には富裕な住民が多く、家に点ける電灯の数も当時としてはかなり多かったことがうかがえる。

さらに電力事業では、住宅地のため電動機の需要は1軒しかないものの、電熱需要が17軒もあり、電灯を点けている家の3割が電熱も併用しているとみられ、当時としては家庭への電化が先端的に進んでいたと考えられる。同年の玉川電気鉄道は電灯需要家が1万8000軒以上あるにもかかわらず、電熱需要は27軒しかなかった。そのなかには事業用の電熱も含まれると思われるので、家庭で電熱を使っていた家の数はさらに限られる。

田園都市初期の家庭電化としては、渋澤秀雄の「電気ホーム」が知られている。当時としては珍しかった電化製品をふんだんに取り揃えたモデルハウスで、伏見宮大妃も視察に訪れるなど多くの観覧者を集めたという。秀雄はそのまま電化製品を引き取って電気ホームに住んだが、電気代が月130円から150円もかかることに驚いて電化製品を取り外さざるを得なくなった、という逸話である。オール電化はあまりに早すぎたが、それでも当時としては田園都市では電化が進んでいたといえよう。このため田園都市会社による電灯電力事業の収入は、電灯が6割・電力が4割と、工業がほぼ存在しないにもかかわらず、電力からの収入がかなり多いという特徴を持っていた。

当初は田園都市会社の持ち出しだったと思われる電灯電力事業であるが、1925年度には収支が均衡し、翌年からは順調に利益を上げるようになった。目黒蒲田電鉄と合併する前年の1927(昭和2)年度末には、電灯需要家は599軒、電灯数は10,321灯に増え、1需要家あたりの灯数も向上して17.2灯と、小規模ながら密度の濃い事業となっていた。この年度の電灯収入約3万円、電力収入約2万6000円、支出は2万8000円とこれも効率のよい事業であった。

目黒蒲田電鉄が田園都市会社を合併し、電灯電力事業を引き継いでも、事業そのものに大きな変化はなかった。しかし供給区域が変わらなくても、住宅地の発展と共に住民が増えたため、電灯電力の供給数は向上した。1931年度末には需要家数が1000軒に到達し、灯数は1万8000灯を超えたが、会社全体の収入からすれば3%程度であった。

この間で興味深いのは、着実に毎期伸びている電灯に対し、1930年ごろから電力が減少傾向となることである。1929年度には3万円を超えていた電力収入は、1932年には1万8000円程度に落ち込んでしまい、その水準のまま東京横浜電鉄との合併まで停滞している。電灯収入が1929年度の約4万3000円から1938年には11万4000円まで伸びているのとは大きな違いであるが、これは家庭向けにガスが普及したためと考えられる。目黒蒲田電鉄の電灯電力事業における「電力」とは、大部分が家庭の炊事用や暖房用の電熱だったので、ガスと競合したのである。

1934年度以降は電力から電熱が分離して計上されるため、この事情はよりはっきりする。1934年度の電灯収入約8万4000円に対し、電力収入はわずか1600円余りにすぎず、電熱収入が約1万7000円にのぼっている。しかもその電熱収入の内、冬季である上期(11月~翌年5月)の収入が1万1000円も占め、暖房需要が多かったことを物語っている。

ガスに押されて電熱が伸び悩んだため、目黒蒲田電鉄の電灯電力事業収入は1930年代ではおよそ8割が電灯からの収入という構図となった。しかし電灯収入が大きく伸びていたため、電灯電力事業全体では堅調であった。営業区域が変わらず追加の設備投資が少なかった割に需要が増えたので、同社の電灯電力事業は小規模ながら利益率のよい事業となった。東京横浜電鉄との合併直前の1938年度では、1需要家あたりの灯数はおよそ19灯にも達していたのである。

(2)玉川電気鉄道の電灯電力事業

前述のように、玉川電気鉄道は電車が開通した翌年、1908(明治41)年7月20日から沿線の世田ヶ谷村と駒沢村で電灯の供給を開始した。この2村が所在する荏原郡はもともと東京電灯の電気供給区域であったが、郊外の農村には電気が普及しておらず、新規に線路を敷いた鉄道事業者が沿線に電気供給区域を獲得することができたのである。同様に沿線に電気供給区域を獲得した鉄道会社として、関東では京浜電気鉄道・京成電気軌道・京王電気軌道・王子電気軌道が挙げられ、これら各社は1900年代から1910年代に開業している。1920年代以降に開業もしくは電化した鉄道会社は電気供給区域を得られず、電灯電力事業を兼業することはできなかった。田園都市会社・目黒蒲田電鉄の電灯電力事業はきわめて例外的というべきである。

玉川電気鉄道はすでに東京電灯が電気供給をはじめていた区域も得たため、東京電灯と契約していた需要家には電車の切符を配って電気供給の切り替えを勧誘したという。両社の対立関係は、1927年9月に玉川電気鉄道が東京電灯から1000kWの電力供給を受ける契約を結んだ際に、供給区域の優先順位を決めたことで解決した。

初期の電灯供給先として興味深いのは、世田ヶ谷村と駒沢村のほかに、目黒村に所在する陸軍騎兵実施学校・陸軍獣医学校・近衛輜重兵大隊が挙げられていることである。陸軍の施設は明治時代後半から現在の世田谷区付近に立地しており、やがて玉川電気鉄道の沿線には陸軍関係者が住んで通勤するようになっていった。

玉川電気鉄道の1908年当初の電灯需要家数は123軒、電灯数は1381灯であった。1910年には目黒村と渋谷町を供給区域に加え、1911年からは電力供給も開始、玉川村と神奈川県の高津村へも供給区域を広げている。1911年度には収入の2割を電灯電力事業が上げるようになっていたが、こうした事業の拡張によって1914年度には4割近くまでの収入が電灯電力事業によってもたらされている(同社の業績は後出の表1-3-7を参照)。

玉川電気鉄道では津田興二が専務となって電灯電力事業に力を入れるようになっており、1915年には京王電軌軌道への供給も開始された。折からの第一次世界大戦による好景気と工業の成長もあり、それまで電灯電力事業収入の2割にとどまっていた電力収入は、1917年度には4割に達している。これによって電灯電力事業収入全体も軌道事業を抜くに至った。1918年度・1919年度は利益でも電気供給が電車を抜いている。この好業績には、京王電軌軌道のほか恵比寿の大日本麦酒の工場の電力消費増加が大きかったという。

このころには、電灯の面的な広がりも見られた。例えば富士瓦斯紡績から受電するための変電所が設けられた駒沢村では、供給自体は1908年に始まったものの、村全域で電気が使われるようになったのは1918年ごろだったという。玉川村の奥沢では、1918年ごろから地域の有力者が電灯を点けるよう玉川電気鉄道と交渉していたが、1920年になって電柱を地域の負担で建てる代わりに電気の供給を行うことになり、若者たちが大勢で電柱を運んだと伝えられている。とはいえ農村の電灯は普及しても「一軒に十燭の電灯が二つだけ」であった。1920年度末の玉川電気鉄道の電灯需要家は1万件弱、電灯数は3万4000灯ほどで、1需要家あたりの灯数は3.5灯にとどまっていた。もっともこれは当時の農村や郊外ではごく当たり前であり、1923年に1需要家あたり13灯以上点いていた田園都市会社が特異なのである。

1920年度には渋谷駅のアクセス改善や広軌複線化、砂利輸送の東京市電との直通などによって軌道事業が大いに伸び、再び収入では電灯電力事業を上回った。しかしその差はわずかであり、同事業は成長を続け、1922年6月には向丘村への供給区域拡張が認められている。玉川電気鉄道の黄金時代といえる1925年度では、電車約122万円の収入に対し電灯約66万円・電力約26万円の収入で、全社の4割を電灯電力事業が占め、その内のおよそ3分の1が電力収入であった。さらに投下資本に対する利益率でみると、1920年代前半は13~16%程度とみられる軌道事業に対し、電灯電力事業は20%を超える利益率を上げており、儲かる事業となっていたのである。

しかし前述のように、1926年ごろを境に玉川電気鉄道の経営は悪化していく。1927年度には対前年比で軌道事業は若干伸びたものの、電灯電力事業が落ち込んで、わずかながら会社全体の収入も前年を下回ってしまった。これは電力が前年度の約27万円から約21万円へと大きく落ち込んだためで、電灯は4万円近く増えているものの、電力の減少を補えなかった。ところがこの間、電力の需要家は704軒から976軒へ増加しており、供給した電力のkWhも増加している。これは大幅な料金値下げを余儀なくされたことによる減益だったのである。

それではなぜ1927年に玉川電気鉄道は電力を値下げせざるを得なかったのか。これは日本の電力業界で「電力戦」と呼ばれる激しい競争が起こったことによる。第一次世界大戦中の好景気で、とくに水力発電の開発が遅れていた関西地方を中心に深刻な電力不足が起こった。そのため1919年に卸売電力の設立と大口需要家への重複供給が認められ、大規模な水力開発が各地で始まった(電灯に関しては前述のように、1920年代には原則として重複供給は認められなかった)。ところがこうして開発された水力発電所が完成した数年後には、大戦景気は戦後の慢性不況へ変じ、むしろ電力は過剰気味になってしまったのである。こうして電力の消費に困った卸売電力は、大規模水力発電で低下した電気料金を武器に、大都市圏の電力会社から需要家の奪取を図った。これを「電力戦」といい、1923年ごろから始まって、1932年に五大電力のカルテル・電力連盟が結成されるまで続いたのであった。

この「電力戦」のなかで最も激しかったのが、五大電力のNo.2であった東邦電力が子会社の東京電力(現在の東京電力とは別)を設立して首都圏へ殴り込み、東京電灯と需要家の争奪戦を繰り広げた戦いであった。この戦いは1926年から始まり、競争の結果両社共倒れの危機となって、結局三井銀行の池田成彬らの仲介で1928年4月に両社は合併して競争は終わった。この戦いのために首都圏での電力料金は値下がりし、玉川電気鉄道も同調せざるを得なかったのである。

この結果、同社の電灯電力事業の電力収入は大戦景気中の4割から2割ほどまでに落ち込んでしまった。20%を超えていた電灯電力事業の投下資本に対する利益率も、12%程度に下がってしまっている。さらに、この時期には軌道事業も新規の路線拡張が相次いだものの、沿線の乗客はまだ多くなく、同事業の利益率も下降傾向にあった。こうして同社の経営は悪化し、1930年からは昭和恐慌が追い打ちをかけることになった。値下げしてから回復し始めたかに見えた電力収入は、1929年から1933年まで停滞してしまうのである。

危機に陥った玉川電気鉄道を支えたのは、前述ように沿線の郊外住宅地の発展による電灯からの収入であった。電灯収入は1929年度に100万円を超え、昭和恐慌の間も伸び続けた。1930年度には電灯電力事業の収入が再び軌道事業を上回り、1932年度からは電灯収入だけで軌道事業収入を上回るに至る。昭和恐慌とバスの挟み撃ちで軌道事業の対投下資本利益率は低下し、1934年には3.4%にまで下がってしまうが、電灯電力事業の利益率は値下げで一度下がったものの持ち直し、昭和恐慌の間も15%前後を維持していた。玉川電気鉄道がこの時期も6%とはいえ配当ができたのは、ひとえに電灯のおかげだったのである。

電灯の収益性は、1需要家あたりの灯数からも裏づけられる。1927年度末には電灯需用家約3万3000・電灯数約13万8000で1需要家あたり4.2灯だった同社の電灯は、昭和恐慌が底を打った1934年度末で需要家数約4万2000・電灯数25万4000で1需要家あたり6.1灯に達した。同社の電灯は密度の濃い事業となっており、収益性も上がっていたのである。この1需要家あたり6灯以上という密度を他の東京郊外の事業者と比べると、同じ1934年度末で京成電気軌道が需要家数3万7000・灯数12万9000で3.5灯、王子電気軌道が需要家数9万6000・灯数37万7000で3.9灯、京王電気軌道が需要家5万・灯数28万で5.6灯と、かなり高水準であった。供給区域が農村から郊外住宅地へ変貌したことがうかがえる。しかしこの高水準は、目黒町や玉川村での目黒蒲田・東京横浜両電鉄の開発事業にいわば便乗して得られたものといえ、東京横浜電鉄による玉川電気鉄道の合併を招く要因ともなった。

玉川電気鉄道が合併される直前の1937年度の電灯電力事業は、電灯需要家約4万8000軒、電灯数約32万7000灯(1需要家あたり6.7灯)、電力需要家数約1800、契約出力4882kWに対し、電灯収入157万2000円、電力収入38万4000円、電熱収入2万1000円の合計収入197万6000円を上げていた。これは軌道事業収入の122万円を大きくしのいでいた。電灯電力事業の対投下資本利益率はおよそ13.8%で、回復しつつあったとはいえ4.2%ほどの軌道事業とは大きな差があり、利益率では電灯電力事業が軌道事業のおよそ3倍もあったのである。

(3)玉川電気鉄道合併後の電灯電力事業

東急グループ前身各社の電灯電力事業は、1938年4月1日に玉川電気鉄道が東京横浜電鉄に吸収合併され、その東京横浜電鉄も1939年10月1日に目黒蒲田電鉄と合併して新たな東京横浜電鉄となったことで一本化された。しかしそれからわずか2年半後の1942年4月1日、国家総動員法に基づく配電統制令(1941年施行)によって電灯電力事業はすべて関東配電へ強制出資され、鉄道会社の兼営電気事業はここでいったん歴史を閉じることになる。

この短い期間における電灯電力事業の状況を瞥見しておこう。1940年度における同事業の収入は262万円で、全事業収入約3000万円の1割弱を占めている。これは鉄軌道事業収入1027万円・自動車事業収入431万円・田園都市事業収入445万円・百貨店事業収入349万円と比べてやや引けを取るが、利益で見ると鉄軌道事業606万円・自動車事業43万円・田園都市事業86万円・百貨店事業170万円に対し電灯電力事業は112万円と、かなり地位が向上する。投下資本に対する利益率では、日中戦争によるガソリン統制で利益の増えた鉄軌道事業(16.0%)に匹敵する15.7%の利益を上げており、ガソリン統制の影響を受けた自動車をしのいだのである。

残念ながら1939年度以降は、逓信省による『電気事業要覧』が発行されなくなり、営業報告書にも収益のみで需要家数や灯数などの記載がなくなる。電気に関する情報は戦時下、機密扱いとされていくのである。