第1章 第2節 第2項 主要路線の建設と開業

1-2-2-1 目蒲線(目黒〜蒲田)

目黒蒲田電鉄は田園都市会社時代から着手していた鉄道建設を引き継ぐと共に、武蔵電気鉄道から有償で蒲田支線の敷設権を得た。これにより、田園都市事業地を中間で経由しつつ、現在の山手線目黒駅と東海道本線蒲田駅を半円状に結ぶ路線、すなわちのちの目蒲線の建設を進めることとなった。

目黒(大崎町)〜多摩川(調布村)間は、1922(大正11)年3月に着工しており、目黒蒲田電鉄が引き継いだ時点では、用地買収は終え、橋梁や軌道、変電所などを含めて全工程の3分の2程度が完成した状態であった。当時、終点の多摩川周辺はまだ人口も少なく、乗合馬車が通り交通の要衝であった丸子の渡しのある中原街道沿いまで路線を延長する必要があると判断されたため、急きょ予定を変更して同年末に1駅分の延長に相当する多摩川〜丸子(現、沼部)間の工事施行認可を得て、翌1923年1月から延長工事に着手した。

なお、鉄道開業前の当該地域の交通事情を知る史料は多くないが、『東京急行電鉄50年史』によれば、田園都市会社の事業地周辺の交通の便としては、玉川電気鉄道(渋谷〜玉川間)以外では、目黒権之助坂と玉川野毛の渡し場、五反田と丸子橋を結ぶ乗合馬車に頼るしかなく、後者の乗合馬車は10人乗りの馬車が1時間に2台程度の間隔で走っていたという。乗合馬車は乗合自動車(バス)が登場する以前には主たる移動手段であったという。なお、自動車の総数が乗用馬車の数を上回ったのは1920年のことである。

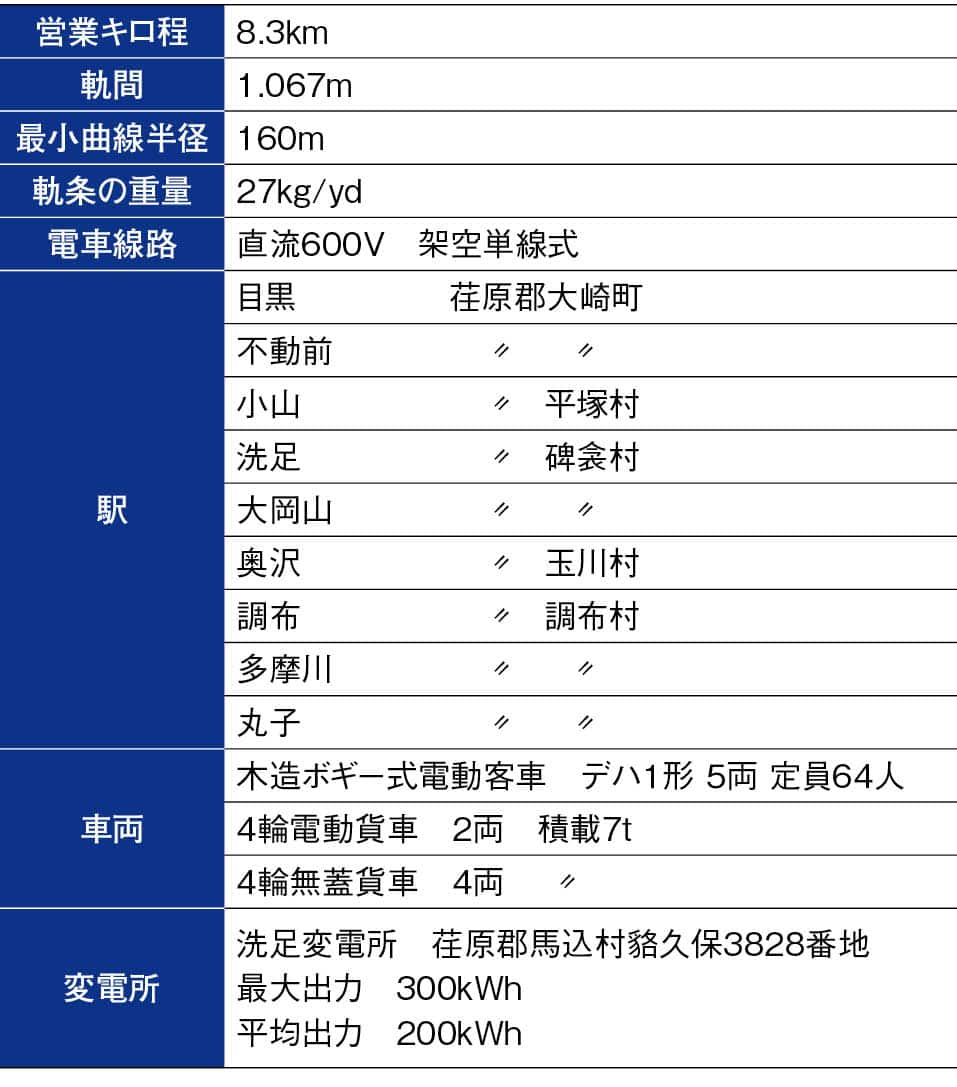

当初は乗客も少ないと思われることから車両は、当初計画の90人乗りを変更して64人乗りの小型ボギー車とし、常用として3両、予備用2両を含め5両を購入した。列車保安方式は自動閉そく式を採用し、目黒駅と丸子駅には特殊場内信号機を設置。営業に備えて1923年1月に乗務員の見習生を採用した。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

なお、不動前駅は大崎町、大岡山駅は碑衾村が正しい所在地と推定されます。車両名は当初はデハ1形で、のちにモハ1形と改称されています。

1923年3月11日に目黒線(目黒〜丸子間)の開業を迎えた。これが田園都市会社から独立した目黒蒲田電鉄が最初に開業した路線である。開業時の乗務員は、運転手と車掌がおのおの16人、駅務員は13人で、目黒駅と丸子駅以外は無人駅であった。当該地域にとっては記念すべき待望の電気鉄道であり、沿線各地ではさまざまな記念行事が行われた(後述のコラム1-2-2-2を参照)。

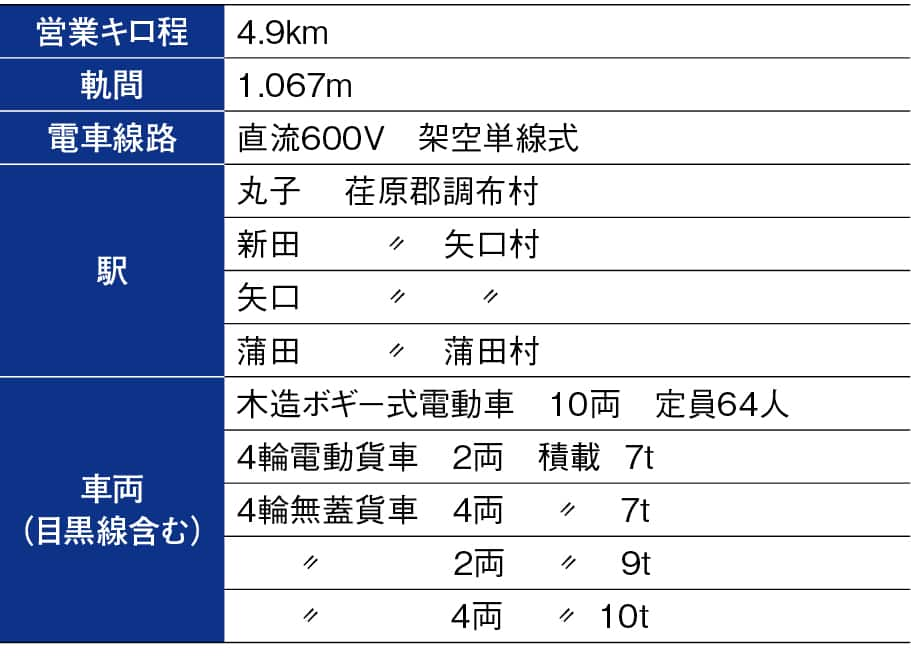

一方、蒲田線(丸子〜蒲田間)も順調に建設工事が進み、1923年9月末に竣工する予定であった。しかし、工事が佳境を迎えていた同年9月1日、関東大震災が発生。すでに触れたように、都心部の惨状から比べれば当該地域の被害は軽微だったとはいえ、それでも築堤が竣工直前に崩壊したことは痛手で、蒲田線の開業は同年11月1日にずれ込んだ。

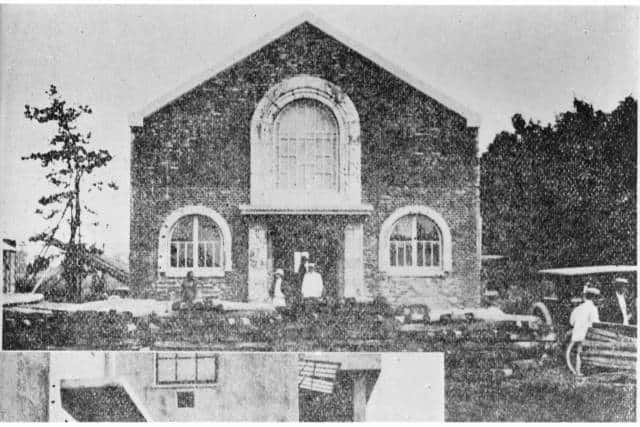

なお開業済みの目黒線でも、関東大震災により荏原郡馬込村に設置していたれんが造りの変電所が倒壊し、目黒川前後の築堤や線路が沈下するなどの被害が生じ、電力供給も途絶えた。このため丸8日間は休業せざるを得なかったが、東京市電気局より急きょ電力の供給を得て同年9月9日からは昼間のみながら営業を再開した(目黒蒲田電鉄は元来、富士瓦斯紡績から給電を受けていた)。当時の郊外電車のなかでは復旧が早かったため、多大の信用を得ることができた。

蒲田線の開業により目黒〜蒲田間は全通に至り、路線名を目蒲線に改めた。目黒線を開業した当初の乗車人員は、1923年6月は23万人足らずで、1日平均で1万人にも満たない状態であったが、震災直後の同年10月からは一気に跳ね上がり、目蒲線の全通を果たした同年11月には41万人を超えた。

注:「目黒蒲田電鉄株式会社営業報告書」をもとに作成

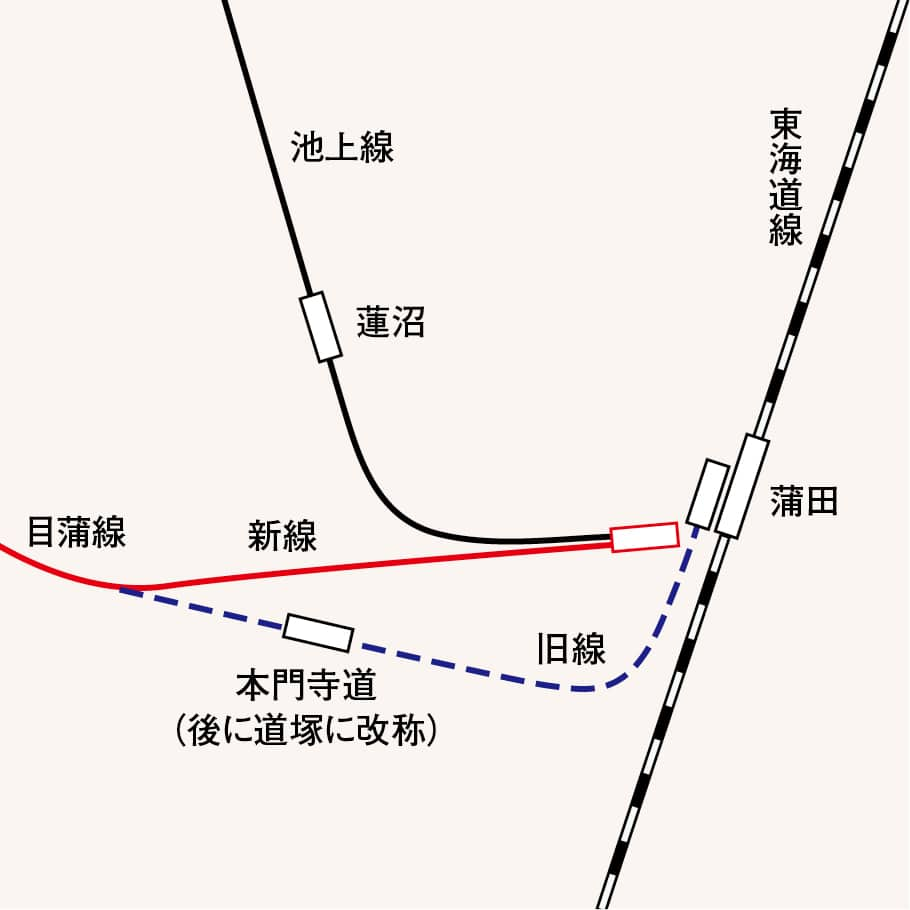

なお、開業当時の蒲田駅へは現在と異なる経路をとっており、蒲田駅のホームは国鉄蒲田駅のホームに並行に設置され、のちに池上線の蒲田駅も共用することになる。現在のターミナル駅として整備されるのは、1968(昭和43)年のことになる。

注:国土地理院標準地図をもとに作成

震災と目蒲線全通の1923年下期(6月~11月)の営業成績は、営業収入約10万7000円で、純益金は約5000円にとどまったものの、政府補助金約6万4000円を受給したことから、5%配当を実現した。当時の政府補助金は地方鉄道補助法によるもので、毎営業年度の益金が建設費の7%に達しない場合、建設費の5%を上限として不足額が補助される仕組みであった。目黒蒲田電鉄では次の1924年上期(前年12月~当年5月)までは補助金の交付を受けたが、その後は営業収益の向上により建設費に対する利益率が5%を上回るまでになったため、補助金の交付は打ち切られた。1924年上期の政府補助金は約5万3000円であり、同期の純益金約4万9000円をしのいでいた。目黒蒲田電鉄の立ち上がりに政府補助金はかなりの貢献をしたといえよう。

目蒲線全通間もない1923年11月10日号の『東洋経済新報』は、目黒蒲田電鉄の将来性を評価しつつも「今後一年位は株主配当を為すことは六ケ敷(むずかし)からうと思ふ」と見ていたが、予想を覆して早期の配当が実現したのは補助金あってのことであった。五島慶太は鉄道院監督局でこの制度にかかわっており、五島の存在はこういった面でも大きかったといえる。

1-2-2-2[コラム]開業当日の沿線の様子

目黒線が開業した1923(大正12)年3月11日の午前、田園都市会社の本社がある洗足駅前では1000人を収容できる大会場を設け、打ち上げ花火を合図に開通式典が開かれた。時の鉄道大臣、東京府知事、荏原郡長らから次々と祝辞が披露されたほか、渋沢栄一が最後にあいさつに立ち、すこぶる盛大な式典となった。午後からは浅間神社裏で園遊会が開かれた。また始発駅の目黒駅では美しく飾られた新車の発車式が行われ、沿線各駅付近では開通祝いの舞台が設けられて太神楽や手品などの演芸が催され、お祭り一色の光景となった。地元から大いに歓迎された、目黒線の開通であった。

1-2-2-3 東横線(渋谷〜桜木町)

社名を改めて再スタートした東京横浜電鉄は、目黒蒲田電鉄へ譲渡した蒲田支線以外に、渋谷〜横浜(高島町)間の敷設権を有していた。

武蔵電気鉄道時代は、1911(明治44)年に最初に免許を得た広尾〜平沼間は工事着手すらできないままに1917(大正6)年5月に失効。同年10月に改めて渋谷〜高島町の免許を得た。その後、1921年に渋谷〜調布(多摩川)間(渋谷線)、調布〜神奈川間(神奈川線)の2区間に分けて工事施行認可を得たにもかかわらず、資金難から着手できず、再三にわたって工事着手延期願を提出していたという経緯がある。延命処置を講じていたが、東京横浜電鉄に生まれ変わって資金面での裏づけができ、工事着手が可能となったのである。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

(1)神奈川線

初めに着手したのは神奈川線である。神奈川線の終点を横浜駅や高島町駅ではなく神奈川駅(反町~横浜間にかつて存在した)としたことについては後述するが、まずは目蒲線と連絡して横浜方面へ向かう丸子多摩川〜神奈川間を先に開通させて直通運転を行い、第2期工事として渋谷線を建設するという方針が前述のように定められていた。その後は日比谷や新宿への延伸が第3期線として構想されていた。

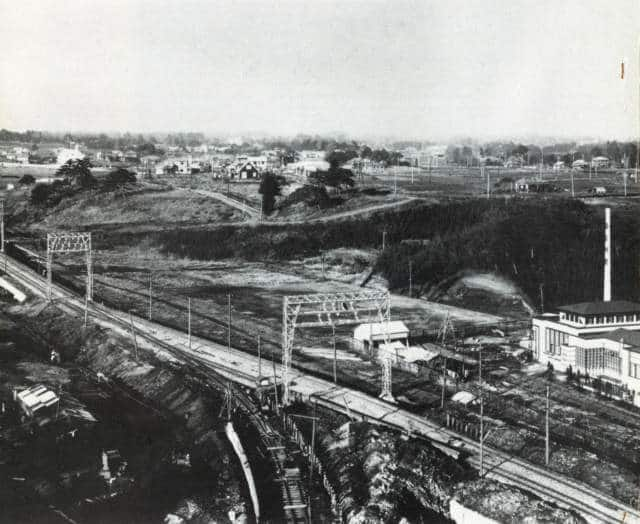

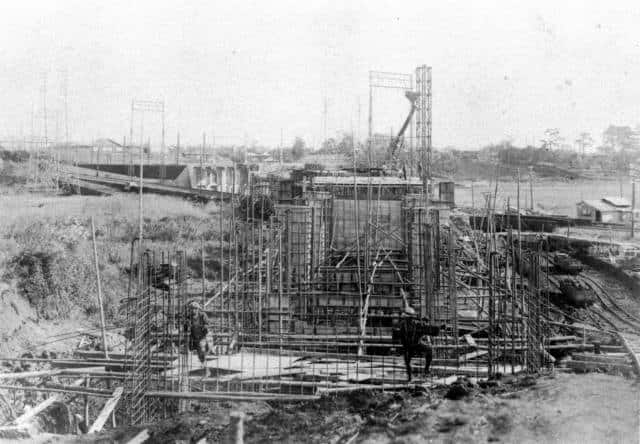

神奈川線はのちに着手する渋谷線と共に、当初段階から複線の高速電気鉄道として計画された路線である。区間中には橋長381mの多摩川橋梁、174m弱の高島山隧道といった難工事の箇所があり、市街地化が進んでいた横浜市内では反町駅付近を高架線とする必要があったため、キロあたりの建設費用は多額を要した。このため、目黒蒲田電鉄が1925〜1926年中に2度の社債発行(合計400万円)を行い、東京横浜電鉄に融資して資金面の後ろ盾となった。

東京市の郊外各地で各社の鉄路が延びつつあるなか、南武鉄道(現、太平洋不動産)の建設路線(のちの国鉄南武線)との交差も課題となった。南武鉄道の方が先に着工していたため神奈川線を高架線にする必要があったが、南武鉄道の線路変更により交差箇所の工事方法に関する協定が遅れたため、とりあえず平面交差とし、半年後に立体交差とした。

南武鉄道は貨物輸送を主としていたため当初交差箇所に神奈川線の駅は設けられず、終戦直前に共同使用駅として武蔵小杉駅が設置されることとなった。また前述の通り反町駅付近の横浜市街地では532mにわたって高架線とせざるを得なかったが、用地の節約や高架下の利用、騒音や振動の低減といった利点を認識する契機ともなった。神奈川線の営業開始は1926年2月14日のことで、翌3月には日吉台で盛大に開業式を挙行、新丸子駅前で園遊会が行われた。

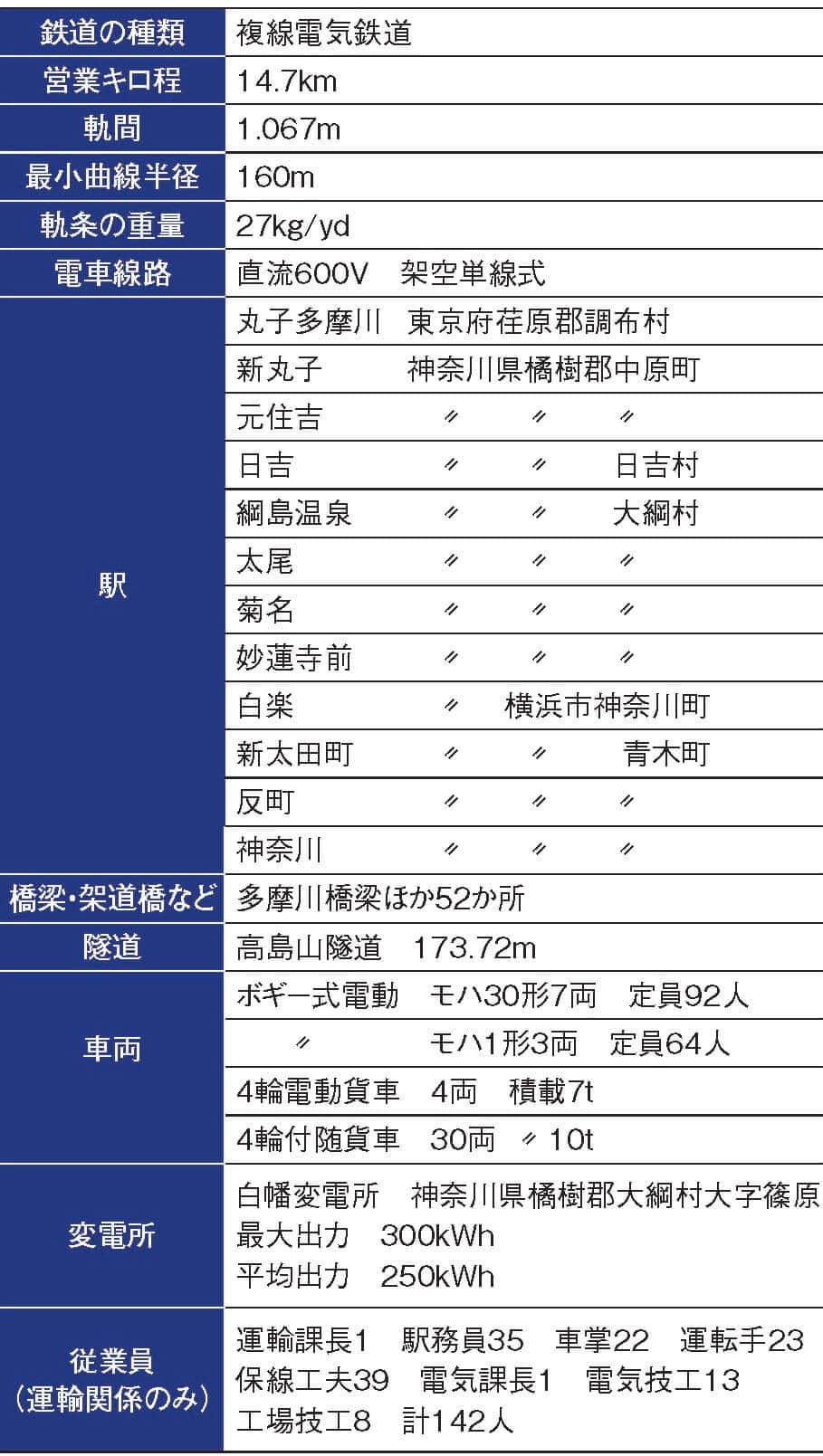

開通と同時に目黒~神奈川間の直通電車が運転され、目蒲線の丸子多摩川(神奈川線開業時に多摩川駅から改称)~蒲田間は折り返し運転となった。東京横浜電鉄ではこの開業に合わせて、新造のモハ100形(定員110人)5両を竣工させていたが、目黒蒲田電鉄から目蒲線の乗客急増に対処するため譲渡の申し入れがあり、同社に譲渡する一方、見返りとして目黒蒲田電鉄からモハ1形(定員64人)3両とモハ30形(定員92人)7両の合計10両を譲受した。資本的にも人的にも両社は実質一体であったので、両社の輸送バランスに併せてその後も車両の譲渡・譲受が頻繁に行われた。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

(2)渋谷線

続いては渋谷線、渋谷〜丸子多摩川間の建設である。この区間は1921年に工事施行認可を得ていたが、当時は海側を走る目蒲線の開業を前提としないルートで計画されており、目蒲線はもとより、同じく渋谷線から北側を走る玉川電気鉄道玉川線との兼ね合いなどを考慮のうえで、ルートを修正する必要があった。このため地元町村との設計協議を行うと共に、1926年12月に目黒蒲田電鉄との協定を締結して現在のルートを定めた。

この協定は、両社の路線が並行する田園調布〜丸子多摩川間については将来的に複々線にするとして、当面は現在線を東京横浜電鉄の所属として両社で共用し、田園調布駅を両線の連絡駅にするというものであった。このほか、地元との協議では柿の木坂の目黒通りとの交差箇所を立体交差化することなどが決まった。また起点の渋谷については、当初は渋谷町広尾としており、東京市電との連絡を考慮した起点であったが、渋谷線の工事にあたっては山手線渋谷駅に連絡することとした。こうしたルート修正を経て、渋谷線の建設は1926年12月に着手した。

この渋谷線建設においても複数の難工事があった。まず挙げられるのが、代官山駅~渋谷駅まで続く延長1803mに及ぶ鉄筋コンクリート高架橋の建設である。山手線をまたいで東側から渋谷駅に北進する必要があったためである。渋谷駅構内を含む約150mは土盛りで築堤し、国鉄渋谷駅とはやや南に離れたことから連絡路は地下道となった。

中目黒〜代官山間では延長157mの渋谷隧道を通したが、用地買収が難航して着手が2か月遅れ、最終的には工期4か月間の突貫工事となった。

また目蒲線との並行区間(田園調布〜丸子多摩川間)では前述のように将来的に複々線にする考えであったが、その後、将来への布石として早々に複々線化をすべきとの議論が生じ、目黒蒲田電鉄と再度協議のうえで複々線化を行うこととなった。

こうして渋谷線は1927(昭和2)年8月28日に開業の運びとなり、渋谷〜神奈川間の全通を果たした。これに伴い路線名称も東横線に統一した。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

(3)桜木町までの免許取得と東横線の全通

渋谷〜神奈川間の全通により乗客の利便性は向上し、東横線の輸送人員数は1927年度の約288万人から、翌1928年度の約727万人へと大きく伸張、1930年度には1000万人の大台に乗った。だが東京横浜電鉄にとって、渋谷〜神奈川間の全通は一里塚にすぎなかった。究極の目的は、東京側は渋谷から東京市内中心部へ、横浜側は横浜市内中心部(関内・伊勢佐木町地区)へ延長することであった。

このため東京横浜電鉄は1926年、渋谷〜東京間の延長線を申請した。また横浜側については既免許区間でありながら工事未着手の神奈川〜高島町間に加えて、高島町から桜木町、伊勢佐木町、上大岡、建長寺などを経て鎌倉町に至る鎌倉延長線の敷設免許を申請した。

東京市内中心部への延長線については東京高速鉄道にかかわる一件として改めて後述するが、さしあたって建設が急がれたのが横浜市内中心部に至るルートであった。東横線の終点である神奈川駅は国鉄東海道線の神奈川駅とは少し離れた地点にあり、連絡など利便性の面では課題を残していたからである。既免許区間の神奈川〜高島町間については、すでに1920年から再三にわたって工事施行認可申請を行っていたが、国鉄東海道線横浜駅の移転計画が定まらないため、その認可が据え置かれる状態が続いていた。

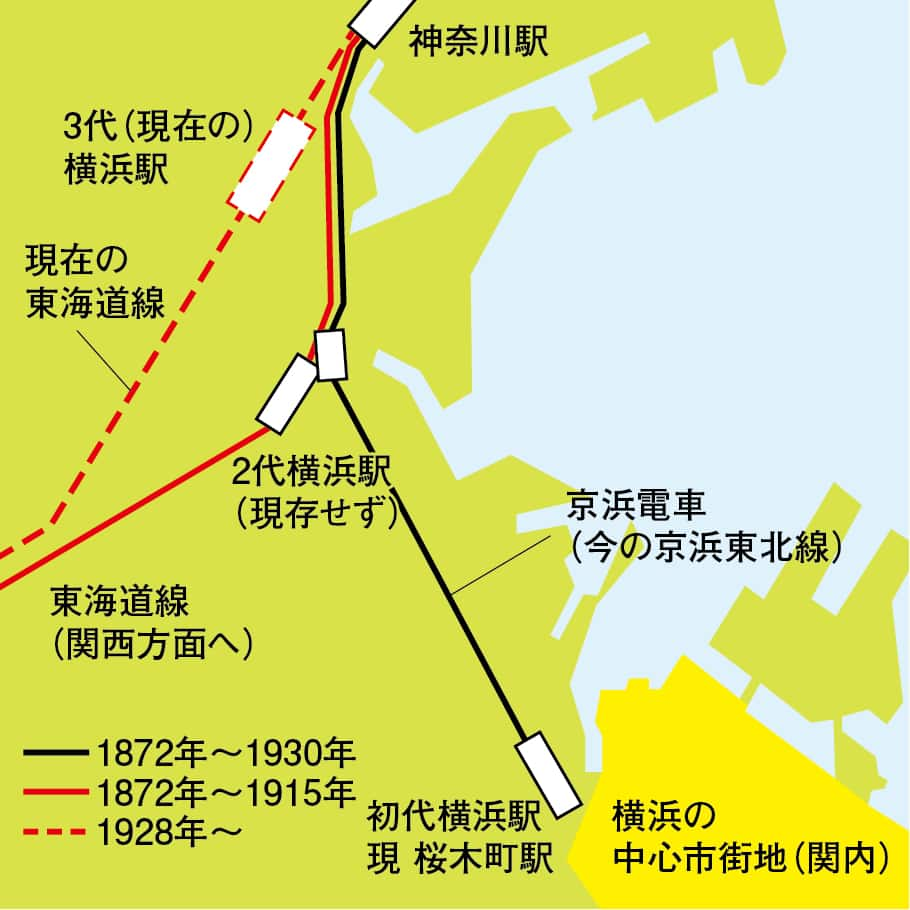

ここで国鉄横浜駅に関する変遷について触れておく。東京横浜電鉄が横浜市内中央部への延伸をめざしていた時代が、ちょうど二代目の横浜駅から三代目の現、横浜駅へ移転しようとする時期と重なっていたからである。

わが国の鉄道事始めとなった初代の横浜駅(1872〜1915年)は、現在の桜木町駅の地点に設置された。神奈川駅から築堤を渡りながら大きく南へカーブを描き、当時の横浜市街地に突き当たるような位置で、横浜港で荷揚げされる貨物の積み込みができる地点でもあった。その後、東海道線が横浜駅から西へ延伸することとなったため、スイッチバックで程ヶ谷駅(現、保土ケ谷駅)を経て関西方面へ向かう方法が選ばれた。さらに神奈川駅から横浜駅を経ずに程ヶ谷駅へ向かう短絡路線が設置されて、この短絡路線上に平沼駅が設けられた。武蔵電気鉄道が1908年に仮免許を得た際の終点、平沼停車場のことである。

平沼駅は市街地から遠いこともあって利用客は少なく、やがて高島町付近に2代目の横浜駅(1915〜1928年)が旅客専用の駅として設置され、横浜市電の発着場も隣接した。だが1923年9月の関東大震災で横浜や桜木町一帯が被災したため、これを機会に復興も兼ねた横浜市の都市計画が検討され、鉄道省は神奈川駅から程ヶ谷方面へ直線で結ぶ線形を主張、2代目横浜駅からさらに北側に移した地点に3代目横浜駅(1928年〜)を設置することとした。これが現在の横浜駅である。

こうした横浜駅の変遷の渦中に、東京横浜電鉄は、神奈川〜高島町の工事施行認可申請をたびたび行い、さらに桜木町から先へ向かう路線を申請したわけである。

出典:国土地理院標準地図をもとに作成

神奈川線の延伸を急いだのには、もう一つ理由があった。別の鉄道会社が横浜市中心部への進出構想を進めていたからである。東京と横浜を結ぶ電鉄として早くから開通していた京浜電気鉄道(以下、京浜)は、横浜側のターミナルを国鉄の神奈川駅前に置いていた(現、神奈川駅)。これは当時の横浜市の中心部から隔たっており、京浜も横浜中心部への進出を図って大震災直後の1923年10月に横浜市青木町~長者町間の路線敷設免許を出願、1924年10月に免許を得た。さらに、京浜と同じ安田財閥傘下の電鉄会社・湘南電気鉄道(以下、湘南)の設立が進んでおり、同じ資本系列ということで両社は提携を進め、京浜の横浜中心部への乗入計画は湘南との連絡構想へ発展、1925年4月に湘南は南太田~長者橋(日出町)間の路線免許を出願して京浜との連絡を図った。もしこれが認められると、並行する東横の横浜市街乗入は退けられる危険があった。東京横浜電鉄(以下、東横)による1926年7月の高島町から桜木町を経由して鎌倉に至る路線の免許出願は、京浜・湘南両電鉄に対抗したものだったのである。

しかしこれに対し、湘南は1926年11月に日出町~桜木町間、翌年1月には桜木町~高島町間の免許を出願、東横と完全に並行して横浜中心部を貫通する構想を打ち出した。東横は神奈川~高島町間の工事施行認可について、1927年3月に鉄道省の意向を受けて大幅に譲歩した工事方法を盛り込んだ請書を提出しているが、これも京浜・湘南に対抗するために早期の認可を得ようとしたものであろう。

東横と京浜・湘南の競合は、鉄道省によって1927年12月に裁定された。東横は高島町~桜木町間の免許を得、神奈川~高島町間の工事施行も認可される代わり、桜木町~鎌倉間の免許出願は却下された。一方湘南は、桜木町~高島町間の免許は東横に交付したとして却下され、南太田~日出町~桜木町間の敷設を免許された。両者痛み分けとなったが、横浜中心部の桜木町に乗り入れることができた東横に対し、桜木町経由で京浜と連絡できなくなった湘南は打撃を受けたといえよう。

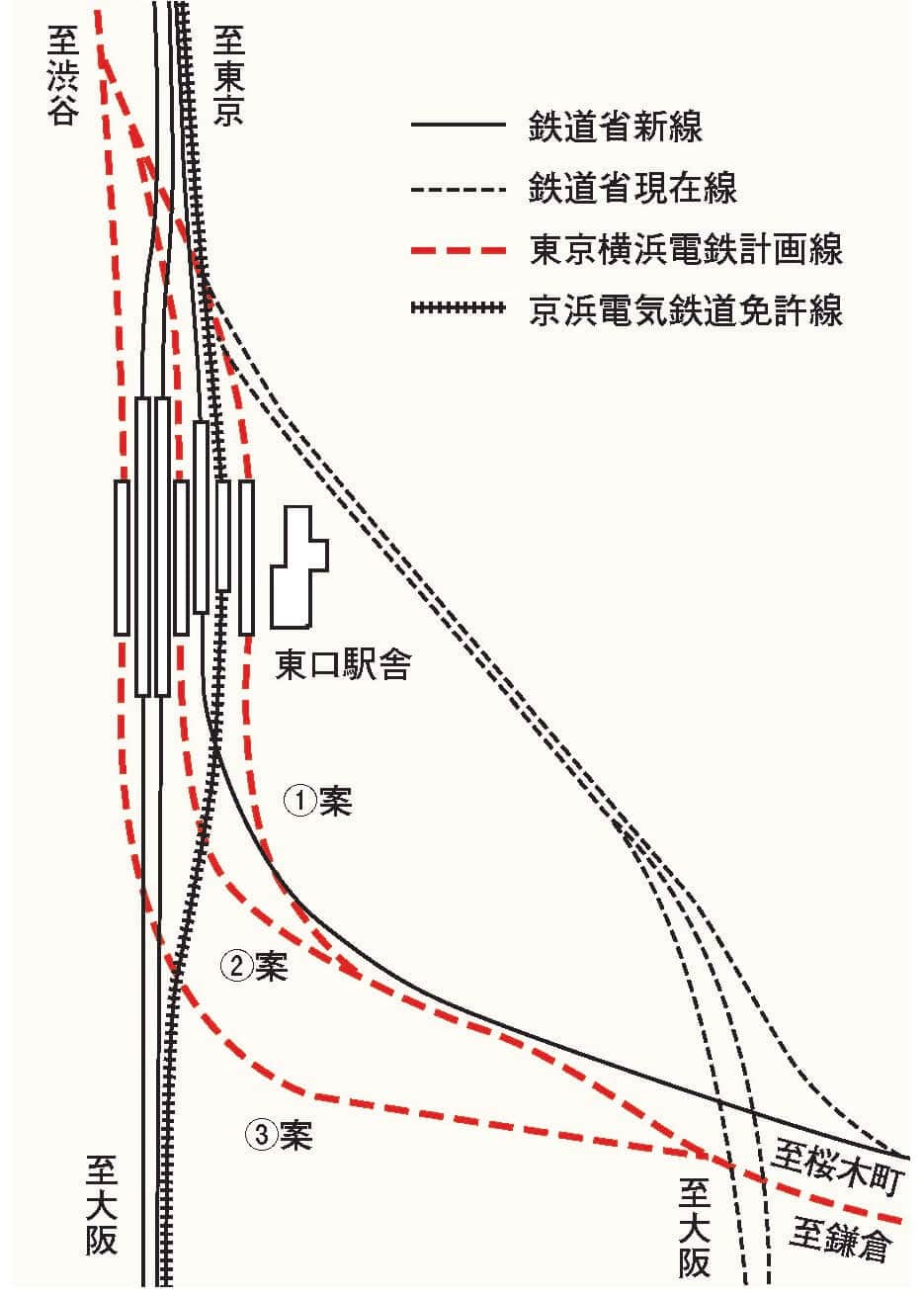

1927年末、東京横浜電鉄は神奈川〜高島町の建設に着手した。開業を間近に控えていた3代目の横浜駅との接続方法については、駅の北西側で東海道線に連絡し、南西側で東海道線をまたいで高島町へ向かうもので(図1-2-10の③案)、高架線で建設費用がかさむことなどから、できれば避けたいと考えていた線形であった。

出典:『東京急行電鉄50年史』 注:許可申請書添付資料より作図

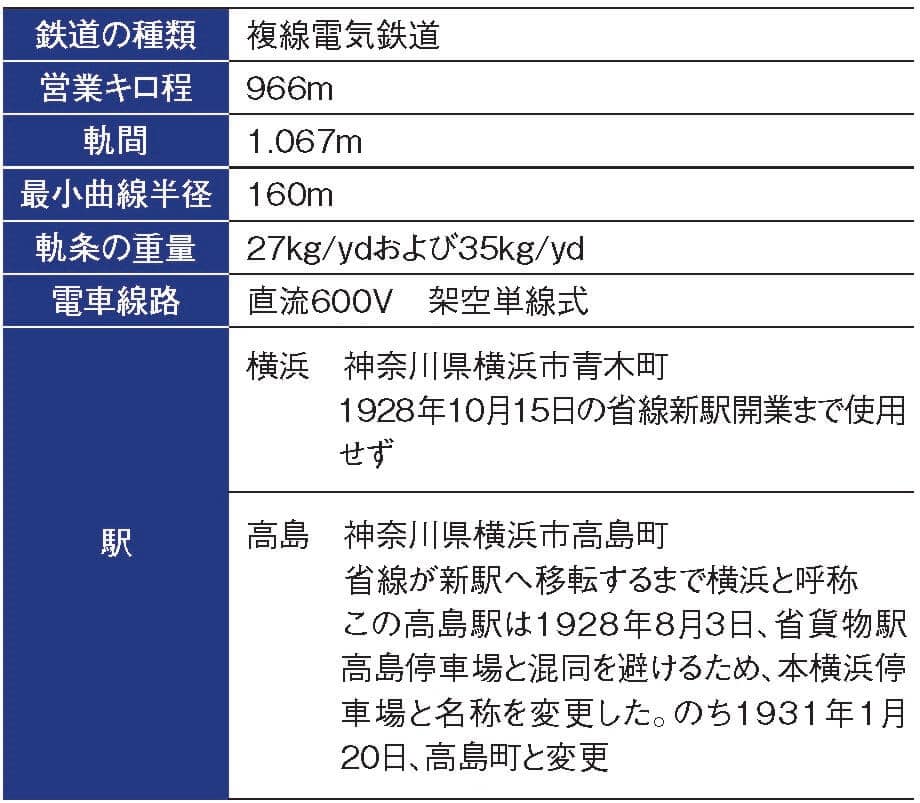

工事延長距離そのものは966mの短区間でありながら、大半が軟弱地盤上の高架線を含む橋梁区間であったことから全般的に難工事となり、建設費用は多額を要した。1928年5月18日に竣工開業した同区間には、横浜駅、高島駅(計画時の高島町駅から改称)の2駅が設置されたが、国鉄横浜駅の開業前は高島駅のみを使用し、その間は同駅を横浜駅(のちに本横浜と改称)と呼称することとした。3代目横浜駅が開業する1928年10月15日まで、約半年の暫定処置であった。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

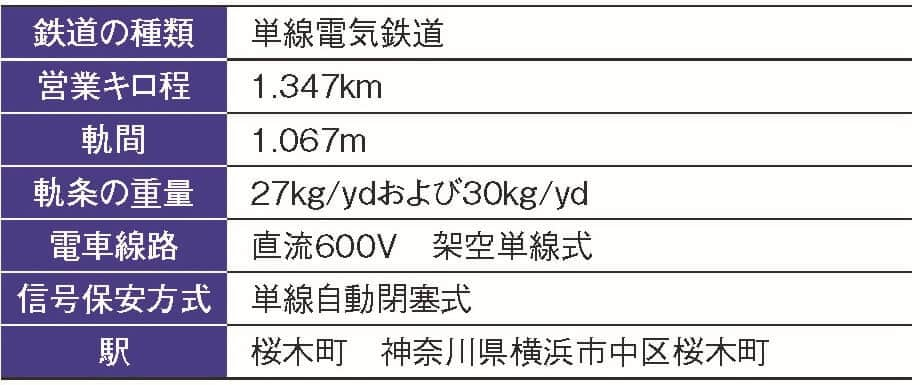

この工事とほぼ並行しながら高島〜桜木町間の建設も進めたが、同区間は国鉄の海側に東横が用地を確保して国鉄を移設し、その代わりに国鉄既設線を譲り受けたものである。同区間が竣工開通したのは1932年3月31日のことであったが、単線での開業となった。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

こうして東横は渋谷〜桜木町間を全通させて改めて東横線と呼称、1932年度の輸送人員は1500万人を超えた。

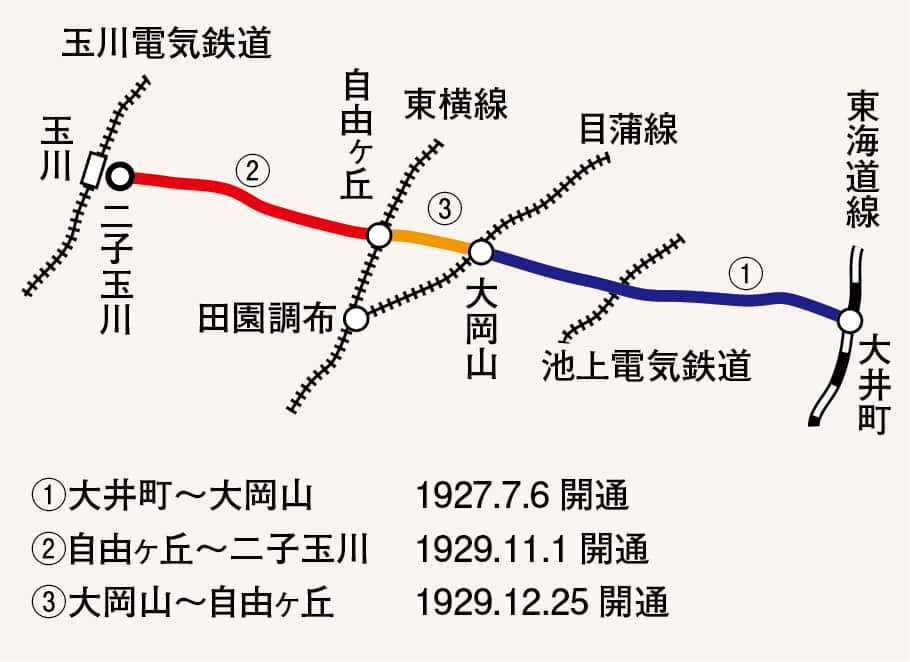

1-2-2-4 大井町線(大井町〜二子玉川)

目黒蒲田電鉄の大井町線(大井町~洗足間)は、田園都市会社の創立段階から構想されていた路線である。その後、敷設免許を有する3路線を整理して目蒲線を先行して開業したことにより、大井町線は目蒲線の支線という位置づけとなった。

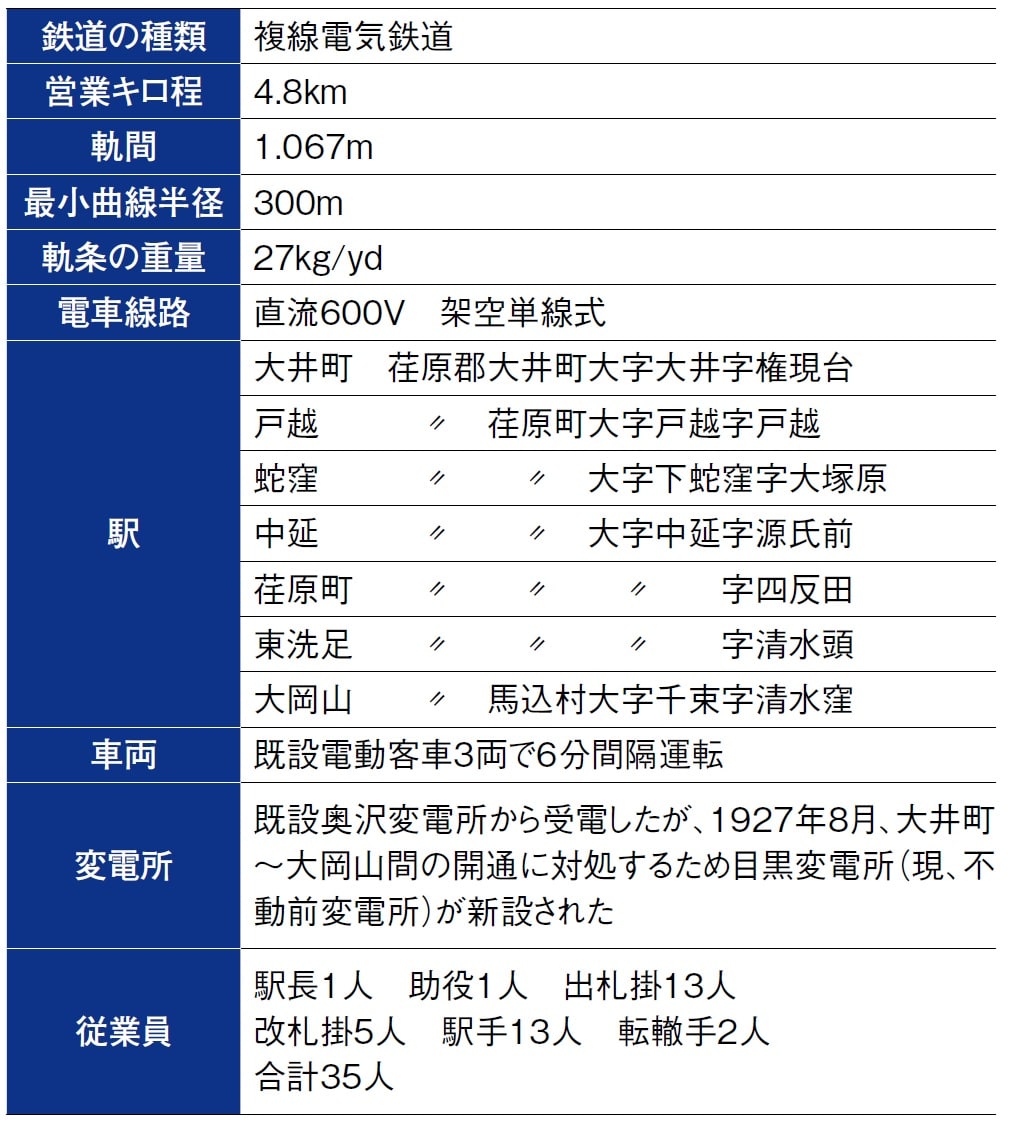

1923(大正12)年に目蒲線を全通させた目黒蒲田電鉄は、いよいよ大井町線の建設に取りかかることとし、1926年7月に建設工事に着工した。だがこのころ、洗足駅への接続には課題があった。田園都市事業地の中心であり、高級住宅地としての評価が定まりつつあった洗足駅周辺などは地価の高騰が進んでおり、用地買収が困難な状況が鮮明になっていたのである。このため目蒲線との接続駅を洗足駅から大岡山駅に変更する申請を行い、同年9月に認可を得た。起点側の大井町周辺は、東京近郊では早くから工業の集積がみられ、鉄道省大井工場など大工場も数多くあったが、用地の交換など鉄道省との協定が順調に進んだことにより、工事は速やかに完成した。

この区間の主な構造物は、大井町〜蛇窪(現、戸越公園)間の952mに及ぶ高架橋と国鉄貨物線の跨線橋、そして旗ノ台(現、旗の台)における池上電気鉄道線の跨線橋である。池上電気鉄道が目黒蒲田電鉄よりも免許が早かったため大井町線の方を高架とせざるを得なかったが、結果的には大井町線の方が早く開通することとなり、大井町〜大岡山間は1927(昭和2)年7月に開通を迎えた。

こうして当初予定の大井町〜大岡山間は開通に至ったが、1924年7月には、目蒲線の支線として奥沢〜瀬田河原(二子玉川)間の鉄道敷設免許を申請していた。目蒲線の全通によって目覚ましい発展を示した沿線住宅地と、玉川電気鉄道によって開発された沿線地域の中間に位置する玉川村の中心地帯に鉄道を敷設し、同地域を開発しようという狙いからであった。

1925年時点の人口で見ると、玉川村の東側に隣接した駒沢村(同年に町制施行で駒沢町)は2万991人、駒沢村の北側で開業間近の小田原急行鉄道(現、小田急電鉄)沿線にあった世田ヶ谷町(1923年に町制施行)は3万8068人だったのに対して、現在の世田谷区南部に相当する玉川村は1万1974人にすぎなかった。申請路線の沿線は大半が田畑で、ちょうど田園都市事業に刺激されるように、有志による耕地整理組合(玉川全円耕地整理組合)が立ち上がろうとしていた。

奥沢~瀬田河原(二子玉川)間の免許は1927年12月に交付され、二子玉川線と呼称したが、同じ月には後述する池上電気鉄道の雪ヶ谷~調布~国分寺間も免許されており、奥沢付近から二子玉川まで両社の予定線は並行することになった。池上電気鉄道は1928年10月には早くも、目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄の両路線の手前の新奥沢まで支線を開業させる。目黒蒲田電鉄も二子玉川線の建設を急いだ。

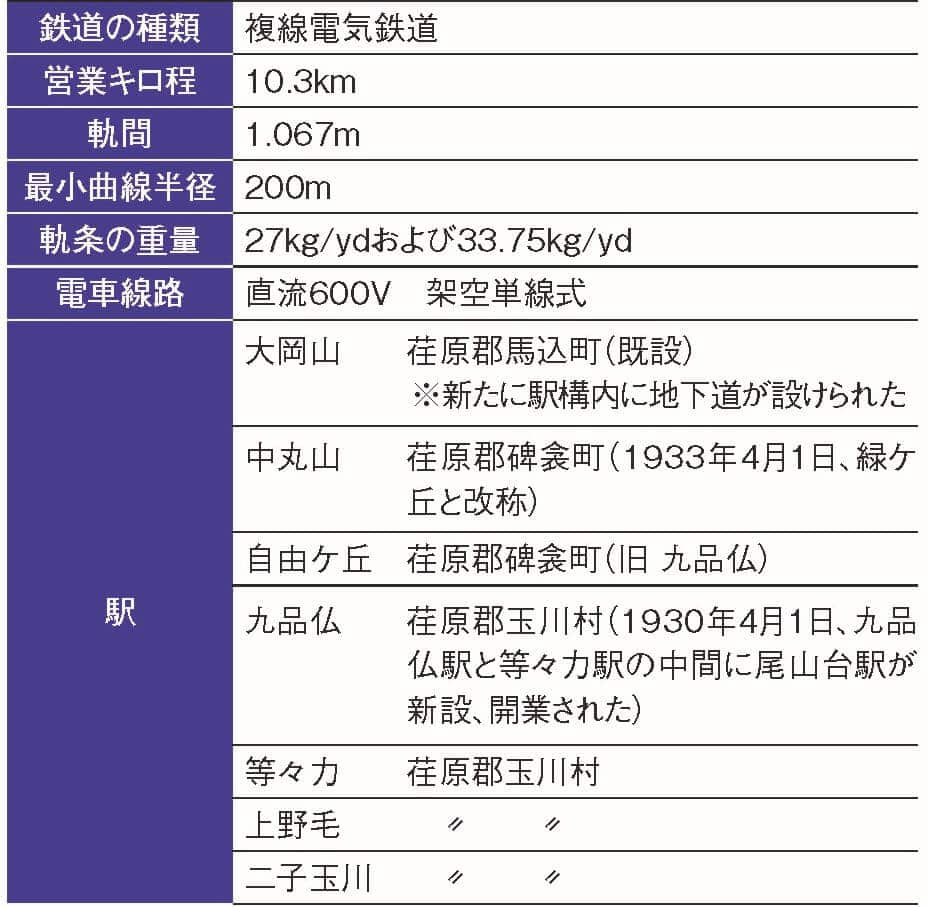

池上電気鉄道が奥沢支線の工事施行認可を1928年3月に申請した翌月の4月には、目黒蒲田電鉄も二子玉川線と目蒲線との接続駅を奥沢駅から大岡山駅に変更し、工事施行認可申請を行った。これは同年8月に認可されるが、接続駅を変更したのは大井町〜二子玉川間の直通運転を行うだけでなく、東京横浜電鉄の九品仏(1929年に自由ヶ丘と改称、現、自由が丘)駅と連絡することで、渋谷・横浜方面への乗り換えを便利にするという狙いからであった。

1928年9月に着手した建設工事は順調に進み、まず1929年11月に自由ヶ丘〜二子玉川間が開業した。大岡山〜自由ヶ丘間の開業は約2か月遅れの翌12月となったが、これは大岡山駅周辺の目蒲線との交差箇所の用地買収に日数を要したことに加え、同地に移転した東京高等工業学校の敷地が大岡山駅の両側に点在しているため設計上の困難があったからであった。

ともあれ、1929年12月25日の二子玉川線全通により大井町〜二子玉川間がつながれることとなり、この区間を改めて大井町線と呼称した。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

この大井町線の全通により、目黒蒲田電鉄が田園都市会社から譲り受けた路線および新たに計画した路線はすべて完成を見た。なお目黒蒲田電鉄は前後して新たな路線免許(大井町〜鮫洲、大崎町〜渋谷町〈目黒〜新恵比寿〉、奥沢〜世田谷町)を申請していたが、いずれも1929年に却下された。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

1-2-2-5 田園都市事業の進捗と目黒蒲田電鉄による吸収合併

目蒲線と大井町線の開業によって、田園都市会社が1918(大正7)年の創立時に目的としていた路線は、目黒蒲田電鉄(以下、目蒲)の手によって一応の完成を見た。そして田園都市事業の事業地としていた買収面積約160万㎡の分譲地はおよそ3分の2が売れ、残る53万1500㎡も数年で売約済みとなることが見通された。

こうして田園都市会社の当初の開発地が完成し販売されていくなかで、同社が新たな開発地として目を付けたのは、多摩川を越えた新丸子や日吉という、東京横浜電鉄(以下、東横)の沿線であった。田園都市会社は、まだ東横が建設中の1925年から新丸子や日吉の土地買収に着手したが、この事業は東横との共同事業であった。田園都市会社独自の開発事業は新たに手がけられず、土地の保有高も共同経営地を買い増した1925年上期以降、一方的な減少傾向となっていたのである。

田園都市会社の資産は、すでに1924年上期以降土地の評価額を有価証券保有高が上回っており、土地会社から両社の持株会社的な色彩を帯びつつあった。その有価証券も1926年度を頂点に減少に転じており、さらに同年10月には臨時株主総会で資本金を500万円から300万円へ減資している。当時の経済雑誌でも、田園都市会社は当初計画で予定した土地を開発・販売し終えれば「解散はたゞ時日の問題」(『東洋経済新報』1927年9月24日号)と見られていた。

1927(昭和2)年10月、田園都市会社と目蒲両社の臨時株主総会において、両社の合併が承認された。具体的には前者が解散して後者が存続会社となり、目黒蒲田電鉄の定款に「住宅地の経営ならびに土地家屋の賃貸ならびに売買を為す」など4項目を追加、同社が田園都市事業を引き継ぐこととなった。

合併にあたっては、まず田園都市会社が資本金をさらに半額の150万円に減資し、株主には所有2株の内1株を目蒲・東横の株1株ずつの計2株に引き換えることとなった。田園都市会社の株は50円払込済みのものが1株市価100円以上であったためこのような好条件となったが、目蒲も1株50円払込済の旧株が1株市価70円、東横旧株でも59円とかなりの値段であり、田園都市会社の株主にはきわめて有利な条件であった。さらに減資前最後の決算では、これまで1割の配当を3割も配当し、しかもその3分の2までは目蒲新株(1株10円払込み)、3分の1までは東横新株(1株5円払込み)で受け取れることも可能にした。それぞれの株の1株当たり時価は17円20銭と11円60銭ほどであったので、額面で目蒲・東横の株をもらった田園都市会社の株主は実質的には6割配当といえるくらいの大盤振舞であった。

続いて目蒲が資本金を225万円増資して、田園都市会社の株主が保有する2株に対して目蒲の株式3株を割り当てることとした。さらに目蒲から田園都市会社に対して解散費用として47万円を交付するという、きわめて田園都市会社の株主に手厚いものであった。これは住宅地開発と電鉄建設を同時に行うことで相互の経営を活性化させることができ、株価も高騰した結果といえ、当時の他の土地会社と比べても異例の好業績であった。前掲の『東洋経済新報』記事は、「土地会社としてかゝる結果を全く(ママ)したのは恐らく当社だけであろう」と報じている。

こうして田園都市会社の子会社だった目蒲が親会社を吸収し、目蒲の大株主には服部金次郎や緒明圭造、第一生命や渋沢同族会社といった田園都市会社の主要株主が横滑りすることとなった。五島慶太は4905株を持つ上位の株主ではあったが、その保有株は全体(26万5000株)の1.9%足らずにすぎなかった(1928年5月末)。

両社の合併は1928年5月5日に鉄道省の認可を得て実現し、田園都市会社は10年足らずの歴史を終えた。しかしその開発の成果は、今日まで日本の都市の形成に大きな影響を及ぼし続けているのである。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

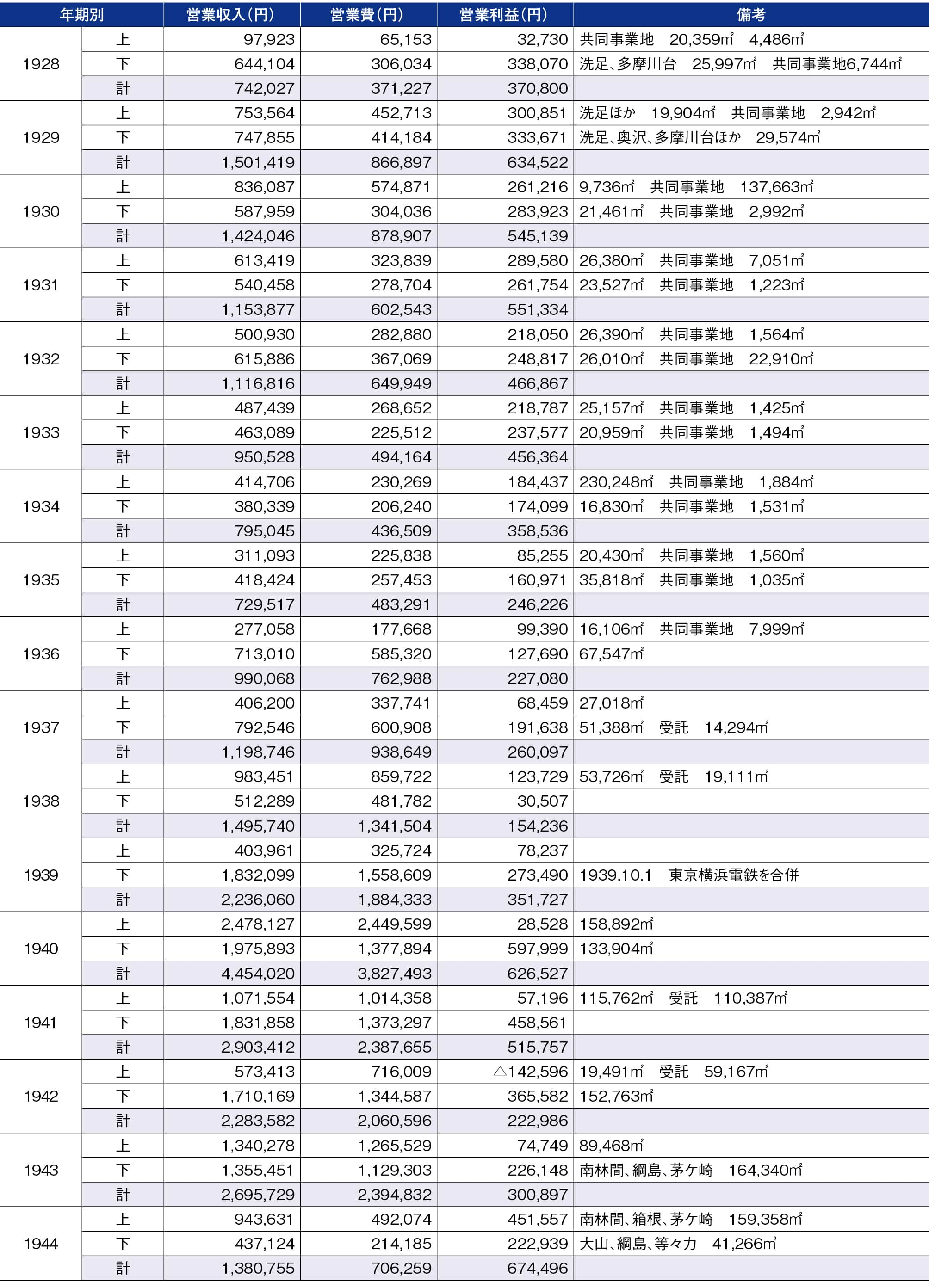

1-2-2-6 創業初期の目黒蒲田電鉄および東京横浜電鉄の経営状況

ここでは目黒蒲田電鉄(以下、目蒲)と東京横浜電鉄(以下、東横)が開業してから、1930(昭和5)年ごろまでの経営状況を見ていく。

まず目蒲であるが、前述のように開業当初2期は政府補助金を受けていた。しかし目黒~蒲田間が全通した1年後の1924(大正13)年度下期からは、鉄道の収入が30万円を超え、投下資本に対する利益率も年9%近くになったことから、補助は打ち切られた。順調に業績は向上していたのである。配当率も1923年度下期の5%配当から、毎期1%ずつ配当率を上げて1925年度上期には8%に、1926年上期には10%に達した。

早期からの順調な業績は、もちろん田園都市開発が並行して進められており、沿線の発展が早かったことによることが大きいといえる。しかし郊外住宅の通勤客の影響を過大視するのも問題がある。初期の目蒲は(そして東横も)郊外への行楽客の影響が大きかったことも見逃せない。初期の目蒲の営業収入は、前年12月~翌年5月の上期終わりから、6月~11月の下期にかけて大きく伸び、翌年の上期にかけては伸びが鈍るというパターンを繰り返している。これは、夏季や秋季の行楽客が多い時期はその分の上積みがあり、冬は伸び悩んだということを示している。

このことを別の指標で見てみると、目蒲の旅客に占める定期券客の割合は、判明する最古の1926年度で41%にとどまり、過半は定期利用客ではなかった。もちろんこの率は年々逓増し、1931年度には定期客が50%を占めるまでになるが、初期の目蒲にとっては多摩川などへの行楽客も大きな存在だったのである。

さらに定期客といっても、すべてが田園都市の住民だったわけではなく、むしろ早くから人口の増加した荏原町などの乗客が多かったことも留意する必要がある。目蒲に並行する池上の経営者だった後藤国彦は、「目蒲の米櫃である武蔵小山駅」(『東洋経済新報』1936年5月16日号)と呼んでおり、実際戦前の目蒲線では朝ラッシュ時に西小山折り返しの電車が設定されていた。田園調布まで乗り通す乗客は多数派ではなかったのである。

一方の東横の経営は、目蒲ほど順調ではなかった。神奈川線開業後の通期となる1926年度上期こそ鉄道事業は若干の利益を計上したが、続く2期は赤字であった。渋谷線開業で鉄道事業は黒字基調となるが、かかった建設費に比べ乗客の増加は鈍く、1920年代の投下資本利益率はせいぜい3%程度であった。乗客もこの時期は遊覧客が多くを占めており、その傾向は目蒲よりはなはだしかった。開業した1926年度の定期旅客は全体の12%にすぎず、1930年度に至っても36%にとどまっている。それでもこの時期の東横が6%の配当を続けられたのは、政府補助金と不動産業のおかげであった。

東横の創業期は鉄道収入より政府補助金の方が多く、収入の3分の1が補助金で、およそ3割ずつを鉄道と不動産事業で稼ぎ、ほかに砂利業の収入若干という構図であった。渋谷線開業によりようやく1928年度下期からは鉄道からの収入が全収入の半分を占めるほどになるが、補助金も2割程度を占める重要な収入源であり続けた。不動産収入は年次による変動が激しいが、やはり2割程度の収入を上げて重要な兼業となっている。ただし不動産収入については、配当を続けるために「土地評価益の計上を以て、旨く胡麻化して来た」(『東洋経済新報』1932年11月10日号)という指摘もあり、額面通りには受け取れない。1927年に渋谷駅で始めた食堂業はかなり好調で、目黒駅にも支店を開いた1929年下期以降は収入の3~4%を占め、砂利よりも有利な兼業であった。

仮に最初から目蒲と東横が同一企業であったと仮定すると、東横線開業当初は収入の3分の2が鉄道事業、不動産事業が1割程度、ほかに砂利などの兼業、政府補助金と利息・配当収入を得ている構図になる。目蒲による田園都市会社合併後は、不動産事業の比率が2割程度に増え、鉄道の収入はほぼ半分を占めることになる。1930年代初めまでは、自動車事業や電灯電力事業の収入はさしたる規模ではなかった。しかし両社の鉄道建設費を合算して、投下資本に対する利益率を計算すると、4~5%程度にすぎない。建設費のより多くかかっている東横線の収入が、建設費のより少ない目蒲・大井町線の収入を下回り、業績の足を引っ張っていた。目蒲と東横については早くから「両社の合同は単に時日の問題たるに過ぎぬ」(『東洋経済新報』1927年2月12日号)と見られていたにもかかわらず、実現が1930年代後半までずれ込むのは、東横の成長にそれだけ時間がかかったためといえよう。

このように、事業の半分を占める鉄道業は1930年ごろはまだまだ発展途上で、東横の経営は困難なものであったと考えられる。この困難な状況を物語るのが、同社の資本構成である。そもそも前述のように、東横線建設に際しては目蒲が400万円の社債を発行し、約360万円を東横に貸し付けた。これは東横線開業直後の1926年と1927年に、東横は計400万円の社債を発行して整理したが、約150万円の借入は1933年まで続いた。

しかも、東横の借金はこれだけではない。多額の支払手形が計上されており、1927年度下期にはその額は400万円を超え、当時500万円余りの払込資本金に迫る勢いであった。その後も手形は増え続け、1930年度下期には750万円に達し、当時730万円の払込資本金を上回ってしまう。東横は資産の3割を手形で賄うという、かなり危なっかしい財務構造であった。この間、社債は借り換え以外発行しておらず、資金調達は手形に偏っていた。

それではこの手形はどこが引き受けていたのであろうか。おそらく大部分は目蒲であったと考えられる。東横の手形が急増して400万円を超えた1927年下期に、目蒲の受取手形も400万円以上に急増しているのである。その後も目蒲の受取手形は東横の支払手形の増加と軌を一にして増加し続け、1930年下期には780万円に達している。貸付金と合わせれば、目蒲による東横への支援はおよそ900万円にまで及んでいた可能性がある。

目蒲の財務も、決して余裕があるとは言えなかった。目蒲の資本金は1928年5月の田園都市会社の合併に伴い、額面で1325万円へ増加していたが、分割払込制度のため全額がすぐに資本金となったわけではなく、1930年下期までには約1000万円が払い込まれていたにすぎない。当時、社債は商法によって払込資本金以上の額は発行できず、1929年5月に社債が900万円まで達していた目蒲はほぼ発行の限界に達していた。資本金と社債だけではこの時点の目蒲の資産約2500万円(額面上の資産は2800万円だが、内300万円は未払込資本金なので書類上の資産である)を賄うには足りず、それではどうしたかといえば、これも手形であった。

目蒲の支払手形は1927年下期に突如380万円が計上され、その後も増減はあるものの400万円程度の額で1930年代に至っている。目蒲は、自身の資本金と社債では鉄道や田園都市の資本に加えて東横への多額の支援を賄うことができず、自社も手形に頼っていたとみられる。残念ながらその金融先は不明であるが、目蒲による東横の支援は一歩間違えば両社の共倒れにつながりかねなかったと考えられ、五島慶太が後年語った言葉としてよく知られる「松の枝がみな首つり用に見えて仕方がなかった」というのもうなずける状況であった。

目蒲と東横はこのように、資金の融通では密接な関係が推測されるが、意外なことに目蒲が東横の株を大規模に保有している形跡はない。1929年の東横の大株主は、総株数22万株に対し第一生命2万5170株・服部金太郎2万株・緒明圭三1万2800株・五島慶太7650株・渋澤敬三5500株となっており、田園都市会社や目黒蒲田電鉄の大株主と同じである。五島も大株主ではあるが、支配的とはとうてい言えない規模にとどまっている。合併直前の田園都市会社は、340万円以上の有価証券(その大部分は目蒲と東横の株と推測される)を保有していたが、これは営業報告書を見る限り目蒲に引き継がれておらず、田園都市会社や目蒲の株主に引き継がれた可能性が高い。

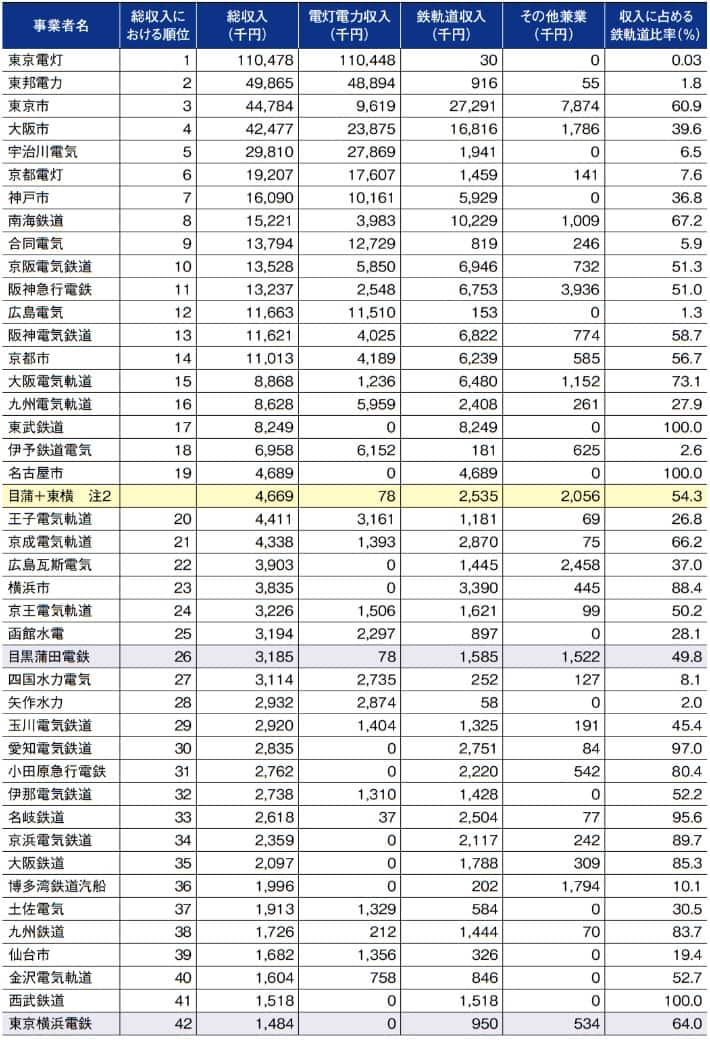

さて、この時期の目蒲と東横は、日本の私鉄業界でどの程度の地位であったかを見てみよう。まず鉄道・軌道事業の収入で比較すると、1930年の『電気事業要覧』(逓信省発行)によれば、目蒲の順位は22位、東横に至っては35位と振るわない。戦前の鉄道・軌道事業者の上位は、東京をはじめ大都市の市電と、関西の有力私鉄が上位を占め、そこに関東勢では東武鉄道が食い込んでいるという構図で、目蒲も東横もこれら上位陣には遠く及ばなかった。関東の私鉄で見ても、先行する京成電気軌道や京浜電気鉄道は目蒲をしのぎ、開業間もない小田原急行電鉄にも引けを取る程度であった。

東横は、伊那電気鉄道(のちの国鉄飯田線)や富士身延鉄道(のちの国鉄身延線)、秩父鉄道といった地方の鉄道よりも鉄道収入が少ないが、当時の地方の私鉄では貨物がそれなりのボリュームを持っていた。一方近郊路線である東横は、乗客はまだ少ない一方、貨物も砂利のほかは、あまり振るわなかった。東横沿線の綱島では戦前、桃の栽培が盛んで「綱島桃」としてブランド化されており、傷みやすい桃を荷車より安全かつ迅速に運べると、開業と同時に東横線で桃の輸送を行っていた。しかし都心で積み替えの手間がかかることから、1930年にはトラックでの東京市場への直送に取って代わられている。

しかし、目蒲(田園都市会社合併後)と東横には、大規模な不動産事業という兼業がある。兼業を含めた企業全体の規模では違っているかもしれない。ところがこれも『電気事業要覧』によって兼業を含む鉄道事業者の収入を見ると、目蒲は26位、東横に至っては42位といっそう劣ってしまっている。これは、当時の鉄道・軌道の兼業で最も大規模かつ広範に行われていたのが電灯電力事業で、電力会社が兼業として電車を経営する例も多かったことが影響している。そのため「鉄道・軌道を運営している事業者」のなかで上位は、鉄軌道と電力を兼営する大都市の電気局や、それなりの規模の電力を兼業として持つ関西の有力私鉄、中小規模の鉄軌道を兼営する有力電力会社によって占められている。目蒲も田園都市会社から引き継いだ電灯電力事業を経営したが、その規模は小さかった。沿線で比較的規模の大きい電灯電力事業を営んでいる私鉄は、玉川電気鉄道のように1910年代までに開業もしくは電化した事業者であり、目蒲や東横のように1920年代に開業した私鉄は田園都市会社のような例外を除き、先行する事業者に抑えられて電気の供給区域を得ることはできなかったのである。

このように、1930年の段階では私鉄業界のまだまだ未熟な新人でしかなかった目蒲と東横であるが、1930年代には両社が手を携えて飛躍していくことになる。

注1:『電気事業要覧』をもとに作成

注2:目黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄の合計金額

注3:合併でこの年消滅した新京阪鉄道、鉄道未開業の新潟電力は除いている

注4:この年度中に合併して成立した名岐鉄道は、便宜的に下期の数値を2倍している