第1章 第1節 両大戦間期の都市鉄道と郊外開発

1-1-1-1 東京都市圏の拡大

第一次世界大戦と第二次世界大戦に挟まれた時期を、両大戦間期と呼ぶ。元号でいえば大正後半から昭和初期にあたり、1920(大正9)年の恐慌、1923年の関東大震災、1927(昭和2)年の昭和金融恐慌、1929年の世界大恐慌と、経済的な打撃が相次いだ。しかも物価や賃金は高止まりし、企業の経営は苦しかった。この状況は「慢性不況」などと呼ばれた。

しかし一方で、この時期の日本では都市化と重化学工業化が進み、さまざまな新しい産業が著しい発展をみた。電気事業や都市の電鉄業、不動産業はその代表である。両大戦間期における日本の経済成長率は西欧諸国や旧ソ連を上回っていた。米国や西欧と比べて一人あたりのGDPは低く、国内の経済格差も大きかったが、第二次世界大戦後の高度成長につながる萌芽は現れ始めていたのである。

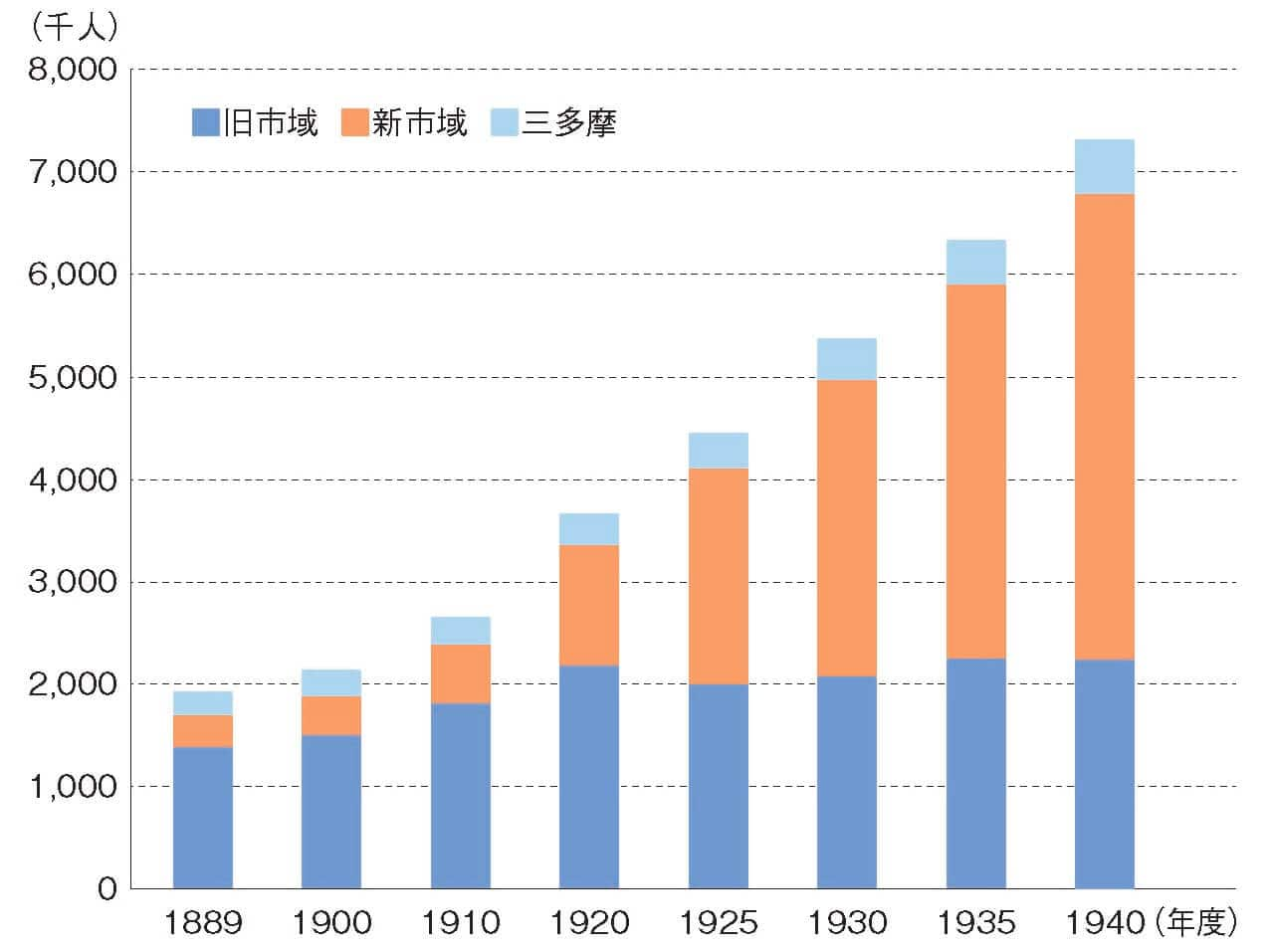

1920年から1935年にかけて日本の都市人口は1850万人から2669万人へと増加し、人口に対する比重は33.1%から38.5%へと増加した。東京の人口は、図1-1-1に示すように推移した。1888(明治21)年に成立した東京市15区の範囲(旧市域)では増加が緩慢な一方、その周辺の郡部では人口が急激に増加しており、市街地が拡大していったことがうかがえる。これは、第一次世界大戦期以降、南葛飾郡、北豊島郡、荏原郡南部などの「下町」で工場建設が進み、西郊や西南郊の豊多摩郡、荏原郡では高燥な土地で住宅開発が進んだ結果であった。東京都市圏は当時、「大東京」と呼ばれた。

1919年には都市計画法が制定された。同法による都市計画事業の対象範囲は既存の市町村の境界に縛られないものであり、その具体的な範囲は各都市の決定に委ねられた。東京では1922年、日本橋から半径10哩(マイル〈約16km〉)以内かつ鉄道により片道30分以内で到達できる範囲を基準として、東京都市計画区域が定められた。これは当時の東京市15区の範囲を大きく上回り、それまで漠然としていた「大東京」の範囲が確定した。1925年にはその中身、すなわち住居地域・商業地域・工業地域の区別もなされた。

1932年には東京都市計画区域に合わせて東京市が周辺の82か町村を合併した(東京市域拡張)。新たに市域に加わった地域は20区に再編され、旧市域と合わせて35区からなる東京市が成立した。1936年にはさらに2か村が世田谷区に加わった。1943年に東京都が設置されると東京市は廃止され、35区は東京都の区となったが、第二次世界大戦後の1947年5月に22区に再編され、8月に練馬区が板橋区から分離して23区となった。

出典:『みる・よむ・あるく東京の歴史 3』(吉川弘文館、2017年)

1-1-1-2 都市電鉄業の起こり

表1-1-1は、東京都市計画区域内において1927(昭和2)年7月時点で営業していた民営鉄軌道の一覧である。参考までに、都市計画区域内の国鉄の営業キロ、東京市電の営業キロも示した。なお、明治中期に開業した日本鉄道と甲武鉄道は1906(明治39)年に国有化されたため国鉄に含まれている。また、1927年に開業した東京横浜電鉄や1933年に開業した帝都電鉄は、原資料とした調査の時点では未開業であったため表示されていない。

出典:『東京市内外に於ける交通機関の発達と人口の増加』(東京市、1928年)

注:数値は原資料を1哩=1.6kmで換算しているため、「総計」は個々の数値の合計と異なる

ここから一つの傾向を読み取ることができる。まず1910年代までに開業した路線はいずれも軌道条例(1924年より軌道法)に準拠した電気軌道か、または私設鉄道条例(1900年より私設鉄道法)あるいは軽便鉄道法(1910年)に準拠した蒸気鉄道の形態であったということである。

これらは1920年代以降の都市化に応じて、設備を改良する必要に迫られた。電気軌道は当初は法令により運転速度も編成量数も小さく抑えられていたが、京浜電気鉄道などは車両の更新、併用軌道から新設軌道(専用の軌道敷)への切り替え、軌道設備の重軌条化、架線吊架方法の変更、自動信号の導入などを行って大量・高速輸送機関へと発展した。また、蒸気鉄道として開業した東武鉄道などは電化を実施して電車運転に切り替え、運転間隔を大幅に短縮して都市交通機関としての利便性を高めた。

一方、1920年代以降に開業した路線はすべて、私設鉄道法と軽便鉄道法を1919年に統合した地方鉄道法に準拠し、初めから新設軌道を備え、高速・高頻度運転が可能な交通機関として開業した。実際には駅間距離や運行速度などが電気軌道に近い場合もあったが、少なくとも法令を根拠に速度や輸送力が著しく制限されることはなかった。

このようにして、両大戦間期には東京から郊外の各方面へと延びる私鉄の大部分が大都市の輸送を担い得る交通機関となった。このように専用の軌道敷を持ち複数車両を連結して高速で走る電気鉄道は当時、「高速鉄道」(Rapid Transit)と呼ばれた。私鉄各社は、すでに高速鉄道の要件を備えていた国鉄の電車と共に、拡大する都市の通勤・通学輸送を支えた。ただし、私鉄各社は都心部への乗り入れを望んだにもかかわらず東京市の政策に阻まれて実現できなかった。国鉄線とわずかに開業した地下鉄を除けば、東京市電が輸送力の限界を露呈しつつ運行を続け、バスやタクシーがこれを補完した。結果としてほとんどの私鉄は国鉄山手線の駅をターミナルとし、都心部外縁と郊外とを結ぶ路線となった。

東急線の前身各社では、目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄・池上電気鉄道が地方鉄道としてそれぞれ開業した。玉川電気鉄道は軌道として開業し、高速鉄道への抜本的な改良は行われないまま第二次世界大戦後も続いた。

1-1-1-3 郊外開発の始まり

表1-1-2は、この時期の関東における郊外住宅開発件数を開発主体別に示したものである。史料の制約によりすべてを網羅しているわけではないが、郊外住宅地の主たる供給者は鉄道会社と土地会社、それに「信託会社」であった。当時の「土地会社」および「信託会社」というのは、現在でいう不動産会社である。

出典:片木篤ほか編『近代日本の郊外住宅地』(鹿島出版会、2000年)

鉄道会社による分譲の内40件は、五島慶太の経営にかかる東京横浜電鉄・目黒蒲田電鉄およびその系列会社によるもので、次いで小田原急行鉄道の10件、東武鉄道5件、京成電気軌道5件、京浜電気鉄道1件と続いていた。方角別に見ると西南郊方面で51件、東郊10件と圧倒的に西南郊が多かった。これらの電鉄会社や沿線で活動した土地会社は、例えば「田園都市」のような語を用いてサラリーマンなど月給制で安定的な収入を得られる新中産階級の人々に対し郊外への憧れを持つよう働きかけ、事業の機会を得た。

また、「土地会社」の開発の内60件は堤康次郎の経営する箱根土地によるものであった(ただし、内3件は軽井沢および箱根の開発)。堤は土地会社経営からやがて鉄道会社の経営に乗り出していく。「信託会社」には財閥系企業の活動が目立った。三井信託(1924年設立)は60件を手がけ、旧市内における華族所有地や西郊における畑地山林の処分事務を代理し高級住宅地を造成した。このほか三菱信託や住友信託も開発を行った。なお、両大戦間期の財閥系企業による不動産経営は財閥本社(持株会社)の不動産部門と系列の信託会社によって行われており、戦時中から終戦直後の間にそれらが不動産企業として独立することになる。

これらの開発に際して、用地はどのように調達されたのだろうか。東京の旧市域(15区)内では第一次世界大戦期から「住宅難」が深刻化し、大邸宅を有する華族らへの批判が高まっていた。それらの家では世論の批判に応える必要と共に世代交代などに伴う相続税支払いのための財源を捻出する必要にも迫られるなどの事情を抱えており、「宅地開放」が実施された。上記の箱根土地や三井信託は、こうした機会を捉えて開発を行った。

一方、市外(郡部)の住宅開発は近郊農村の農地・山林などの宅地化によって進められた。当時の都市近郊農業は採算性の悪化に直面しており、都市生活への憧れから農業を忌避する若者も現れていた。自らは耕作しない地主も小作料軽減要求や小作の離農などに直面し、一方で高まりつつあった宅地需要に応じる機会をうかがっていた。こうした地域で鉄道が開業したり電化したりすると、沿線では開発が進むこととなった。

関西では19世紀末から南海鉄道沿線の天下茶屋付近で開発がなされたり(ただし当初は市内在住富裕層の別荘地)、1909(明治42)年から翌年にかけて阪神電気鉄道が沿線の鳴尾で貸家経営を行ったりしていた。1910年に開業した箕面有馬電気軌道(現、阪急電鉄)は、開業直後に池田室町の住宅地を分譲したのを皮切りに自社による宅地開発を積極的に進めた。同社のビジネスモデルは東急の前身である田園都市株式会社や目黒蒲田電鉄の範となった。また、東急の前身の一つである玉川電気鉄道の沿線では1913(大正2)年に東京信託が新町住宅地の分譲を開始した。東京信託は玉川電気鉄道の株式2000株(10万円)を引き受けるなど、資本面でのつながりもあった。

これらの開発業者は当初、土地を直接買収するという方法で入手した。しかし開発の有望性が人々に知られると、たちまち地価は高騰した。そこで土地の持ち主たちと開発利益を分け合うために多用されたのが、耕地整理あるいは土地整理であった。これは土地所有者が組合を結成し、所有地の交換・分合および区画変更を行ったのちに土地を運用することで開発利益の獲得をめざすものであった。開発業者はあらかじめ土地を入手して組合に加入したり組合から土地を購入したりすることで、組合運営にかかわることとなった。

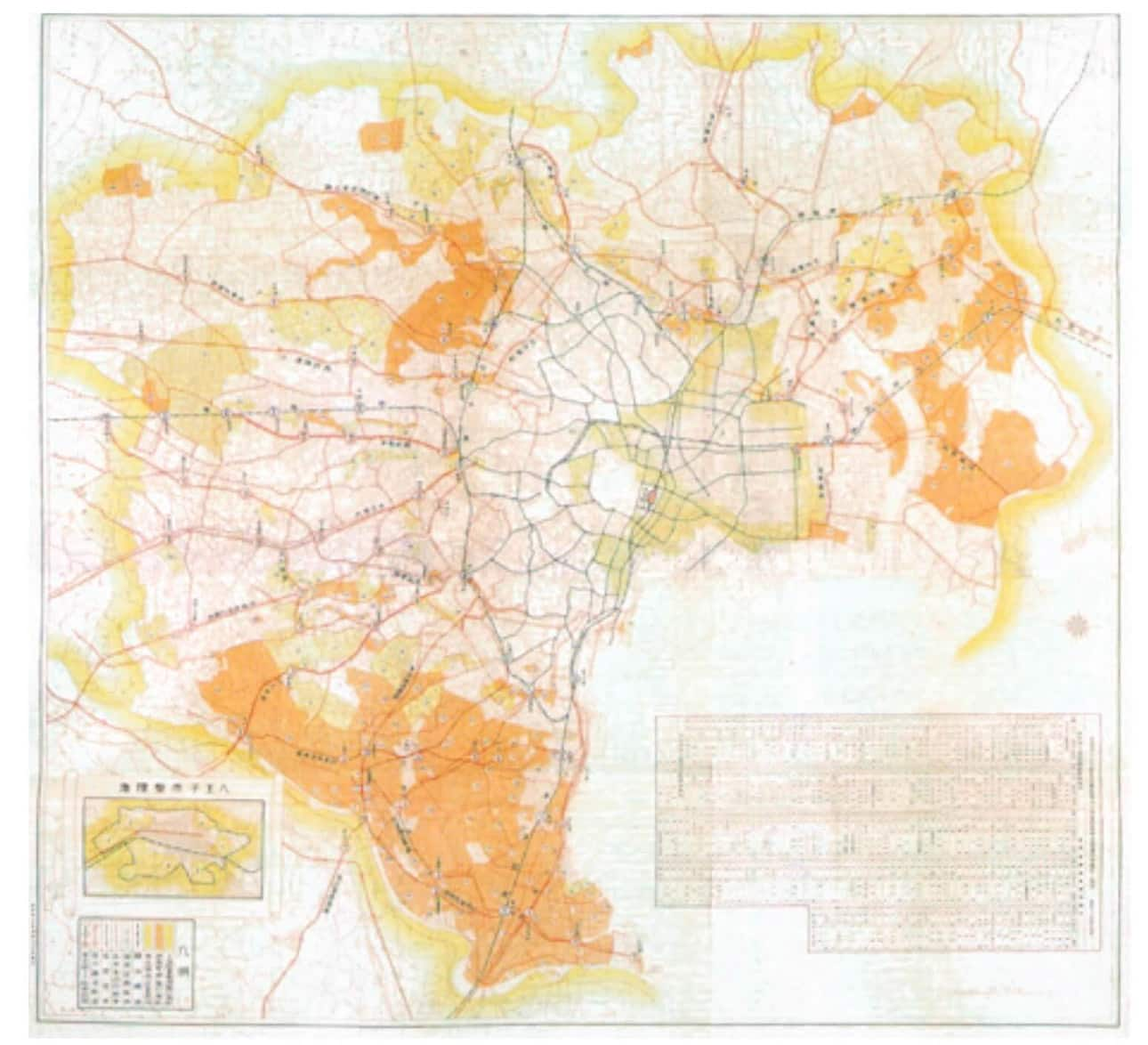

図1-1-2は、東京都市計画区域内における耕地整理および土地整理の施行地を示したものである。震災復興事業によって整備された隅田川周辺を除けば西南・西北および東の郊外で多く実施されたこと、とくに西南部では隣接し合う複数の組合によって比較的まとまった形で施行されたことがわかる。1938(昭和13)年3月末までに東京市内で実施された土地整理は271事業(申請中1)あり、面積は1万3161町歩に及んでいた。

出典:『交通系統沿線整理地案内』(東京土地区画整理研究会、1938年)東京都立中央図書館所蔵

これらの組合数を鉄道路線沿線別にまとめたのが表1-1-3である。最も事業面積が広いのは目黒蒲田電鉄および東京横浜電鉄の沿線であり、なおかつ同一の土地整理事業地域を巡る他路線との競合も少なかった。両社の鉄道事業と土地開発事業とが、他の事業者との競合を避けた独自の地域で展開されていたことがうかがえる。

出典:『交通系統沿線整理地案内』(東京土地区画整理研究会、1938年)

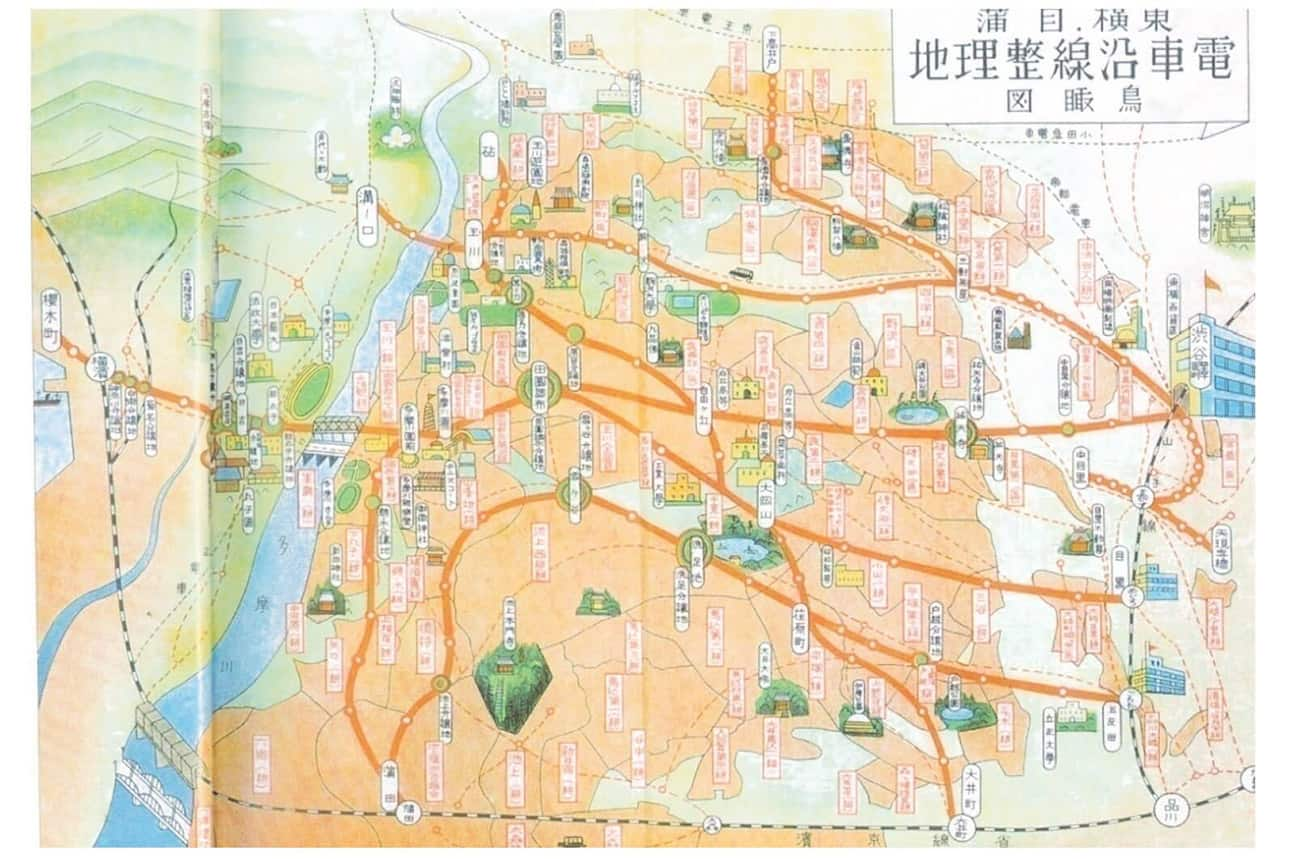

図1-1-3は、1938年に作られた「東横・目蒲 電車沿線整理地鳥瞰図」である。この図では沿線で土地整理が行われた場所に着色がなされており、沿線に住宅としての好適地がどれだけあるかを示している。さらに札のような囲いのなかにそれぞれの組合名が書かれている。両社の沿線ではまんべんなく土地整理が行われていたことがわかる。

東急の前身となる目黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄は、両大戦間期という日本社会が大きな変化を迎える時期に、新しい時代を牽引するビジネスを立ち上げた。それは、交通事業をテコに沿線地域社会とかかわりを持ちながら街づくりをしていくというものであった。

出典:『交通系統沿線整地案内』(東京土地区画整理研究会、1938年)東京都立中央図書館所蔵