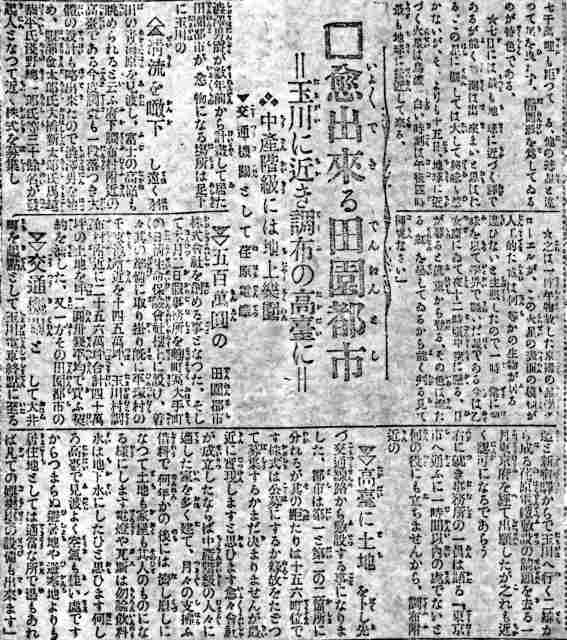

第1章 第2節 第1項 田園都市事業と鉄道事業

1-2-1-1 田園都市株式会社の創立と目黒蒲田電鉄

当社の歴史は1922(大正11)年9月2日、目黒蒲田電鉄の創立から始まる。この目黒蒲田電鉄はさらに、田園都市株式会社(以下、田園都市会社)を母体としていることから、本年史の記述は同社の創立にさかのぼってスタートする。

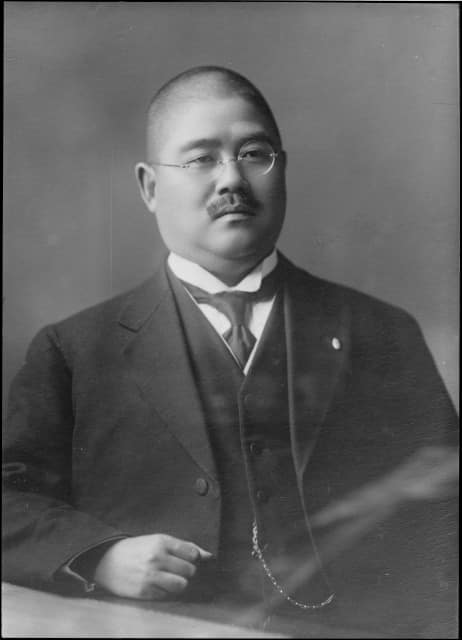

同社は、日本資本主義の父とも呼ばれ、明治・大正期の大実業家であった子爵渋沢栄一が1918年に設立した会社である。渋沢は、生涯で500以上の会社設立に携わったとされ、そのほか多くの教育機関を設立し、さらに福祉関連事業に注力したことでも知られている。渋沢は満78歳を超えて、自然と都市生活が調和した「田園都市」を建設することを目的に同社を設立した。その4年後の1922年9月2日、鉄道事業部門を分離して、目黒蒲田電鉄が発足。この会社が合併や社名変更などの変遷を経て、現在の東急株式会社に至っており、東急グループの歴史のスタート地点ということになる。

以上の経緯の通り、東急グループは、生まれながらにして「開発(宅地開発、地域開発、都市開発)」と「鉄道(交通)」の二つのルーツと大きな事業領域を持ち、現在に至るまで、二つの事業をその時々で交互に推進し、互いに成長のエンジンとなることで発展してきたのである。

さて、田園都市会社創立の背景には、当時悪化の一途をたどっていた東京市と周辺地域の住宅事情があった。

明治末からの都市化の進展は著しく、関東大震災まで東京市と周辺の人口は増加し続けており、『東京市統計年表』によれば1901(明治34)年には約163万人であった東京市(当時は15区)の人口は、震災前の1922年には248万人へとおよそ5割も増加している。さらに第一次世界大戦(1914~1918年)半ばからの大戦景気は人口増加を加速させ、1915年(225万人)から1922年までだけでも人口は1割増加している。

ところが東京市の住宅はこの間7年で、294千棟(延6373千坪)から305千棟(延6711千坪)と、棟数ではわずか3%、延面積でも5%しか増加していないのである。これは当時の不動産投資の構造が大きくかかわっていた。以下、小野浩『住空間の経済史━戦前期東京の都市形成と借家・借間市場』を参考に述べておく。

当時の東京市では、比較的少数の地主が大部分の土地を所有し、それを貸地にしていた。その土地を自営業者や退職した給与所得者といった新旧の中間層が借りて建てる貸家が、多くの市民の住宅となっていた。すなわち土地所有者/家屋所有者/居住者がすべて異なっているのが一般的だったのである。この当時は、専門的知識のいる株式投資などと比べ、家を建てて貸す家主業は、土地を借りれば比較的初期投資も少なくて済み、堅実な投資として中間層に人気があった。

ところが第一次世界大戦による好景気は、木材をはじめとする物資の高騰を招き、次いで大工など人件費、さらには地代も上昇した。これによって投資としての家主業は利回りが大幅に低下して投資の意欲を削ぎ、住宅が不足するのに東京市内では住宅建設が停滞するという現象が起こっていたのである。

それでは大戦景気で成長した諸産業に従事すべく東京へ集まった人々はどこに居住したのか。それは東京市を取り巻く郊外であった。東京市内の住宅がわずかしか増えなかった1915年から1922年の間に、東京市周辺の荏原・豊多摩・北豊島・南足立・南葛飾の5郡では、建物棟数が約73%も増加している。市内に住めなくなった人々は、交通の発達しつつあった郊外に居住したのであった。

しかしこのような事情での郊外生活は、やむなく強いられたものであって、決して住環境は好ましいものではなかった。小規模な郊外農村での宅地化では、上下水道や道路などのインフラは未整備で、住宅そのものも投機的利益を狙って安く上げられた粗製乱造のものが多かった。それでも住宅不足に悩む新たな都市への流入者は、そのような粗悪な郊外の住宅に割高な家賃を払ってでも住むしかなかったのである。

このような東京の住宅事情を背景に、渋沢は欧米で見聞した田園都市を日本でも実現しようと構想した。自著『青淵回顧録』のなかで渋沢栄一は次のように記している。

近年、東京、大阪などの大都市生活者の中で郊外生活を営む人が多くなったのも、一面では経済上の理由もあるだろうが、主として、都心の生活にたえきれなくなって自然に親しむ欲求からであることはまちがいない。(中略)私は東京が非常な勢いで膨張していくのを見るにつけても、わが国にも田園都市のようなものを造って、都市生活の欠陥を幾分でも補うようにしたいものだと考えていた。

田園都市という概念は、英国のエベネザー・ハワードの著作『明日の田園都市(Garden City of Tomorrow)』(1902年刊)に由来するとされる。ハワードは産業革命以降にロンドンなどの大都市部へ一極集中が進んだことを憂い、周辺部に職住近接を前提とした衛星都市を建設することを構想、これを田園都市(Garden City)と呼んだ。訳語の「田園都市」は、ハワードに影響を受けた内務省地方局有志編『田園都市』が1907年に発行されたことがきっかけとなって(ただし同書はハワード以上に土木エンジニアであるA.R.セネットの影響が強いと指摘されている)、日本に定着したと言われる。

一方、渋沢の考える田園都市は「自然を多分に取り入れた都会」「農村と都会とを折衷したような田園趣味の豊かな街」であり、職住分離の緑豊かな東京のベッドタウンを意味していた。このような日本型「田園都市」とでもいうべき郊外生活には、明治時代からの蓄積が存在している。

近代大都市での郊外生活は、もともと武家屋敷などの空地があった東京よりも、人家がより密集していた大阪で始まった。過密の都市の大気汚染が、当時の日本人の死因として重大な問題となっていた結核を招くとされ、富裕層が郊外への移住を志向したのである。大阪で最初の郊外居住地は、大阪市南郊の天下茶屋付近(東成郡天王寺村・勝間〈こつま〉村・西成郡今宮村、1925年大阪市に合併)で、1890年代ごろから富裕層や上位の新中間層の居住がみられた。この地域は南海鉄道(現、南海電気鉄道)によって大阪市と結ばれていたが、その南海鉄道が1907年電化したことにより、人口はいっそう増加した。しかし都市基盤の整備は十分に進まず、住環境は悪化し、天下茶屋は郊外住宅地として成功しなかった。

南海鉄道電化の少し前の1905年には、初の本格的な都市間連絡電車である阪神電気鉄道が開業(神戸〈三宮〉~大阪〈出入橋〉間)している。同社は沿線人口の増加を狙い、1909年に西宮で貸家を建てているが、それに先立って1908年1月に『市外居住のすすめ』という書物を刊行して、主として健康の観点から郊外への居住を宣伝した。この状況を踏まえて、1910年に開業する箕面有馬電気軌道(現、阪急電鉄)も沿線での貸家経営を開通前から構想していたが、これは小林一三によって分譲住宅地へと発展することになる。

このように、内務省有志による『田園都市』発行以前から(厳密には阪神電気鉄道の『市外居住のすすめ』発行は『田園都市』発行直後であるが、あまりに発行時期が近接しているうえ、『市外居住のすすめ』文中に「田園都市」の文言がないことなどから、鈴木勇一郎の著作では両者の直接的関係はないものと推測している)日本にも鉄道沿線の郊外に居住して都市へ通勤する生活形態が形成されてきていたのである。しかし無秩序な郊外開発は、郊外の最大の魅力とされた住環境自体を悪化させてしまう。そのようなところに登場した「田園都市」の言葉は、あるべき郊外生活のイメージに掲げられる看板として、たちまちのうちに定着した。それがハワードのGarden Cityと隔たっているのは、もっぱらその用語が、すでに形成されていた日本の郊外生活に取り込まれたという経緯からすれば、「当然のこと」であった。

1915年、自身4度目の欧米視察から帰国した渋沢栄一は、実業界の第一線から退くと共に余生を公共事業に捧げる決意をし、その公益事業の一つとして田園都市構想に取り組むことになる。

やがて日本橋倶楽部(紳商グループの一つ)のメンバーを中心に、渋沢の考えに同調する者が現れ始め、1918年1月、東京商法会議所第2代会頭を務める中野武営や服部時計店創業者の服部金太郎らを含む9人の発起人が中心となって「田園都市株式会社設立趣意書」をまとめた。

この趣意書では、東京市の過密化がただならぬ状態にあること、その結果、衛生上や風紀上の問題が発生していることを指摘し、根本的な救済の手段として、田園生活に資する事業に取り組む意義を高らかにうたいあげている。そして東京府荏原郡玉川村および洗足池付近の138万6000m²を事業地とすることを示した。

趣意書ではさらに、東京市と連絡すべき交通機関についても言及されている。池上電気鉄道と武蔵電気鉄道の鉄道2社が事業地を貫通する計画を有しているものの、これに加えて、府下大井町を起点に、事業予定地に至り、さらに渋谷〜玉川間で開業済みの玉川電気鉄道の駒沢付近で連絡しつつ、国鉄新宿駅をつなぐ電気鉄道を敷設する計画を趣意書に盛り込んだ。田園都市会社の目的が、単なる郊外住宅地の造成にとどまることなく、当時の先端技術である高速電気鉄道を用いた大がかりな郊外型の街づくりを企図していたことがうかがわれる。ここで少し長くなるが趣意書全文を見てみよう。

田園都市株式会社設立趣意書

人口の都市に集中するは文明の一大特徴にして、欧米諸国は言ふ迄もなく我邦の如きも近年大に此趨勢を昂進し、明治三十年前後に於ては、総人口の僅かに一割内外を占むるに過ぎざりし都市入口も、今日は既に二割五分を占め、尚ほ逐年逓増して止まる所なからんとするの有様となれり。而して之れを英国の都会人口が全国総人員の六割を占むるに比すれば尚ほ未だ及ぱざるの遠きを見るべしと雖も、更に之れを仏蘭西の二割六分、濁逸の三割に対照せば伯仲の間に在るものと云ふべくして、吾人は寧ろ未だ農業国たるの域を脱却し得ざる我邦にして、此都市集中の風潮襲来すること意外に急激なるに驚かずんぱあらざるなり。現に我東京市の如きは合計二千三百余万坪の面積に約二百三拾万の人口を包容し、其一人当りの地積は河川溝渠道路公園をも包含して尚ほ僅かに十坪に過ぎず、其稠密の度は巴里及伯林と比肩し之を倫敦に比すれば正に二倍の密度を有す。今後商工業の発展交通の利便愈々其度を高むるに従つて入口の密集益々其勢を加ふべきは蓋し火を賭るより瞭かなり。

抑(そもそ)も都会人口の増加は即ち商工業の膨脹に外ならずして、所謂文明国に於ける産業の発達上到底之を阻止する能はざるものなりと雖も、然も此趨勢に伴う幾多の弊害は随時随所に伏在し、為めに国民の生存関係を危うして、勢ひ国家社会的一大問題たらんとす。現に都会人口膨脹が一面に於て農村人口減退を来たし、其自然の結果として更に農業の衰頽を生ずるの弊あるは言ふまでも無きことなるが、然かも密集群居の状態に在る都会人民其れ自身の間に起る幾多の弊害も亦衛生上風紀上悲むべき現象を見るの有様となれり。

而して此等の弊害を救治せんが為めには各種の社会政策に拠りて改善に関する事業多々あるべしと雖も、然も其根本に向って救済の手段を加へんとするものは実に田園生活復興の問題に外ならず。

抑(そもそ)も田園生活復興の施設は都会に集中せる人口の過剰を農村に移植し、以て都会に潜在する各種の弊害を緩和すると同時に、農村の復興を図らんとするものにして、幾多の社会政策中に在りて最も基礎的にして且つ最も永遠的なる目的を有する事業の一なりとす。今や吾人が経営せんとしつつある田園都市会社の如きも亦此事業の一分科にして、要は紅塵万丈なる帝都の巷に棲息して生計上衛生上風紀上の各方面より厭迫を蒙りつつある中流階級の人士を空気清澄なる郊外の域に移して以て健康を保全し、且つ諸般の設備を整へて生活上の便利を得せしめんとするにあり。

田園都市の目的実に斯くの如し。而して吾人は東京市の実状に鑑みて其の必要に迫まれるを覚り、地を東京府下荏原郡玉川村及洗足池附近に相し、地積約四十二万坪を撰定し、株式会社を組織して以て之れが経営を為さんとす。右の予定地は品川、大崎、目黒附近に於ける郡市境界線を去ること西南約二十町乃至一里余の中に在りて、土地高燥地味肥沃近く多摩川の清流を俯瞰し、遠く富岳の秀容と武相遠近の邱岳とを眺望し、風光の明媚なる宛然一幅の活昼図なり。

且つ其附近には歴史的の名所舊跡各所に散在して、遊覧行楽の境亦従つて鮮なからず、田園都市建設地として洵(まこと)に無二の好適地なりとす。而して東京市とを連絡すべき交通機関の設備に就ては、曩(さき)に認可を得たる池上電気鉄道及び武蔵電気鉄道二会社の敷設すべき線路が孰(いず)れも洗足に於ける我予定地の一部を貫通すべき計画なりと雖も、然も当社は之を以つて満足せず、更に府下大井町を起点として我洗足予定地に至り、池上電鉄及び武蔵電鉄線と交叉し、玉川予定地を過ぎて玉川電鉄駒沢附近に連絡し、尚ほ進んで院線(ママ)新宿駅に到る電気鉄道を自ら敷設するの計画を立て既に其大部分は主務省に対して敷設認可を申請せり。

斯くの如く当会社は内、田園都市自身の設備を整へ、外、交通機関の連絡を完了するに於て玆(ここ)に初めて目的事業の経営其緒に就くを得るものとす。而して吾人の計画は予定地域内に先づ第一期に於て五百戸の中流階級者の住居に適すべき家屋を建築し、毎戸各若干坪の庭園菜圃を添へ、低廉なる賃貸料を以て之を貸附し且つ年賦彿込にて其所有権を居住者に移転せしめ、若干歳月の後には知らず識らず土地家屋の所有者たらしむるの方法を採らむとす。田園都市会社設立の趣旨及び事業の概要大略前述の如く、其目的は偏に公益に存すと雖も然も其性質素より純然たる営業会社にして公益を図ると同時に亦自己の営利に努め土地の開拓より生ずる収入、住宅貸付料及び年賦利息金、電気鉄道事業其他各種の収益より株主に対しては開業後両三年の間に於いても尚ほ能く優に年七分乃至九分の配当を行ひ、爾後事業の経営其歩を進むるに従ひ一層多額の利益を挙げ得るの目算あり。

況(ま)して今後逐年昂上して止まざるべき土地価格の騰貴は、会社の資産をして数年ならざるに殆んど数倍せしめんとするは、今日より歴然たるものあるに於いておや。本事業の将来極めて有望なるべきは更に言を須(もち)ゐずして明かなりとす。望むらくは大方諸君、吾人の意図を諒とし奮って賛同の栄を与へられんことを。

大正七年一月 発起人

発起人には次の9人の名前がある。

- 発起人代表

- 渋澤 栄一

- 発起人

-

中野 武営(東洋製鉄会社、日清生命 代表取締役社長、東京商法会議所2代目会頭)

服部金太郎(株式会社服部時計店 代表取締役社長)

緒明 圭造(緒明合資会社 代表取締役社長)

柿沼 谷雄(下野紡績 代表取締役社長)

伊藤 幹一(入山採炭株式会社、仙臺瓦斯株式会社、名古屋瓦斯株式会社各取締役)

市原 求(市原製作所 代表取締役社長)

星野 錫(東京印刷 代表取締役社長、東京商法会議所副会頭)

竹田 政智(東京人造肥料会社 専務)

趣意書を発表した8か月後の1918年9月2日には田園都市会社が創立され、社長には中野武営が就任した。

会社設立時の役員は次の通りであった。

- 取締役(6人)

- 中野武営(社長)、服部金太郎、緒明圭造、柿沼谷雄、星野錫、竹田政智(専務)

- 監査役(2人)

- 伊藤幹一、市原求

会社設立を先導した渋沢栄一は実業界から引退しており、齢も78歳に達していたことから相談役に就き、子息の渋沢秀雄が支配人として実務にあたることとなった。なお創立翌月の10月に中野社長が急逝したため、当面は後任社長を置かずに竹田政智専務が代表取締役として会社運営にあたることとなった。

代表取締役専務となった竹田政智は、渋沢秀雄の義父にあたる人物で、のちに目黒蒲田電鉄の初代社長に就任することとなる。

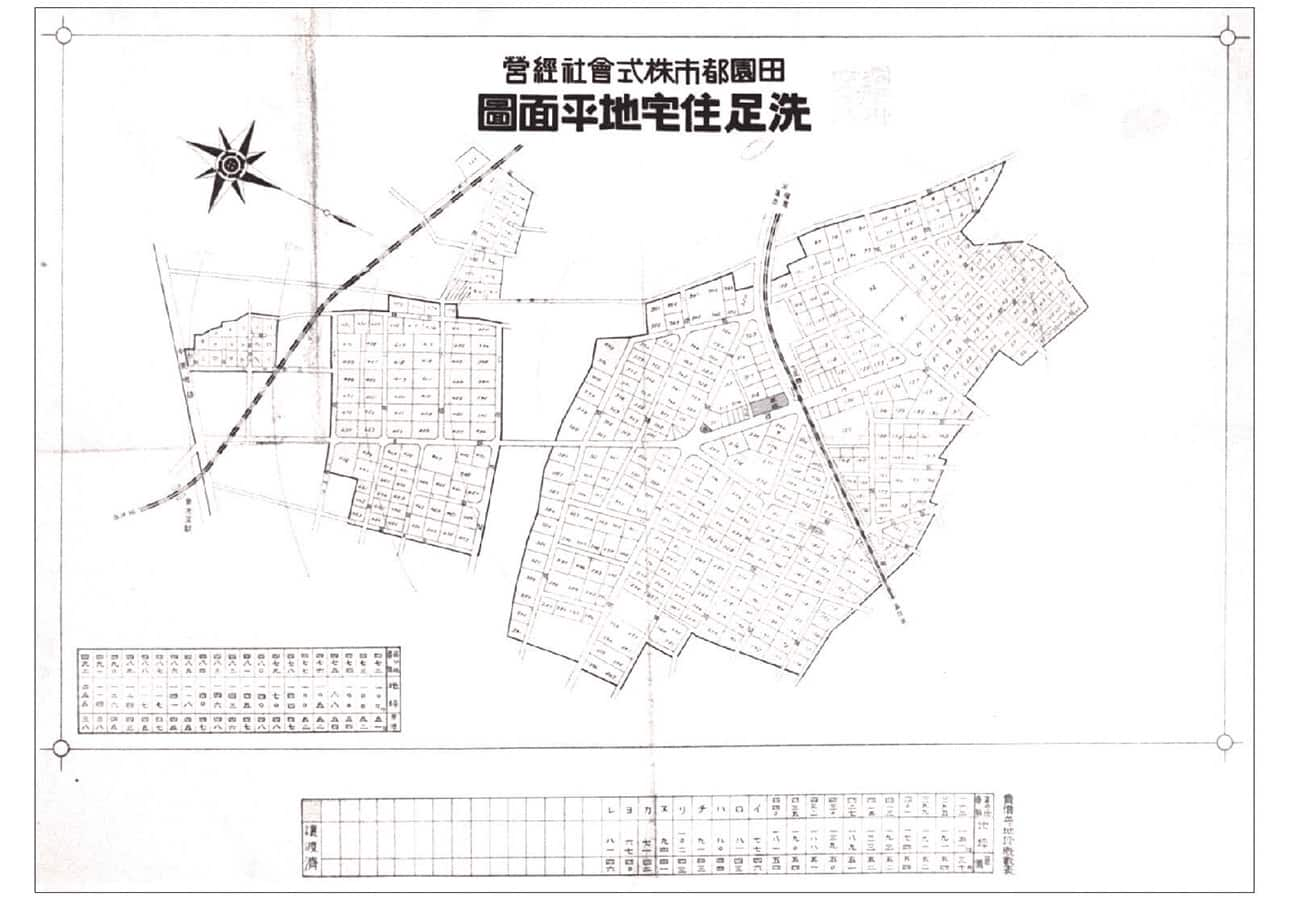

1-2-1-2土地買収から分譲開始まで

こうして田園都市会社は、東京市街地の住宅事情悪化の解決への出発点に立った。創立して間もなく、改めて田園都市計画の全貌がまとめられた。この「田園都市計画」によれば、田園都市事業の概要は以下の通りとなっている。

- ・事業対象地

- 荏原郡洗足村、調布村および玉川村にわたる多摩川畔一帯の地域(洗足・大岡山・多摩川台地区)125万4000㎡を事業区域とする。

- ・交通

- 当社の運営する交通機関(のちの大井町線、目蒲線)を設けて国鉄、東京市電と連絡させ、都心への交通の便を図る。

- ・電灯、ガス、上下水道、道路

- 電灯、電力は当社直営とし、料金も東京市内と同額とする。ガス供給については検討を続ける。上水道は、玉川水道の建設費を補助してその新設濾過池から引用し、また下水道は高地を利用し、道路の両側に水路を設けて完全に放出させる。道路は、幅員3.6mから12.6mに及ぶものを適宜に通し、街路樹を植え美観を添える。

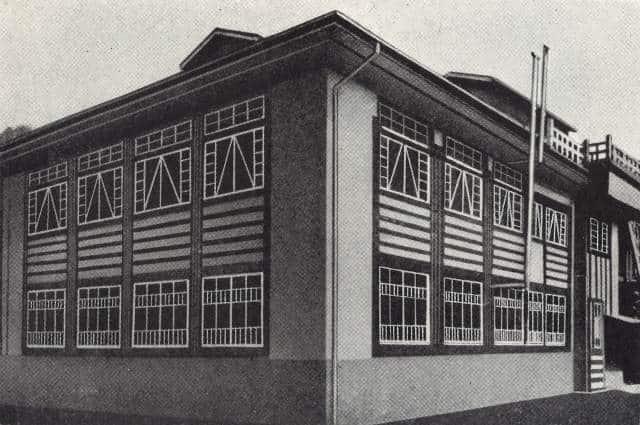

- ・住宅の建築

- 住宅建築は居住者の任意であるが、当社としても建築部を設けて土地購入者の依頼に応ずる。また建築にあたっては、「①他人の迷惑となるような建物を建造しない。②障壁を設ける場合もしょう洒典雅なものにする。③建物は3階以下とする。④建物敷地は宅地の5割以内とする。⑤建築線と道路との間隔は道路幅員の2分の1とする。⑥住宅の工費は坪あたり120円以上とする」という条件を定めて、理想的な居住環境をつくる。

このほか、郵便局の設置、電話の架設、学校・幼稚園の新・増設、商・住両地域の区分、駐在所や医院の誘致、倶楽部の設置、公園と遊園地の開設など、計画は綿密を極め、国内でも例を見ない高品位な住宅地の造成に取り組む姿勢を鮮明にしていた。この計画の特徴は、交通の便の確保について改めて記した点はもちろん、郵便局の設置や電話架設の請願、電灯・電力の供給、東京市郊外では前例のない上下水道整備と美観に優れた広い道路(最大幅員12.7m〈7間〉)の確保、教育機関の誘致など、新天地にふさわしい都市づくりについて、当初段階から多岐にわたる検討がなされていた点である。当時の郊外の農村では、上下水道はもちろん、電灯も十分に普及してはいなかった(郊外は電力会社の供給区域になってはいたが、人口希薄なので電力会社は農村への電気普及には後ろ向きであった)ところへ、これだけのインフラ整備を計画したのである。さらに、住宅以外の建物を禁じる一方で、居住者への便宜を図るために駅前などに店舗を集中させること、駐在所や医院の開業を請願して保安や衛生を担保すること、居住者の娯楽に公園や遊園地を設けることなども計画に盛り込まれた。大局的な視野を携えた地域開発のグランドデザインであった。

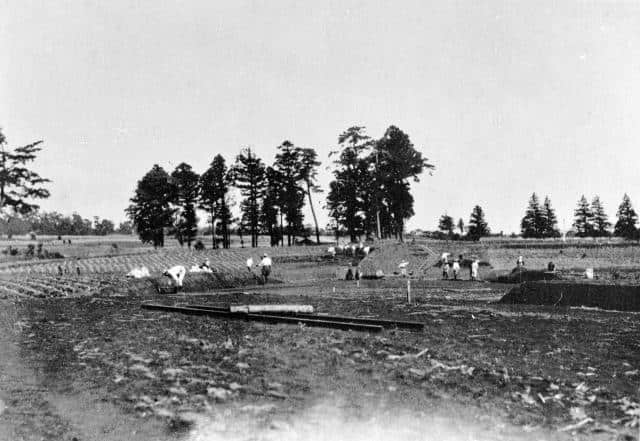

こうした壮大な計画の下で、土地の買収は直ちに実行に移された。買収地域は大きく、洗足・大岡山・多摩川台(田園調布付近)の3地区に分かれていたが、市域に近い洗足地区では地価が高騰したため途中で全面的な買収を断念し、その分を大岡山地区や多摩川台地区で買い増すこととした。しかしこの両地区でも当初の目論見より地価が高騰した。渋沢秀雄がその著書で土地の買収と地価の高騰についてこう書いている。

何しろ五十万坪近くも土地を安く買うには、その地方で顔のきく大地主に働いてもらうほかはない。価格は坪二円三十三銭ということだった。大地主は土地の一部分を手放しても、あとに残る大部分の値があがる。しかし中・小地主はそうはゆかない。そこへ先祖伝来という愛情も加わるから、絶対に手放したがらない。(中略)あとで調べたら坪の買入れ単価は平均八、九円になったというといった状況であった。(※1)

「顔のきく大地主」としては、洗足地区の小杉信太郎、大岡山地区の角田光五郎、多摩川台地区の森総吉、碑衾(ひぶすま)の岡田衛などが挙げられる。住宅開発に加え電鉄の建設が計画されていたため、大地主の一人である岡田は「土地を発展させるには、交通機関にまつことが一番いいのだと考えた。電車をひくというなら、これはとにかく促進させ、協力すれば、自分たちの利益になると考え」協力したと回想している。碑衾村や調布村、玉川村などの田園都市会社の開発に関係する村々は、第一次世界大戦中人口が流出傾向になり、村の発展策は急務だったのである。

また馬込村では買収を促進するため、1918年5月に地域の地主が「田園都市促進応援会」を結成し、買収に応じない地主への説得にあたると共に、会員有志から寄付金や代替地の提供を得て説得の裏づけにするという活動も見られた。

こうした紆余曲折を経て、地域の協力を得たことで1921年11月には買収を完了、買収総面積は計画面積を上回る159万9000m²に及んだ。土地買収を進めるために資本金も増資され、1920年には当初の10倍の500万円となっていた(ただし1921年12月時点で払い込まれていたのはその内300万円である)。

洗足地区では宅地造成に向けて、土地の買収が終わりに近づいた1921年5月に田園都市耕地整理組合を設立し、洗足地区碑衾村の一部(のちの洗足駅付近)12万2100㎡の造成を進めることとした。耕地整理とは、本来は農地の生産性向上を図るために農道や水路の整備、耕作区画の集約・成形など行うことを目的とし、1897年に制定された耕地整理組合法によって施行区域内で人数・面積・地価の3分の2以上の賛同があれば残余の反対する地主も強制的に組合に加入させることが可能だった。郊外の農村ではこの法に基づいた農地の宅地化が多く行われており、都市計画法(1919年制定)による土地整理は低調であった。1931(昭和6)年には耕地整理による宅地開発が制限される一方で、都市計画法が改正されて建築物がすでに存在する区域を施行地区に強制編入することも可能となり、戦後の土地区画整理法へとつながっていくのである。

組合による耕地整理(宅地化)は、もともとの論理では地域の地主が郊外の発展を自己の利益とするために行われるもので、外部の土地会社や電鉄といった企業の進出に対抗する意味があるといえる。しかしそれを実施するとなると、地域だけでは必要な費用や技術を自力で調達するのは困難であり、外部の資本に頼る傾向が強くなっていった。田園都市会社もこうして、地域のなかへ入り込んで開発を進めたのである。

出典:『東京急行電鉄50年史』

出典:『東京急行電鉄50年史』

宅地造成を終えた分譲地では送電設備や下水道など各種工事が進められ、1922年6月、洗足地区の第1回分譲地売り出しが開始となった。後述するように、すでに同年3月から目黒線(のちの目蒲線)の敷設工事に田園都市会社が着手していたことから分譲地は人気を呼び、約8割は瞬く間に予約済みとなるなど好調な滑り出しであった。売り出しにあたっては、土地代金の割賦制度を採用し、総額の2割を契約金として残額を希望に応じて3〜10年間の割賦払い(月賦または半年賦)が選択できるようにした点も阪急の先例に倣ったものではあるが、個人向け住宅ローン制度が未整備な時代には好評を得た。

この洗足住宅地を主に購入したのは都市部の中上流のサラリーマンなどが中心であった。1926年7月の「洗足地区契約者名簿」によれば「契約者の内訳は、会社員 23.9% 会社重役 22.4% 官吏 22.0% 軍人 11.9% 自営業7.8% 医師 5.2% など」であり「資本家と直接生産部門の工場労働者との中間にある事務労働者、技術者を含んだ新中間層が、この洗足に最初に入居した層であった」。(※2)時代柄官吏と共に軍人の多さが目に付くが、田園都市全体では奥沢周辺などに海軍軍人の居住が多く、俗に「海軍村」と呼ばれていた。東京の海軍省にも横須賀の軍港にも行きやすいのが好まれた理由で、とりわけ海軍軍人の多かった柿の木坂では、1930年ごろには5軒に1軒が海軍関係者だったという。この縁もあってのちに海軍軍医学校第二付属病院(現、国立病院機構東京医療センター)が現在の東が丘へと移転してくることになった。

洗足住宅地が好評だった理由のもう一つは、販売価格が比較的低廉であったことで、『東洋経済新報』1923年11月3日号の記事によれば、洗足の販売価格は1坪あたり17円から42円であった。これは例えば、箱根土地(のちの西武グループ)が同時期に開発した目白文化村の価格が坪50円以上(しかも目白文化村に現在の西武新宿線が開業するのは1927年で、この当時に鉄道はない)であったことと比べれば、鉄道があって利便性が高いわりに廉価といえる。

この理由を同誌では「当社(注・田園都市会社)設立の趣旨が、理想的住宅地の開拓であって、営利を主たる目的として居らず……土地はなるべく低廉に提供」しているためではないかとしている。

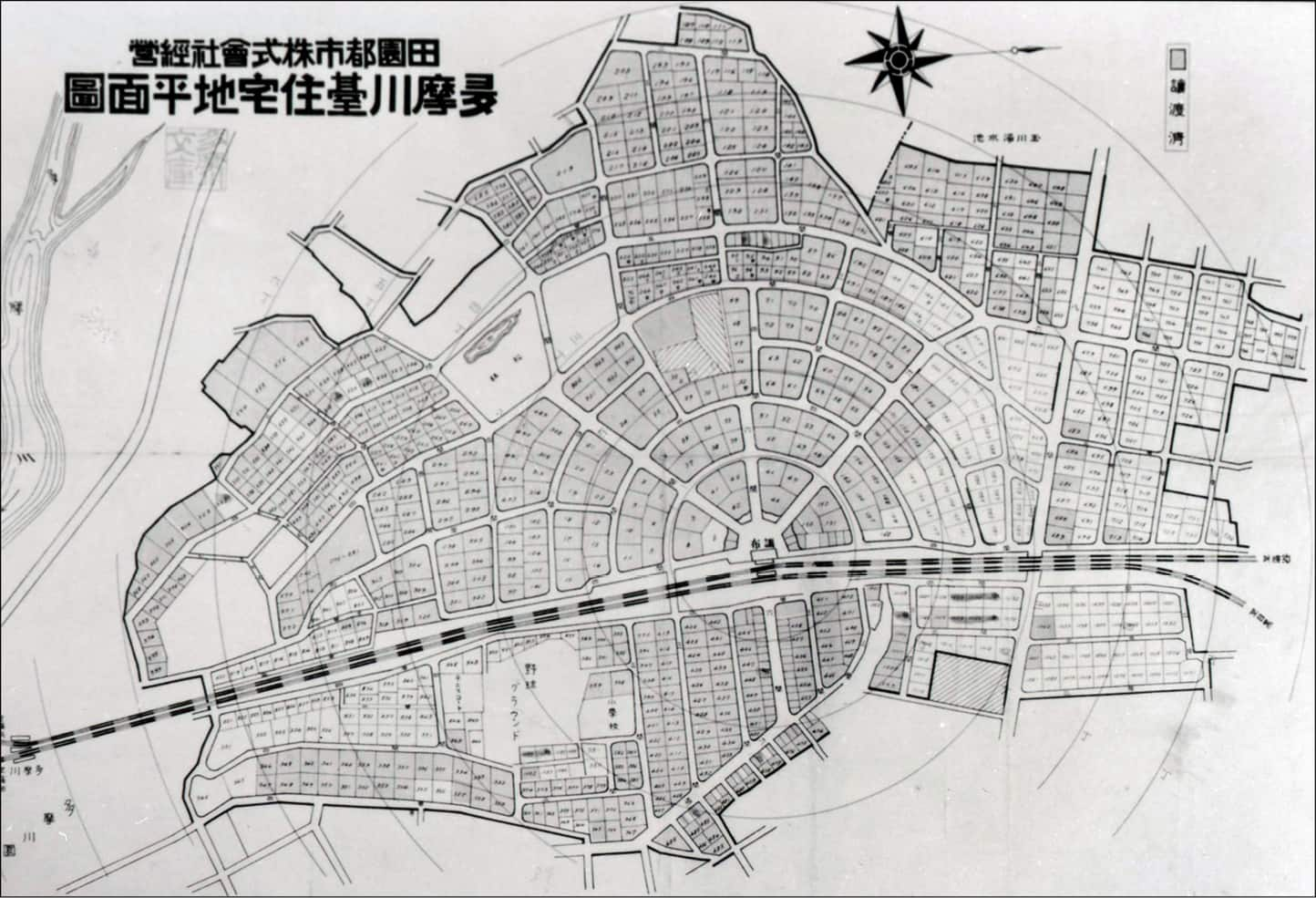

このころ、多摩川台地区でも宅地造成が進められていた。同地区については、9か月間にわたる欧米諸国視察を終えて1920年5月に帰国した渋沢秀雄の進言により、調布駅(現、田園調布駅)の西側では、サンフランシスコのセント・フランシス・ウッドの住宅地を参考にして、駅を中心とする同心円状の曲線と放射線が交錯するエトワール(Étoile=星)状の街路形式を採用、緑地や公園、道路の面積を多く取って、独自の美しい景観形成を導いた。

出典:『多摩田園都市 開発35年の記録』

多摩川台地区は諸設備を完備したのちの1923年8月に分譲地売り出し(第1回:10万5600m²)となったが、直後の9月1日に関東大震災が起きる。地震の揺れもさることながら、木造住宅が密集していた東京市街地などでは、昼食準備の時間帯とも重なっていたため各所から火の手が上がり、折からの強風も相まって火災が広範囲に及び、大きな被害となった。

関東大震災後の田園都市の模様を、当時田園都市会社取締役であった渋沢秀雄は以下のように述べている。

(長野県軽井沢で関東大震災に遭遇した渋沢秀雄は、急遽列車と徒歩で一旦自宅に帰ったのち、9月)四日午前、私は自転車で洗足の会社へ行った。東京市内の地獄絵みたいな無残さ、惨たらしさとうらはらに、洗足地区は何と美しかったろう。緑の森に日は輝き、小鳥は平和に歌っている。まさに天国と地獄だった。私は四十軒あまりの住宅を一つ一つ見舞って歩いた。最大の被害でも壁に亀裂がはいり、煉瓦がズレ落ちた程度だった。ほとんど全部の家の奥さんがいたが、「いいときに土地を売って下さいました。もとのウチは焼けております。本当にありがとうございました」とお礼を言われた。(※1)

幸いなことに田園都市の事業地は最小限度の被害に食い止めることができ、その安全性が高い関心を集めて、市街地から郊外への人口移動を加速させることになった。関東大震災は進みつつあった郊外開発に大きな刺激を与え、田園都市会社の成長はその代表といえた。ただしそれは、関東大震災から東京が「復興」する事業が、郊外部では公的な計画に基づいて進められるというより、もっぱら民間事業によってバラバラに進められ、統一的な都市計画がなかったということでもある。そのような状況であったため、鉄道と組み合わせて大々的に開発された田園都市会社の住宅地は、郊外のモデルとなることができたといえるかもしれない。

関東大震災の影響はまた、別の形でも田園都市会社の開発計画に影響を及ぼした。洗足・多摩川台に続く大岡山地区(30万㎡)は、内務省復興局からの要請により、関東大震災で被災した東京高等工業学校(現、東京工業大学)の移転先となったのである。大岡山地区との等価交換で、田園都市会社は蔵前にあった同学校の旧敷地(3万9600㎡)を取得したが、この土地も資材置場として復興局に売却された。この一連の土地取引で、同社は利益を上げたとされる。

1920年代の日本経済は、第一次世界大戦に伴う大戦景気の終了により戦後恐慌と呼ばれ、慢性的な不況状態であったと一般に言われるが、都市化はむしろこの時代に加速し、新たなビジネスの台頭もあって、総体的には成長していた。都市近郊の開発業や電鉄業はこの時期の新興事業の代表であり、田園都市会社の分譲地は順調に売れ続けていく。同社が目黒蒲田電鉄に合併される1928年の時点で、買収総面積の内約3分の2を販売しており、残りは目黒蒲田電鉄の手で引き続き販売に取り組むこととなった。

出典:『東京急行電鉄50年史』

さて、土地の買収から分譲開始へと進むのに並行して、田園都市会社は当初事業計画にあった鉄道路線敷設の計画を進めていくことになるが、この話題に入る前に、いったん別の鉄道会社の歴史をたどっておかねばならない。東急グループの事実上の創立者となる五島慶太が鉄道院を退官して最初に携わった鉄道会社、武蔵電気鉄道についてである。

- ※1渋沢秀雄『わが町』

- ※2大坂彰「洗足田園都市は消えたか」『郊外住宅地の系譜━東京の田園ユートピア』内収録 鹿島出版会 1987年

1-2-1-3 武蔵電気鉄道の苦闘と五島慶太

現在の東急グループの形成に至る道程には、本流や傍流も含め、複数の道筋がある。ここで触れる武蔵電気鉄道は、結果的に同社名での鉄道開業には至らず、当社の鉄道の歴史として見れば傍流とも位置づけられるが、当グループの事実上の創立者である五島慶太の経営履歴という視点で見れば、まさしく本流の入り口になる。少し時代をさかのぼって、同社の苦難の軌跡を記す。

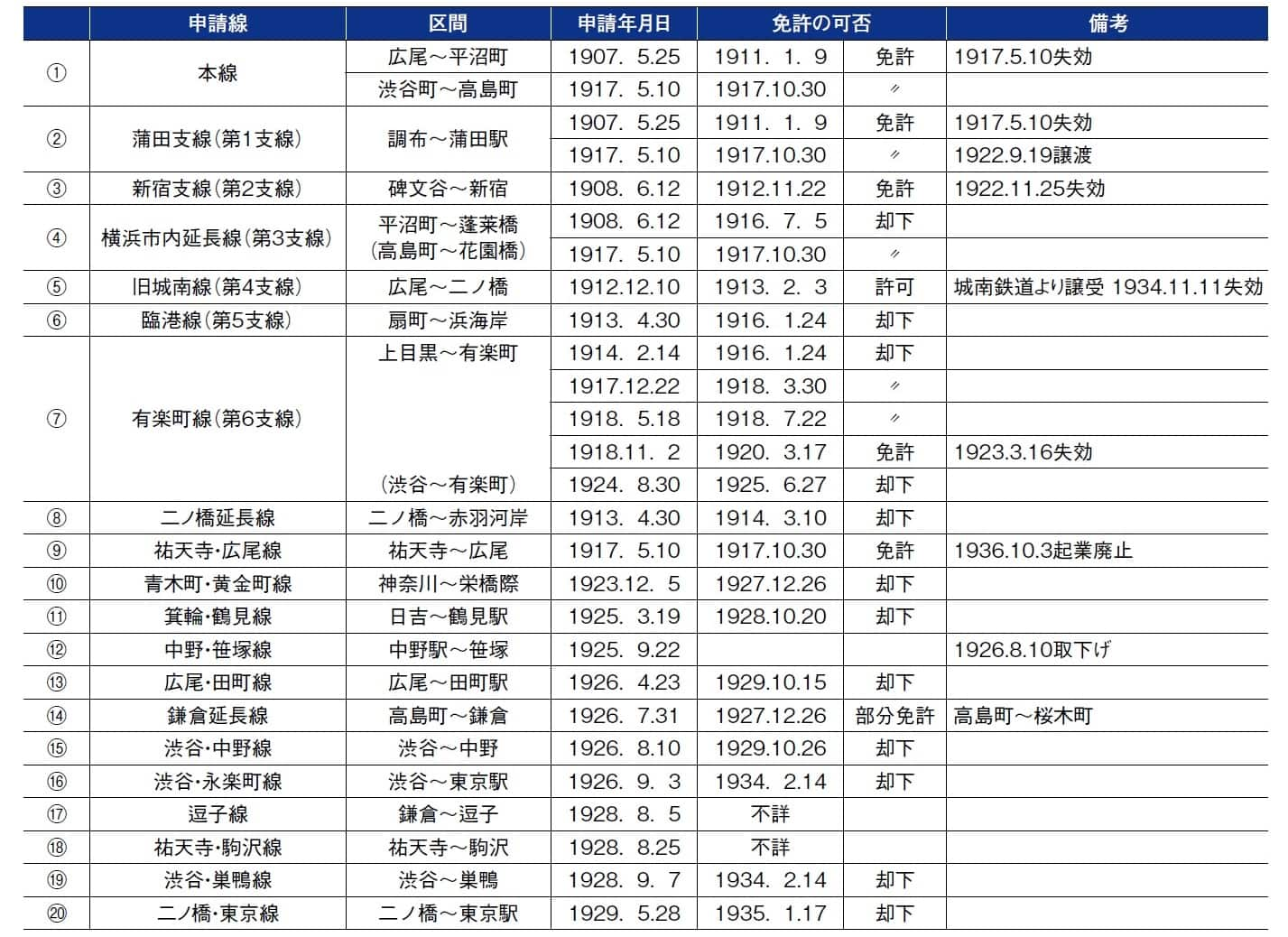

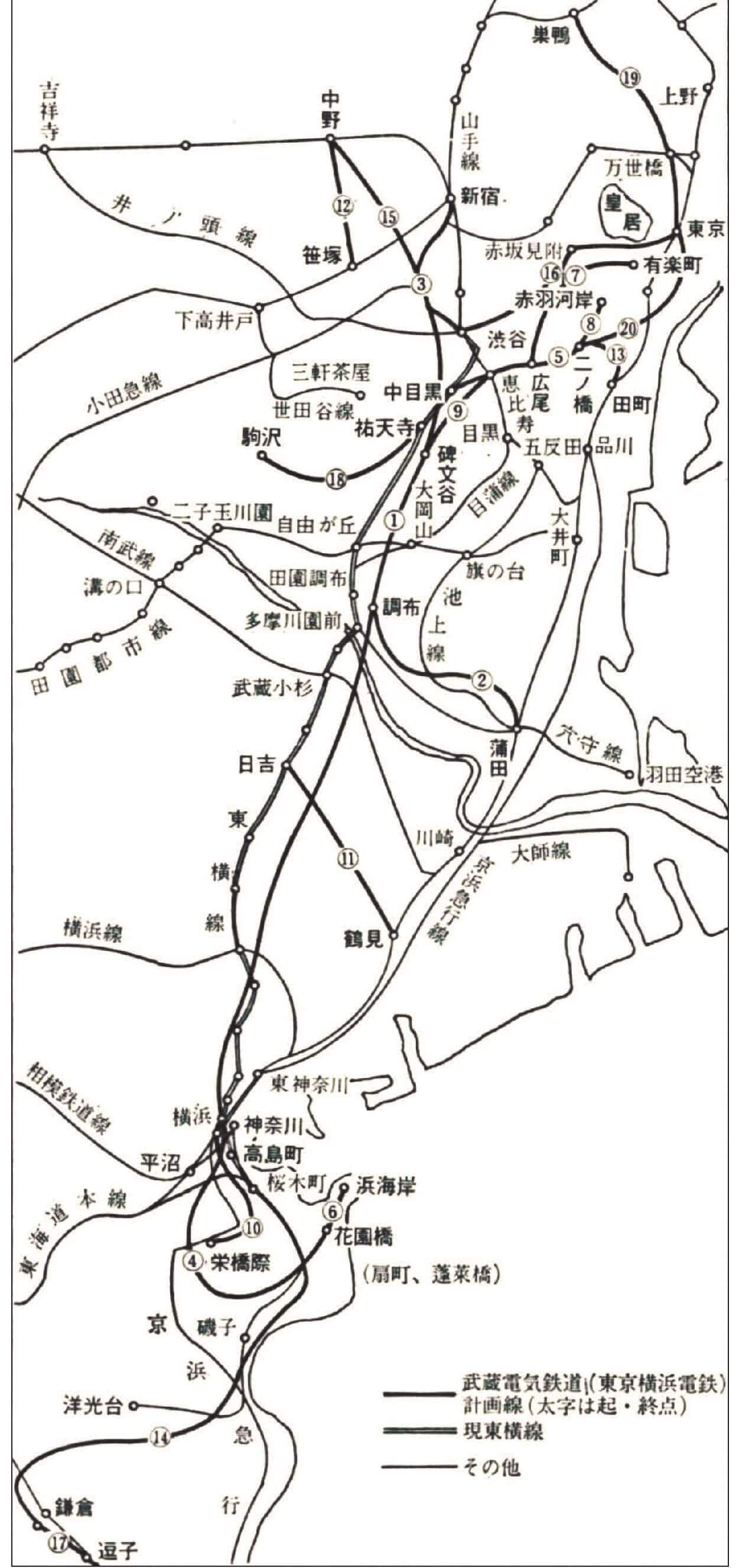

武蔵電気鉄道は1906(明治39)年11月、私設鉄道法に基づいて渋谷(豊多摩郡渋谷村字渋谷広尾町)と平沼(横浜市平沼、横浜駅付近)を結ぶ電気鉄道の敷設を出願。その後、本線(渋谷広尾町天現寺橋〜横浜市平沼)と支線(荏原郡調布村下沼部〜蒲田)に計画を変更して出願し、この2路線が1908年5月に逓信省から仮免許を下付された。本線はのちに開業する東横線のルーツにあたり、そして支線(以下、蒲田支線)はのちに目黒蒲田電鉄が開業する目蒲線の一部となる路線である。

出典:『東京急行電鉄50年史』

仮免許が下りたのちの1910年6月22日には同社が正式に創立され、社長には総武鉄道(のちの国鉄総武本線)顧問や東京電気鉄道社長などを歴任した実業家・岡田治衛武が就任した。岡田が以前経営していた東京電気鉄道は、のちに合併・市営化を経て東京市電の一部となった会社で、「外濠線」と当時の市民には呼ばれていたが、もとは川崎電気鉄道という名称で設立されており、信濃町から渋谷・池上を経て川崎へ至る路線を構想していた。渋谷から横浜へという武蔵電気鉄道の構想は、この川崎電気鉄道の系譜を受けたものとも考えられよう。

東京~横浜間では、すでに国鉄と京浜電気鉄道が両都市を結んでいたが、共に海岸寄りルートであり、東京市街地の西側にあたる山の手地域の住民にとっては、品川まで迂回しなければならなかった。また府下豊多摩郡と荏原郡、神奈川県橘樹郡は多摩川や鶴見川中流の平地を中心に約25万の人口があったものの、公共交通には恵まれていなかった。これらの交通難を解消し、地域の発展に寄与しようという計画であった。

さらに市内交通機関の中心であった東京鉄道(東京市電の前身3社合併による会社)が、複数路線の終点を渋谷広尾町に終結させようと工事を進める最中にあった。このため武蔵電気鉄道は、ここを起点に市街地西南側の郡部へ鉄路を通し、京浜間の交通に新たな生命を吹き込もうとしたのである。

同社はさらに、本線碑文谷から分岐して新宿へ至る支線(新宿支線)や横浜市内の延長線、広尾〜二ノ橋間や上目黒〜有楽町間といった市内の支線など数々の路線を申請し、この内免許を下付された路線も多かったが、一部予定地の買収に着手しただけで計画は行き詰まりとなった。のちに詳述する国鉄横浜駅の移転計画といった外的要因もさることながら、折からの第一次世界大戦による好景気がかえって、用地や資材の高騰、電気機械の輸入途絶などの困難をもたらしたからであった。

このため1919(大正8)年12月に開かれた臨時株主総会において岡田社長以下全役員が辞任し、郷誠之助を会長とする新体制で再生を図ることとなった。郷誠之助は日本運送や日本鋼管、王子製紙などの社長を務めて会社再建に敏腕を振るったのち、1911年に東京株式取引所(現、東京証券取引所)理事長に就任、同年貴族院議員となり、財界の新しいリーダーとして頭角を現していた人物である。

だが新体制成立早々の1920年3月には、株式市場大暴落に端を発する戦後恐慌が起こり、資金調達は困難となって、郷の才覚をもってしても事態打開のすべは見当たらなかった。そこで郷は鉄道院副総裁の石丸重美を訪ねて鉄道の建設・経営に有能な人物の紹介を依頼した。ここで名が挙がったのが、鉄道院監督局総務課長を務めていた五島慶太である。

五島慶太は1911年7月に東京帝国大学政治科を卒業し、農商務省を経て1913年から鉄道院に勤務していた。鉄道院ではほぼ一貫して私鉄の監督をする監督局に勤めており、現場の鉄道局などに出たことはなかった。五島は監督局で、私設鉄道法と軽便鉄道法を統合した地方鉄道法の制定に従事した。この私鉄の経営監督に専門化したキャリアは、後年の私鉄経営者としての活躍にもつながっていると考えられる。

1920年5月、五島慶太は武蔵電気鉄道の常務として迎え入れられ、同時に鉄道院から若干名を引き連れてきた。五島はなぜ武蔵電気鉄道の役員に就任したのか。当時の雑誌のインタビューで五島は「武蔵鉄道地下鉄道完成を以て目的として居る」と答えている。五島は官僚時代から都市交通として地下鉄に関心を持ち、先に述べた同年3月の武蔵電鉄への上目黒~有楽町間地下鉄免許交付にかかわっていた。五島の武蔵電気鉄道の役員就任には地下鉄への関心が大きかったことが影響しているとも考えられる。

しかし戦後恐慌は深刻で、資金調達は進まず、免許を得た路線の建設は一向に進まない。会社の窮状はいよいよ深刻となり、給料もろくに払えない倒産寸前の状況に陥った。引き連れた元同僚らを武蔵野鉄道(のちの西武鉄道)など私鉄各社の嘱託に据えて急場をしのぐのが精一杯であった。

こうしたなかで五島慶太は1922年9月2日、田園都市会社の鉄道部門を分離して設立された目黒蒲田電鉄の取締役に就任、のちに専務も兼務することとなる。その経緯は後述するが、いずれにせよ五島慶太が媒介となって武蔵電気鉄道と目黒蒲田電鉄の連携が生まれ、両社が役割分担をしながら洗足地区・大岡山地区・多摩川台地区を通る路線を開業し、両社の合わせ技で目黒や渋谷、大井町、横浜方面へのアクセスを確保、東京西南部に鉄道事業の基盤を形成していくのである。

出典:『東京急行電鉄50年史』

注:区間の()内は却下後再申請路線

出典:『東京急行電鉄50年史』

1-2-1-4 目黒蒲田電鉄の創立

さて、話題を再び田園都市会社に戻す。

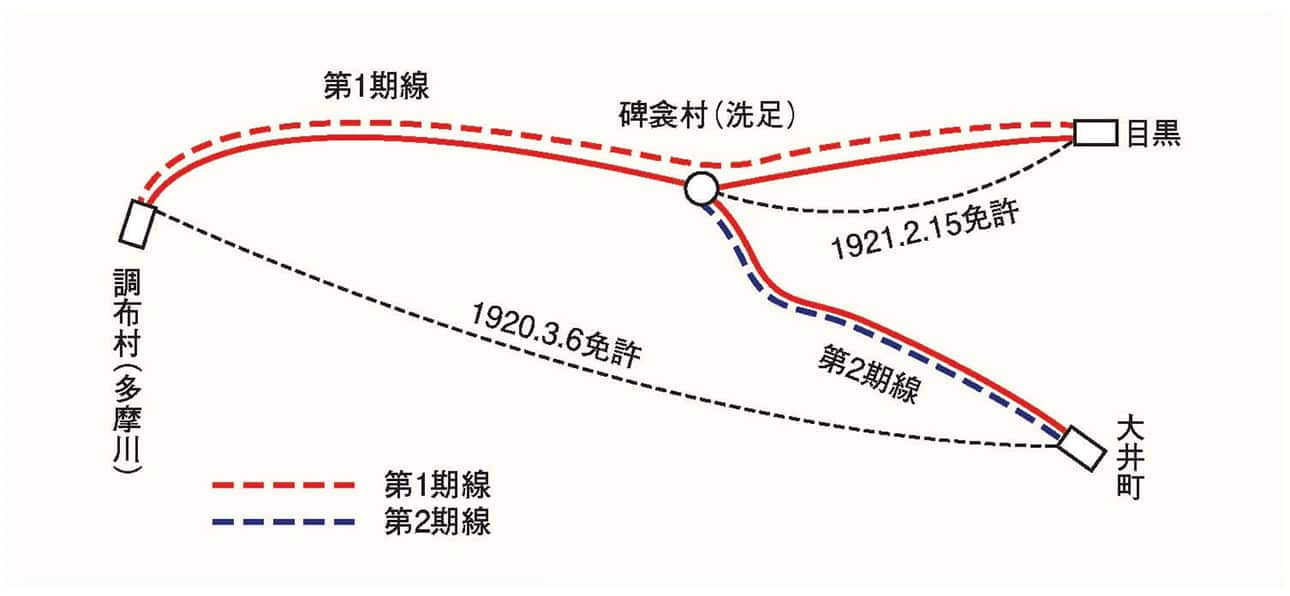

1918(大正 7)年1月、「田園都市株式会社設立趣意書」の発起人とほぼ同一のメンバーが発起人となって荏原電気鉄道を発起した。荏原郡大井町を起点に、玉川電気鉄道駒沢停車場(現在の駒沢交差点付近)に至る軽便鉄道の敷設免許を出願した。その後、軽便鉄道法に代わって1919年8月に地方鉄道法が施行され、また田園都市会社の事業地が洗足地区・大岡山地区・多摩川台地区に決定したことから、改めて3地区を結ぶ路線に変更し、国鉄大井町停車場付近を起点に、調布村旭野(現在の多摩川駅付近)に至る路線の敷設免許を申請、1920年3月に免許を得た。

敷設免許を得たところで、鉄道の建設・経営を田園都市会社に移管するための発起人会が1920年4月10日に開かれ、荏原電気鉄道の鉄道敷設権を無償で田園都市会社に譲渡することが決議された。これにより事業地を通る鉄道の建設に着手することとなった田園都市会社は、さらに大井町〜調布村間の中間に相当する碑衾村(洗足)から大崎町(目黒)に至る地方鉄道敷設免許を申請し、1921年2月に免許を得た。

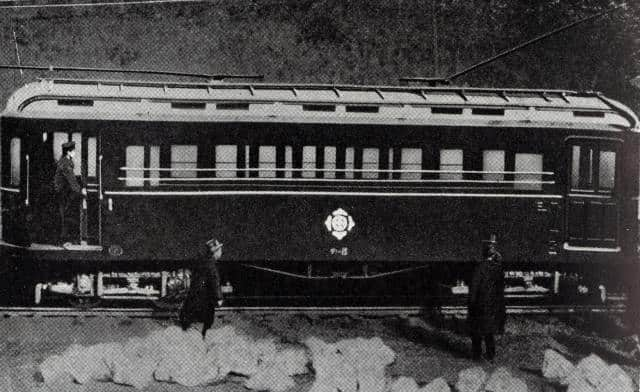

この後免許区間の設計変更を行い、大崎町(目黒)〜調布村(多摩川)間を第1期線=目黒線、大井町〜碑衾村(洗足)間を第2期線=大井町線とした。そして1922年3月、まずは第1期線である目黒線の建設工事に着手した。

注:『東京急行電鉄50年史』をもとに作成

こうして見ていくと、表面的には田園都市会社の当初構想通り、鉄道路線を有した田園都市の開発に向けて順調に推移したとも見られる。だが実情は、田園都市会社内に鉄道に精通した人材がおらず、しかも発起人として名を連ねていた実業家らは1920年3月の株式市場大暴落に端を発する戦後恐慌の影響を受けて本業の立て直しに懸命で、田園都市事業どころではなくなっていた。

そこで渋沢栄一は、田園都市会社の大株主となって間もない第一生命社長の矢野恒太に助言を求め、矢野は同社相談役の和田豊治に相談のうえ、阪神急行電鉄(現、阪急電鉄)の小林一三に経営を依頼した。小林は阪神急行電鉄の前身である箕面有馬電気軌道時代(1906〈明治 39〉〜1918年)に梅田〜宝塚間と石橋〜箕面間の2路線を開業、沿線住宅地の割賦販売を行ったほか、箕面に動物園、宝塚に温泉を開いて旅客需要を開拓し、私鉄経営のビジネスモデルを先行的に示していた実業家である。1914年に宝塚で少女歌劇を始め、1920年には梅田~神戸間の都市間連絡路線も開業して、事業をいよいよ発展させていた。田園都市会社の事業領域とも重なる部分があり、経営参画を依頼するには格好の人物と考えられた。

だが矢野恒太から社長就任の要請を受けた小林一三は、大阪在住でもあり簡単には首を縦に振らず、田園都市会社と荏原電気鉄道両社の重役会に月1回参加する約束を取り付けるにとどまった。小林一三は週末に夜行列車で大阪から上京するという強行軍で毎月の重役会に参加することとなったが、前月の重役会で決議された事項が一つも前に進んでいないことに業を煮やし、自分の代わりに実行力のある重役を入れるよう求めたと言われている。

後年の対談(『実業之日本』1952〈昭和 27〉年3月15日号における、矢野恒太の長男で当時第一生命社長の矢野一郎とのもの)で小林の回想するところでは、田園都市の鉄道は目黒~多摩川間だけでは将来性がないと、小林は多摩川から蒲田までの延長を構想した。その区間の免許はすでに武蔵電気鉄道が保有していた。小林はこの武蔵電気鉄道に着目し、元鉄道院の官僚で、同社の常務であった五島慶太を口説くことになる。

五島慶太にとって、田園都市会社に招かれるのは渡りに舟の部分があった。武蔵電気鉄道の鉄道敷設計画は資金不足から遅々として進んでおらず、自らは閑職状態にある。これとは対照的に田園都市会社は着々と事業を推進しており、鉄道敷設の地域としては重なる部分もあった。五島慶太は日本橋倶楽部で小林一三と対面し、小林から言われた言葉は次のようであったという。

このとき小林氏は「君はいま郷さんと武蔵電鉄をやろうとしているが、これはなかなか小さな金ではできないぞ。それよりも荏原電鉄をさきに建設し、田園都市計画を実施して45万坪の土地を売ってしまえばみんな金になるのだから、まずこれをさきにやれ。そして成功したら、その金で武蔵電鉄をやればよいではないか」というので、私もなるほどと思い、決心したのである。

こうして五島慶太は、武蔵電気鉄道の常務を務めながら、目黒蒲田電鉄の専務も兼務することとなる。

1922年6月、前述のように田園都市会社は洗足地区の分譲を開始し、好調な売れ行きを示した。土地の買い手がついたならば、鉄道の建設も急がねばならない。そこで田園都市会社から鉄道事業部門を分離独立させることを企図し、同年7月に新会社となる目黒蒲田電鉄の発起人会を開催。新会社が田園都市会社の免許された鉄道敷設権(大井町〜調布村間、大崎町〜碑衾村間)の無償譲渡を受けることに加え、武蔵電気鉄道の鉄道敷設権の内調布村〜蒲田間を有償(5万円)で譲受することを決議した。これにより、新会社は国鉄目黒駅から田園都市会社事業地を通って国鉄蒲田駅に至る半円状の路線、すなわちのちの目蒲線の建設を推進することとなったのである。

目黒蒲田電鉄の創立総会が開催されたのは1922年9月2日。これが登記上の東急株式会社、東急グループの創立であり、現在この日を創立日としている。社長には竹田政智が就任した。五島慶太は同日取締役となり、その後専務取締役に就任している。

1-2-1-5 目黒蒲田電鉄が武蔵電気鉄道を傘下に

目黒蒲田電鉄が創立段階で武蔵電気鉄道の鉄道敷設権の一つ(調布村〜蒲田間)を得られたのは、両社の重役を兼務していた五島慶太の役割が大きかったといえる。五島慶太は小林一三から得た助言に従い、まずは目黒蒲田電鉄で鉄道事業を確立し、田園都市会社の事業地を分譲することで資金力を蓄え、これを生かして武蔵電気鉄道の鉄道敷設計画を前進させることを考えていた。

そして、この構想は間もなく大きく動き出す。後述するように目黒蒲田電鉄は目黒線(目黒〜丸子間)を手始めに1923(大正12)年3月に開業を迎え、田園都市会社が洗足地区に続いて同年8月に分譲を開始した多摩川台地区は理想的な高級住宅地として、そして震災影響が軽微にとどまった安全な郊外新天地として好調な売れ行きを示し、震災の9日後に早々と運転を再開した目黒線の旅客収入も少しずつ上がり始めた。また、震災後に入手した東京高等工業学校の跡地である蔵前の土地は復興局の材料置場として買収され、田園都市会社および目黒蒲田電鉄の業績は好調に推移していった。

一方で武蔵電気鉄道は、免許を取得してからかなりの年月を経ているにもかかわらず、資金不足から工事はほとんど進んでいなかった。1924年6月末の時点で、祐天寺~多摩川間で用地の3割を買収したにとどまっていた。この状況下に突如、同年8月に武蔵電気鉄道が申請していた渋谷~有楽町間の工事施行認可申請の延期願が却下され、これによって同区間の免許も失効してしまった。当時は憲政会の加藤高明内閣が発足して間もないころで、武蔵電気鉄道に地下鉄免許を交付するなど私鉄の拡張に積極的な政友会は下野していた(五島を郷に紹介した石丸重美は政友会系の人物である)。このままでは他の免許を得た区間も予断を許さない。

そこで武蔵電気鉄道は直ちに渋谷~有楽町間の免許を再出願したが、その際に資本調達と建設計画について具体的な説明をつけ、鉄道省の説得をめざした。その資本調達は、田園都市会社が多くの株を引き受け、ほかにも有力な引受者が確定して発表を準備中としている。また建設計画は、まず目黒蒲田電鉄の丸子多摩川と連絡して横浜に至る線路を建設し、続いて渋谷への延長線を建設し、それが完成すると同時に目黒蒲田電鉄と合併するというものであった。またその後の渋谷~有楽町間については、目黒蒲田電鉄との合併をベースにさらなる増資をするほか、既設の路線を抵当にして借入することで調達できるとしている。田園都市会社と目黒蒲田電鉄をバックにすることで資金を確保することを明言したものであるが、この案をまとめたのは当然、目黒蒲田電鉄の役員も兼ねる五島慶太であろう。

こうして1924年10月、武蔵電気鉄道は臨時株主総会を開催し、郷会長以下全役員が退陣、田園都市会社と目黒蒲田電鉄の役員が武蔵電気鉄道の役員に就任することとし、矢野恒太が社長、五島慶太が専務に就任した。これは従来、五島による武蔵電気鉄道の乗っ取りと評されていたが、鉄道省の監督方針の変化によって武蔵電気鉄道が存亡の危機に直面した際に、目黒蒲田電鉄さらには田園都市会社を利用して会社の存続を図ったという面もあったのである。

もともと他社の株式を持っていなかった田園都市会社だったが、目黒蒲田電鉄を創設したことで約170万円の有価証券を持ち(1923年度上期末)、武蔵電気鉄道買収でその額は約370万円に達した(1925年度上期末)。この買収資金は、田園都市会社の利益のほか、復興局に売却した旧東京高等工業の敷地からの収入によっても得られているものとみられる。

また、かねてから役員や大株主から武蔵電気鉄道の商号は災難続きで縁起が悪いので変更してはどうかと提案されていたことから、同年10月25日に商号を東京横浜電鉄に改めた。さらに、資本金を255万円増資して500万円とした(払込済は135万7500円)。武蔵電気鉄道はもともと資本金350万円で創立され、1915年に245万円へ減資した経緯がある。目黒蒲田電鉄も一足早く1924年3月の臨時株主総会で500万円への増資を決定しており、大震災から間もない時期にもかかわらず新株の公募には約4倍の応募があったという。この東京横浜電鉄の新株募集案内でも田園都市会社と目黒蒲田電鉄の共同経営会社であることをアピールしており、目黒蒲田電鉄の信用がすでに確立されつつあったことを物語っている。東京横浜電鉄の資本金500万円は1株50円で10万株となったが、この内2万2500株は田園都市会社の所有であった。

目黒蒲田電鉄は目黒線開業後の1923年5月、本社を京橋区から目黒駅裏の荏原郡大崎町に移していたが、東京横浜電鉄の本社も麹町区からここに移して、両社は本社を同居させることとなった。

さらに業務組織も両社共通としたが、会計課については政府補助金の交付を個別に受けるための措置として目蒲会計課と東横会計課に区分された。さらに後述するように1926年に東京横浜電鉄の神奈川線(丸子多摩川〜神奈川間、現、東横線の一部)が開通したことにより、目蒲運輸課と東横運輸課を設置した。