4章

100年の歩み 19701979

事業領域の

裾野を広げる

東急グループ

Chapter4

1960年代を通じて国民所得は大きく伸張し、1970年代を迎えて人々は物質的な豊かさを手に入れ、観光・レジャーなど余暇活動の充実にも関心を向けて、第3次産業とも呼ばれるサービス業が台頭し始めた。

1970年代初めまで続いた高度経済成長は、1971(昭和46)年のドルショック、1973年の第一次オイルショックにより、その前提条件は崩れた。日本経済は失速し、高度経済成長はここに終止符が打たれたものの、1970年代を通じた経済成長率は約4.5%となり、日本経済は安定成長の時代に入った。

当社において大きな経営環境変化となったのが、運賃改定の遅れと人件費の高騰に伴う1974年度の交通事業の赤字転落、そして1973年以降の政府の土地政策転換に伴う不動産事業の落ち込みであった。経営環境悪化への速やかな対処が必要であった。

当社は社長五島昇のもとで、関連会社の管掌を強める体制へと移行していき、関連会社の傘下会社も含めた東急グループ全体で、交通、開発、流通、観光サービスの4事業からなる三角錐体経営を推進。各社の連携による「地域開発」を東急グループの使命とし、沿線外の国内各地へ、さらには海外へと地域開発を進めていった。

事業ごとの動き

鉄軌道事業

鉄軌道事業においては、多摩田園都市開発の進捗に並走して田園都市線の延伸工事を着々と進めると共に、新玉川線の第二期工事を軌道に乗せ、1977年4月に渋谷〜二子玉川園間が開通。その後、営団地下鉄半蔵門線との相互直通乗り入れを開始し、郊外の多摩田園都市と都心部を結ぶ大動脈が、いよいよ実現する運びとなった。

自動車事業

自動車事業(バス事業)は人件費の高騰により恒常的な赤字経営が続いたが、路線バスの空白地帯となっていた地域でデマンド方式を採り入れたミニバス「東急コーチ」の運行を開始、地域住民からの好評を得て明るい話題となった。

航空事業

赤字体質が続いていた航空事業では1971年の東亜国内航空設立後、抜本的な経営改革に乗り出したことが功を奏し、1975年度に初めて黒字に転換、国内主要空港を結ぶ幹線のジェット機就航も実現した。

多摩田園都市での開発事業

開発事業では引き続き多摩田園都市の開発を進めたが、急速な人口増加を受け、地元自治体から道路整備や遊水池、学校用地の提供など公共公益負担を求められたことなどから事業費が大幅に膨らみ、大きな転機を迎えた。当社はアミニティ(快適性)に軸足を置いたマスタープランを策定して付加価値を伴った街づくりを志向、地域環境の改善に取り組み、喫緊の課題ともなっていた大型商業施設の充実を図ったほか、スポーツ施設を設け、さらに外食事業にも参入した。

地方での開発事業

多摩田園都市で培ったノウハウを活用して国内各地の地域開発にも取り組み、北海道札幌市や新潟県新潟市、神奈川県厚木市、愛知県知多市、そして静岡県裾野市でも大規模な宅地造成を行い、「デベロッパー東急」の名を全国に知らしめた。

流通事業

1970年代に大きく進展を見せた流通事業では、第一次オイルショックに伴う品不足や物価高騰の影響はあったものの、東急百貨店と東急ストアが共に新規出店拡大に舵を切り、売場面積の拡張と多店舗化による伸長を図った。

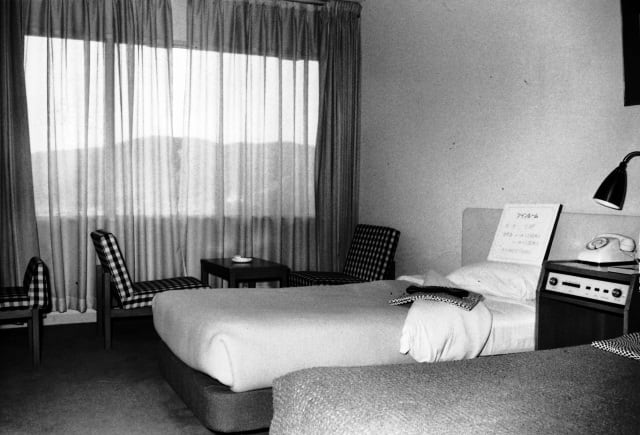

観光サービス事業

観光サービス事業では当社直営ホテル事業として「東急イン」の展開を開始、既設ホテルの一元的な経営をめざした東急ホテルチェーン、旅行斡旋業を行う東急観光も含めて、国内旅行需要の拡大に応えた。

海外事業

さらに海外進出の動きが具現化し始めたのも1970年代の大きな特徴である。社長五島昇は、グアムを手始めに環太平洋地域の各所にホテルを「点」として設け、いずれは航空路線の「線」で結ぶことで観光を切り口とした海外展開を推進し、これを将来的な東急グループの成長の源泉とする考えであった。とくに1972年には、ドルショック後に金融緩和がなされたのを好機として捉え、ハワイやオーストラリア、北米、太平洋の島で開発用地や現地ホテルを買収、海外への大型投資に打って出た。そして海外ホテルのマネジメントを担う会社として、東急ホテルズ・インターナショナルを設立した。

渋谷の商業開発

当社の本拠地である渋谷では、西武グループ系の商業施設拡充によって公園通りに若者が集まり始め、新たな時代の節目を迎えた。渋谷の活性化を図った当社および東急百貨店は、東急百貨店本店方面にも人の流れを導くため、道玄坂と本店通りに挟まれた三角地帯の再開発に挑み、ここに「ファッションコミュニティー109(現SHIBUYA109)」を開店。さらに東急不動産は東急百貨店本店と公園通りの中間に取得した土地の有効活用を検討し、新業態の「東急ハンズ渋谷店」を開店、渋谷の街全体の回遊性が高まることとなった。

事業環境悪化からの脱出

一時は交通事業や不動産事業の暗転で先行きが見えない時期があったものの、運賃値上げや駅業務の効率化、新玉川線の開通などにより交通事業の収支は徐々に好転、不動産事業でも沿線の宅地開発の進展により業績は持ち直し、東急インの展開も新たに加わったことで、当社の営業収入は1970年代の10年間で3.7倍に増加。東急グループの総収入もまた8年間で約3倍となった。