3章

100年の歩み 19601969

交通輸送力の

増強と

事業分野の拡大

Chapter3

アジアで初めての東京オリンピックが開催された1960年代の日本は、実質経済成長率がたびたび10%を超え、GNP(国民総生産)で米国に次ぐ2位となり、戦後復興を乗り越え世界に冠たる経済大国となった。いわゆる高度経済成長である。

この年代当社は鉄道、開発事業とも道半ばであったが、経済成長と東京オリンピックによる都市大改造の恩恵を受け、会長五島慶太亡き後の当社を率いた社長五島昇のもと、5つの宿題(伊豆急行の建設、東京ヒルトンホテルの建設、ターンパイクの建設、新玉川線の建設、多摩田園都市と田園都市線延長線の建設)を掲げ、新たな基盤づくりに邁進した。

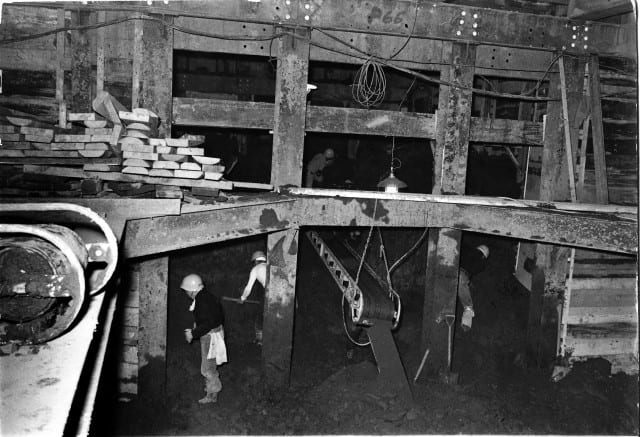

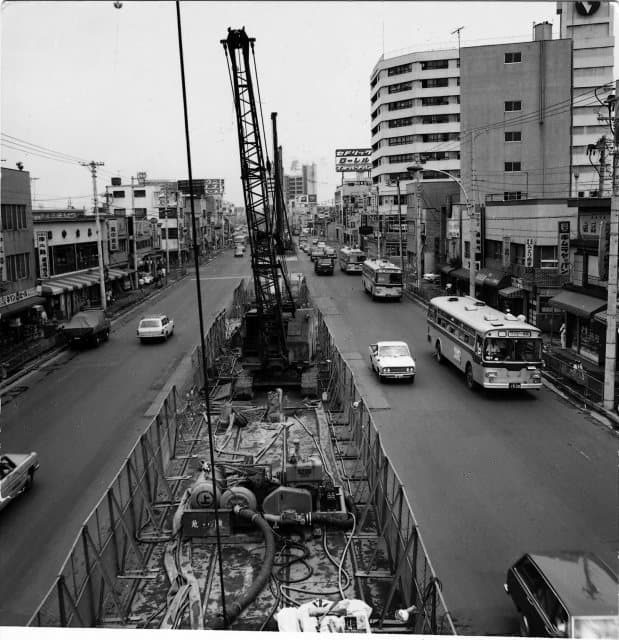

鉄軌道事業

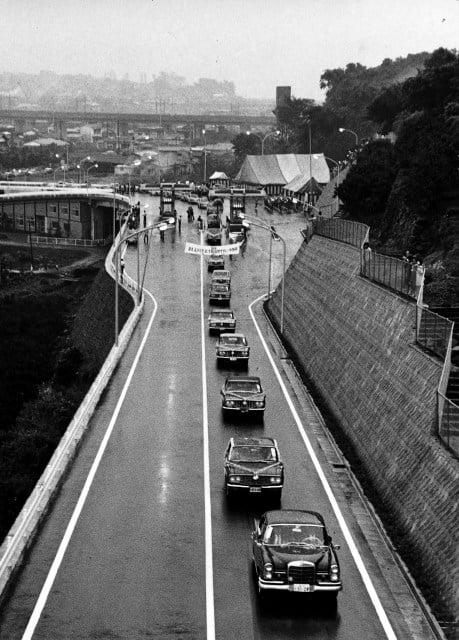

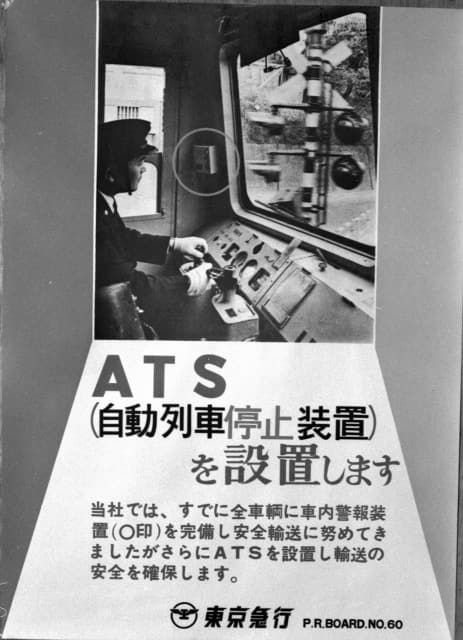

当社は、営団地下鉄日比谷線の建設と相互乗り入れに合わせ中目黒駅を改良。北千住駅までの相互直通運転を1964年に開始し、都心乗り入れが実現した。多摩田園都市から都心へのアクセスとして期待された新玉川線の建設は、計画ルートの成案が得られるまでには二転三転したものの、1969年にようやく着工されるとともに、軌道線の玉川線を三軒茶屋~下高井戸(世田谷線)を除き廃線とし、工事期間中は代行バスでの運転で輸送を確保した。この時期には保安度向上のため、車内警報装置を鉄道全線に導入したのに続き、ATS(自動列車停止装置)の導入を順次開始した。また、当社は省力化への努力も推進し、東急車輌製造による国内初のオールステンレスカー7000系の導入によるメンテナンスコストの低減や、自動券売機、自動改札機、自動案内放送などの駅業務の自動化に着手した。

自動車事業

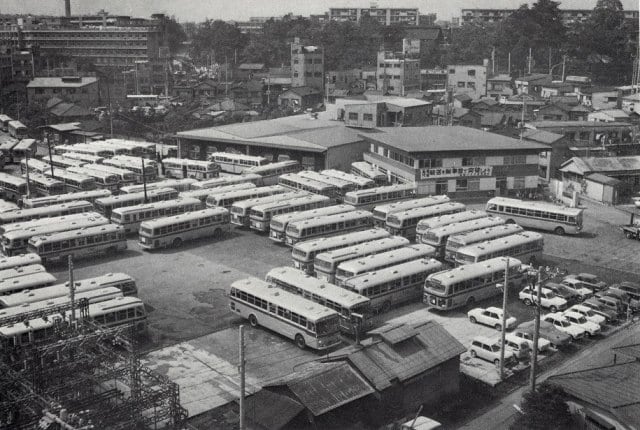

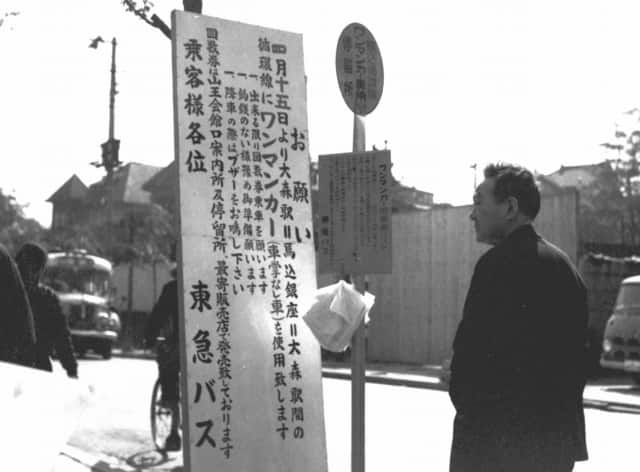

自動車事業(バス事業)は、都市部の人口増加に加え多摩田園都市開発と田園都市線延長線の開業とともに新規路線の開設や既存路線の延伸に取り組むとともに、玉川線廃止に伴う代行バスの運行も担い、新規営業所の開設も相次いだ。こうして路線バスの車両数は1000両を超えた。また、渋谷~長野間の特急バスの開業、東名高速道路開通に合わせた渋谷~名古屋間の東名急行バスの開業などの中長距離バスの運行も開始した。しかし、鉄軌道事業同様に運賃が長く据え置かれ、人件費などの高騰もあり事業は苦境を迎えていく。こうした事態を打開しようとワンマン運転の開始や収入金の一括処理などの合理化策を講じた。

多摩田園都市の進展と田園都市線の開通

多摩川西南新都市計画の区域は「多摩田園都市」と命名され、土地区画整理事業の進捗に伴って徐々に輪郭を見せ始め、沿線人口40万人の都市づくりに向けて着実な一歩を記した。田園都市線は延長区間となる溝の口~長津田間の工事が着工、1966年に開業し、開発対象地域を通る田園都市線の建設工事にあわせ、地元地権者の関心もいよいよ高まり、各地で土地区画整理組合の設立が相次いだ。

開発の進展とともに田園都市線は長津田~中央林間の建設も順次着手、東急不動産も分譲、賃貸の両方で実績を重ね、同社が開発を担った地区にも駅が開業した。

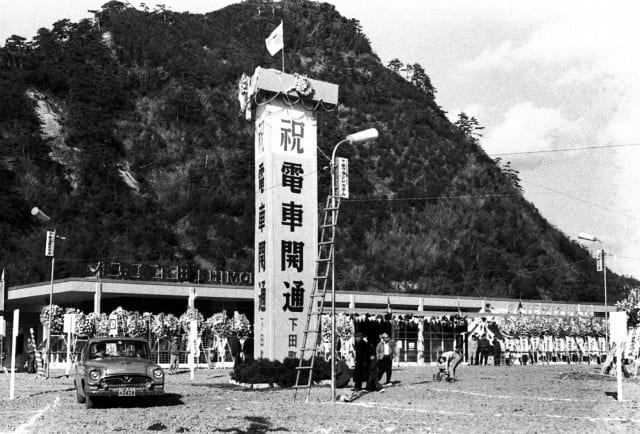

伊豆急行の開通

伊東~下田間の鉄道と東京から箱根・伊豆へつながる自動車専用道路(東急ターンパイク)の建設も結論を見せた。ターンパイクは新玉川線計画とあわせ、高架上部を自動車専用道路、下層階に鉄道を一体で構築する計画を作るも、国の道路行政方針により箱根地区のターンパイクのみ開通となった。伊東と下田を結ぶ鉄道路線は、いくつもの隧道工事や海岸際の工事を同時並行で行う難工事となったが、1961年に伊豆急行として開通。本格的な伊豆観光の時代を迎えた。

ホテル・レジャー事業

立地をめぐって検討が続いていた「東京ヒルトンホテル」は、永田町での建設が決定し、日本初の運営受委託ホテルとして1963年に開業を迎え、外国要人の宿泊とともに知名度を向上させた。また、東急グループのホテル事業の原点となる「銀座東急ホテル」(1960年)をはじめ全国にホテルを新設し、東急ホテルチェーンの全国展開により、この時期東急系ホテルが業界をリードしていくこととなった。

また映画興行関係会社を合併して東急レクリエーションが誕生するなど、旅行、映画、ボウリングなどの各レジャー関連の事業も着実な進展を見せた。

航空事業への進出

観光やホテル事業の拡大とともに本格参入したのが航空事業である。当社は鹿児島などで路線を展開していた富士航空を傘下にいれ、東京~高松~大分~鹿児島を結ぶ定期路線を就航させた。さらに国主導の航空業界再編により同社は2社と合併して日本国内航空となり、これにより北海道から鹿児島までの路線網を形成。日本航空、全日本空輸に次ぐ第三の航空会社が誕生し、東京~福岡および札幌の幹線就航も果たした。

渋谷開発への高まり

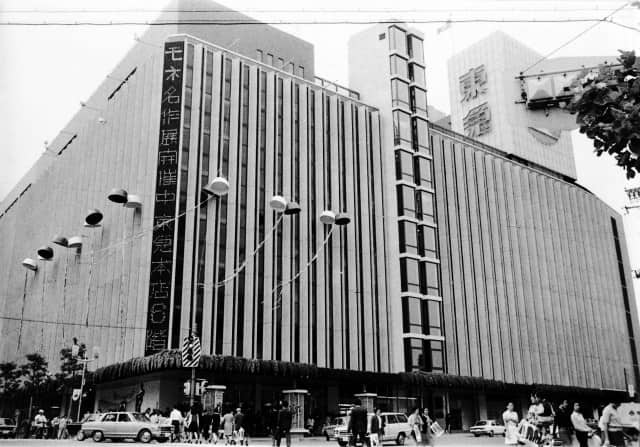

東横線渋谷駅の改良工事で駅ホームをアーチ型で覆う「カマボコ屋根」が登場、東急不動産による「渋谷東急プラザ」が開業した渋谷では、渋谷再開発促進協議会が発足した。

流通事業

東横百貨店は社名を東急百貨店に改め本店を開業し、駅周辺に偏りがちだった渋谷の賑わいを他社商業施設と共に面として広げた。流通事業では多摩田園都市の開発に合わせて東急百貨店の関連会社および東光ストアが店舗網を拡大していった。

東急グループの形成

地方においては網走交通などを傘下にし、北海道や上信越を中心に影響範囲を広げていった。こうして、グループ事業が継続して拡大する一方、事業再構築により東映や製造業の一部の会社はグループから離脱した。

五島昇は鉄道・バスに航空を加えた交通事業、地域開発事業、観光サービス事業、流通事業の四面からなる「三角錐体経営」を唱えはじめ、グループの陣容を固め、目指す方向性を示していくこととなった。