2章

100年の歩み 19451959

戦後復興と

事業の拡張

Chapter2

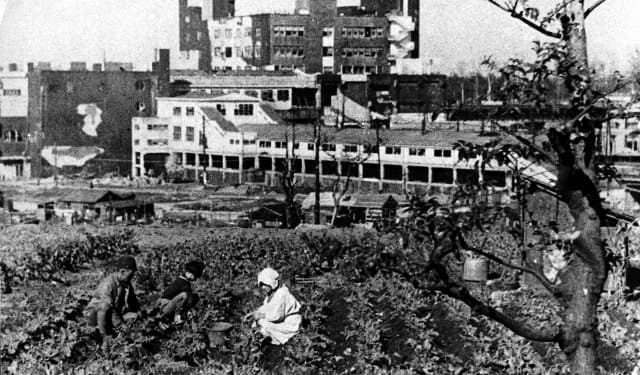

1945(昭和20)年、日本は第二次世界大戦に敗れ占領統治下におかれたが、戦争末期の空襲により焦土と化した都市の復旧・復興の道のりは容易ではなかった。その後、1950年に勃発した朝鮮戦争での特需もあり、1952年のサンフランシスコ平和条約で主権を回復した日本は一気に復興と高度経済成長への道のりを歩むこととなった。

当社においては、敗戦により中国、東南アジアでの事業を終了した。国内では、鉄軌道と乗合バスの復旧を急ぐべく、臨時戦後復興委員会を設置、広範な分野で応急的な対策に着手した。鉄軌道事業では、被災と戦中の酷使で老朽化した車両の増備が急がれ、戦災車両修繕などを行う東急横浜製作所(のちの東急車輌製造)を設立、国鉄車両の修理も請け負い、対応した。自動車事業ではGHQから車両の払下げと燃料の配給を受けるなどして急場をしのいだ。

事業ごとの動き

大東急の解体と東京急行電鉄の再編成

GHQの民主化政策を背景とした労働組合運動の高まりや財閥解体論などから、「大東急」を元に戻す機運が高まり、当時の東京急行電鉄を5社(東京急行電鉄、京王帝都電鉄、小田急電鉄、京浜急行電鉄と東横百貨店)に再編成を行った。この東京急行電鉄が現在の当社そして東急グループへ発展を遂げていく原形である。また五島慶太は会長を退任、1947年には公職追放の処分を受けた。以後、当社の役員は目まぐるしく交代しながら再出発することとなった。

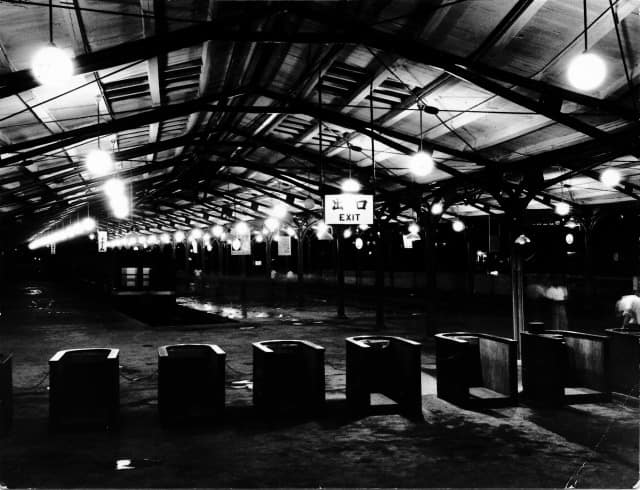

鉄軌道事業

戦前からの懸案だった東横線渋谷駅の改良工事を再開し完成、高島町〜桜木町間が複線化した。目蒲線では目黒駅駅舎の改築が完成した。また、各線で直流1500Vへの昇圧やレールの重量化などでスピード向上を図った。新型車両の導入も進み、輸送力を向上させた。好景気も相まって1955年度からの4年間で鉄道線の輸送人員はおよそ1.5倍に増加した。

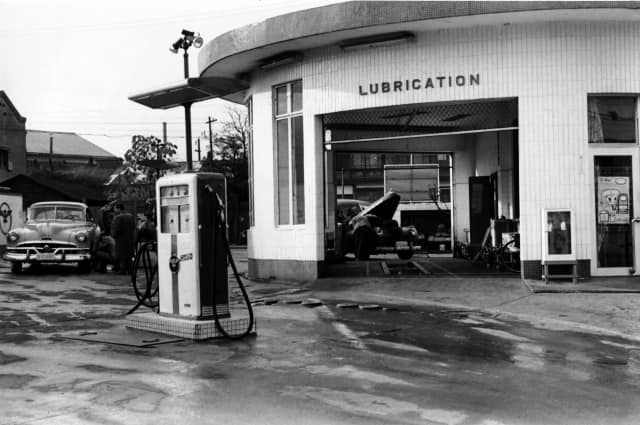

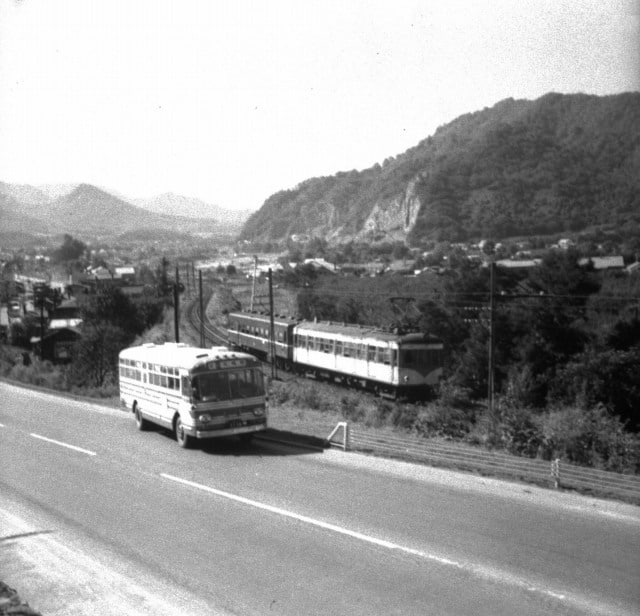

自動車事業

自動車事業(バス事業)は本格的な飛躍期を迎えた。路線網も復旧したほか、都心と郊外を結ぶ新路線の開設も相次ぎ、貸切バス(観光バス)も再開した。増収対策としてガソリンスタンドやドライブインの経営に着手し、観光事業進出の布石ともなった。

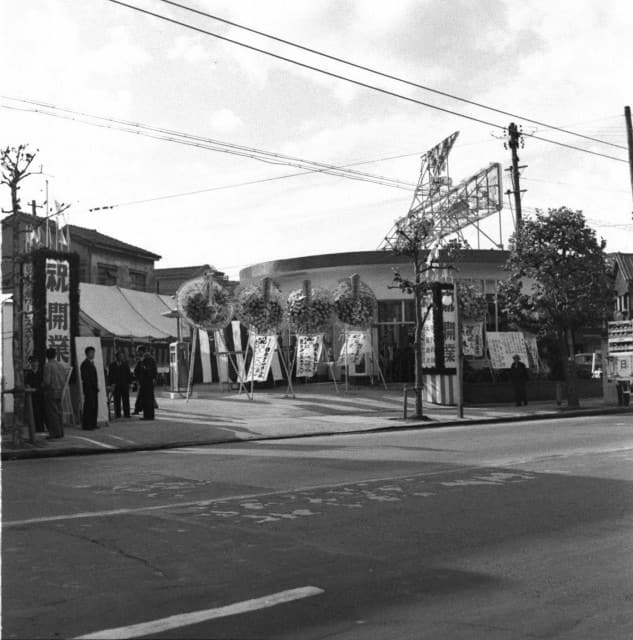

百貨店業と商業施設

渋谷では、東横百貨店が「東横のれん街」を開設したほか、当社は玉電ビルを増築し、1954年に東急会館(のちの東横店西館)として完成させ、東横百貨店を拡張した。また、池袋東横百貨店が開店したほか、日本橋の老舗百貨店である白木屋を合併して拡大路線を鮮明にした。1956年には渋谷駅東口に五島プラネタリウムや映画館などを擁する東急文化会館が完成し、渋谷地下街(しぶちか)の建設も含め駅周辺の開発を進めた。

東急多摩田園都市のはじまり

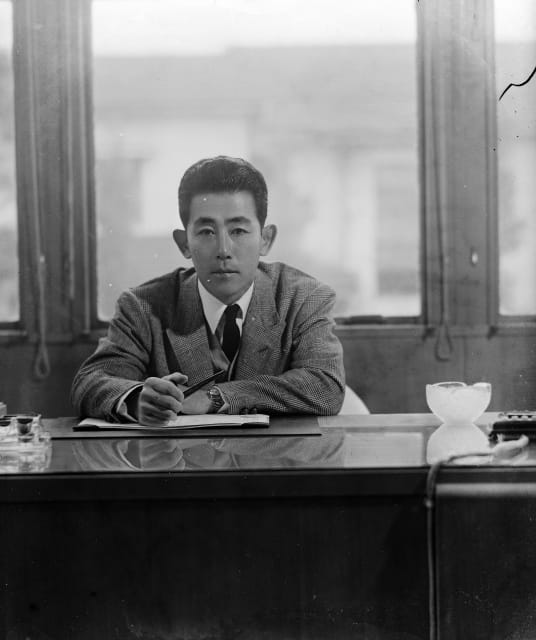

公職追放を解除された五島慶太は1951年に当社に復帰、1954年には慶太の長男五島昇が社長に就任した。追放中も当社の将来を思案していた五島慶太は、鉄軌道とバス事業に安住することなく、国家的見地から幅広く事業を展開することが今後の当社の生きる道であることを唱えた。

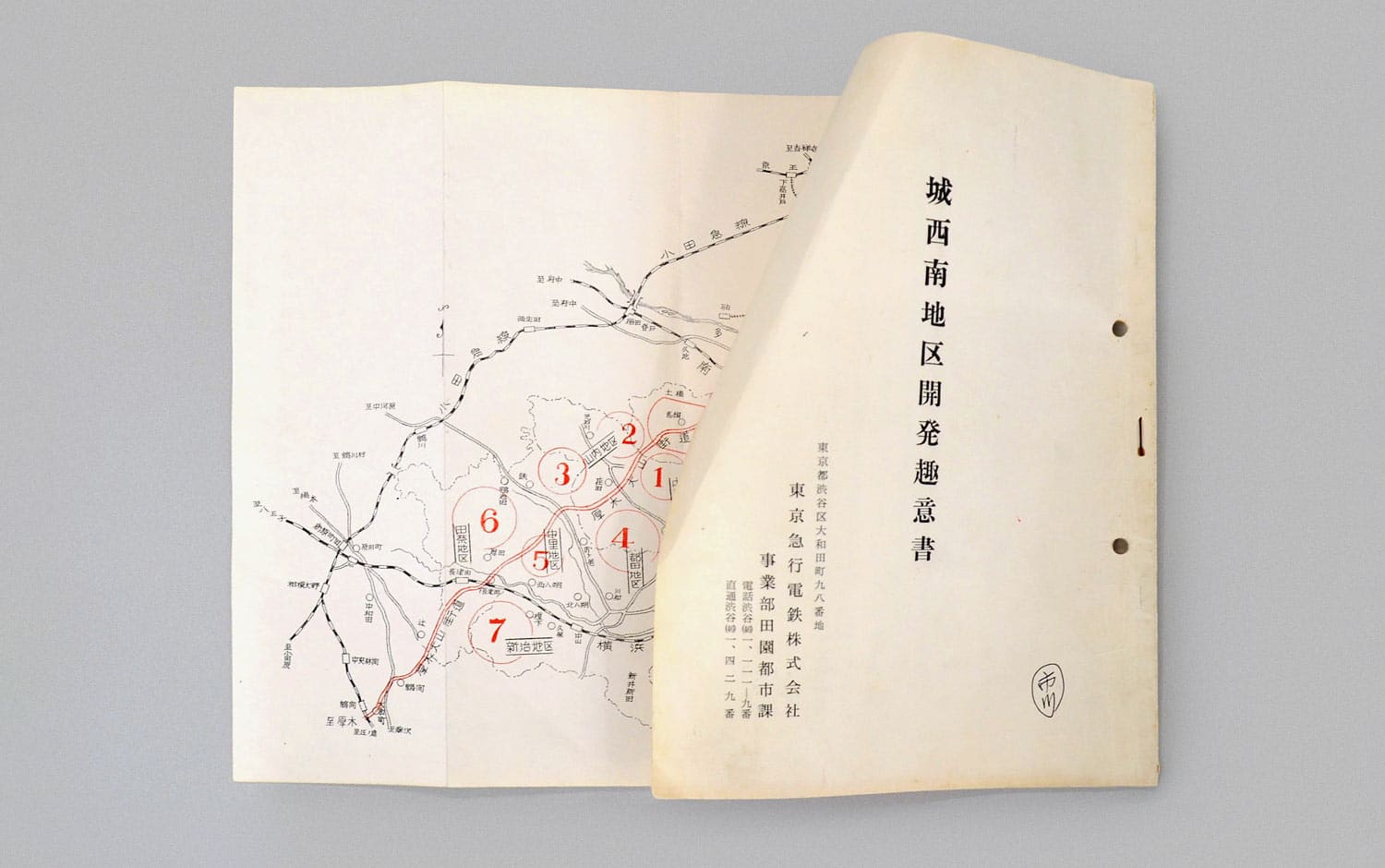

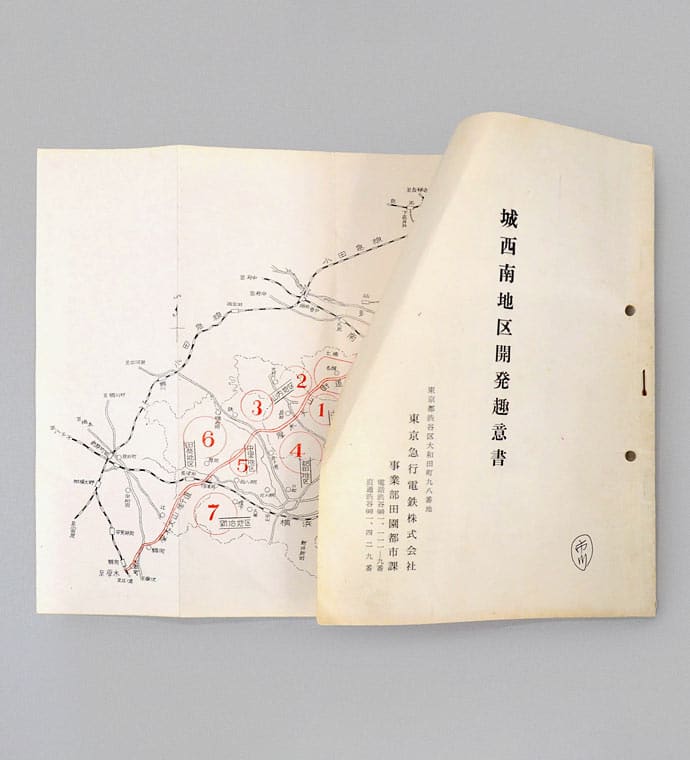

その象徴が、当社の源流である田園都市事業の復活であった。東京都区部の人口膨張で住宅不足が深刻化しつつあるなか、多摩川西南部の広大な未開発丘陵地に着目した五島慶太は、ここに都心との交通幹線を敷くとともに大規模な住宅を開発して「田園都市」を形成することを構想した「城西南地区開発趣意書」を1953年に発表。これが「多摩川西南新都市計画」として具体化され、のちの「多摩田園都市」の開発へとつながっていくことになった。

業務一括代行方式による土地区画整理事業

城西南地区開発趣意書の発表以降、当社は川崎市の宮前地区から土地買収を進めていくが、土地区画整理法の制定を踏まえて地権者と共同で開発を推進することにし、川崎市の野川第一地区で土地区画整理事業を開始した。事業にあたっては「業務一括代行方式」を採用。田園都市事業の復活と多摩田園都市開発の第一歩を踏み出した。

事業拡大と地方への展開

グループ会社の設立や傘下入りによる業容拡大も進めた。沿線外も含め不動産事業を広範に展開すべく東急不動産を設立したのをはじめ、観光事業をへの進出のため、東急観光を設立した。

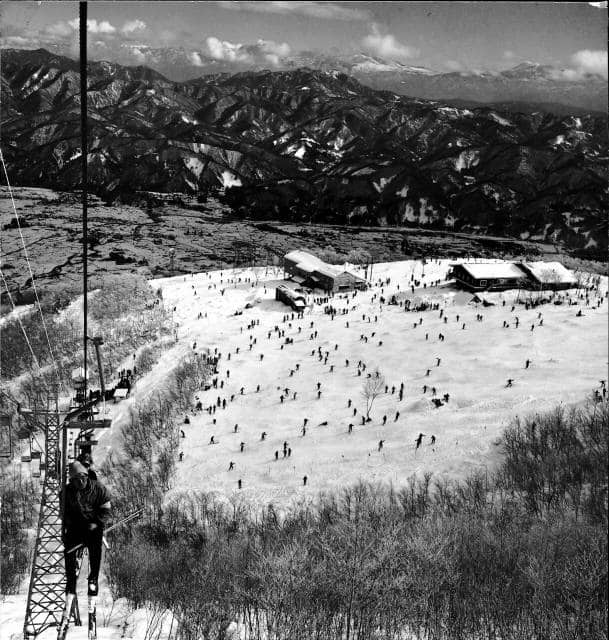

地方では、特に観光資源として有望とされた伊豆半島と北海道への進出を図った。伊豆では伊東~下田間の鉄道敷設免許を取得した。北海道では観光資源を結びつける交通網の整備を構想し、札幌の定山渓鉄道(じょうてつ)をはじめ、道内バス事業者の買収を進めた。この他、上信越においても上田丸子電鉄(上田交通、上田電鉄)などの買収やスキー場経営に乗り出した。

ホテル事業への進出

観光事業の柱となるホテル事業については、ヒルトンホテルズ・インターナショナルと提携して都内有数の国際観光ホテル建設に向けて検討に入った。また、銀座東急ホテルの建設にも着手し、事業の本格化に向かうこととなった。

東急事業団の形成

この時期、製造業各社などへの経営参加や、東映の経営を再建、プロ野球球団の経営も手がけた。また、五島慶太が情熱を注いだ育英事業は、東横学園と武蔵工業大学が統合し、幼稚園から大学までの総合学園となる五島育英会が発足、さらに亜細亜学園の経営も引き受けた。こうして、大東急の再編成後、事業分野や地域を急速に拡大させた当社と傘下各社によって形成された企業集団について、社内では東急事業団と表現したが、マスメディアからは「東急コンツェルン」と呼ばれ、この時期の業務伸張は「怒濤の進撃」とも形容された。

五島慶太の逝去

1959年8月、創立以来長らく経営を率いてきた五島慶太が逝去し、当社は大きな時代の転換点を迎えることとなった。なお、五島慶太の没前には個人で蒐集したコレクションの提供を受け、五島美術館が設立された。