「等々力を歩き、言葉をスパークさせる」歌人・服部真里子が歩き、詠むまちの風景

Urban Story Lab.

2025/9/2

もし歌人がまちを歩き、その場で一首を詠んだら、そこにはどんな光景が立ち上がるのでしょうか。

短歌とは、たった31音の中で風景や心の揺れ、日常のなかにある一瞬の気配をとらえる表現です。そう考えると、まちを歩くという行為と短歌を詠むことはとても相性が良いのかもしれません。

目に入る建物や道、空の色、風のにおい、五感で感じたものがやがて言葉になり、一首のなかに息づいていきます。

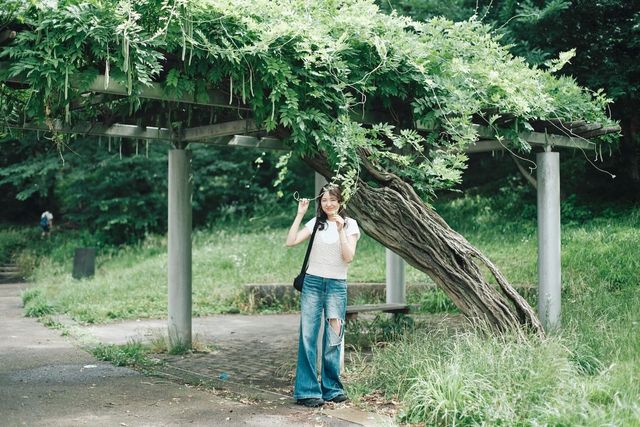

今回の企画では、歌人・服部真里子さんに大井町線・等々力駅周辺を歩いていただき、その体験をもとに一首詠んでいただきました。取材は、等々力渓谷へと続くまち並みを歩きながら進行。

短歌のこと、まちの捉え方、そして言葉をめぐる創作について、ざっくばらんにお話を伺いました。

歌人・服部真里子さん

1987年神奈川県生まれ。2006年、早稲田大学短歌会に入会し、短歌をつくり始める。2013年に歌壇賞受賞。第1歌集『行け広野へと』で、日本歌人クラブ新人賞と現代歌人協会賞を受賞。2018年、第2歌集『遠くの敵や硝子を』刊行。いずれの作品も電子書籍版がある。

X:https://x.com/hanzodayo

等々力の空に浮かんだ言葉を、短歌に落とし込むまで

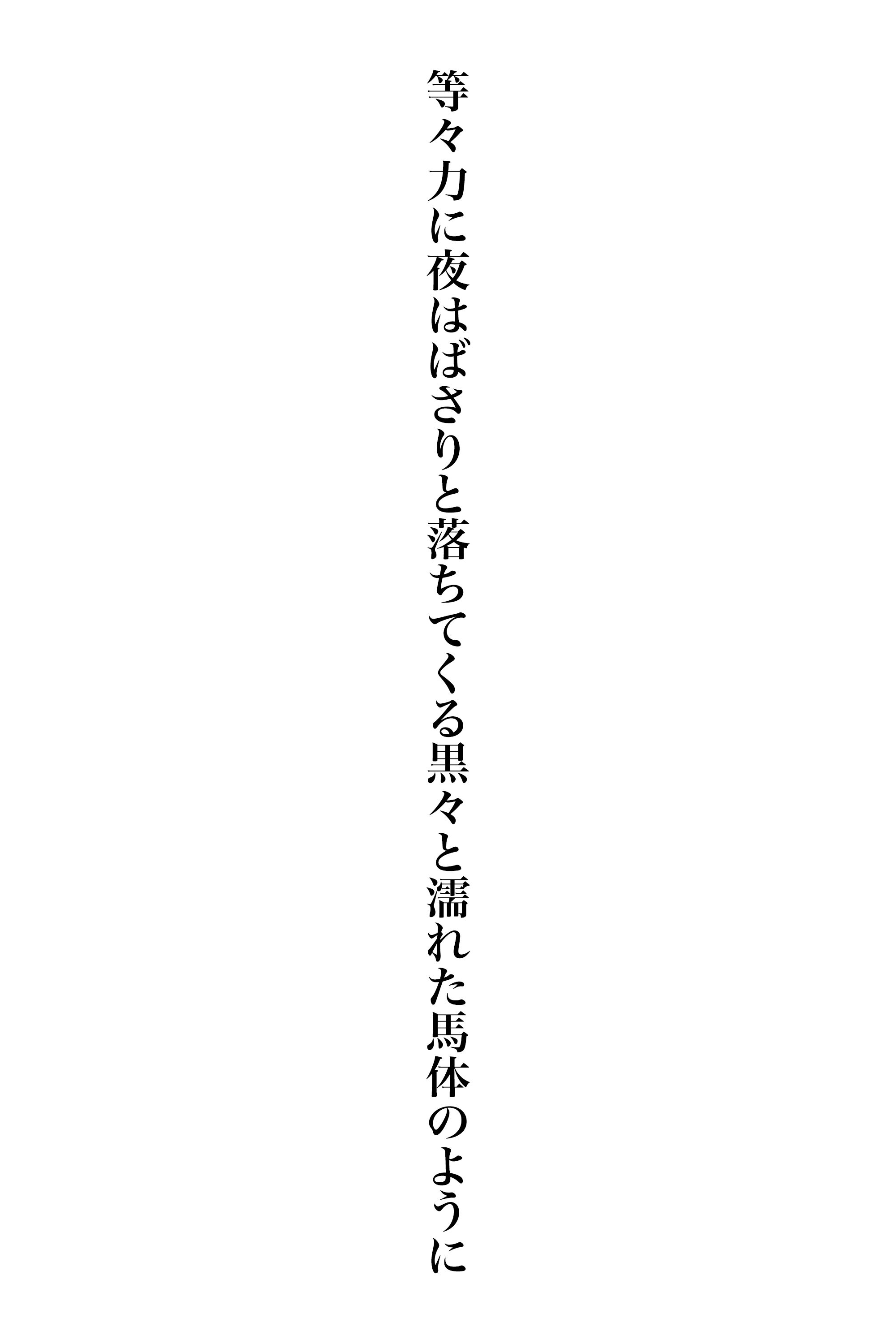

──今回は等々力駅を歩き、この短歌を詠んでいただきました。「等々力に夜はばさりと落ちてくる黒々と濡れた馬体のように」。この歌は、どのような瞬間から生まれたのでしょうか?

服部さん:等々力渓谷を訪れたのは、夕暮れくらいの時間帯だったのですが、川のそばまで降りていって見上げると、そこだけ木がないから、頭上を覆う木の枝にぽっかり穴があいていて、暗い空が見えたんですね。空が高く見えて、相対的に地面がすとんと落ちたように思えました。時間の流れさえ外とは違うような、深い穴の底にいるような感覚があって。

この穴、何か重たいものがどさっと落ちてきそうだな。落ちてくるとしたらなんだろう? と考えたときに、"馬体"という言葉が浮かんできたんです。

──“馬体”という表現に、とてもインパクトがありますよね。“馬”ではなく、“馬体”であることに、何か意図があったのでしょうか?

服部さん:“馬”だと生き物としての存在が強くなるんですが、“馬体”という言い方をすると、少し離れた、不気味で艶のある“物体”としての印象になる。そういった、どこか自分には縁遠いものが、闇の質感と重なって見えたんだと思います。夜が“ばさりと”落ちてくるときの、生っぽくて、ひやっとするような気配。それをたとえると、黒々と濡れた馬体のようだなと感じました。

──言葉の選び方ひとつで、浮かび上がる風景の質感がまるで変わってくるように思います。

服部さん:馬体の表現については、迷いましたね。“黒々と濡れた”にするか、“黒々と濡れて”にするかでも印象が変わりますよね。"黒々と濡れた馬体のように"だと、「夜が、黒々と濡れた馬体のように」落ちてくるという意味になりますが、"黒々と濡れて馬体のように"だと、「黒々と濡れた夜が、馬体のように」落ちてくることになります。意味も手触りもまったく違う。最終的には、“馬体が濡れている”ことでしか出せない艶っぽさを選びました。

──“黒”も、ひらがなではなく漢字を選ばれているのが印象的でした。

服部さん:そうなんです。ここ、「くろぐろ濡れて」にしようかなと迷ったんですよ。「黒々濡れて」だと「々」と「濡」で漢字がつながって読みづらいので、「黒々と濡れて」と「と」を入れなければならない。でも、そうすると字余りになってしまう。ひらがなにすれば、「と」を入れなくて済むので、字余りにならずスムーズに読めるんですね。漢字にすることで、ぐっと重く、ツヤが出る。字面の光沢感というか、“黒”という文字の形が持つ強さもあって。字余りになってしまうんですけど、視覚的なイメージを優先しました。

──たった31音の中で、そこまで細やかに選び取っていくんですね。

服部さん:一文字ごとの調整を何度も重ねます。どうすれば、言葉に艶や質感が出るか。意味よりも触感や光沢を優先することもあります。

──“馬体”という言葉が持つ美しくもどこか不気味な感覚が、このまちの空気とも響き合っているように感じました。

服部さん:等々力って、駅前はとても洗練されているのに、少し奥に入ると等々力渓谷の深い自然がある。その間にある断絶や余白が、この歌の背景にあると思います。

言葉の種をスパークさせて短歌を作る

──服部さんは普段、どんなふうに短歌を作っているのでしょうか?

服部さん:私の場合、言葉から入ることが多いですね。私にとって短歌は自己表現というより、「言葉同士の組み合わせでどんな景色が立ち上がるか」を試してみる行為に近いんです。料理とか、手芸みたいな感覚に近いかもしれません。

──では、言葉そのものが素材になるわけですね。

服部さん:そうですね。日々の中で耳にしたり、読んだりして気になった言葉が自分の中に“種”みたいに溜まっていって、それがあるとき、ふとした風景や空気と結びつくと、一気に芽が出る感覚があります。言葉同士がぶつかりあって、スパークするみたいな感じですね。火花みたいに、言葉と風景と自分の感覚が一瞬でつながるときがあるんです。

──スパークというのが良い表現ですね。そのスパークが、短歌のはじまりになるのですね。

服部さん:はい。「あ、これだ」っていう閃きのようなものですね。今回の“馬体”もそうでした。知っていたけれど、自分の中ではまだ使われていなかった言葉。それが等々力の空と合わさったときに、急にぴたりとハマる感覚があったんです。

──たしかに、“馬体”って、言葉としては知ってはいるけど、日常会話ではなかなか使わない言葉ですよね。

服部さん:そう。ちょっと距離があって、でも艶がある。そういう“ズレた”言葉に惹かれるんです。私はどちらかというと左脳型なので、美しい風景などに心惹かれて五感から言葉を立ち上げるよりも、言葉そのものの響きや質感に心惹かれて言葉から言葉を立ち上げることの方が多いんです。だから短歌を作るときも、音や景色というよりは“言葉の触り心地”みたいなものを起点にしています。

──まちを歩くときも、視覚より言葉を探しに行っている感覚に近いのでしょうか?

服部さん:そうですね。名詞を拾いにいく感覚です。木の名前、虫の名前、店の名前などなど。まちの中に潜んでいる固有の言葉を見つけるのが楽しい。まちというより、まちの中に落ちている言葉と出会う感じです。それらを持ち帰って、自分の中で並べて、組み合わせて、言葉の上にしか構築できない世界を立ち上げていく。

──等々力を歩いていて、他にも惹かれる言葉がありましたか?

服部さん:はい。まず「等々力」という駅名が、すごくいいなと思いました。振動や音が含まれていて、“ばさり”という語感との相性も良かった。闇が落ちてくる感じ、空間が開くような気配とも重なった。なので駅名そのものが、もう短歌の一部になっていたように感じます。

短歌の一歩目は他の人の短歌を読むこと

──東急線沿線のまちについて、何か印象はありますか?

服部さん:東急線はよく利用しているのですが、駅とまちが近いところが良いなと思っています。他の路線だと、駅ビルがあってその先にまちがある、という構造が多いけれど、東急線は生活のすぐそばに駅がある感じがしますね。鉄道会社として、まちと一緒に育っていこうという意志を感じるというか。駅があるからまちが発展したのではなく、まちの一部として駅が呼吸している。そんな印象を受けました。

──たしかに、生活に地続きな路線という感じがありますよね。

服部さん:今回の等々力のように、駅を降りてすぐ公園があって、夜になると闇がある。そんな場所があるのも東急線らしいなと思いました。表通りは洗練されていても、すぐ裏には自然があって、ちょっと怖いくらいの断絶がある。そのギャップも含めて、すごく詩的というか、歌を作るにはとても魅力的な場所でした。

──最後に、もし読者の中で「短歌を始めてみたい」と思った人がいたら、どんなふうに始めるのがいいと思いますか?

服部さん:まずは、人がつくった短歌をたくさん読むことだと思います。いろんな人の短歌に触れて、「自分が何に惹かれるか」を知るのが、最初の一歩になるはずです。おすすめは、アンソロジーを読むこと。たくさんの作者の短歌が並んでいるので、自分の感性に合う言葉やトーンに出会いやすい。たとえば『桜前線開架宣言』(左右社)という本は、50人分の歌が載っていて、入り口としてぴったりだと思います。

──読むことで、自分の短歌への感性を育てていくというのが、作る上での第一歩になるんですね。

服部さん:はい。他の人の短歌に触れて初めて、自分の中に短歌を出力するための回路ができると思うんです。言葉は常に自分の外にあります。他の人の短歌を読んで、「この人はこう思ったのか」あるいは「この人はこれをこういうふうに言うのか」と気づくと、「私も同じように思うな」とか「私はむしろこう思うな」とか、「私だったらこういうふうに言うな」とか、どんどん思いつくようになる。自分の外にある言葉が、自分の言葉の種になるんですね。それが、短歌づくりの最初の一歩になると思います。

等々力のまちを歩きながら服部真里子さんが詠んだ、「等々力に夜はばさりと落ちてくる黒々と濡れた馬体のように」という短歌。等々力渓谷の闇と洗練されたまちの雰囲気が同時に立ち上がり、その感触と余韻を丁寧に受け止めた一首です。

東急線沿線は、駅とまちが一体となり、生活の匂いと自然の気配が混じり合う独特の空間である。そんな身体感覚を持って歩くことこそ、短歌の素材を見つけることにつながるのだと、服部さんは教えてくれました。

--

編集/ヒャクマンボルト

インタビュー・文/高山諒

撮影/Ban Yutaka

掲載店舗・施設・イベント・価格などの情報は記事公開時点のものです。定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

Urban Story Lab.

まちのいいところって、正面からだと見えづらかったりする。だから、ちょっとだけナナメ視点がいい。ワクワクや発見に満ちた、東急線沿線の“まちのストーリー”を紡ぎます。