東急線沿線にある、なんてことない100mの道。

そんな道も、専門家と歩けば一変します。電柱の脇、シャッターの上、看板の角。

見過ごしていた日常の風景が、専門家の視点を通すことで、じわじわと面白い風景に変わっていく新しい街歩き、「知の散歩」。

今回の舞台は、世田谷線・山下駅。駅を出てすぐの山下商店街を一緒に歩くのは、グラフィックデザイナー・下浜臨太郎さん。

注目するのは、街にあふれる“文字”です。看板の文字、並び方、色あせ具合に込められた時間。果たして、何気ない文字の向こう側には、どんな景色が広がっているのでしょうか。文字から街を読み解く「100m散歩」、はじまります。

下浜臨太郎さん

広告企画やグラフィックデザインの仕事の傍ら、観察を通した独自のプロジェクトを行う。町工場を音楽レーベル化する「INDUSTRIAL JP」や、古い街にある看板を観察し、その文字をフォント化するプロジェクト「のらもじ発見プロジェクト」メンバーでもある。

Instagram:https://www.instagram.com/lynnximo/

米村紗希さん

アパレルや広告の分野で活躍するモデル。カルチャーが好きで、音楽や映画などに造詣が深い。今回の散歩のMCを務める。

Instagram:https://www.instagram.com/ynskily/

ひと文字のデザインに込められた、お店からのメッセージ

MC:今日はここ、山下駅から続く山下商店街の100mを、お店の看板などに使われている文字のデザインに注目しながら散歩します!

下浜さん:よろしくお願いします!さっそくですが、気になる文字が目に入ってきました!

MC:早くないですか!?

下浜さん:注目すべきは、「焼」の一文字。右半分をよくみると店名にもある「ダービー」のカタカナが組み合わさって漢字が形成されているんです。

MC:本当だ!完全に見落としていました。

下浜さん:漢字、ひらがな、カタカナ、という3種類の文字を発明した日本だからこそできる技ですよねー!ダービーだよ、と言われたらギリギリ読めるのがおもしろい。デザイナーさんの工夫とこだわりを感じますよね。一文字にここまでこだわっているから、文字からこのお店の料理へのこだわりも感じたりしますね。文字を組み合わせて一つのシンボルにする「モノグラム」という手法も、調べてみるとおもしろいですよ。

MC:文字から料理へのこだわりまで読み取る目線、とても新鮮です。口コミだけじゃなくて、今度から看板にも注目してみようかな。

下浜さん:ここのからあげ屋さんの文字も見てみましょう。

MC:たしかに、文字からなんだか荘厳な雰囲気を感じますね。

下浜さん:このお店の文字は、おそらく既存の文字ではなく、オリジナルでロゴタイプを開発したものだと思います。手書き風で味がありますよね。“昔からの伝統がある雰囲気”を文字デザインでつくりだしています。

MC:そういった雰囲気が伝わってくるポイントは?

下浜さん:「筆文字」だからだと思います。筆で書かれた文字。

MC:店名に「元祖」という単語が入っているだけあって、筆文字チョイスなんですかね。

下浜さん:長らく日本では墨を使って筆で文字を書いていました。お習字とか書き初めのアレですね。近代に、印刷物を通して文章を読んだり、コンピューターの画面上にあるデザインされた文字を読むようになりましたが、それは日本の長い歴史の中でもごく最近のことですよね。なので、日本人にとって筆で書かれた文字というのは、それこそ奈良や平安時代より前から存在する文字の形状の基本形なんだと思います。

MC:なるほど、そんなに古くから…。

下浜さん:ですので、「元祖」には、とても相性がいいんです。私がデザイナーだったとしても、筆文字を使って老舗感を出すことは有効だと考えると思います!お店に使われている文字は、お店側からのメッセージを想像できて面白いですよ。

MC:文字のデザインを見て楽しむとき、最低限知っておくとよいことってありますか?

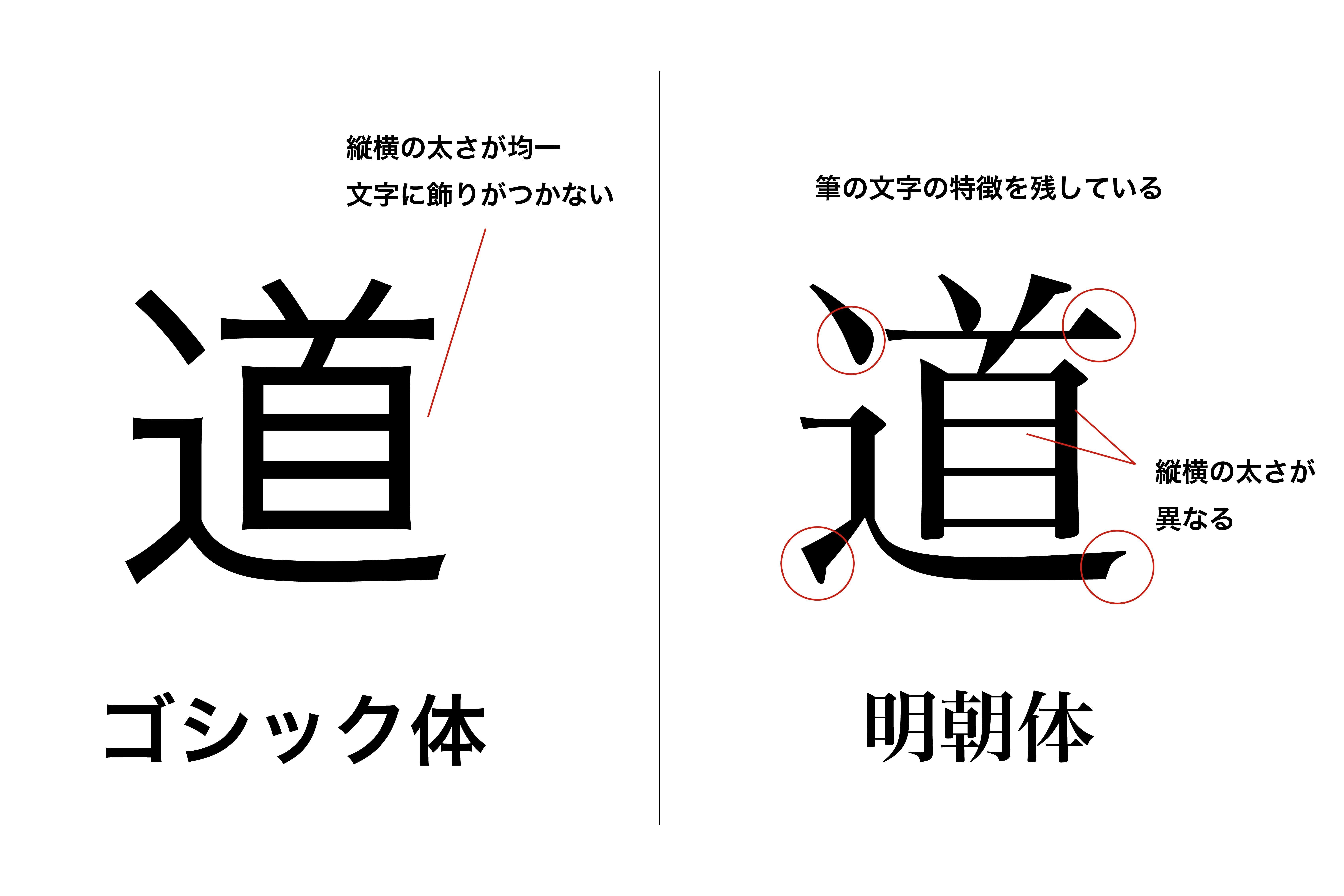

下浜さん:そうですね。普段目にする文字は大きく「明朝体」と「ゴシック体」に分かれます。まずは、どちらに似ているかを見てみるのがいいんじゃないかな。

MC:それなら、普段からでも意識できそうですね。

下浜さん:明朝体は、筆の流れをデザインにしっかり残しています。文字の太さが部分によって変化していて、いわゆるトメ・ハネ・ハライがわかりやすいですよね。漢字やひらがなの持つ伝統的な形を残しているので、情感があります。逆に、ゴシック体は線の太さがある程度均一です。メリハリがなく情感がない分、視認性が高いので読みやすく、シンプルで親しみやすい印象になります。

下浜さん:筆文字は明朝体でもゴシック体でもないのですが、筆の筆跡を元に明朝体がデザインされていることを考えると、明朝体は筆文字がルーツと言えそうです。

MC:明朝体って、筆がルーツだったんですね。

下浜さん:そこから、さらに要素を削ぎ落としてシンプルにした形状がゴシック体。それぞれが、どのような場所で使われているかを観察するのはおもしろいですよ。明朝体は、小説など情感を残したい書籍や、公文書や論文など格式を重んじる文書で使われていますよね。逆に、ゴシック体はウェブページや、案内看板など、誰もが読みやすく書かれた情報の入ってきやすさを優先したメディアに使用されています。

使われている文字から、お店の歴史が読みとれる

MC:あ!すごく歴史を感じる看板の文字を見つけました!

下浜さん:これは趣深い文字ですね!この看板の右側の「室まち」の文字は、おそらく「行書体」もしくは「草書体」です。漢字をさらさらと流れるように書いたときに筆跡がつながりますよね。その形状を生かした書体ですね。昔ながらの老舗に使われていることが多いんです。

MC:さきほどの明朝体よりも筆の文字っぽいですね!

下浜さん:筆の流れがよりはっきりと残っていますよね。さらには、漢字をさらさらと崩して書いたことから、ひらがなが生まれたことを考えると日本の文字の長い変遷を感じられて楽しいです。日本語はもともと縦書きだった文字です。縦書きにさらさらと走り書きするときれいにつながります。文字を横向きに組むことが多くなったのは近代からですよね。

MC:ということはすごく歴史があるお店ってことかも。お店の方にもお話しを聞いてみましょう!こんにちは~!

店員さん:はい、いらっしゃい。

MC:こちらのお店看板に使われている文字のデザインを見て素敵だなって思ったのですが。

店員さん:ああ、あの看板ね。うちは1950年創業で、その時から看板の文字は変えてないの。1993年に一度ビルを建て替えたのだけど、その時も文字だけは変えず、あえて残したままにしたの。

MC:創業75年!正真正銘の老舗ですね!文字を見ただけでお店のストーリーが読み取れた!

菓子司 室まち

・住所:東京都世田谷区豪徳寺1-45-9

・電話番号:03-3420-7832

・営業時間:10:00~18:00

・定休日:水・木曜

看板屋さんの手書き文字に、大興奮!

下浜さん:お!これはすごくいい文字を見つけましたよ!「おもちゃのとばり」。まさにわれわれが集めていた“のらもじ”そのものです!

MC:他に見ない独特な文字が可愛いですね!そもそも下浜さんたちが集めていた“のらもじ”ってなんなのでしょうか?

下浜さん:“のらもじ”とは、街で見かけるちょっと個性的な文字のこと。まだグラフィックデザイナーという職業がはっきりと確立されていない時代に、看板屋さんやお店の店主自らが手書きでつくったオリジナルの文字なんかが多いですね。恐らくこの文字も、看板屋さんが書いたんじゃないかな?

MC:プロじゃない人が作ったからこその味わいがあるんですね。

下浜さん:この文字のおもしろいのは「お」「も」「ち」ですね。斜め右上に向かって伸びる横棒に注目してみてください。三つの文字の横棒はどれも同じような角度や、同じような形で段々と細くなっています。これは作者が意図的にデザインしてそうですね!

MC:さっそくたしかめてみましょうよ!ごめんくださ〜い!

店員さん: いらっしゃいませ。

MC:看板の文字のことをお聞きしたくて…。

店員さん:あれは創業時に看板屋さんがつくったの。

MC:本当に看板屋さんがつくってた…!

店員さん:うちは1958年創業で私は2代目なんだけど、あの看板の文字は半世紀以上変わらずここにあるってことになるわね。最近は個人経営の街のおもちゃ屋さんも少なくなっているから、うちみたいな店構えも珍しいかもしれない。

下浜さん:かつての街の雰囲気が文字から感じられて、とっても魅力的です。こういう文字が大好きです。お店をずっと続けるのは大変だとは思いますが、いつまでも残っていてほしいですね…。

おもちゃのとばり

・住所:東京都世田谷区豪徳寺1-42-11

・電話番号:03-3420-5428

・営業時間:12:30~17:30

・定休日:水曜(臨時休業あり)

文字から想像を膨らませれば、街歩きはもっと楽しくなる

MC:いやあ~。たった100mでも、文字に注目すると街がより魅力的に感じます。

下浜さん:看板に使用する文字のデザインや選び方にはお店の方の思いが詰まっています。文字のデザインを見ればお店のコンセプトや売り、ターゲットとなるお客さんの姿がなんとなく見えてくるものです。文字を見て「このお店にはどういう背景があるのだろう」と、想像を膨らませるのが街歩きで文字を見る楽しさのひとつですね。ときどき今日みたいに面白い文字を見つけたらお店の方に突撃してお話を聞いたりしています。

MC:今日見つけたような面白い文字って、どんなところに多いのか、傾向はあるんですか?

下浜さん:普段見慣れない文字を見つけるためには、脇道に入ることがコツ。大通りから少しそれて古い商店街や路地裏に入ってみると、個人経営のお店も残っていて、そういったお店には個性がある面白い文字が多いですね。あとは、ローカルな街のお店にはオリジナルの文字が多い傾向があります。それらの文字が制作されたころは、デジタルフォントや、そもそもデザインするためのコンピューターがなかったりして、看板屋さんは既存のフォントを使わずに、それぞれ自分の手でデザインしているからだと思います。

MC:ということは、東急線沿線は個性的な文字が溢れているかも!?

下浜さん:そうですね。まだまだたくさんあるんじゃないですかね!その街にどんな文字があるかは、インターネットで検索してもなかなか出てきません。街歩きは、自分で実際に歩いて体験して発見することが醍醐味。そこで見つけたものは、自分だけが見つけた貴重なものという感じがして気分があがりますよ。たまには少しローカルな駅で降りて文字に注目してみると、いつもと違う景色に出会えるはずです。

--

MC/米村紗希

文/菱山恵巳子

写真/Ban Yutaka

編集/ヒャクマンボルト

掲載店舗・施設・イベント・価格などの情報は記事公開時点のものです。定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

Urban Story Lab.

まちのいいところって、正面からだと見えづらかったりする。だから、ちょっとだけナナメ視点がいい。ワクワクや発見に満ちた、東急線沿線の“まちのストーリー”を紡ぎます。