東急線沿線の駅にまつわる人やお店、エピソードを、東急線沿線にゆかりのある方々にエッセイ形式で執筆いただく本企画「あの駅で降りたら」。

今回は、編集者の野村由芽さんが、池尻大橋駅をテーマに執筆します。

池尻大橋は野村さんがかつて暮らした街。けれど、その地を離れたあと、池尻大橋を「わたしの街」と呼ぶことにためらいを感じていた野村さん。でも、街への思いは、誰かと比べるものなのか。わたしのなかに残っている街への感情は何なのか。それを確かめるために再び池尻大橋を訪れて気づいた、「街」と「わたし」の距離感を紐解きます。

野村由芽(のむらゆめ)

1986年生まれ。編集者。カルチャーメディア「CINRA.NET」の編集、企画、営業を経て、2017年に同僚の竹中万季と共に“自分らしく生きる女性を祝福するライフ&カルチャーコミュニティ”「She is」を立ち上げ、編集長を務める。2021年4月、竹中万季と共に株式会社ミーアンドユー(me and you, inc.)を立ち上げる。個人と個人の対話を出発点に、遠くの誰かにまで想像や語りを広げる活動を行う。

X:@ymue

Instagram:@ymue

--

「わたしの街」というものがあるとしたら、それはどういう街だろう?もちろん、街は誰かが所有できるものではない。それでも、あくまでも感覚的な部分で、「自分の街」だと腑に落ちる街もあるのではないかと思う。たとえば今暮らしている、あるいはかつて暮らしていたという事実は、そう思える一つの大きな理由になるだろう。けれど、2014年から2018年まで暮らしていた池尻大橋のことを、「わたしの街ではない」とどこかで思っていたのだった。どうしてだろう。

「池尻」は、仕事に夢中で、深夜3時に会社の近くでラーメンを食べてから徒歩で帰ってきていた街。池尻は、酔っぱらいながらパン食い競争みたいに桜の花を食べてしまった街。そのお詫びみたいに、路上に落ちていた桜の枝を拾って、会社に持っていって、みんなでオフィスでお花見した街。池尻は、以前のパートナーと暮らしていた街。思い返せばいくつものとるにたらない美しい小さな記憶が蘇ってくるのに。

18歳で上京したわたしは、地元に対しても近しい感情を抱いているのだった。むしろ、まったく関わりのない街ではなく、なまじ住んだことのある街だから、そこを離れてしまったから、そう思うのだ。

関わり続けることができていないのだから、「わたしの街」ではないのだと。わたしはもうここにいないのに、そこで暮らしている人がいるのに、離れた自分はそんなことを言ってはおこがましいと、どこかで内罰的にすら思っている感覚がある。わたしはただ、人生のいっときを、通りすぎただけ。

けれど、街への思いは、誰かと比べるものなんだろうか。わたしのなかに残っているのは、この街に対して本当に、突き放してしまっておしまい、という寂しげにさっぱりとした感情だけだろうか。そんなことを確かめたくて、「わたしの街」ではなくても、かつて暮らした街を、歩いてみようと思った。

東急線に乗り込むと、鮮やかなカナリア色に髪を染めた、初老の女性に見える人が目に入る。めいめいが、好きな服装をしていると感じられる装いでそこに立っている姿を見ると、うれしくなるし、安心もする。わたしは18歳で上京する以前、前髪を切りすぎて他校生から「カッパ」とささやかれたり、まぶしい赤のトップスに緑のスカートをあわせて、すれ違う人たちに二度見、三度見されたりしたことをよく覚えている。

今振り返れば、思春期の自意識によって過剰にそう感じていたところが大きかったと思うし、めいっぱいの愛情で、おかしみながら受けとめてくれる友達だってたくさんいた。根拠のない自信ゆえに、その視線をむしろ誇らしく受け取ってすらいた。けれど同時にどこか窮屈で、うっすらと疲れていた。かと言って、がまんして、着たい服を着ないことも選べなかった。人間はいつだって矛盾した気持ちを抱えている。

時に周りの人が首をかしげても、自分が選ぶもののことをわたしは大好きだった。身近なところから「こうあるべき」という境界線をおし広げて、息のしやすい可能性を増やせるといいなと考えていた。自分が自分でいるという理由で、二度見や三度見されることのない街で生きていけるといい。それがこんなふうに電車に揺られて、わたしが東京に出てきた理由のひとつでもある。作家・歴史家・アクティビストのレベッカ・ソルニットは『ウォークス 歩くことの精神史』のなかで、都市部の魅力は、匿名性や多様性のつながりによって、誰もが孤独な散策者になれるところであるといったことを書いていた。カナリア色の人を見ながら、そんなことを思い出す。

とはいえこんなふうにきらきら光る、けれど退屈な海を眺め続けるみたいにして、電車に乗りながらぼんやりと景色を眺めることはずいぶん減った。だいたいは、手元の携帯を見てしまったりして。電車に乗り込み一瞬で携帯に視線を落とすとき、わたしたちはまるで隣の人と自分が永遠に無関係であるように、互いの間に境界線をひく。自分がこの風景の一員であるということも、当たり前に拒否しているみたいだなと思うことがある。いいとか悪いとか決めつけることはできない。わたしもかなりの移動時間を、そんなふうにして過ごしているのだ。

久しぶりすぎて渋谷から急行に乗ってしまった。三軒茶屋駅から一駅戻って、池尻大橋駅の改札を出る。北口の階段を登って、かつて住んでいた家の方向をめざす。

地上に出ると、国道246号の車たちがゴォォ……パァッパァー……と勢いよく通りすぎる。上空にはとぐろを巻いた大橋ジャンクションがそびえたち、その様子から池尻と聞けば、交通量の多さや空気質の悪さを思い浮かべる人も多いかもしれない。武蔵野台地の河川流域部で、比較的低地となっており、大気が滞留しやすい地形でもあるそう。けれど、わたしにとっての池尻の象徴は、なによりも、誰よりも、目黒川緑道だ。

北沢川緑道と烏山川緑道の合流地点からはじまる、506メートルの遊歩道。11年前、20代半ばにさしかかった頃、この緑道を歩いたことで、ここで暮らすことを即決し、きっといい暮らしになるだろうと確信した。というより、そうするのだという心からの励ましをもらった。そのぐらい季節折々の花の咲き乱れることがもたらすよろこびの、かけがえのないこと。せっかくだから、2025年5月18日に咲いていた花たちのことを記録しておく。

・今まさに飛び立つ鳥のような見た目の紫のアヤメ

・上向きの花が景気のよさを感じるクレオメ

・透き通る音色で朝食の時間を知らせてくれそうなまあるいベル型のカンパニュラ

・こっそり口に含みたくなるお菓子みたいなビオラ

・見かけるたびにちょっぴり触って、手のひらの匂いをかいでいるんですと知人がこっそり教えてくれたローズマリー

・鼻内部のかたちがわかるほど芳香な便りを届けてくれる薔薇は5月の王者

……

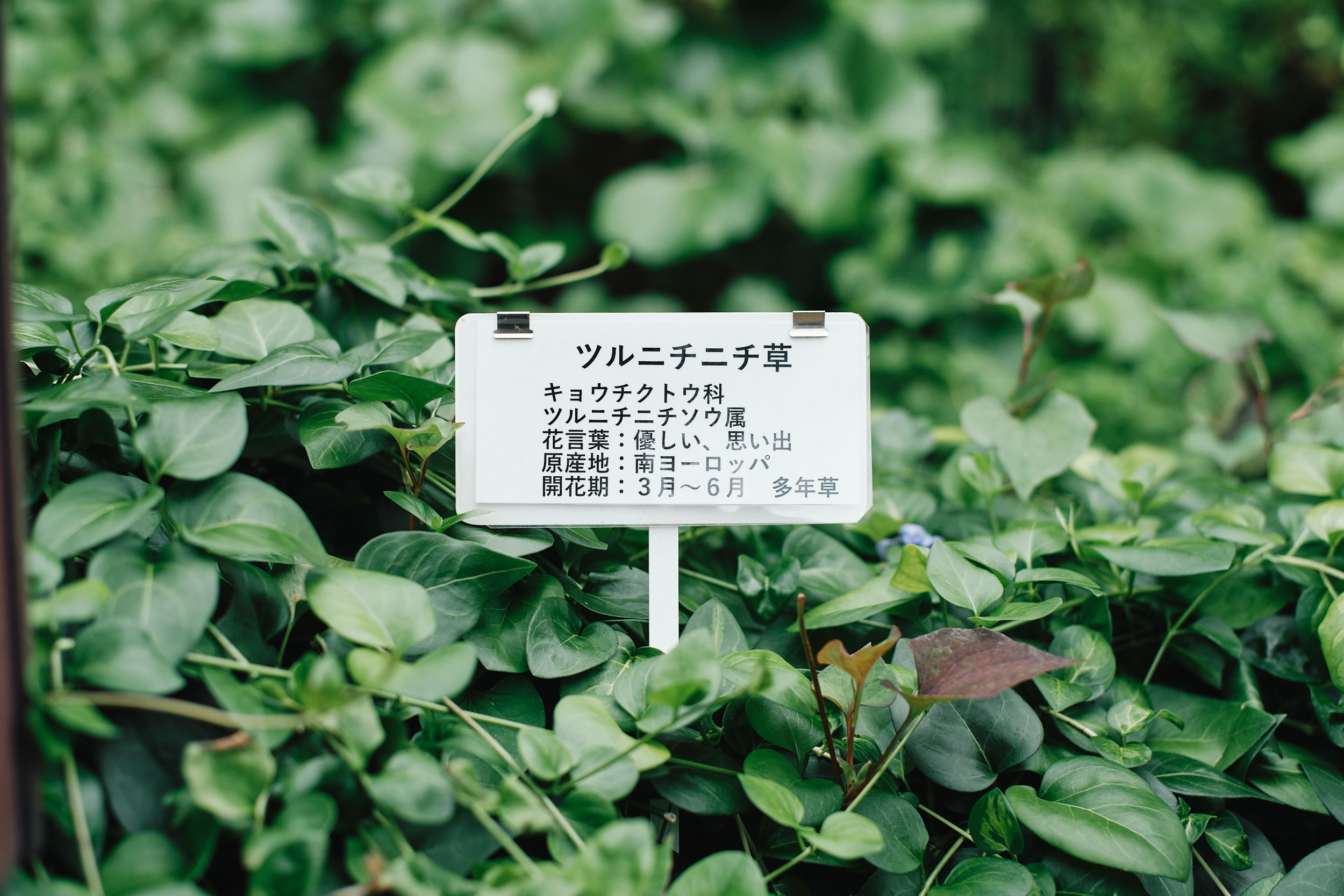

管理しているのは、グループ四季という植物コミュニティ・ボランティアチームだそう。心頼もしい、すがすがしい名前。花の種類ごとに立てかけられた札に、花言葉が書かれていることに気づく。「ツルニチニチ草 花言葉:優しい、思い出」。いちばんはじめに目にしたものが、今の自分にぴったりだというのは、人生でもっとも頻繁に起きる偶然のひとつ。

緑道にはせせらぎも流れていて、鯉や鴨も元気そうに泳いでいる。10年前は、白鷺や亀もよく見かけていた。そんなことを懐かしく思いながら、水中で餌をついばんだり、サファイア色の混じる羽の手入れをしたりしているカルガモのつがいを微笑ましく観察していたところ、事件は起こった。

反対方向から歩いてきた3人組の一人が「鴨かわいい」と口にした瞬間、どこからともなく一羽のカルガモが「グェエエエ!!!!」と口を大きく開けて、人間たちの間を縫って闖入(ちんにゅう)し、カルガモのつがいに突撃した。いわば、カルガモ流の飛び蹴りだ。

つがいに見えたカルガモコンビはカルガモトリオに変貌し、水中を飛び出し遊歩道を練り歩きはじめた。いっときの横断ではない。人間のために整備されているとわたしが勝手に思い込んでいた遊歩道を、3羽のカルガモたちが「グェッ」「グェッ」「グェッ」と輪唱しながらゆうゆうと歩いていく。「ここ、世田谷区だよね…?!」「嘘でしょ…?」などと言いながら、人間たちのほうが避けている。

わたしはすっかりどきどきしてしまって、遊歩道は人間のものだと境界をひいていた自分が恥ずかしい。「わたしの街」という所有の概念も、「こうあるべき」の境界も、もっと溶け合ってしまったほうがよいものが多いはずと思っているつもりだけれど、結局「所有している」側はこんなふうに、「自分のものだと思っている」という感覚に無自覚なのだ。それをカルガモたちが教えてくれたことに、胸がすく。カルガモありがとう。もう見えなくなってるけど……。

興奮さめやらぬまま、とはいえカルガモたちも去ってしまったので、もともと目指していた、かつて住んでいた家を一目だけでも見たいと足を伸ばそうとする。けれどそれはあんまり褒められた行為ではないだろうな。今住んでいる人が、誰かが自分の家をじっと見ていることに気づいたら怖いよな。と思いながら、武田百合子の単行本未収録エッセイ集『あの頃』に、寺山修司が他人のアパート付近をうろついたことにより、数回警察に突き出されたことが新聞沙汰になっているという話があったことを思い浮かべた。やっぱりじろじろ眺めるのはやめておこう。もう帰ろうと思った矢先に、後ろのほうから声がした。

「この前、久しぶりに実家に帰ったんだけどね。久々に帰ると、自分の家じゃないみたいだなって」

「寝たら着いてるから、宇都宮に帰るときは、宇都宮線一択だよ」

わたしと同じ地元。思わず振り返って、話しかけたくなるのをぐっとこらえる。緑道から少し逸れたところにある階段を、振り返らずに登っていく。

“20年前にわたしも宇都宮から上京してきて、ときどき宇都宮に帰ります。帰るたびに大切な思い出に胸が鳴るからこそ、この街を離れ、この街で暮らす人たちに流れてきた時間を知ろうとしてこなかった自分にとってここはもう、「わたしの街」じゃないのかもしれない、そんな資格はないのだと思います。けれど今日、数年ぶりにかつて暮らしていた池尻の街を歩いてみて、ふと思ったことがありました。

ある街を「わたしの街」じゃないと思い込んでいたのは、時間が経ってからのその街を歩き直したとき、自分の心がちっとも揺れなかったら、この街と無関係であるとたやすく断ち切れてしまう自分だったら、どうしようと怖かったのかもしれません。だから自分から、心を閉じていたのかもしれません。

けれど、カナリア色に髪を染めたあの人。四季の祝福をひたすらに乱れうちしてくる花々。心のままに堂々と好きな道を進んでいった3羽のカルガモたち……。暮らしたことのある街。どんなにささやかでも、思い出のかけらがたったひとつでも宿った街。通り過ぎたことのある街のすべてに対して、わたしは、わたしの街だとか、わたしの街じゃないとか、本当は思わなくてもよかったのかもしれません。目や、耳や、心を閉じさえしなければ、わたしはこの風景の確かな一員として生きていけるのだと、この街は思い出させてくれました。”

手紙を書くみたいに、心のなかで二人に話しかける。すっかり日も暮れている。今日の仕上げに、目黒天空公園に駆け込みたくなった。その存在の地味さが天空行きの秘密の乗り物として最適だと思っているエレベーターに登って、周囲400mあるという、大橋ジャンクションの屋上を活用した天空の公園に辿り着く。排気ガスや騒音の低減といった周辺地域の環境対策のため、2013年に完成した一息つくための場所。無数の人が行き交う大都市だからこそ、この風景に溶け込み、眺める主体として深い息で生きていける人もいる。

そういう自分にとって、喧騒と緑地の境界が溶け合うこの街は、やっぱり確かに「わたしの街」だったのかもしれないし、やっぱりそうじゃないかもしれない。こうやってうだうだ揺らぎ続けること自体が、この街を離れてしまっても、あの街を本当には忘れないための、ひとつの手の伸ばし方なのかもしれないと思うのだった。

--

文 /野村由芽

写真/Ban Yutaka

編集/菱山恵巳子(ヒャクマンボルト)

掲載店舗・施設・イベント・価格などの情報は記事公開時点のものです。定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

Urban Story Lab.

まちのいいところって、正面からだと見えづらかったりする。だから、ちょっとだけナナメ視点がいい。ワクワクや発見に満ちた、東急線沿線の“まちのストーリー”を紡ぎます。