東急グループと渋谷

東急グループは1918年、渋沢栄一らによる田園都市株式会社の設立にはじまります。

およそ100年にわたり、私たち東急グループは、自然と都市が調和した理想的な生活を実現できる「住宅地開発」と街に住む人々の生活を支える「公共交通整備」の両輪で、地域の方々とともに持続的なまちづくりに取り組んできました。

東急グループにとって「渋谷」は、創業以来の最重要拠点であり、また、私たちのまちづくりを象徴する街でもあります。

振り返ると、渋谷に初めて線路を敷いた日から今日に至るまで、

沿線にお住まいの方の便利な暮らしと、街を訪れる方への楽しいひとときの提供を目指し、

東急百貨店やSHIBUYA109、Bunkamuraといったさまざまな拠点をつくってきました。

その傍ら、渋谷を安全・安心、便利で快適な街にするために、複雑になった街の構造の見直しや災害時対策など、顕在化した社会課題に向き合い続けています。

これからも私たち東急グループは、地域の皆さまや行政機関と協働しながら、基幹事業を中心とした総合的なまちづくりを推進し、美しい生活環境を創造していきます。

開業当時の東横線渋谷駅

渋谷駅の誕生と成長

東急グループの本拠地、渋谷。

その最初の一歩は、関東大震災からの復興が進む1927(昭和2)年8月28日、「東横線渋谷駅」の誕生から始まる。

この日、五島慶太率いる東京横浜電鉄は、渋谷~丸子多摩川間を開通、渋谷駅はその起終点として開業した。郊外の沿線人口の増加に従って、渋谷駅も大ターミナル駅へと成長していくこととなる。

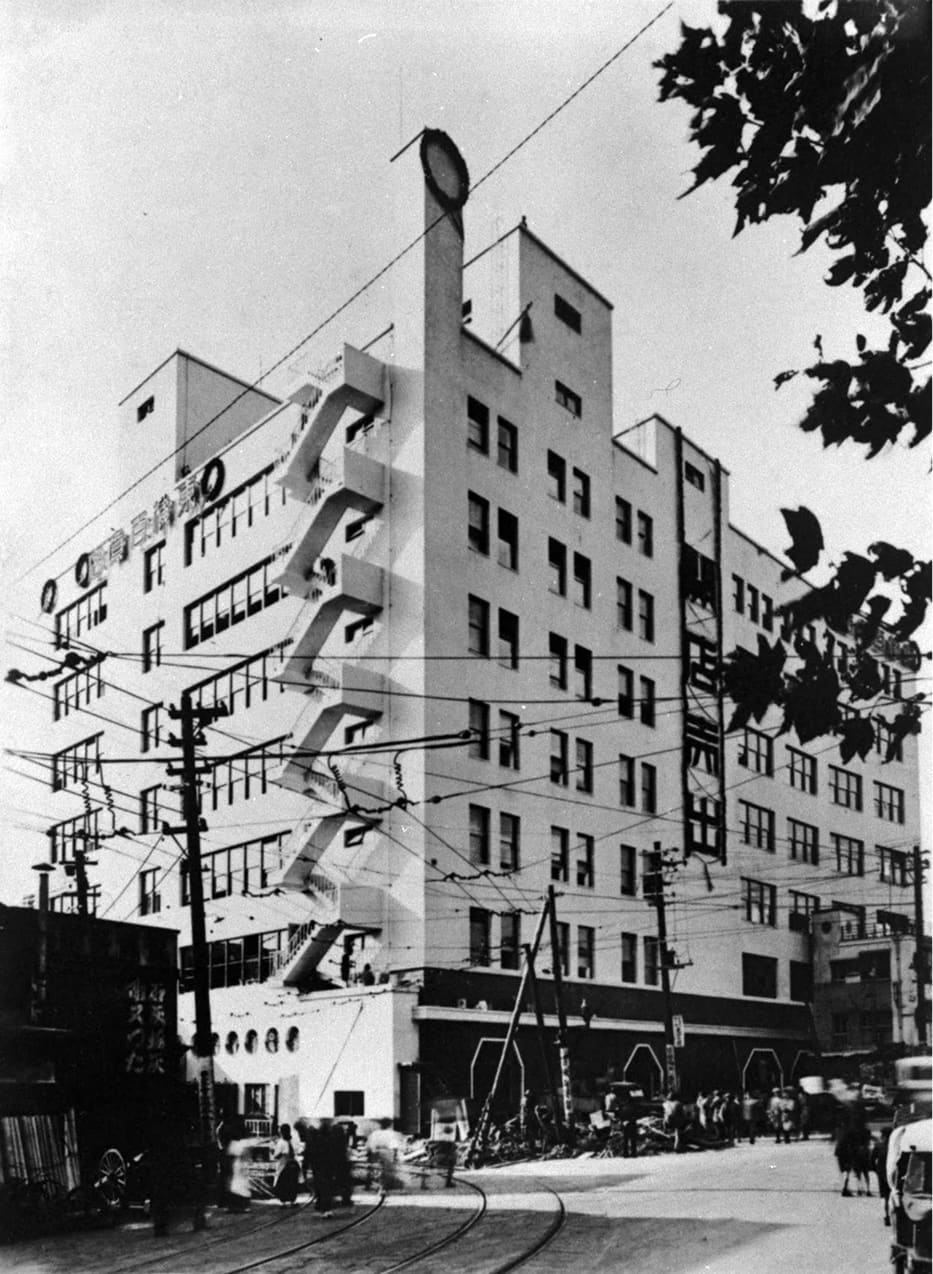

開業当時の東横百貨店

関東初のターミナルデパート

1934(昭和9)年に、関東初の本格的ターミナルデパート「東横百貨店」を開業させた。郊外に帰る沿線居住者の利便性を考えて、営業時間は夜9時までの年中無休。地上7階建てのモダンな白亜の建物は、東横線ターミナル駅のシンボルとなった。

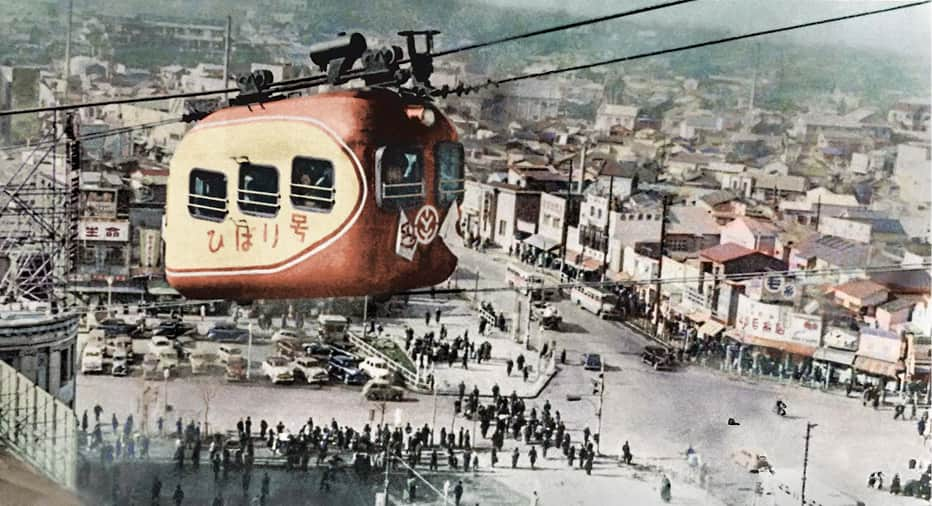

子どもたちを乗せて渋谷の空をゆく「ひばり号」

色再現:東急株式会社 撮影:赤石 定次

戦後復興の象徴「ひばり号」

1951(昭和26)年には子どもたちのために、東横百貨店から山手線を跨いだ隣の玉電ビルの屋上とを往復して遊覧を楽しむケーブルカー「ひばり号」がつくられた。わずか2年余りの稼働期間ながら、戦後復興の象徴として多くの人々の記憶に残る渋谷の風景となった。

東横ホール。座席総数1002席、客席最前列が9階、後尾列は10階に相当。

渋谷カルチャーの原点

1954(昭和29)年に開業した「東急会館(東急百貨店東横店西館)」は、11階建ての上層部に渋谷初の大劇場「東横ホール」を開館。歌舞伎や落語などを数多く上演し、日本橋の三越劇場と並ぶ人気を集めた。今日のBunkamuraや東急シアターオーブに継承される演劇やコンサート、アートなどの渋谷カルチャー、その原点はこの駅上の劇場で生まれたといえる。

開業当時の東急文化会館。現在、この場所には渋谷ヒカリエがある。

「生活文化と娯楽の殿堂」

1956(昭和31)年には、「文化」のコンセプトをさらに大胆に推し進めた「東急文化会館」が開業。今日のシネマ・コンプレックスの先駆けのような大小4つの映画館や当時最先端だったプラネタリウムをはじめ、資生堂の美容室、銀座の洋品雑貨老舗を集めた文化特選街、結婚式場などからなる複合施設で、まさに「生活文化と娯楽の殿堂」だった。

分断された街をつなぐ

分断されていた街をつなげる設計にも重点を置いた。まず、東急会館の改装時には、東横百貨店との間に山手線の線路を跨ぐ大広間のような橋廊を架けた。それによって駅を利用した乗客が自然に百貨店や東急会館に入れる動線を生み出し、今日の渋谷の大ターミナル化を促した。

さらに、東急文化会館をつくり歩道橋で駅舎とつなぐことによって、渋谷川で分断されていた道玄坂と宮益坂の両繁華街を有機的につなぎ、新たな人の流れを生み出すことに成功した。

常に時代の先をゆく「文化」で人を呼び、人の流れを生み出す街の設計に工夫を凝らす。

その後のBunkamuraなどさまざまな施設の開業、さらに「100年に一度」と言われる現在の渋谷駅周辺の再開発事業でも、この2つの考え方は、東急グループのすべての計画の根底に変わらず息づいている。

渋谷駅前エリアマネジメント