渋谷発展の歴史

渋谷川のほとりにあったのどかなエリアが、多くの人でにぎわう現在の姿に。

その開発の歩みを振り返ります。

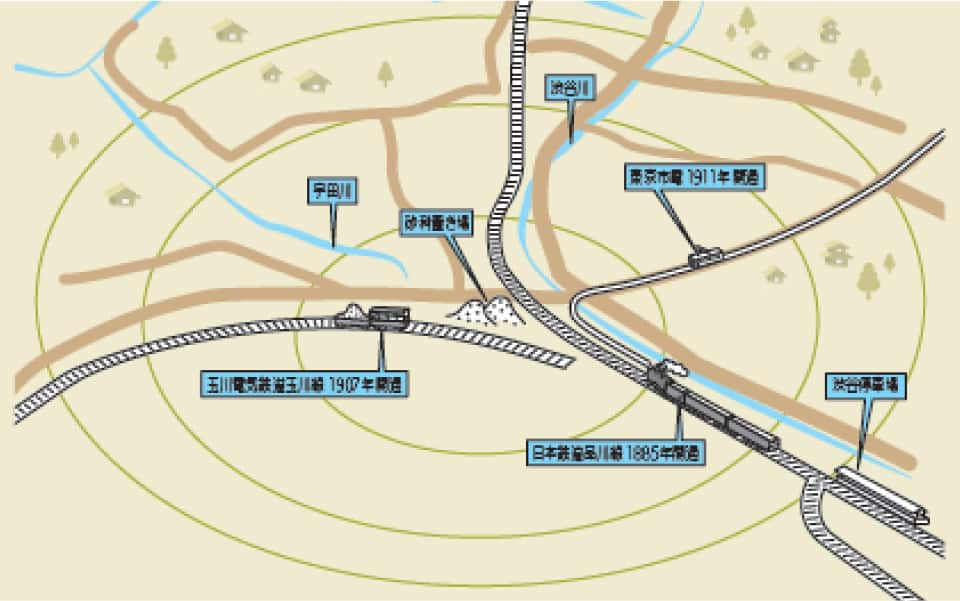

1910年頃

“谷”に鉄道網ができ、ターミナル駅に

1885年、日本鉄道品川線(現・山手線)の開通に伴い、渋谷駅が誕生。開業当時の駅舎は、かつてJR 埼京線ホームがあった場所(2020年6⽉に現在の位置へ移設)に建てられた、木造の小さな建物でした。その後、1907年に玉川電気鉄道玉川線(後の田園都市線の一部)、1911年には東京市電(後の東京都電)が開通。谷地形のエリアに鉄道網ができ、ターミナル拠点としての礎を築きました。

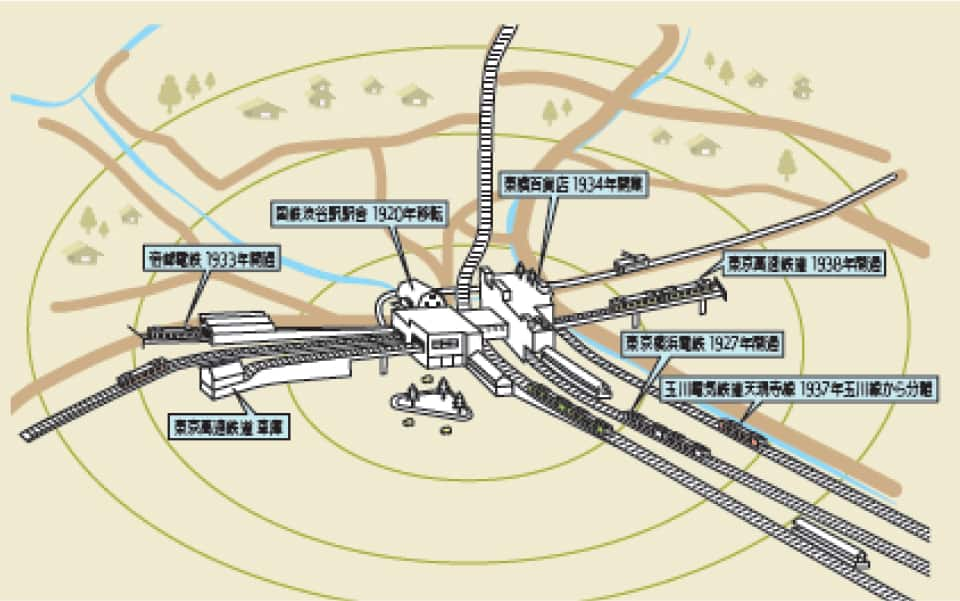

1920年~1940年頃

人が行き交いにぎわう繁華街へと成長

1920年に渋谷駅の駅舎が移転してからは電車やバスの乗り入れがさらに加速。1927年に東京横浜電鉄(現:東横線)、1933年に帝都電鉄(現:京王井の頭線)が開通して乗降客が増加すると、1934年には東横百貨店(後の東急百貨店東横店)がオープン。さらに1938年には東京高速鉄道(現:東京メトロ銀座線)も開通し、渋谷は駅を中心とした繁華街へと成長していきました。

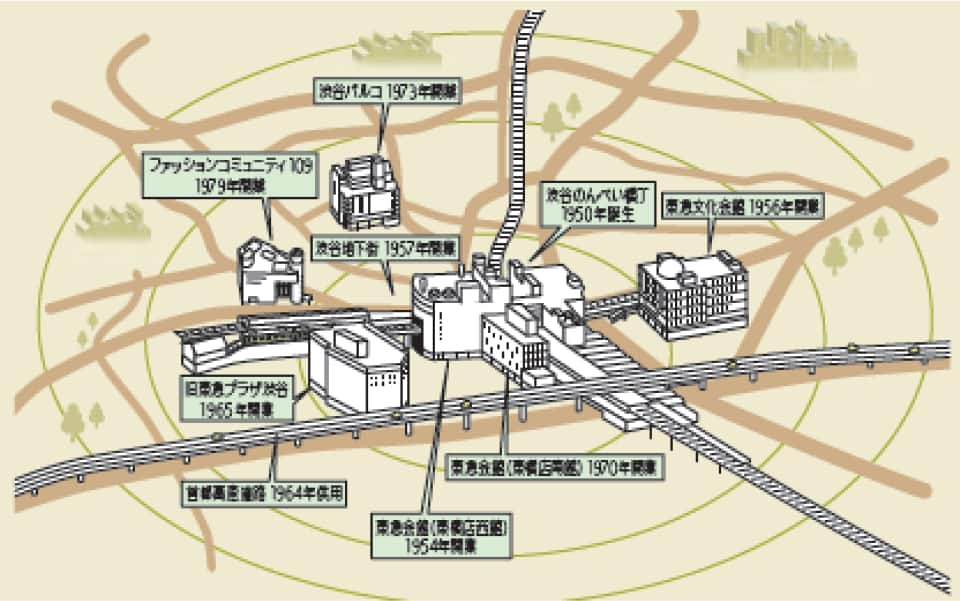

1950年~1980年頃

戦後復興から新たな文化拠点として進化

太平洋戦争下の空襲で大きな被害にあった渋谷。1950年代に入ると東急会館(東横店西館)や東急文化会館などが相次ぎ開業。60年代には、首都高速道路や旧東急プラザ渋谷が誕生し、街は多くの人でにぎわいました。さらに70年代に入ると、渋谷パルコやファッションコミュニティ109(現:SHIBUYA109)などがオープン。多くの若者が集まる流行の発信地へと発展しました。

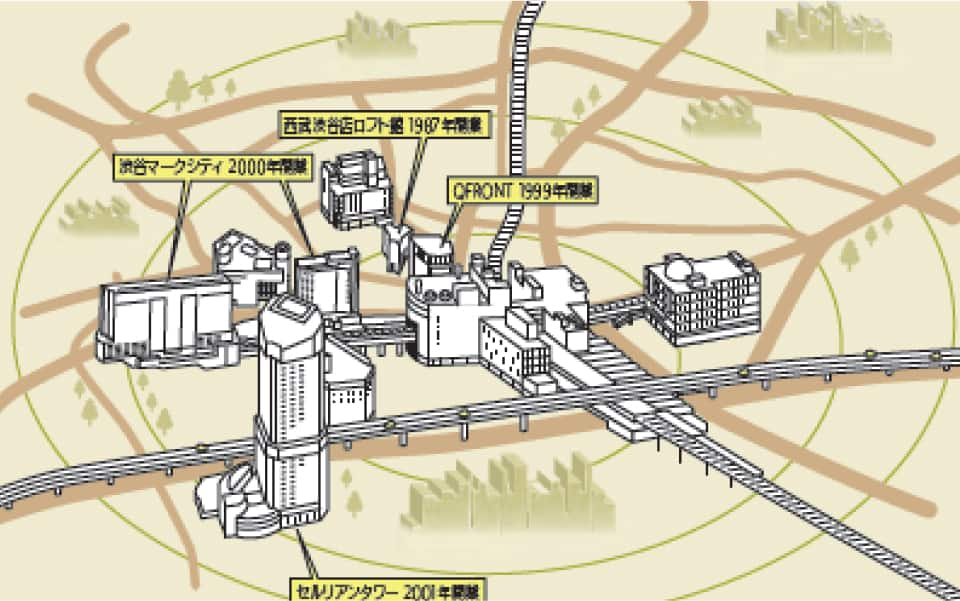

1980年~2000年頃

独自の文化が発展し、多様な人や企業が集積

1980年代以降はセンター街エリアを中心に「チーマー族」や「渋谷系」「コギャル」など独自の若者文化が発展。2000年前後には、渋谷がIT企業の集積地「ビットバレー」として知られるように。また、西武渋谷店ロフト館やQFRONT、渋谷マークシティ、セルリアンタワーといった新たなランドマークとなる商業施設やオフィスビルが続々と誕生し、多様な人や企業、文化が集う街へと進化していきました。