はじまりはmixiのコミュニティ。夏の池上本門寺を彩る、500個の風鈴の音がつなぐもの

- 取材・文:大石始

- 写真:廣田達也

- 編集:山元翔一(CINRA)

Share

700年以上にわたって池上の住人から親しまれてきた古刹、池上本門寺。周辺地域はその門前町として開かれ、東急池上線の池上駅は池上本門寺を訪れる人々の玄関口としても利用されてきた。

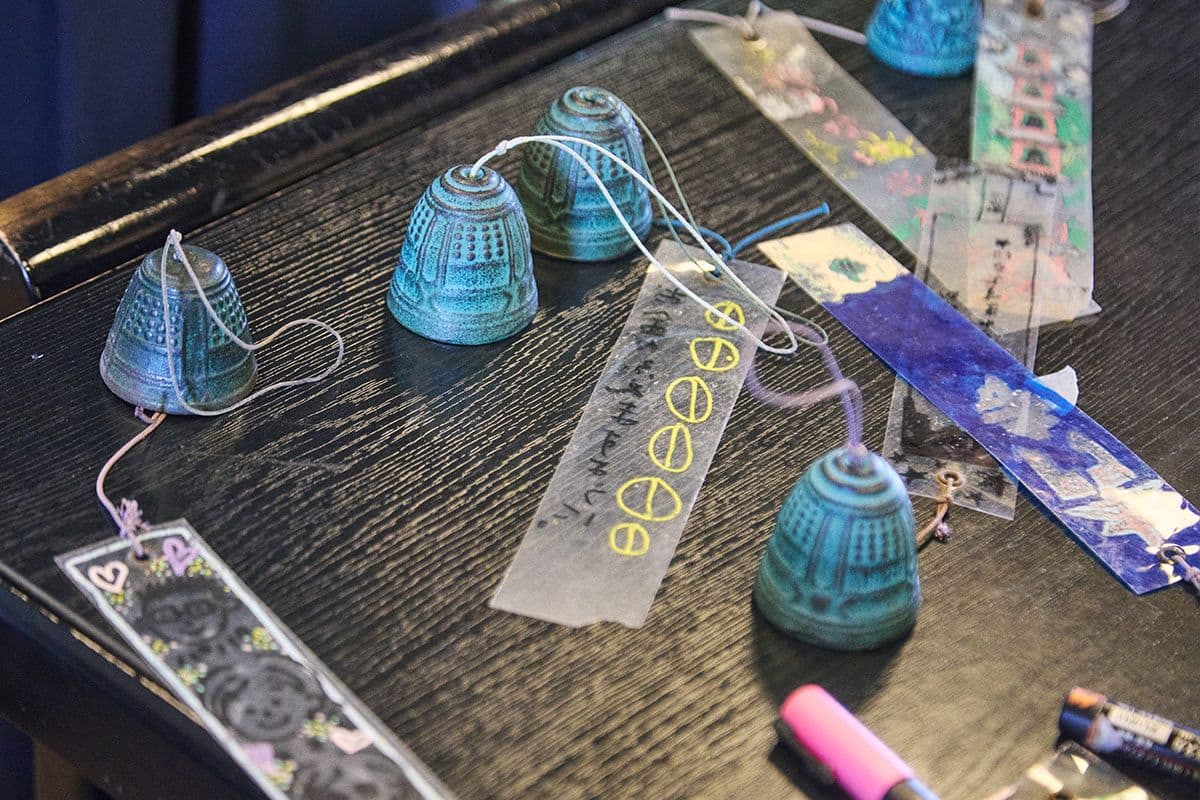

そんな池上本門寺では毎年6月末からの3週間、『500個の風鈴の音を聴く』という催しが行われている。期間中、境内には500個もの南部風鈴が設置され、涼しげな音色で訪れる者を楽しませる。

いまや池上の夏の風物詩となったこの催しの背景について、実行委員会の高井基行さん、坂田智子さん、石指亜紀子さん、池上本門寺の一戸将弘さん、小西良祐さんにお話をうかがった。

インタビューの場は、本門寺内のお休み処。5人は名物「本門寺そば」や夏の看板メニュー「かき氷 宇治金時」などに舌鼓を打ちつつ、和やかな雰囲気のなか語ってくれた。

なぜ、夏の池上本門寺に風鈴が吊るされるようになったのか

――『500個の風鈴の音を聴く』という催しが始まった経緯を教えてください。

もともと音楽家の岡野弘幹さんという方が屋久島で1000個の風鈴を使ったインスタレーション作品をつくられていたんですよ。その作品に感銘を受けた立ち上げメンバーのひとりが、自分たちでもやろうと都内で場所を探していたんです。最終的に企画を受け入れてくださったのが本門寺さんで、2005年8月に1回目が開催されました。

高井

――実行委員会の方々はどうやって集まったんですか?

mixiで参加者を募ったんですよ。石指さんはそれを見て参加したんですよね?

高井

そうですね。興味が湧いて連絡しました。

石指

私は立ち上げメンバーと同じ会社で働いていまして、そのつながりで参加することになりました。

高井

私はちょっと関わり方が違うんですよ。本門寺さんでは、2002年あたりから地域の方々に本門寺を開放する「イキイキ推進委員会」という活動をやられていて、コンサートやイベントを企画していたんです。 私が勤める会社でその事務局を請け負っていまして、私は事務局の人間として『500個の風鈴の音を聴く』という企画を受けたんです。

坂田

――本門寺では『Slow LIVE』という音楽フェスも2004年から開催されていますよね。そうしたイベント企画の持ち込みは当時から多かったのでしょうか。

多かったですね。ただ、何でも受けるわけではなくて、「本門寺じゃないといけない理由があるもの」しか受け入れていなかったんです。

坂田

――本門寺ではこうしたイベントを開く意義についてどのように考えているのでしょうか。

本門寺には酒井日慈猊下という貫首様(寺の長である僧)がいたんですが、その方が「外に開かれたお寺」を目指していたんですね。 その方の発案で坂田さんがおっしゃった「イキイキ推進委員会」が始まったり、さまざまなイベントが行われるようになったんです。

小西

酒井貫首様は子どもを集めて日曜学校をされていて、現在では「朗子クラブ」という名前で続いています。そのほかにマーチングバンドや合唱団、ボーイスカウトなど、ほかのお寺ではやっていないようなことも行われるようになりました。

小西

――『500個の風鈴の音を聴く』もそうしたイベントのひとつとして受け入れることになったわけですね。

そうですね。「外に開かれたお寺」をめざすといってもお寺の雰囲気や格式に合わないものはできないんです。その意味で「風鈴の音」というのは違和感がないですし、「いろんな方々とお寺との縁を結ぶきっかけになるんじゃないか」ということで本門寺でも期待をもって始まったと聞いております。

小西

――お寺の役割も時代によって変わってくる部分があると思いますが、現代における役割についてはどうお考えですか?

何かあったときに集まれる場所であることは大事だと思います。困ったときはもちろん、赤ちゃんが産まれたときのお初参りなど、うれしいときにも悲しいときにも集まる場所になってほしいんですね。 集まったからには仏様と縁を結んでいただいて、心のよりどころにしていただきたい。そのためには何かのきっかけでこちらに来ていただく必要があります。写真撮影や散歩でもいいですし、桜を見るためでもいいと思うんです。イベントというのはそのきっかけになると思うんですよ。

小西

人と街、寺、自然とのつながりを紡ぎ直す風鈴の音

2005年に始まった『500個の風鈴の音を聴く』は、コロナ禍を挟んで2024年には20回目を迎えた。回を重ねるごとに地元住民から認知されるようになり、いまや初夏の池上の風物詩ともなった。お寺の境内にある「お休み処」で注文できる「本門寺そば」や、かき氷などとともに楽しむ人も少なくない。

――風鈴の設置は何人ぐらいでやっているのでしょうか。

われわれボランティアと本門寺の方々合わせて10人弱ぐらいでしょうか。なにせ風鈴は500個ありますので結構大変なんですよ。風鈴が壊れていないか、短冊が汚れていないか午前中でチェックしまして、午後から脚立に乗って一つひとつ木に吊り下げていくんです。

高井

――1日で風鈴500個を設置するんですか? それは大変ですね。

午前中で準�備をし、こちらのお休み処で昼食をいただいたあと、午後の5時間ぐらいを使って一気に設置するんですよ。

高井

毎年やっているので、やり方も洗練されてきて、設置の時間もだいぶ短縮されてきましたね。

坂田

―��―2005年から続けてこられて、これまでどんな声がありましたか?

一番多いのはやっぱり「いい音ですね」という声です。本門寺の表参道に此経難持坂(しきょうなんじざか)という96段の石段坂があって、坂の下を歩いていると風鈴の音が聞こえるんですよ。

高井

此経難持坂の先に呑川(のみかわ)という川があるんですが、その先にいても聞こえてくるんです。

坂田

「何か音がするから行ってみよう」と本門寺に来る方もいらっしゃるんです。

石指

――暮らしの風景と風鈴の音が自然に混ざり合っているわけですね。

そうですね。最初のコンセプトとして「人と自然のつながり」や「人と人とのつながり」があって、つながりを感じさせるメディアとして風鈴を使っているところもあるんですよね。

高井

ただ、風鈴の音もセミの鳴き声には完全に負けるんですよ。最初は8月にやっていたんですけど、風鈴の音がまったく聞こえなくなっちゃう。それで開催期間を6、7月に移動させたんです。

高井

人と人のつながりという意味でいえば、インターネットで知り合った人たちが本門寺という場で実際のつながりを持ち、こうした催しものをやっていることにも意味があると思うんです。

坂田

――本門寺のほうにはどんな反響がありましたか?

この催しをきっかけに本門寺というお寺があったことに気づいたという方もいましたね。「存在は知っていたけど、初めて中に入りました」という方もいました。何かきっかけがないと、お寺の中に入ることもないですよね。『500個の風鈴の音を聴く』という催しがそうした機会になっているんだと感じました。

一戸

最近は池上という街も人気になっているので、新しく引っ越しされてきた方も少なくないんですよ。ここ数年でマンションも増えましたし。

小西

お寺と街、人が協力して池上をつくりあげている

池上という街に開かれた池上本門寺では、『500個の風鈴の音��を聴く』以外にもさまざまな年間行事やイベントが行われる。なかでも8月の盆踊りや10月の御会式(おえしき)には老若男女がやってきて、そこから新たな「ご縁」が生まれている。最後に、街との関係についてみなさんに話を伺った。

――実行委員会の方々が考える池上という街の魅力はどんなところにあるのでしょうか。

池上は結構落ち着いているんですよね。僕や家族にとって本門寺は散歩コースでもあって、運動するのにもいい環境なんです。

高井

この会に参加したころって子育ての真っ最中だったんです。小さい子どもを連れて遊びに来るうえでは、お寺ってすごく安全で安心な場所なんですよね。本門寺という場所があるのは、子育てをするうえでもすごくありがたくて。本門寺さんは懐が広くて、24時間境内に入れるんですよ。

石指

夜中の散歩もできますからね。ジョギングをしている方も多いんですよ。

高井

通勤や通学のときに本門寺さんを抜けていく方は多いですよね。周辺の住民にとっては生活の一部という感じなんです。

石指

――『500個の風鈴の音を聴く』というイベントが池上の人たちにとってどのようなものになってほしいと思われますか。

風鈴が鳴り出すと「夏がやってきたね」と感じるものになったらいいですね。

坂田

設置作業をしていると「去年も来たよ」と声をかけてくれる方はいますよね。地域の生活とうまく溶け込んでいるといいですね。

高井

法事のため地方から本門寺にいらっしゃる方もいるんですよね。そういう方々が風鈴の音を耳にして、池上を訪れたときの記憶に少しでも残ってくれるとうれしいです。地元に戻られたあと、「池上でこんなことがあったよ」と話してくれたりね。

石指

――子どもたちにとっても忘れられない思い出になりますよね。

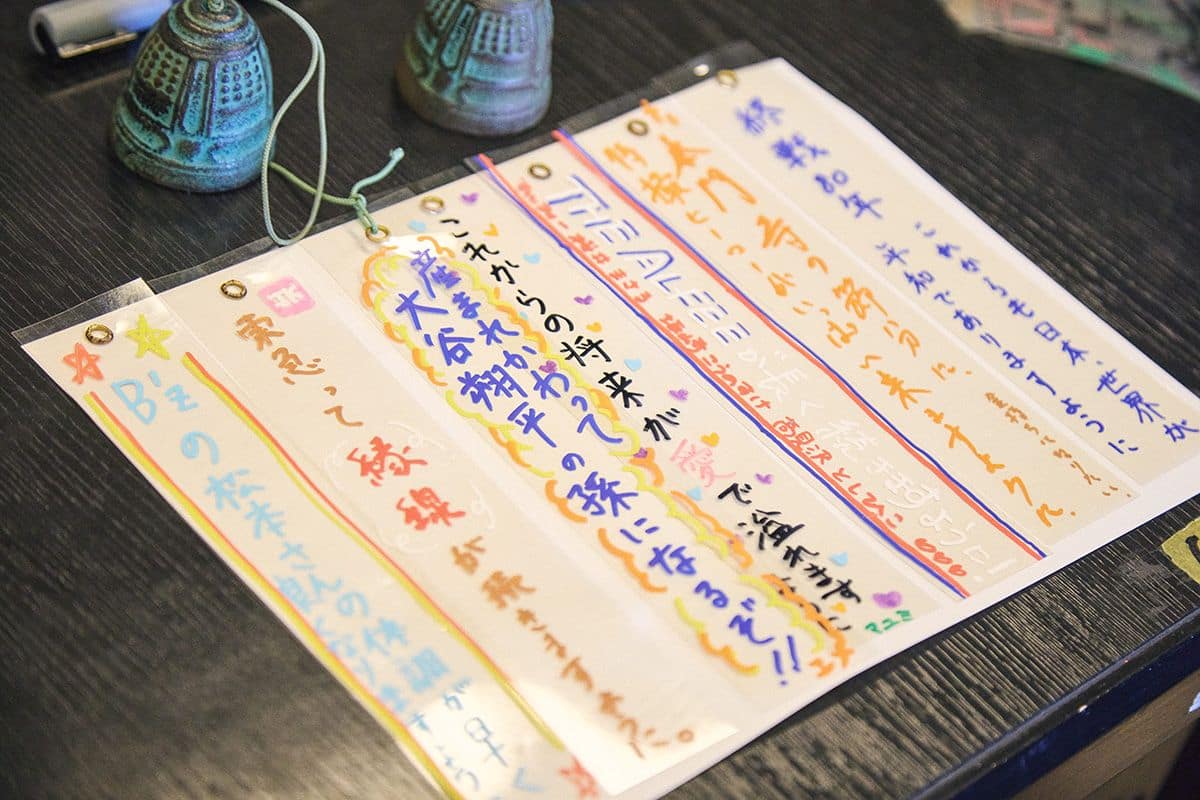

そうですね。以前は境内の一角にブルーシートを広げて、子どもたちに短冊を書いてもらうワークショップもやっていたんですよ。最近はあまりに暑いのでやれていないんですが。

高井

垂れ下がっている短冊のなかには結構古いものもあるので、子どものころに書いたものを大人になって目にすることもあるんですよね。震災の直後に書かれたもののなかには「がんばれ、東日本」というメッセージもあります。

坂田

震災のときは亡くなった方の名前をプリントアウトして吊るさせていただいたこともありました。そのときは僧侶の方に法要をしていただいたんですよ。

高井

――本門寺としては『500個の風鈴の音を聴く』というイベントが池上の人たちにとってどのような機会になってほしいと思われますか?

「私たちが住んでいる池上という町には、こういうイベントをやる寺があるんだ」ということを知っていただけるとうれしいですね。 本門寺の年間行事のなかには子供たちが関わるものもありますし、そういう機会を大事にしているんですよ。こうしたイベントを通じ、子供から大人まで本門寺に親しみを持っていただけるとありがたいですね。

一戸

本門寺では現在も夏には盆踊りがあり、10月には御会式があります。商店街や住人のみなさまには大きな行事のたびにご協力いただいていますし、街の方たちの協力なくしては絶対にできないんですね。それは『500個の風鈴の音を聴く』も同じです。本当にありがたいことだと思いますね。

小西

五反田と蒲田を往来する池上線。都心へのアクセスも容易でいながら、池上の街には不思議とゆったりした空気が流れている。移り住む方も増えているというのも納得だ。

そんな池上の象徴ともいえる本門寺と、その夏を待つ何気ない時間に溶け込むように吊るされる500個の風鈴。

もともと実行委員会の方々がこの催しに「人と自然のつながり」や「人と人とのつながり」を見つめ直すという願いを込めた一方で、あくまでも日常や生活に溶け込むものとして行っている、ということが印象に残った。

人と人のつながりが生む温度感、風に吹かれる風鈴の音のような爽やかな雰囲気——。池上の街と人にはその両方の魅力があった。

Share