鉄道好きの聖地「ナイアガラ」が60年以上、愛される理由。名物は一子相伝のカツカレー

- 取材・文:飯嶋藍子

- 写真:N A ï V E(佐藤友亮)

- 編集:山元翔一(CINRA)

Share

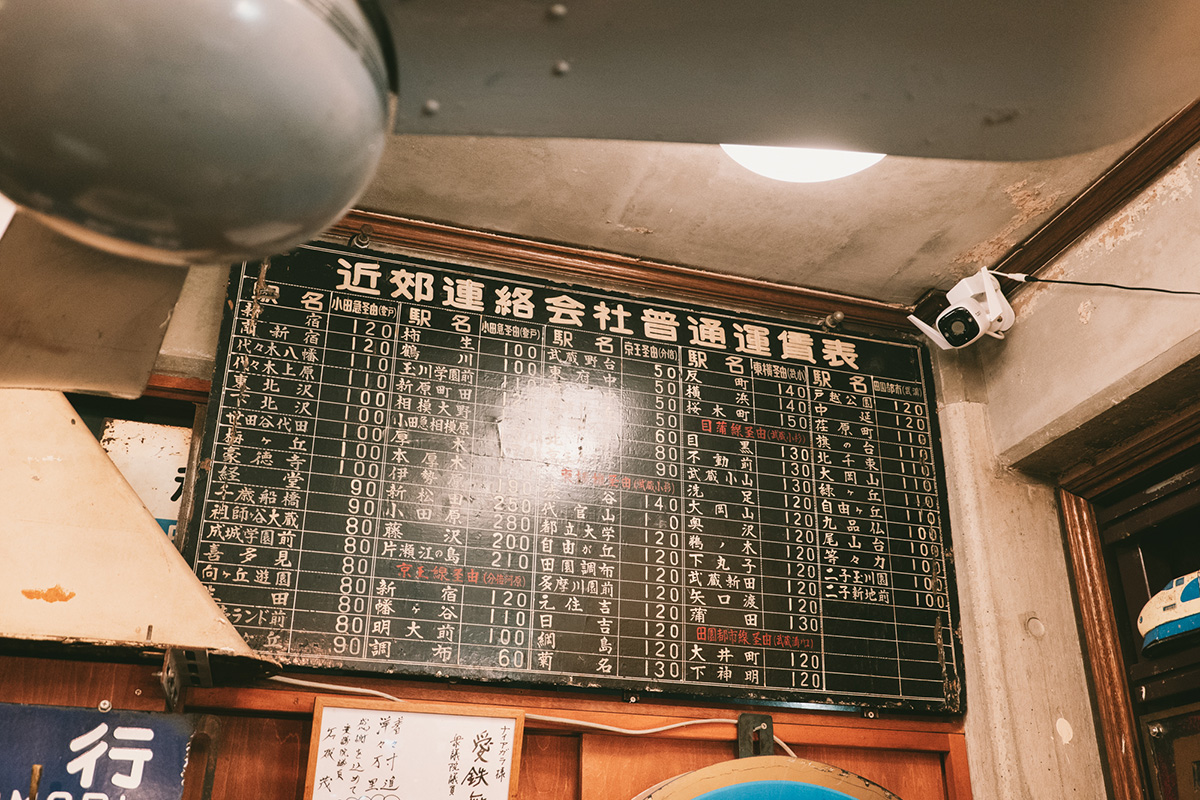

祐天寺にある鉄道好きの聖地をご存知だろうか。1963年、「駅長」こと内藤博敏さんが祐天寺にオープンした町の洋食屋「ナイアガラ」。現在は「カレーステーション ナイアガラ」として、その名のとおりこだわりのカレーを提供し、多くの鉄道好きが集まるお店となっている。

2017年に駅長が、2024年には駅長の息子である「助役」こと章喜さんが亡くなり、現在は「駅員3」と呼ばれる水野高太郎さんがオーナーとなって日々スパイスの焙煎を行いながら、店長の清百世(せい・ももよ)さんとともに店を守り続けている。

ここが「聖地」とされるのは、店内の貴重な品々や資料、数々の鉄道関連グッズだけが理由ではない。常連の佐藤大介さん、崎本武志さん、平松義実さんにお集まりいただき、水野さんと清さんも交えながら、ナイアガラの歴史と思い出を語ってもらった。長く、そして深く愛されるお店の秘密とは何なのだろうか。

常連三人の深すぎるナイアガラへの愛。うち二人は20年以上通う猛者

――みなさんがナイアガラに初めて来店したのは、どんなきっかけだったのでしょうか?

初めて来たのは20数年前。子どもの頃から鉄道が好きでお店の存在は知っていたのですが、当時付き合っていた彼女が誘ってくれたのがきっかけで通い始めました。店内に入ると列車のヘッドマークがたくさん並んでいて興奮したのを覚えています。

佐藤

私も店の存在は知っていたのですが、なかなか来るチャンスがなくて。でも、たまたまナイアガラの助役の御一家とマンションが一緒で、家族ぐるみの付き合いが始まり、「��お父様がナイアガラの駅長さん!?」となったことがきっかけで足繁く通っています。それからもう25年以上になりますね。

崎本

私が初めて来たのは2007年頃で、この3人のなかではいちばん後輩です。中学生だった当時、東横線で走っていた車両「8000系」の引退イベントに参加したんです。そのあとにお昼ご飯をどうしようか迷っていたところ、母親がナイアガラを見つけて連れてきてくれたのが最初です。

平松

止めどなく溢れる思い出話。その中心には創始者の「駅長」の存在が

長年ナイアガラに通い続けている常連の3人。お店で会話を交わすことはもちろん、助役が未来を担う子どもたちへ鉄道文化を伝えたいという思いから立ち上げた「鉄道文化振興会」のイベントの際にも交流を深めているという。鉄道文化振興会での活動、そして駅長の話など、ナイアガラとのたくさんの思い出話が溢れてくる。

――ナイアガラにまつわる思い出やエピソードを教えてください。

ナイアガラのカレーは辛さが選べるのですが、昔、「スーパー超特急」という超辛口のカレーがあって、辛すぎて一度食べて頼むのをやめたことは思い出深いです。もともとカレーが好きでいろんなところへ食べに行っているのですが、初めて辛すぎて断念したのがここのカレーでした。

佐藤

「スーパー超特急」、ありましたねえ。

崎本

まだあんまり辛いものがメジャーになる前に、テレビ番組の罰ゲームで使ってもらったこともあるくらいのカレーだからね(笑)。

水野

私は鉄道文化振興会で2023年5月に大井川のSLに乗りにいったのが思い出です。でもSLに乗るところまで漕ぎ着けて「やった、SLが動き出したぞ!」って思った瞬間に、車両が故障して運転打ち切りになって(笑)。「次こそは乗りたいね」と話していたのですが、助役はそれが叶わなかったのが残念です。 あとはやっぱり駅長の存在ですね。駅長は中学生の頃から通っている私のことをすごく覚えてくれてて、たまにしか来なくても「いつもありがとう!」って声をかけてくれたり、本当に優しくしていただきました。

平松

駅長らしいですねえ。駅長が亡くなられたとき、目黒のパーシモンホールで「銀河鉄道出発式」と題したお別れの会をやったんです。ナイアガラの長年の常連やファンの方々が集まって、本当に盛大に駅長の出発を見送りました。その光景を見て、改めてこのお店を起点にしたつながりの強さを実感しました。 あと、駅長はいつも真っ白な車掌の制服をピシッと着ていて。カレーがついちゃうんじゃないかなって心配だったんですけど、私もああいう制服で新幹線の車掌が乗務しているのに憧れていたので、きっと駅長も同じ思いでいらっしゃったんだなって思っていました。

崎本

ここには、同じものを好きな人と時間を共有できる喜びがある

ナイアガラは、鉄道好きの心をくすぐる「鉄道ムードの店」ながらも客層はさまざま。お昼時にできる行列には、いわゆる「ママ鉄」と「子鉄」の親子連れも目立ち、店内にはどんな人にも寄り添う心温かな雰囲気がある。

――みなさんにとってナイアガラはどんな場所なのでしょうか?

鉄道好きってどこにでもいるわけではないですし、私はだいたい一人で自分の世界に入って好きなように鉄道のことを考えていることが多いんです。でも、ナイアガラは身近にいなかった同じものが好きな人同士でつながることができる場所。だから、ここに来るお子さんの「鉄道が好き」という気持ちも大切にして寄り添っていきたいし、いち鉄道ファン同士として接するようにしています。 しかも、鉄道好きと言っても、みんな好きな対象も、鉄道の見方も、知っていることも全然違うんですよ。鉄道ってそもそも狭い世界のように捉えられがちですが、そこを出会った人たちと一緒に深掘りしていくことで、もっと違う世界が見えてきてすごくおもしろいです。

平松

特に話したりはしなくても、同じものを好きな人と時間を共有できるっていうのがいいんだよね。

佐藤

そうなんですよね。そういう感覚は私にとってはナイアガラでしか得られないです。

平松

「こういうお店だから濃い人たちばっかりなんじゃないの?」って思われるかもしれませんが、ガチの鉄道好きは1、2割くらいで、お客さんの6割くらいは親子連れ。おじいちゃんおばあちゃんの世代から、そのお子さん、お孫さんと3世代でいらっしゃるお客さんも珍しくなくて。あと最近は海外からのお客さんも多いですね。 僕はこのお店でちょっとお手伝いをすることもあるのですが、子連れの方が席に着いたら必ず「帽子をかぶっていいですよ」と伝えるようにしています。子どもに対して、純粋に鉄道を好きでいてちょうだいねっていう気持ちです。

佐藤

私にとってナイアガラは思い出とロマンを掻き立てられる場所ですね。子どもの頃から鉄道が大好きで、鉄道博物館で買ってもらって大切にしていたのと同じものが、このお店のなかにも点在していて。 小さい頃から鉄道会社に入りた��いなと思っていたけど別の仕事をすることになって、でも、ここで駅員の帽子を被って当時の夢をちょっとだけ叶えることができました。鉄道模型も高価すぎて子どもの頃は自分では買えませんでしたが、ナイアガラに来るとそれを間近に見ることができるし、カレーまで運んでくれる。本当に夢みたいな場所です。

崎本

「カツカレー」は東京で人気No.1にも選出。カレーに込められた想いと歴史

さまざまな思い出と未来への想いを連綿と紡いできたナイアガラ。もともとは街の洋食屋としてオープンしたお店だったが、なぜ現在のカレーと鉄道というスタイルになったのだろう? そこには創始者である「駅長」の想いが詰まっていた。

――ナイアガラは、なぜ今のカレーと鉄道というスタイルになったのでしょうか?

駅長のお母さんが戦時中に材料をかき集めてつくってくれたカレーライスが、ナイアガラのカ��レーのもとになっています。空襲が激しくなり、駅長はお母さんを残して富山県に疎開をしたのですが、毎日駅に行って機関車を見て「これに乗ればお母さんのいる東京に帰れるんだな」と思っていたそうなんです。 その様子を見ていた本物の駅長さんが、制服から取れたボタンや使い終わった切符をくれたことが、駅長の鉄道好きの原体験になっています。

水野

来店記念にもらえるナイアガラ鉄道・銀河ゆきと書かれた「入場券」。水野さんのYouTubeチャンネルには、「さよなら駅長」と題したナイアガラ駅長の生涯を振り返る動画がアップされている(YouTubeを開く)

お店を始めたとき、最初はちゃんとコックさんの服と帽子をかぶって洋食屋としてやっていたのですが、経営が落ち着いてきてカレーに特化するようになり、いつの間にかずっと好きだった鉄道の色が濃くなっていき駅長の格好をするようになり……どんどん駅長の好きなものばかりになって�いったことが現在につながっています。

水野

――いい話ですね。店長の清さんがナイアガラで働き始めたのはどんなきっかけからですか?

もともと実家が線路沿いにあり、列車を眺めたり、外にでて列車を追いかけたり、小さい頃から鉄道が好きでした。それに加えてカレーも好きで、その組み合わせで検索したらナイアガラが出てきて、「働きたい!」と思ったんです。鉄道写真家をしているので、その活動が両立できることも魅力でした。

清

働き始めて今年で5年目になるのですが、何かの集まりのときに急に助役から「じゃあ店長、乾杯の挨拶お願いします」って言われて、流�れでいきなり店長になりました(笑)。

清

――そんな経緯があったんですね(笑)。ナイアガラのなかで特に人気のメニューは何ですか?

ダントツで人気なのは「カツカレー」です。お子様や海外からのお客様には「新幹線カレー」が人気ですね。

清

「新幹線カレー」は、大人の方でも結構注文される方がいるんですよ。

佐藤

あのお皿が見たいって人はきっと多いですよね。デザインの元になっているのが懐かしい車両の型式ですから。

平松

ナイアガラの「カツカレー」はGoogleマップに寄せられた「ユーザー評価」などに基づいたランキングで、「東京都で人気のカツカレー」で1位に選ばれている(外部サイトを開く)

――ナイアガラのカレーへのこだわりを教えてください。

こだわりはやっぱりルーですね。いろんなスパイスを組み合わせて3、4時間焙煎機で焙煎するんです。その火加減や焙煎をストップするタイミングがかなり難しくて。僕が焙煎したスパイスをもとにカレーをつくるのが駅長の孫で助役の息子であるユウキくん。ユウキくんは小さい頃から駅長がカレーをつくるのを隣で見な�がら育ったので、彼がレシピをすべて理解しているんです。

水野

できたてのカレーの香りはもはや暴力的なんですよね。香りをかいだら絶対に腹が減る。それくらいおいしそうな香りなんです。

佐藤

まさに一子相伝のカレーですよね。

崎本

でもそれだけじゃなく、ユウキくんはとっても工夫をする人で、駅長が編み出したカレーを少しでもよくしようとして改善も重ねている。だから、実はナイアガラのカレーって成長しているんです。最近、辛口食べた? おいしくなったでしょ?

水野

めちゃくちゃおいしいかったですよ。ナイアガラのカレーもお店づくりも、少しずつ新しいものが加わりながら芯の部分は変わらない安心感があります。

崎本

「カレーステーション」が馴染むのは、下町感とハイソさがある祐天寺だからこそ

60年以上の歴史を誇るナイアガラが祐天寺の駅前に移転したのは、1983年のこと。2013年に現在の場所へ移転・再オープンを経ながら、ナイアガラは40年以上も祐天寺とともにある。最後にこの街の魅力について話を聞いた。

――みなさんは祐天寺にはどんな魅力を感じていますか?

祐天寺って活気のある下町みたいなところもあれば、閑静な住宅街もあって、いろんな空気や人が混在しているんです。

水野

急行が止まらないからこそ出てくる街のよさがありますよね。ハイソなところと飲み屋さんの雰囲気と商店街の雰囲気とが混ざりあった本当に魅力的な街だと思います。

崎本

たしかに、商店街のつながりはしっかりありますよね。

佐藤

そうそう。僕は沖縄に住んでいたことがあるんだけど、祐天寺はチャンプルーの文化っていうか(笑)。ナイアガラ自体、言ってみればカレーと鉄道のチャンプルーでしょ? だから不思議とこの街に合っているんだと思います。

水野

お客さんもせかせかしていない印象です。座席が少ないのでお待たせしてしまう時間が長くなることもあるのですが、それでも嫌な顔ひとつせず、みなさんワクワクしながら待ってくださっているのでありがたいです。

清

――水野さんと清さんはこれからナイアガラをどんな場所にしていきたいですか?

これまでと変わりなく、鉄道大好きな人、それから鉄道ファンではない人もここへ来たら楽しめるお店にしていきたいですね。

水野

ナイアガラに来て店内を見渡して「わあ!」となっている子どもたちの様子を見ていると、自分が小さい頃に秘密基地をつくって遊んでいたときのようなワクワク感を思い出すんです。いま来てくれている子どもたちが、大人になって子どもを持ったらまた一緒に来てくれるような、ずっとお店の思い出を継承してくれるような、そんな場所にしていきたいです。

清

鉄道が好き。どの時代も変わらない純粋な気持ちが、次の世代へと受け継がれていく。その舞台となっているのが、ここナイアガラなのだ。

「好き」が結んだ縁がそこかしこに感じられる空間は、優しくあたたかな空気、そして食欲をそそるスパイスの香りに包まれている。鉄道好きでなくともこだわりのカレーを楽しみに、あるいは鉄道好きの鉄道愛を感じに訪れてほしい。その歴史と熱量に心が動かされるはずだ。

Share